再論西夏榷酤制度

——基于《天盛改舊新定律令》的分析

□王思賢

榷酤制度是西夏榷禁制度的重要內容,通過對西夏榷酤制度的梳理和分析,有助于我們更全面地了解西夏社會經濟的發展水平。關于西夏榷酤制度,史料主要集中于《天盛改舊新定律令》(簡稱《天盛律令》)卷十七《庫局分轉派門》、《物離庫門》和卷十八《雜曲門》中,其他散見于黑水城文獻社會經濟文書部分,由于材料缺乏,相關的論述并不多,現有研究主要涉及西夏酒業管理機構和管理方法、榷酤形式、刑法適用和賞格法。杜建錄在《西夏經濟史研究》[1]171-172和《西夏經濟史》[2]168-177中,為西夏釀酒業設立專門章節進行闡述,其中提到了西夏榷酤制度的三種形式:官榷、買撲和民酤。史金波先生在《西夏社會》中梳理了西夏釀酒業的發展情況,并對酒業管理機構與管理方法進行了細致的探討,涉及酒曲種類、酒曲法、損耗和對飲酒、醉酒行為的相關規定,較為全面[3]136-141。而戴羽《比較法視野下的〈天盛律令〉研究》[4]則就《天盛律令》中酒務管理機構、具體刑法適用及賞格法進行了討論,得出西夏多曲務法、少酒務法,以曲價為量刑標準和量刑較重的特點。學界的已有成果為我們搭建了西夏榷酤制度的基本框架,但在量刑方面尚未見到與《天盛律令》中其他法律的對比研究,關于酒價及其原因的分析和告賞法也鮮少涉及,仍有進一步研究的空間。本文擬將《天盛律令》的相關規定和宋代榷酤制度進行比較,論述西夏榷酤制度的特點。

一、酒業管理機構

西夏在社會政治、經濟、文化等諸多領域多取法唐宋,如“設官之制,多與宋同”,而“朝賀之儀,雜用唐宋,而樂之器與曲則唐也”,榷酤制度也不例外。在機構統屬上,學術界已有較為充分的研究,杜建錄先生的《西夏經濟史研究》和《西夏經濟史》均指出,西夏酒業管理機構與宋朝相仿,隸屬三司,在機構設置上,亦將酒務、曲務分置,但在衡量西夏自身國情和社會經濟生產能力基礎上,側重發展曲務機構,對酒務機構的管理則較為寬松。

西夏字書《雜字》(乙種本)司分部第十八中有“蟖筞”(曲務)這樣的稱謂[5],足以說明此時西夏的曲務管理機構已經具備專門性、普遍性,在人民生活和社會經濟發展中占有一定地位。其下轄專門曲務管理機構主要有踏曲庫和賣曲庫,涉及酒務的稅務機構有租院。踏曲庫一般設置在京師、大都督府、中興府、官黑山、黑水、鳴沙軍等中心城鎮,分布較為集中,而賣曲庫除京師、大都督府、官黑山以外,還設在定遠縣、懷遠縣、臨河縣、會州、保靜縣、南山九澤、五原郡、宥州、夏州、黑水、富清縣、文靜等18地,較為分散[6]532-535。而根據西夏《天盛律令》卷十七《庫局分轉派門》中所載,西夏的曲務,與宋朝三司掌榷酤相似。租院的行政等級或高于“賣曲庫”和“踏曲庫”,其職能范圍較為廣泛,當專為收取包括“賣曲稅錢”在內的各類賦稅而設。《天盛律令》中就有涉及中興府租院、五州地租院對賬目審核及上報的規定,前者每日審核一次,后者一月審核一次,“當告三司,依另列之磨堪法施行”。據《天盛律令》,西夏主要租院設于靈武郡、中興府、大都督府、五州地、富清縣及諸渡口。

關于主要賣曲庫、踏曲庫、租院官吏的設置情況,杜建錄、史金波等學者已有較為充分的討論,在此不再贅述,僅僅對不同地域或不同酒務機構中的官吏建制差異略作探討。

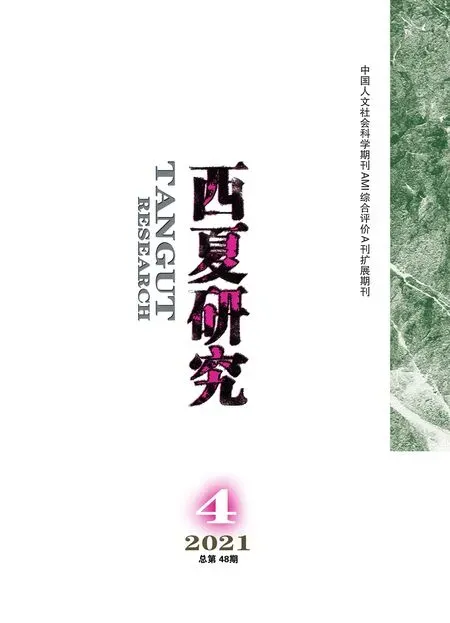

表1《天盛律令》所載三地租院官員設置情況①

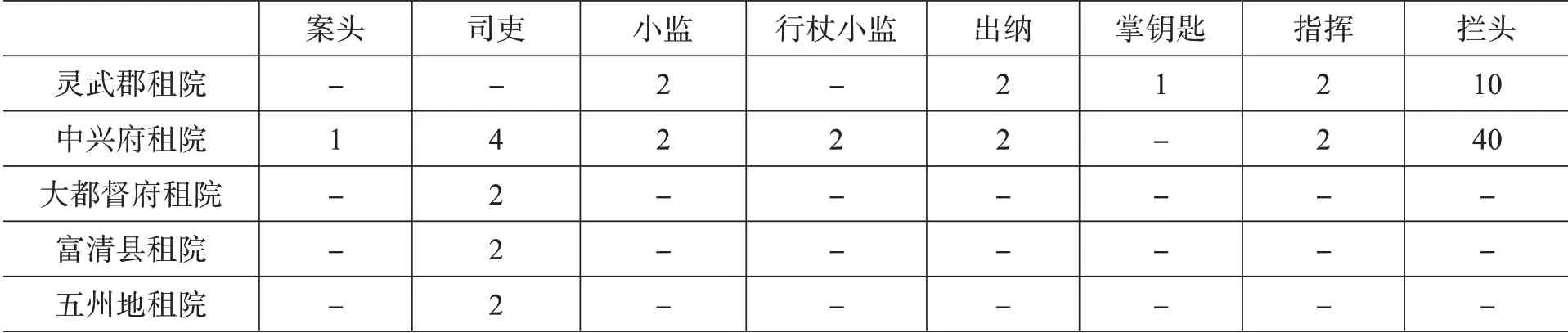

表2《天盛律令》所見踏曲庫、賣曲庫官員設置情況②

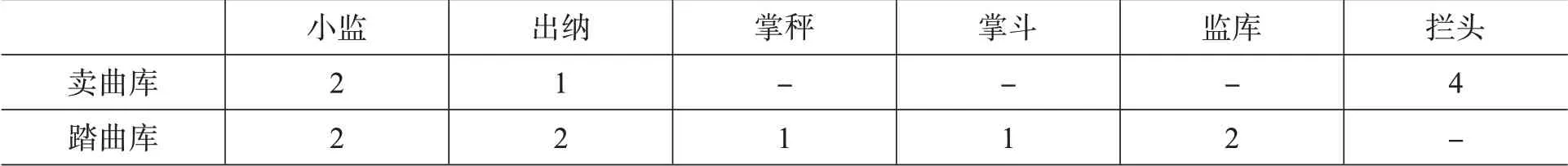

表3主要府郡踏曲庫、賣曲庫官員設置

由以上三表可知,租院、賣曲庫多設有“攔頭”一職,是負責收酒曲稅的基層官吏,與北宋時期攔頭職務類似,且可以領到固定俸祿,《天盛律令》卷十七《物離庫門》就規定了各租院、踏曲庫和賣曲庫官員的“祿食次第”,這在戴羽文中也有所涉及。而中興府與大都督府踏曲庫設有提舉,靈武郡、中興府租院設有指揮,體現了這些府郡租院與踏曲庫規模較大,且地位較為重要[6]531-535。其中中興府租院設有40攔頭,數量最多,應是地處首府、人口聚集、手工業經濟發展、酒務繁忙所致。

有關西夏酒務機構的史料記載較少,在黑水城出土西夏字書《雜字》(乙種本)司分部第十八中有“閡筞”(酒務)這樣的詞匯[5],說明西夏已有專門管理酒務的機構。有關酒務的律令,在《天盛律令》中僅有2條,分別為關于私造小曲酒、釅酒和普康酒的處罰;而關于曲務的律令則多達7條,如果將散見于其他卷目中關于曲務機構的記載也計算在內,則有20余條。由此可見,西夏榷酤制度是有重點的,即主要控制酒曲的生產和銷售,而對酒務設限較少。[4]

二、酒曲法的特點

由于《天盛律令》中涉及酒曲法的條目總數有限,故下文將酒曲和酒放在一起分析。

(一)量刑

1.適應官階和官民的差別量刑

不論是與《天盛律令》中其他方面的律法還是與宋朝律法相比,西夏酒曲法的量刑都有著顯著的特點。此前在戴羽文中和史金波先生的《西夏社會》中對酒曲法的量刑方面已有細致的探討,但將其與《天盛律令》中其他律法對比可發現,西夏酒曲法尚有一些前人沒有注意到的特點。

在量刑上,“有官”較“庶人”更重,且“有官”中官階愈高者,量刑愈重。《天盛律令》中對私釀私飲普康酒、釅酒、小曲酒的處罰上,“諸都案、案頭、司吏、賣糟局分人”,與其平級之司中“大人、承旨、偏問者遣諸檢校”或其他“有位臣僚、種種執事等”,“因是執法者,一律釀五斗以內者無論大小,徒六年,五斗以上一律八年長期徒刑”,而“溜首領、種種待命、軍民”則“釀五斗以內者獲徒四年,五斗以上一律當獲五年勞役”。[6]564以上所列種種官職,除“軍民”應都可歸入“有官”一類,據此可見西夏酒曲法對“有官”量刑較“庶人”更重。而在“有官”中,“都案”、“司吏”、“承旨”等此類官階較高的行政官員和“溜首領”、“待命”這種軍事編制中品階較低的官員相比,前者所受刑罰更重。

差別量刑普遍存在于西夏各類法律條文中,但通常情況下“有官”較“庶人”量刑較輕,而“有官”中官階愈高,量刑愈輕,如《天盛律令》規定州主、城守、通判當涂泥時,不好好涂泥者,三十人以內“有官罰馬一,庶人十三杖”[6]219。在“有官”的階層中,亦會按照官階高低進行不同程度的量刑,官階愈高,量刑愈輕。如當有人蓄意放火毀壞財物時,“庶人造意斬,從犯無期徒刑”,“未及御印”以下官“造意官、職、軍皆革去,徒十二年,從犯徒十年”,“及御印”以上官則“造意官、職、軍皆革去,徒十年,從犯八年”,其中,“造意”與“主犯”同義。[6]292-293翟麗萍在《西夏職官制度研究》中對“及御印”、“未及御印”官作出了如下解釋:“御印”即官印,西夏官階由高到低分為三個等級,及授、及御印、未及御印。“有官位人犯罪時,有‘及授’以上官者,應獲何罪,一律當奏告實行。”[7][8]這說明,及授官等級較高,需要上奏方能定罪,而及御印官與未及御印官的區別在于是否可奏請官印。涉及“庶人”和“有官”以及“有官”中不同官階的差別量刑在《天盛律令》中不勝枚舉,可見西夏酒曲法相對于官員犯法的懲處更為嚴重,亦體現出西夏對于釀酒的重視。

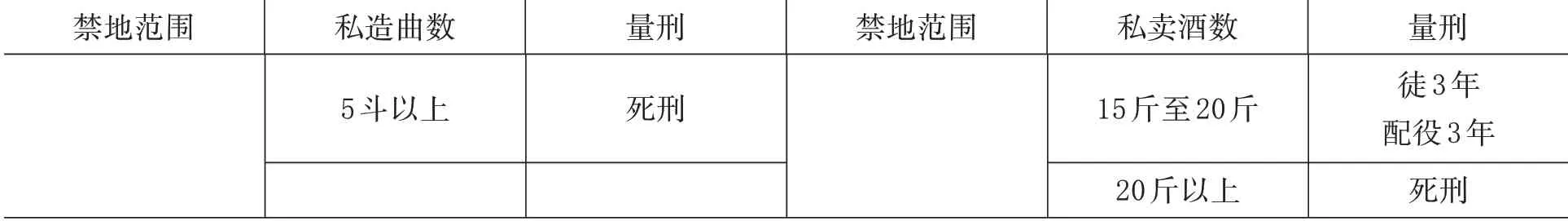

在宋朝,并無以官、民為標準進行差別量刑,也無根據官階區別對待,但其榷酤制度也獨具特點,即存在顯著的地域區別,分不同區域施行不同程度的酒禁。而由《天盛律令》可知,西夏酒禁并無區分城市、鄉村及類似的地域劃分,只對諸踏曲庫、賣曲庫在酒曲運輸過程中的損耗分曲之粗細和“京畿、地邊”進行規定,量刑時以重量作為統一標準,若賣曲過百斤,不論庶人、有官“一律徒六個月”,若轉賣過五十斤,則“一律有官罰馬二,庶人徒三個月”[6]552。現以《宋會要輯稿·食貨二〇》中宋初相關規定為例,制表如下。

表4宋初酒曲法地域情況

續表4

宋不僅禁止私自造曲賣曲,而且對官酒的銷售區也有較為嚴格的規定,在特定銷售區外一律以私酒論處,只此一地合法售酒,以價格壟斷排除官私酒之爭,同時能夠防止官酒與官酒之爭,這種劃定有利于穩定酒課收入。此外,劃分地域這一方法,除量刑外,還適用于下文所論之告賞。

2.以市值折算產值的量刑標準

關于私販酒曲的量刑,歷代都十分嚴厲,宋朝的量刑就經歷了一個由重轉輕的過程。宋太祖于建隆二年時“班……貨造酒曲律”,規定:“民犯私曲十五斤,以私酒入城至三斗者始處極典,其余論罪有差。私市酒曲,減造者之半。”[9]9此后,從建隆三年(962)至乾德四年(966)亦是如此,而在死刑以下,仍根據數量多少分別斷罪,有一至三年的徒刑和一至三年的配役[10]1957。宋太宗端拱(988—989)時“令民買曲釀酤者,縣鎮十里,如州城二十里之禁”[11]4516。就上述宋太祖、太宗時期立法量刑變化而言,顯然有遞減的趨勢。

而到宋真宗時期,量刑逐漸放寬,直至天禧三年(1019)將死刑改為刺配之刑,“自今犯酒曲、銅钅俞等有死刑者去之,中書參詳請今所在杖脊黥面配五百里外牢城,詔可”[9]14。免除死刑,無疑是一種歷史進步的表現。但宋廷并沒有放寬對榷酤專利的維護,而是隨著榷酒制度的日趨發展,加強其緝私組織,對私酒私曲采取了更為嚴密的防范措施。量刑雖減,專利依舊,其程度甚至比此前有過之而無不及[12]120-122,就算免除死刑,販酒之人也仍需受杖刑、黥面之后再發配。

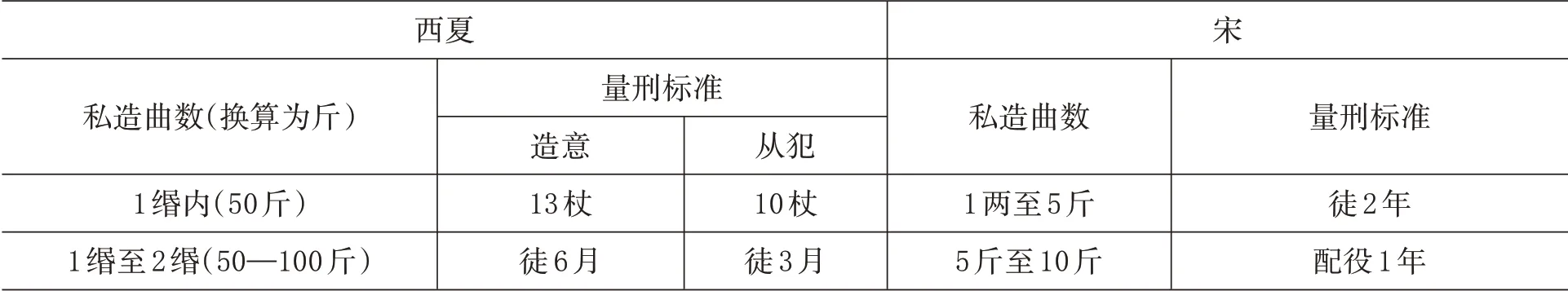

西夏、宋初造私曲量刑進行比對(表4),可以明顯看出西夏犯曲之人的最高處罰只是無期徒刑,并不會處以死刑。雖然西夏量刑標準為“緡”,其計量單位與宋不同,但從《天盛律令》卷十八《鹽池開閉門》中可知當時官定酒曲價格為1斗15斤,共計300錢,那么一緡可換算為50斤[6]566-567。因西夏與宋長期保持或官或私的貿易往來,故二者度量衡差異應該不大。就算有些微差異,也可以很明顯地看出西夏較宋朝較為寬松,宋處死刑所對應的私造曲數甚至遠低于西夏私造曲量刑的起始重量。

在量刑標準方面,西夏在對酒曲的售賣中以“斤”、“兩”為單位,如“無御旨抽換賣曲”時,重達百斤時“有官罰馬二,庶人徒三個月”,百斤以上“一律徒六個月”;又如賣曲和轉賣量刑時,以五十斤為界,以下“庶人十杖,有官罰錢五緡”,以上則“一律有官罰馬二,庶人徒三個月”。在對釀飲私酒的處罰中以“斗”為單位,尤以小曲酒為詳,釀者中“執法者”五斗以下徒六年、以上徒八年,其他人五斗以下徒四年、以上五年勞役;飲者中執法者兩年勞役,軍民一年,釅酒和普康酒與此相同。[6]564-565這與宋代的榷酤量刑基本常用單位相同,《慶元條法事類》中記“諸禁地內……私造酒一升,笞四十,五升加一等,五斗徒一年,五斗加一等,五石不刺面配本城”[13]395。但西夏對私造曲的量刑標準卻與宋代有著顯著差異,為便于比較,現將《天盛律令》卷十八《雜曲門》和《宋會要輯稿》所記建隆三年州、府、鎮、城郭內私造曲的相關規定列表如下。

表5西夏、宋初造私曲量刑對比情況[6]564-565[13]395

在西夏對私造曲的量刑中,先對所造酒曲稱重,“量先后造曲若干斤”,再折以當時市值,并以此為標準進行量刑。但在宋代量刑中,則根據所造酒曲重量量刑。二者相較而言,以市值量刑更符合西夏對酒曲的嚴格專賣,在價格既定的條件下,體現出不同酒曲的分別,比簡單以質量或數量為量刑標準更加成熟。

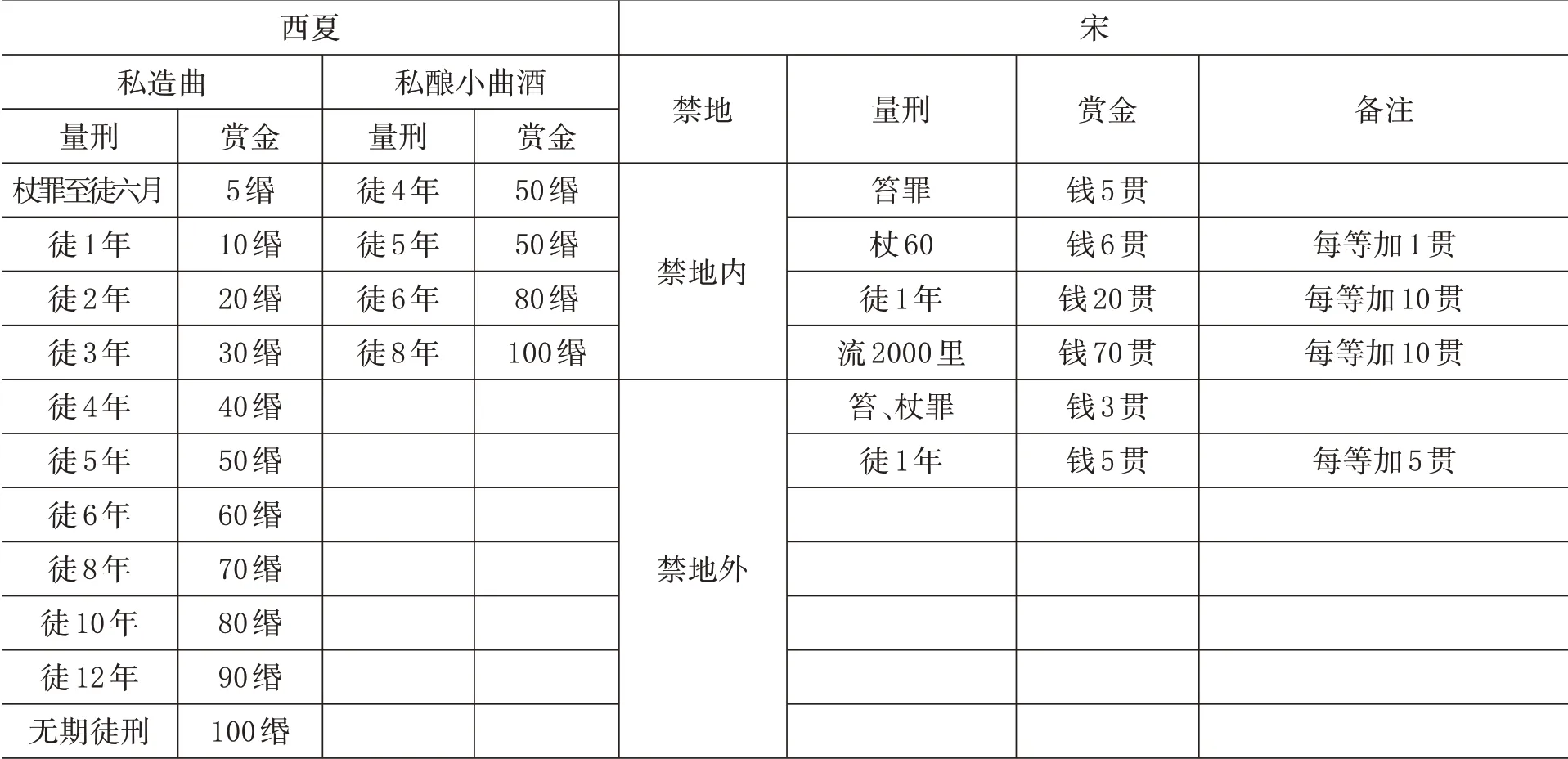

(二)告賞法

在西夏法律體系中,不乏犯罪舉告方面的相關規定,榷酤制度也不例外。舉告私造酒曲、私釀小曲酒者時,按照犯曲量刑輕重行賞,而宋則將酒曲和酒并論,劃分禁地(此處禁地指范圍在東京城25里、州20里、縣鎮寨10里內,下文與此同)。具體情況如下表。

表6宋夏告賞情況對比表[6]564-565[13]395

宋夏都根據犯曲價值量刑行賞。宋朝劃分禁地區域,禁地內犯酒較禁地外量刑更重,且刑罰種類更為多樣,包括笞刑、杖刑、徒刑等,從每種刑罰的最低等開始規定,每等增加固定的賞錢。而西夏告賞所對應的刑罰種類較為單一,就酒曲法來看,目前只有杖刑和徒刑兩種刑罰,且以徒刑為主,偶爾嚴重者處死。就徒刑而言,5年及以下每等增加1年,從6年往上則每等增加兩年,即徒6年、徒8年、徒10年,以此類推。

而在賞金來源方面,西夏規定由犯罪者或干系人出,“當由各犯罪者依罪情次第承當予之”,私釀小曲酒則更為詳細,“錢由釀者承擔,釀者不能則由飲者承擔”,如若無能力,則由官府給予。[6]565-566而宋則“諸備賞應以犯人財產充”,“無或不足者,禁地內犯私有酒曲及外來官酒,責知情干系人及鄰保、買酒戶、酒曲販,責知情酒戶均備”[13]396-565。相較而言,宋法涉及的人員范圍更廣,具有連坐性質,而西夏的賞金來源僅限于犯罪者,且由官府作為最終保障。

(三)專賣性質:完全專賣

除生產領域外,西夏在流通領域對私賣及轉賣酒曲也有所規定。前者以“百斤”為界,以下“有官罰馬二,庶人徒三個月”,以上則“一律徒六個月”;后者以“五十斤”為界,以下“庶人十杖,有官罰錢五緡”,以上“一律有官罰馬一,庶人徒三個月”。西夏官方對買曲者也比對賣曲者更加寬容,“當比從犯減一等”,且不知者無罪,“若買者不知,勿治罪”。此外,還有一條規定專門限制西夏國人在境外購買酒曲,當有人“買敵之曲自用時,當比造私曲罪減一等。曲當罰沒納入官”[6]564-565。可見,西夏官榷的主要形式為完全專賣,且專賣的重點集中在酒曲而非酒上,對私造曲的處罰比之私賣酒也嚴苛許多,若是轉賣則再減一等。

而在宋朝,則實行相當程度的不完全專賣,其中發展較為成熟的買撲制就是一個很典型的例子。《宋會要輯稿》記太平興國二年(977),“諸州榷酤募民,能分其利,即給要契,許于州城二十里外酤”[10]1957。羅浚《(寶慶)四明志》中亦載“國初有都酒務,官既自榷,亦許民般酤,即官給要契,許酤于二十里而外,歲輸其直,今坊場課利錢是也”[14]。由此可知,這種官府募民酤釀,官給要契的形式將釀酒權下放了一部分到特定的人群手中,雖然能夠勝任的往往是世家大族和地方豪強,乃至高官重吏[12]212-219,但官府畢竟從直接生產者退居二線,成為了“坊場錢”和“課利錢”的征收者,這在性質上屬于不完全專賣。杜建錄先生《西夏經濟史》中根據宋代西北邊境的榷酤地情況與西夏字書《雜字》中有“投狀”一詞推測西夏或也推行過買撲制度,即個人向官府承包某一特定區域的酒稅,并在此地釀酒酤賣的酒稅承包制度。這種承包的實質當為專賣稅,即國家授權給某特定個人,由其壟斷某一區域的酒曲生產與銷售,是國家專賣更為高級的形式。但我們尚不能確定西夏是否真的實行過買撲制,或類似于買撲的榷酤制度。這樣來看,西夏在曲務方面實行的是全國范圍內“一刀切”模式,這樣的完全專賣無法因地制宜制定酒法,易使有些糧食產量落后、經濟條件較差的地區無法承擔酒稅,增加社會不安定因素,從而威脅到政權的穩固性。

三、酒價與曲價

根據俄藏黑水城文獻社會經濟文書中的酒錢賬,可以了解到所買酒的數量及價格。例如:俄Инв.No.4696-8所記甘州米酒的酒價錢賬中,每筆賬先計“挨綀”,意為一人,再記買酒人,最后是所買數量和價錢。數量以斗為單位,價錢以造酒原料大麥為單位,因大麥屬于雜糧類,有時直接記為“雜”。結合文書中以雜糧換酒的情況和當時的物價,可推算黑水城地區每斗酒約合150—250錢。[15]161-167

在宋地,酒的數量單位以“升”最為常見,其次是斤。有宋一代,酒價總體呈上漲趨勢,宋初酒價較低,仁宗時期一升酒只有23錢,約合一斗酒不到3錢,但隨著西北戰事加緊,酒價飛漲至斗酒千錢。神宗時雖稍有回落,但斗酒仍需百錢,與宋初相比仍較高。至徽宗在位時,酒價又一度飛漲,南宋初期亦是如此。[12]309-310

雖在黑水城文獻中無從得知西夏境內的一斗酒究竟等于多少斤,但從整體的度量衡來看,與宋朝差異應該不大。由此可知,西夏的酒價相對于宋朝趨于平穩,變動幅度較小。縱觀宋朝的物價變動,似與西線戰事息息相關。但西夏在同時也陷入戰事之中,故宋朝酒價波動應有更深層的原因。李華瑞在《宋代酒的生產與征榷》一書中提到宋代酒價的變動根源于土地兼并活動的日趨頻繁[12]311,而土地兼并是封建經濟發展到一定程度的必然結果。據此,西夏酒價相對于宋朝趨于平穩,正是因為其尚保有部落制和畜牧經濟,封建經濟的發展受到相當程度的制約,土地兼并活動并不猖獗,故地價、地租、政府賦稅和物價都在有限范圍內,酒價自然如此。

值得注意的是,西夏的官方法律文書中并無對酒價的規定,反而對曲價進行了規定,“諸處踏去曲者,大麥、麥二斗當以十五斤計,一斤當計三百錢賣之”[6]566。可知當時酒曲價格為1斗15斤,共300錢,比酒價更貴,較宋初酒價亦十分昂貴。

社會形態的發展是合規律性的自然歷史過程與合目的性的主體自覺選擇過程的統一。我國現階段主導性與多樣性相統一的社會生態化治理基本范式,也是在主客觀條件共同作用下歷史地形成的。

西夏法律中對曲價的規定和酒價在經濟文書中的集中記載,體現出西夏榷酤以酒曲專賣為主的特點,這與宋朝對酒價的詳盡規定和對酒曲的只用不賣形成了鮮明對比。而分析宋朝曲法,可以看出其更側重人事管理,對監官輪值、強賣、違律不宿等行為都有所規定。[4]究其原因,宋朝商品經濟更為發達,酒曲的消耗量巨大,對于其生產來說,則更加重視人事管理,而西夏經濟相對落后,酒曲消費量小,加之地廣人稀,糧食產量不如宋朝,對酒曲運輸損耗的規定自然十分詳細。

四、余 論

根據《天盛律令》中現存對西夏榷酤制度的相關記載,可以勾勒出其大致輪廓。西夏榷酤制度取法北宋及前代,設有專門的酒務、曲務管理機構,主要側重對曲務的管理,其中結合自己本民族的特點在量刑及其標準、地域條件等方面作了相應規定。但是根據現有史料來看,相比于宋朝,西夏的榷酤制度仍主要停留在完全專賣這一初級形式上,量刑也相對較輕,只有徒刑而無極刑。在量刑過程中也以折算當時市值為標準,不同于宋朝以重量為單位,在對酒曲進行專賣的條件下,能夠根據私造的不同酒曲適用不同的刑罰。除此之外,西夏并無因地域不同行不同程度的榷酤之法,這點不同于北宋。各地同行一種酒法,可能致使糧食生產、經濟發展落后地區人民承擔過重酒稅負擔,增加社會不穩定因素。細推之,造成以上特點的原因主要與西夏農牧并重的獨特生產方式、社會經濟發展水平和西夏榷酤制度本身有關。

第一,在生產方式方面,西夏雖受宋影響,農業占相當大的比重,但畢竟耕地、牧地并存,人口有限,糧食產量不如宋朝,對于酒的損耗也規定得極為詳細。西夏社會的經濟基礎是由半農半牧構成的,農業雖作為封建文明的經濟基礎,在社會生產中占據相當一部分的地位,但其畜牧業作為民族特色,在社會經濟中亦是舉足輕重。黨項及其他少數民族人的主要食品中即有肉、乳、酥,手工業產品也主要依賴皮、毛、絨等原材料,對外貿易與大宗商品出口也以畜產品及其副產品為主。故首先,其社會生產資料——耕地面積較宋朝更少,《西夏經濟史》中推斷西夏耕地面積為200萬畝,即2萬頃,而其畝產最高在1.5石左右[2]123-130。《宋會要》中高宗建炎三年(1129),明州(今浙江寧波)的耕地面積為575頃,剛過西夏耕地面積的四分之一,但其稅收就已經達到了1.3萬余石,[10]1960由此可推知這些耕地的畝產應與西夏整體畝產相差不大,這還只是宋朝一個州級行政區域,可想而知西夏糧食產量與宋朝相差巨大。而糧食對于釀酒來說是不可或缺的,所以西夏對于酒的損耗極為詳細,對犯酒之人的量刑也較《天盛律令》中其他方面法律更為嚴苛。

第二,《天盛律令》中酒曲法只有徒刑卻無極刑,或因社會生產不發達,人口有限,勞動力也較宋朝更少。杜建錄先生在《西夏經濟史》中經西夏丁壯人數、宋人關于西夏人口估計與部分州的戶口數三方面論證,推測西夏人應在30余萬戶(帳)、150萬口左右,上限不超過180萬或200萬,下限不低于100萬或120萬口[2]83-90。而據《宋會要》載:太祖開寶九年,天下主、客戶390 540。而到了仁宗天圣七年,經歷了靖康之變的戰火,主、客戶加起來仍破千萬,為10 162 689,人口數達到26 054 238,這些數據還只是宋代的官方統計數據,歷朝歷代都存有因逃稅、漏稅而造成的瞞報戶口現象。[10]1960雖然宋地較夏地較為廣闊,且西夏戶口數因史料較少無法窺見其變化,但若以《西夏經濟史》中推論為準,可見其與宋代還是有一定差距的。這樣的人口基數決定了其中的勞動力數量與宋代相比要少得多,因社會生產需要,每一分勞動力都很有價值,故在量刑中考慮及此,雖十分重視酒課收入,但只判徒刑,并無使犯酒之人身體致殘之重刑。

第三,西夏榷酤制度本身取法中原榷酤制度體系,又據其地域、勞動力等因素進行調整,由于西夏政權存續時間較短,其榷酤制度尚未成熟。縱覽中國古代榷酤制度可知,如西夏榷酤的不完全專賣多出現在榷酤制度最初盛行時,雖在各個環節都加以監管,事無巨細,但管理成本大,更無法充分激發市場活力。相比較而言,北宋后期出現的專賣稅,只在流通環節上加以控制并收取稅款,則更加適應當時商品經濟日益發展的趨勢。在生產、流通領域的關鍵環節上加以管控,也更能體現出一朝政府把控經濟形勢的主動性。顯然,就現有史料中總結出的西夏榷酤整體面貌而言,尚未達到這樣一種程度。但不可否認的是,西夏榷酤制度雖在整個中國古代榷酤制度發展史中只此一瞬,且因存在時間太短而無法發展成熟,但也是其中不可缺少的一部分,并在發展榷酤制度的少數民族政權中,占有十分重要的地位。

注釋:

①因《天盛律令》有缺,大都督府租院、富清縣租院、五州地租院作為酒稅主要稅收機構,應不可能只有兩司吏,其他官職應實際存在,但未見記載。

②“院”與“庫”在《天盛律令》中皆有所表述,今從杜建錄《西夏經濟史》。據《天盛律令》載,三地踏曲庫適用表中官員設置,分別為鳴沙軍、官黑山、黑水,其余未見記載,今僅據此整理。