血清中25-(OH)D3 與2型糖尿病并腦梗死患者頸動脈斑塊形成的相關性

于玲 夏永梅 魏鑫 范曉娟 孫龍

(1 日照市中心醫院超聲科,山東 日照 276800; 2 日照市中心醫院神經內科; 3 日照市中心血站檢驗科)

腦梗死又稱為缺血性卒中,該病可嚴重影響患者的生活質量,甚至導致患者致殘致死[1]。糖尿病是腦梗死發病的重要危險因素[2]。糖尿病患者中腦梗死的發生率高達30%,該類患者的腦部血液循環障礙和代謝紊亂均會加重神經功能損傷,病死率是非糖尿病患者的5倍以上,嚴重威脅患者的生存質量[3-4],且呈現年輕化的趨勢。維生素D作為一種脂溶性維生素,除了調節人體鈣磷代謝外,還參與免疫調節、糖脂代謝及炎性反應等一系列病理生理過程[5]。血液中維生素D的水平與動脈粥樣硬化、2型糖尿病等多種疾病密切相關[6]。本研究通過測定2型糖尿病并發腦梗死患者頸動脈斑塊積分及血清中25羥維生素D3[25-(OH)D3]、低密度脂蛋白(LDL-C)、糖化血紅蛋白(HbA1c)水平,探討血清25-(OH)D3與2型糖尿病并腦梗死患者頸動脈斑塊形成的相關性。

1 對象與方法

1.1

2018年7月—2019年12月于日照市中心醫院診治的2型糖尿病并腦梗死及頸動脈粥樣硬化斑塊形成的患者180例,其中男94例,女86例;平均年齡(61.2±4.2)歲。納入標準:①患者符合2017年版關于中國2型糖尿病防治指南臨床診斷標準[7];②患者符合腦梗死的診斷標準[8],并通過顱腦CT或MRI檢查確診。③簽署知情同意書。本研究由日照市中心醫院醫學倫理委員會批準,患者及其家屬均需簽署知情同意書。排除標準:入選患者排除糖尿病酮癥及酮癥酸中毒、高血糖高滲狀態等急性并發癥;排除骨質疏松及其他骨代謝異常等相關疾病;近期末服用維生素D及影響其代謝的鈣劑及藥物;排除陽光暴曬史;排除腫瘤、結締組織病及感染性疾病等。

1.2

1.2.1臨床資料收集 收集所有受試者年齡、性別、糖尿病病史、高血壓史、吸煙史、身高、血壓、體質量等信息,計算體質量指數(BMI)。

1.2.2實驗室檢查 應用德國西門子公司的全自動生化儀測定患者血清中總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、HDL-C、LDL-C以及血糖(GLU)、HbA1c等的水平;電化學發光法檢測患者血清中25-(OH)D3水平。

1.2.3頸動脈超聲檢查 采用美國GE公司的LOGIQ E9彩色多普勒超聲診斷儀(選用9L探頭)進行頸動脈超聲檢查,頸動脈斑塊的診斷標準參照相關文獻標準[9]。對每個受試者均行雙側頸動脈測量,取同側頸總動脈、頸內動脈的所有可測量斑塊積分之和為最終單側頸動脈斑塊的評分[10],取評分較高的一側作為最終評分。按照頸動脈斑塊積分進行分組:低積分組(A組)積分≤3分,中積分組(B組)積分>3分而≤5分,高積分組(C組)積分>5分。

1.3

2 結 果

2.1

按照頸動脈斑塊分組標準,本研究180例患者中,A組55例,B組68例,C組57例。A組男28例,女27例,B組男36例,女32例,C組 男30例,女27例。 3組間年齡、性別、血壓、BMI及GLU水平、HbA1c水平、血脂水平比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 3組患者一般資料比較

2.2

A、B、C組患者血清中25-(OH)D3水平分別為(16.87±2.89)、(14.90±1.94)、(11.37±2.01)μg/L,3組間血清25-(OH)D3水平比較差異均有統計學意義(F=83.39,P<0.05)。

2.3

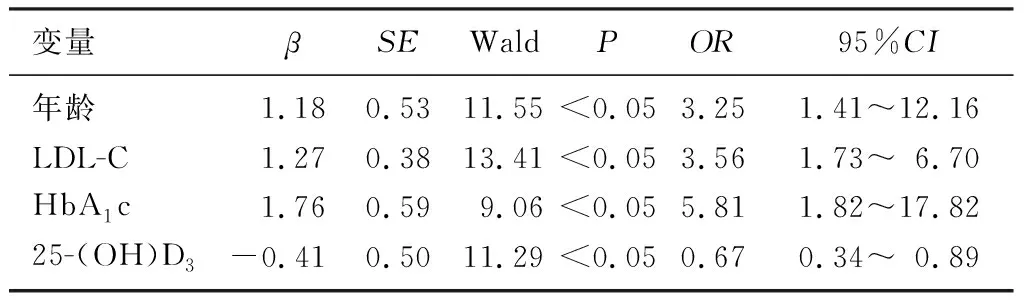

相關性分析顯示,25-(OH)D3水平與頸動脈斑塊積分呈負相關(r=-0.358,P<0.05),年齡及LDL-C、HbA1c水平與頸動脈斑塊積分呈正相關(r=0.193~0.553,P<0.05)。以頸動脈斑塊積分為因變量,上述與之具有相關性的因素為自變量納入多因素Logstic回歸分析,結果顯示,年齡、LDL-C、HbA1c是頸動脈斑塊形成的危險因素,而25-(OH)D3是頸動脈斑塊形成的保護因素(P<0.05)。見表2。

表2 影響頸動脈斑塊形成因素的Logstic回歸分析

3 討 論

維生素D作為脂溶性固醇類衍生物,是調控代謝的重要甾體類激素。陽光照射轉化及飲食攝取是其主要來源。經紫外線照射后,皮下的7-去氫膽固醇可轉變為維生素D3[11],進一步在肝臟25-羥化酶和腎臟1α-羥化酶的作用下,羥化為具有活性的維生素D,不僅能夠促進腸鈣吸收,而且還能促進腎臟對鈣離子的回吸收,對于維持鈣離子的正平衡具有重要作用,同時還能參與糖脂代謝等過程[12]。而在一些研究中發現,維生素D具有免疫調節和抗炎的特性[13-14];可抑制腎素-血管緊張素-醛固酮系統,減輕胰島素抵抗[15];在抑制動脈粥樣硬化形成方面也具有一定的作用[16]。補充維生素D可以降低炎癥、氧化應激生物標志物的含量,減輕炎癥反應[17]。

2型糖尿病是由于胰島素分泌或者是胰島素信號受損所產生的終身代謝性疾病,具有發病率高、病程長、并發癥多等特點。在臨床病程進展過程中,頸動脈是最容易引起嚴重病變的血管組織[18]。受長期血糖異常的影響,患者體內蛋白質、碳水化合物以及脂肪代謝紊亂,導致患者動脈內膜下會出現脂質沉積,同時毛細血管基膜明顯增厚,誘發動脈硬化形成,具有引發腦、心、腎等重要臟器缺血的風險[2]。2型糖尿病合并頸動脈硬化的生成,直接原因是血管平滑肌受到內源性胰島素增高的影響出現異常增生,引發血管壁狹窄和僵硬,根本原因和患者血糖代謝異常引起的血管內皮炎性反應有關[19]。腦梗死常見危險因素即為頸動脈硬化,也是2型糖尿病患者致死的重要原因。因此臨床針對2型糖尿病合并頸動脈硬化患者,除了要實施有效的血糖控制以外,還需要通過對動脈斑塊的穩定和控制,對心腦血管的危險因素做出全面應對,以此降低心腦血管疾病的發病,減少死亡發生[20]。

相關的研究表明,血清維生素D在葡萄糖穩態中發揮著重要作用,尤其是在維持正常的葡萄糖穩態和預防2型糖尿病等方面發揮著一定的作用。PLUDOWSKI等[21]研究發現,2型糖尿病患者25-(OH)D3的降低與大血管病變風險增高有關。其他國內外流行病學調查也發現,血清25-(OH)D3水平是2型糖尿病患者臨床前期動脈硬化的獨立預測因素[22]。本研究結果顯示,C組患者血清25-(OH)D3水平顯著低于A、B組,B組低于A組,差異有統計學意義。頸動脈斑塊的積分與25-(OH)D3水平呈負相關,與年齡、LDL-C、HbA1c呈正相關,證明血清25-(OH)D3對頸動脈斑塊起保護作用。這與以往研究結果相一致。

總之,患者血清25羥維生素D水平降低是2型糖尿病并腦梗死患者頸動脈斑塊形成的獨立危險因素之一,適當補充維生素D可延緩2型糖尿病患者頸動脈斑塊的發生與發展,從而能進一步預防腦梗塞的發生。