集群控制在數據中心風冷空調中的應用

上海互聯網應急中心 高福義 姚欽鋒 鄢 然 王 慧 吳瀟婷南京佳力圖機房環境技術有限公司 李遠見 吳亭柯 朱 帥

0 引言

風冷直膨型精密空調是目前數據中心機房應用最成熟也最廣泛的制冷方式,具有系統簡單、運維方便、故障率低、靈活配置等多種優勢。

現行數據中心制冷設計之初都有冗余配置,在使用過程中IT負載卻遠未達到設計標準,加之運維管理水平不高,機房過量制冷、氣流旁通、氣流再循環等情況十分常見。氣流旁通是指從IT設備旁通的冷氣流直接返回空調,造成散熱氣流浪費,空調進出口溫差降低,制冷效率變差;氣流再循環是指被加熱的空氣沒有返回空調回風口,而是重新進入機柜內部形成再循環氣流,導致設備入口溫度升高,設備可用性降低。此外,一般機房內的風冷直膨型精密空調多采用獨立制冷的模式,不同區域由不同空調制冷,彼此之間互為獨立且缺乏通信,常出現一部分空調在冷卻除濕、另一部分空調卻在加熱加濕的情況。粗放的管理方式、不合理的運行機制,這些都嚴重影響了空調的制冷效率,造成資源的大量浪費。

本文以一個獨立機房區域為研究對象,從機房制冷系統性整體出發,借助CFD仿真手段,以空調集群控制為突破口,通過優化氣流組織,降低風機工作時長,降低壓縮機啟停頻率,探索出了一種適用于傳統風冷直膨型精密空調機房的高效運行方法。

1 M區能耗分析

1.1 M區簡介

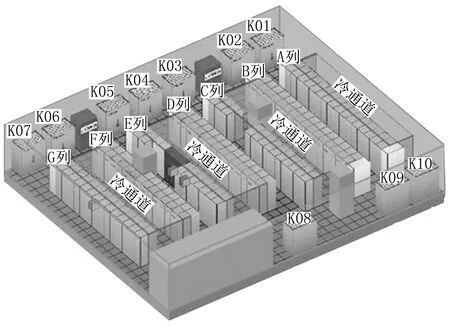

M區機房為屏蔽機房,面積約320 m2,高架地板至天花板3 m、至底部0.4 m。機房內設有4條隔離冷通道,內裝100套單臺設計功率7 kW的機柜,配置10臺額定制冷量為90 kW的風冷精密空調,采用格柵地板風口地下送風方式,開孔率大于40%,機房上部是無組織回風,機房布置如圖1所示。

圖1 M區機房平面圖

1.2 空調設備

M區共計10臺ME系列空調(K01~K10),每臺空調額定制冷量90 kW,送風量23 200 m3/h,7列機柜(A、B、C、D、E、F、G)和4個冷通道(A列、BC列、DE列和FG列)。如圖2所示,每臺空調只有1個回風溫度傳感器,位于空調上部回風口處。

圖2 M區機房立體圖

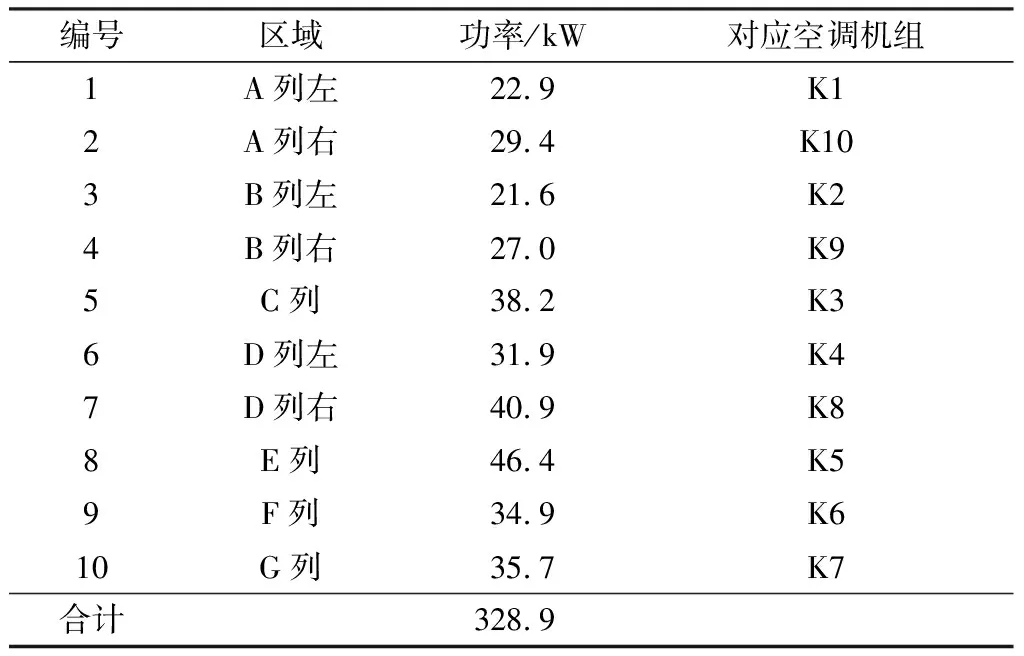

1.3 M區主要設施能耗統計

為了方便測算空調實際負載,以及最終冷量的區域控制,根據空調位置和送風情況,將機房熱源分為10個區域,表1列出了各區域機柜功率情況。從表1可以看出,雖然IT設施設計功率為700 kW,但實際功率只有328.9 kW,負載率只有47.0%。總體來看,存在制冷量過量的情況。

2 集群控制準備

表1 M區機柜功率分布情況

2.1 探測器布設與分區

除去配電柜、無源機柜和低功率機柜,每個機柜熱回風頂部布設1個溫度探頭,按照空調送風路徑,大致劃分為10個區域,區域劃分參考表1。每個分區內有溫度采集模塊,每個模塊下連8個溫度探頭、上連PLC控制器,PLC控制器輸出端與10臺空調控制主板通過繼電器相連。每個模塊向上輸出8個探頭溫度數據及其平均值,共計9個數據。集群控制探測器布設如圖3所示。

圖3 集群控制探測器布設

2.2 控制原理

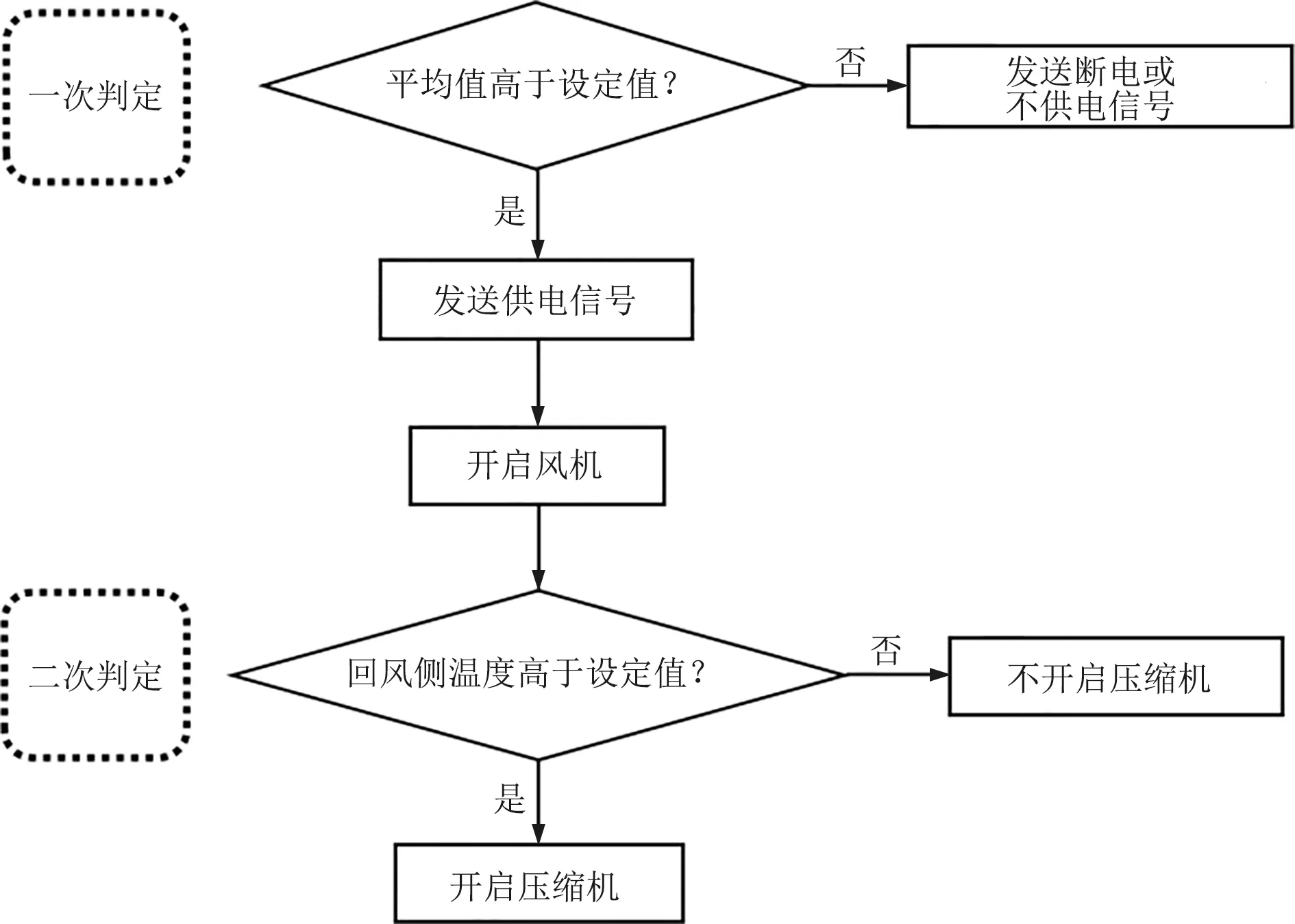

PLC控制器以溫度采集模塊的平均值為主要參考依據,工作模式如下:首先進行一次判定,當采集到的平均值高于設定值時,控制器會向對應區域的空調發送供電信號,否則發送斷電或不供電信號。被供電的空調機組通電后,風機自動開啟,加速該區域空氣流動,同時進行二次判定,若回風側溫度高于設定值,則開啟壓縮機進行制冷,若回風側溫度低于或等于設定值,則只開啟風機。集群控制判定機制如圖4所示。

圖4 集群控制判定機制

由于一次判定主要參考數據是溫度模塊平均值,為避免出現熱區奇點的安全隱患,還設置了安全機制,即當某奇點(8個點中的1個)溫度值高于平均值一定范圍(安全區間)后,即便平均值沒有達到設定值,控制器依然會向對應區域空調發送供電信號,隨后由空調機組進行送風和二次判定。

3 集群控制調試

調試實施前,借助CFD仿真軟件對現行機房氣流組織進行了模擬,針對模擬發現的問題,對冷通道存在的氣流旁通、泄漏情況進行了封堵優化。對10臺空調的風量進行了測試,經測算風量供給遠大于需求。對此過程不做重點描述。

3.1 安全性測試

為了保證集群控制系統平穩運行,對群控運行安全性及穩定性做如下測試。

1) 模擬PLC控制器斷電產生的影響。經過多次反復驗證,PLC控制器斷電后,原本開機的空調并未受到任何影響,其他空調全部自動開啟。

2) 模擬機房切電、消防斷電產生的影響。經過消防測試驗證,在接收到消防斷電信號后,空調機組和PLC控制器均會斷電。在恢復送電后,PLC控制器重啟,由于設有延遲等待時間,在等待時間內,PLC控制器不下發任何控制指令,空調機組將按照通電自啟設置全部打開,延遲等待時間結束后,PLC控制器將根據現場狀況進行控制。

3) 集群控制溫度穩定性測試。在熱源側溫度下降后,集群控制系統空調壓縮機停機正常;在平均溫度上升后,空調開啟正常。整體測試期間,機房環境沒有溫度躍變情況,機房環境溫度變化穩定。

3.2 邊界條件的選擇

3.2.1測試前準備

1) 調整風量。

為避免空調停機后機房風量不足的情況發生,將10臺空調額定風量調整為100%,保證機房整體風量充足。

2) 空調回風溫度設定。

對各空調的回風溫度設定值進行統一調整,將工作溫度設置為22 ℃,加減載溫度回差設置為2 ℃,即空調工作溫度區間為20~24 ℃。

3) 安全限值。

本文所有測試均以熱通道溫度30 ℃為溫度上限,通過超限啟動溫差值變化來確保熱通道溫度在安全限值內。在此基礎上開展了如圖5所示的3輪測試。

圖5 集群控制邊界限值測試

3.2.2第1輪測試

集群控制溫度設定為24 ℃。空調本身工作設定值是22 ℃,加減載溫度回差設置為2 ℃,超限啟動溫差為6 ℃。觀測結果:空調全部開啟,控制器沒有發出控制指令。

將加減載溫度回差調整為1 ℃,其他參數不變。觀測結果:空調停機數為1~2臺,但壓縮機啟停頻繁;溫度采集模塊平均溫度在23~26 ℃區間波動。

2.2.3第2輪測試

集群控制溫度設定為25 ℃,加減載溫度回差設置為2 ℃,超限啟動溫差為5 ℃。觀測結果:空調停機數穩定在2臺,溫度采集模塊平均溫度在24~27 ℃區間波動。

將加減載溫度回差調整為1 ℃,其他參數不變。觀測結果:空調停機數為2~3臺,溫度采集模塊平均溫度在25~28 ℃間波動。

3.2.4第3輪測試

集群控制溫度設定為26 ℃,加減載溫度回差設置為2 ℃,超限啟動溫差為4 ℃。觀測結果:空調停機數穩定在3臺,溫度采集模塊平均溫度在26~28 ℃區間波動。

將加減載溫度回差調整為1 ℃,其他參數不變。觀測結果:空調停機數穩定在4臺,溫度采集模塊平均溫度在27~30 ℃區間波動。

該輪測試,熱通道溫度已接近安全限值,故不再繼續進行下探測試。

3.2.5奇點的處理

雖然將安全限值設置為30 ℃,但經過前幾輪測試,發現部分位置存在奇點情況,通過采取以下3類措施緩解這個情況。

1) 優化氣流組織。

調整送風地板開孔率,避免出現過量送風或送風不足情況;合理設置氣流組織路徑,采用新型封堵盲板[2]對機柜側邊布線及封堵進行了優化,減少或避免氣流旁通。

2) 加強供冷。

將奇點所在位置對應的空調設定溫度調低,適當降低奇點區域的空調送風溫度來加強冷量供應。

3) 舍棄。

部分奇點溫度雖然高于30 ℃,但跟蹤觀察沒有持續升高的現象,允許該情況出現。

4 集群控制效果

4.1 節能效果

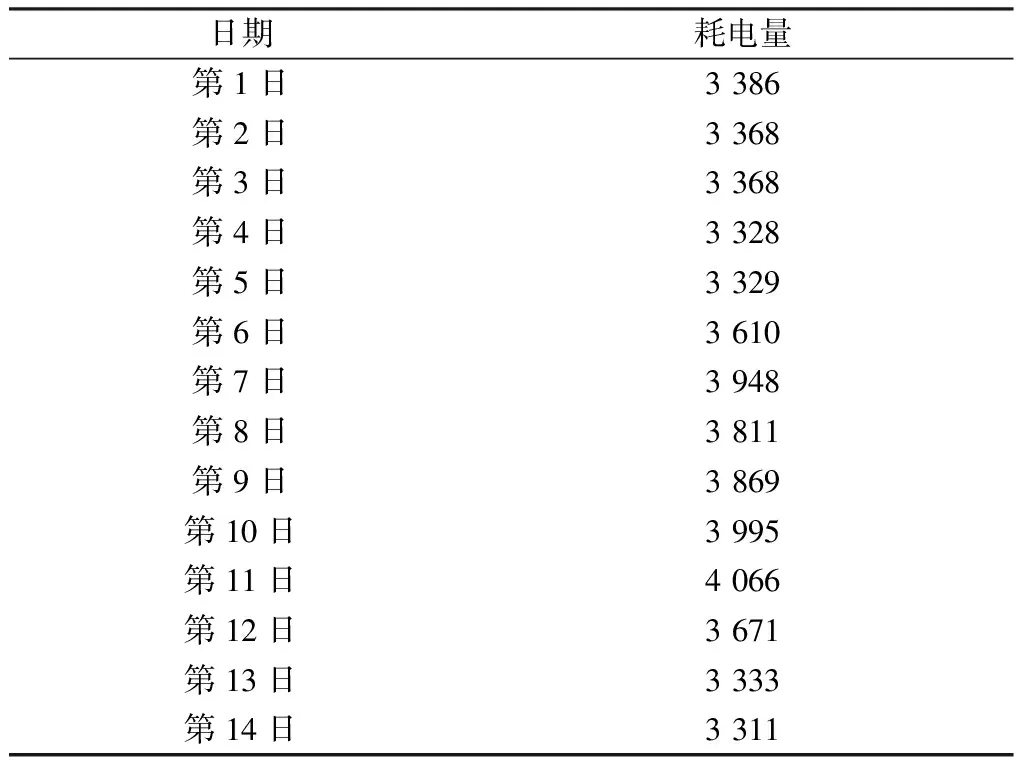

表2為第3輪測試條件下14 d的空調能耗數據,在此期間IT設施能耗基本不變。第6日起,將空調全部打開,第12日起開始恢復集群控制。

取前5日(即第1~5日)和后2日(即第13、14日)數據作為開啟空調集群控制時的每日能耗,其平均值為3 346.1 kW·h。取中間5日(即第7~11日)數據作為關閉空調集群控制時的每日能耗,集群控制平均值為3 877.8 kW·h。集群控制節能率為(3 877.8-3 346.1) kW·h÷3 346.1 kW·h×100%=15.9%。

表2 M區14 d空調耗電量 kW·h

4.2 節能分析

第4.1節分析了第3輪條件下14 d中M區能耗曲線,為更充分論證M區實際節能情況,選擇了N區與M區能耗進行類比。N區與M區情況較為相似,均采用相同空調制冷機組,IT負載也較接近。圖6為M區和N區1月1日至7月25日的能耗曲線圖,可以明顯看出兩區能耗趨勢非常相似。根據M區調試情況,將曲線分為3個階段(1月1日至3月28日,3月29日至5月1日,5月2日至7月25日)。其中第1階段為M區采用傳統控制方式運行階段,第2階段為M區開啟集群控制調試階段,第3階段為M區開啟集群控制的穩定階段,N區整個過程均采用傳統的機組全開模式運行。使用MATLAB對M區節能效果進行分析。

圖6 M區和N區能耗曲線

從圖6可以看出,3月28日M區能耗為階段頂峰,3月29日開始進行群控測試后能耗出現明顯下滑。

1) 第1階段。

對第1階段(1月1日至3月28日)數據進行了比較擬合,如圖7所示。發現在N區上移863 kW·h(平均值差)后,M區和N區在該階段能耗基本相同。圖8顯示了N區能耗曲線上移863 kW·h(平均值差)后與M區的能耗曲線對比。上移后N區能耗超過了M區。

圖7 N區能耗上移863 kW·h(平均值差)第1階段曲線

圖8 N區能耗上移863 kW·h(平均值差)曲線

2) 第2階段。

第2階段3月29日開始,至5月1日,為群控調試階段。圖9為此階段M區和N區能耗曲線圖。4.1節表2中的第1日即為4月11日,4月11—15日開啟群控,4月16日開始退出群控,4月22日開始重啟群控。可以明顯看出,退出群控期間,M區能耗有大幅回升。

圖9 M區和N區第2階段空調能耗曲線

3) 第3階段。

圖10為第3階段(5月2日至7月25日)能耗曲線圖,可以發現兩區域能耗曲線高度相似,此部分M區能耗高于N區,平均差值為167 kW·h。圖11為N區能耗上移167 kW·h(平均值差)曲線圖。

圖10 M區和N區空調能耗第3階段曲線

圖11 N區空調能耗上移167 kW·h(平均值差)第3階段曲線

按第3階段M區能耗平均值(3 607 kW·h)估算,其節能率約為:(863-167) kW·h÷[3 607+(863-167)] kW·h×100%=16.2%。據此估算,M區空調年可節約超過25萬kW·h的電能。

實際上,由于M區能耗整體高于N區(約為N區的1.2倍),按照比例來看,M區實際節能效果可能要更好。

4.3 系統穩定性

本測試對控制系統的穩定性進行了測試。在第12日10:00開啟集群控制后,對集群控制情況進行統計。在經歷了5 h調整穩定后,集群控制開關機臺數穩定在關閉4臺的狀態。待穩定后,又持續觀察了7天,統計結果如表3所示。

5 結論

本文所述的方法,在采用風冷直膨型精密空調的機房中具有普遍適用性,它改善了原有機房空調獨立制冷所帶來的各種低效的狀況,采用系統性集群控制的方式,實現了機房節能高效運行。

表3 集群控制自動調節情況

1) 通過數據分析表明,在本文測試環境下,開啟空調集群控制至少可實現節能16.2%的效果。

2) 本文所述的集群控制系統穩定性較高,5 h就可以實現集群控制環境的穩定,并且可以保持長期穩定運行。

3) 本文所進行的測試,對環境的安全邊界作了明確規定,隨著信息系統設備性能的提升,機房允許的熱濕環境空間變大,節能效率將會進一步提高。