通過“學科間的聯系”建立生命觀念

——以“神經沖動傳導”的復習課教學為例

王 翔 (華東政法大學附屬中學 上海 200052)

《普通高中生物學課程標準 (2017年版)》在“教學建議”中提出要“注意學科間的聯系”,并作了進一步說明:“加強學科間的橫向聯系,有利于學生理解科學的本質、科學的思想方法和跨學科的科學概念和過程,這將有利于學生建立科學的生命觀,逐步形成正確的世界觀,發展生物學學科核心素養”[1]。

滬科版高中《生命科學》第5 章第2 節中的“神經沖動傳導”與高中《化學》第4 章第2 節中的“銅-鋅原電池及原理”都安排在高一年級第1學期學習。為幫助學生理解生物電的本質,并建立相關的生命觀念,筆者在“神經沖動傳導”的復習課中,嘗試將二者相聯系進行教學。

1 直觀引入,激發學生的學習興趣

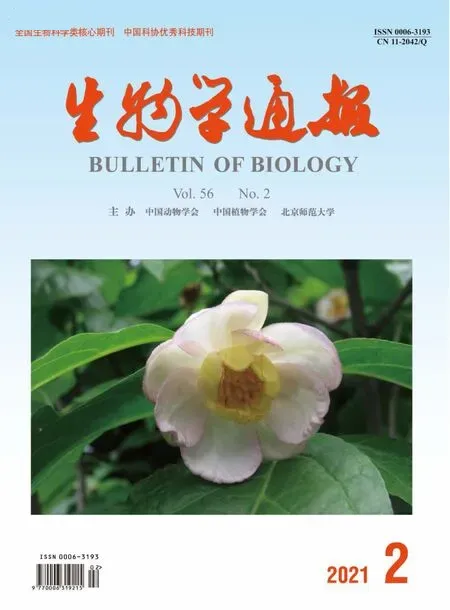

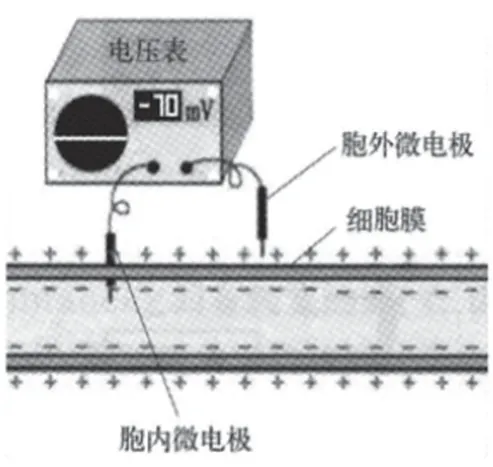

上課伊始,教師利用PPT 出示生物電與化學電源的測量圖示(圖1、圖2)。

圖1 生物膜電位(神經電位測量)[2]

圖2 化學電源(銅-鋅原電池)[3]

學生觀察后很容易回憶:圖1是用電壓表測量(神經)細胞膜兩側的電位差,靜息時內、外差值大約為-70 mV;圖2為化學電源(銅-鋅原電池),用靈敏電流計測量兩極之間的電流,電流大小與極板面積、酸液濃度有關。同時,學生也感困惑:為何將生命科學中的圖與化學中的圖擺在一起?難道這2幅圖中的“電”有聯系?此時,教師提問:圖1是生物電,圖2是非生物電,它們究竟有何區別?

2 根據要求,對應復習相關知識

教師要求學生從產生條件、形成原理、電能來源、傳導過程4 個方面對化學電源與生物電的相關知識進行回顧。學生歸納出以下知識。

2.1 產生條件

1)化學電源產生的條件是,有能自發地發生氧化還原反應,有活潑性不同的2 種材料作為電極材料,且陰極、陽極、電解質溶液應構成一個閉合電路。

2)生物電產生的條件是,生活在正常環境下的完整細胞。

2.2 形成原理

生物電是由于Na+、K+在細胞膜兩側分布不均衡(在ATP 供能下,由鈉泵維持的),以及膜在不同情況下對Na+、K+的通透性發生改變所造成的 (通道蛋白質狀態改變)。靜息電位產生的主要原因是細胞內K+高濃度和靜息時膜主要對K+有通透性,K+外漏導致膜電位為內負、外正。動作電位產生的主要原因是,刺激時,Na+、K+的通透性發生變化,Na+大量內流,導致膜電位為內正、外負。

2.3 電能來源

1)在化學電源中,由于在鋅、銅2 個電極上不斷發生的氧化還原反應,一極不斷失去電子,通過導線不斷流向另一極,形成電流。可見,化學電源中的電能是由化學能轉變而來。

2)生物電是在細胞膜兩側Na+、K+分布不均衡的情況下所形成的,而Na+、K+在膜兩側分布不均衡需要ATP 供能由鈉泵維持,ATP 的能量來自于細胞中有機物的氧化分解。可見,生物電的能量也是由化學能轉變而來的。

2.4 傳導過程

1)化學電源中,電流沿導線的傳導,從正極流向負極。電流是以電場的方式傳遞的,其速度就是光速。

2)生物電的傳導不是指電流從膜內至膜外或從膜外至膜內。此外,靜息電位是不能傳導的。生物電的傳導是指動作電位在神經纖維上的傳導。神經纖維受刺激部位形成動作電位(產生興奮),膜電位為外負、內正。鄰近的未興奮部位膜電位是外正、內負。這樣,在膜外電流由未興奮部位流向興奮部位,在膜內則由興奮部位流向未興奮部位,從而形成了局部電流回路。這種局部電流又刺激相鄰的未興奮部位發生上述同樣的電位變化,又產生局部電流。如此循環,興奮不斷地向前傳導,而已興奮的部位又不斷地依次恢復原先的電位。有髓(神經)纖維傳導速度可達100 m/s。

3 通過比較,提煉有關生命觀念

3.1 從產生條件分析 化學電源形成于“陰極—陽極—電解質”這個閉合的系統中,與外界幾乎沒有聯系,系統內的成分無法更新,反應物一旦用完,化學電源即立即終止。而生物電產生于細胞,細胞是生命活動的基本單位,是最基本的生命系統,這個系統與外界環境之間進行著物質、能量和信息的交換,具有一定的開放性[4]。正因為細胞這個系統具有開放性,細胞內的成分可不斷地自我更新,生物電能隨細胞的生存而持續。(結構與功能觀)

3.2 從形成原理分析 化學電源的形成依賴于有電子得失的氧化還原反應,發生反應的物質是無機物,沒有有機物參與。而生物電的形成依賴于細胞中的鈉泵、Na+、K+的通道蛋白、ATP 水解酶等蛋白質分子。蛋白質是生命的特有物質,是生命活動的承擔者。(結構與功能觀)

3.3 從電能來源分析 化學電源的能量直接由化學能轉變而來。而生物電的能量直接來自細胞中的ATP,ATP 是生命系統中的能量通貨,ATP 中的能量來自細胞內有機物的氧化分解。(物質與能量觀)

3.4 從傳導過程分析 化學電源中電流沿導線的傳導,只要閉合開關,就以光速度傳導,無法控制。生物電在神經纖維上的傳導速度是受細胞自身控制的,因為不同類型的神經纖維傳導興奮的速度可因直徑大小、髓鞘有無及髓鞘厚度不同而有很大差別[5]。有髓鞘神經纖維及其跳躍式傳導是生物進化的產物[5],這種傳導的速度較無髓鞘纖維快約50 倍,對于機體對內、外環境的變化能迅速作出反應具有重要的生物學意義[6]。(穩態與平衡觀、進化與適應觀)

4 教后反思

1)這節課通過比較生物電與非生物電,建立相關生命觀念,學生易理解、易內化。

2)進行“學科間的聯系”教學,有利于學生構建跨學科知識體系。對于“電”這一概念,生命科學中有“生物電”,化學中有“化學電源”,將二者加以聯系,有利于學生構建有關“電”的整體知識。

3)除“電”外,生物與非生物中還有很多共有的現象,例如,“有機物的燃燒”“通過透鏡成像”等。

4)生物學教師進行“學科間的聯系”教學,就要對原先學習過的其他學科基礎知識進行復習,同時向相關學科教師請教,提高自身其他學科的知識水平。