新疆烏恰縣加斯鉛鋅銅礦床地質特征及找礦標志

趙路通,馬忠美,楊衛立

(1.中色紫金地質勘查<北京>有限責任公司,北京100012;2.新疆鑫匯地質礦業有限責任公司,新疆烏魯木齊830000;3.紫金礦業集團股份有限公司礦產地質勘查院,福建廈門361000)

加斯鉛鋅銅礦床位于塔里木盆地西緣,本文通過對該礦床進行地質調查基礎上,結合其礦床地球物理和地球化學特征,對礦床成因進行了探討并總結了找礦標志,以期為區域上砂巖型銅鉛鋅礦床的勘查工作提供參考資料。

1 礦區地質特征

礦區在大地構造位置上位于塔里木盆地西緣,在地理上位于新疆烏恰縣烏魯恰克提鎮東約5km處(圖1),面積約26km2。

1.1 地層

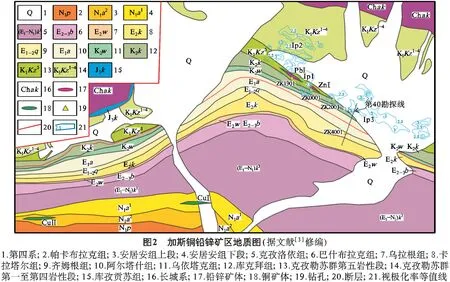

礦區主要出露的地層為:中元古界長城系(Chak)、上侏羅統庫孜貢蘇組(J3k)、下白堊統克孜勒蘇群(K1Kz)、上白堊統庫克拜組(K2k)、烏依塔克組(K2w)、古近系—新近系阿爾塔什組(E1a)、齊姆根組(E1-2q)、卡拉塔爾組(E2k)、烏拉根組(E2w)、巴什布拉克組(E2-3b)和克孜洛依組(E3-N1)k、中新統安居安組(N1a)、帕卡布拉克組(N1p),除Chak與J3k為斷層不整合接觸關系、K2w與E1a之間為平行不整合接觸關系外,各地層單元之間均為整合接觸關系(圖2)。其中,礦區鉛鋅礦體和銅礦體分別賦存于K1Kz和N1a中,賦礦巖性敘述如下:

下白堊統克孜勒蘇群第一至第四巖性段(K1Kz1-4):整體為一套辮狀河河道—河漫灘相灰—灰白、灰黃色含礫砂巖、石英砂巖、長石巖屑砂巖、紫紅色粉砂質泥巖、泥巖夾礫巖。

下白堊統克孜勒蘇群第五巖性段(K1Kz5):為一套辮狀河—三角洲相灰白色厚層狀礫巖、砂礫巖、含礫砂巖、砂巖夾少量泥巖,頂部為褐紅色泥巖與砂巖互層,可以分為4個亞段:K1Kz5-1、K1Kz5-2、K1Kz5-3、K1Kz5-4。其中K1Kz5-1和K1Kz5-3巖性為灰白色、灰褐色、褐黃色礫巖、砂礫巖、含礫砂巖、石英砂巖、巖屑石英砂巖夾紫紅—褐紅色泥巖,為主要的含礦巖性;K1Kz5-2巖性為紫紅色泥巖,延伸不穩定;K1Kz5-4巖性為紫紅色泥巖與砂巖互層。

中新統安居安組(N1a):依據其巖石組合特征可劃分出2個巖性段,下段(N1a1)為一套濱淺湖相灰綠色、褐紅色巖屑石英砂巖、細粒巖屑砂巖、泥質細砂巖、泥質粉砂巖夾灰褐色礫巖,為礦區主要的含銅層位;上段(N1a2)為一套淺—半深湖夾濱湖相褐紅色、灰綠色雜色巖屑砂巖、泥質粉砂巖、泥巖夾礫巖。

1.2 構造

礦區北部斷裂帶為逆沖推覆斷裂,斷層面北傾,宏觀呈向南突出的弧形展布,造成Chak與J3k、J3k與K1Kz1-4之間均為斷層接觸。中部阿克托斷裂為斷面北傾的逆沖推覆斷裂(阿克托斷裂),造成地層單元的重復與缺失(K2-E1)。局部見有以左行平移斷層,規模不大,僅造成了局部E1-2q層位的錯動,同時褶皺也比較發育,主要見于(E3-N1)k中,整體為一背斜和一向斜組合,東西延伸約1km。

2 礦床地質特征

根據礦區鉛鋅、銅礦(化)體分布地段,可分為北段Pb、Zn礦(化)體分布,西南段Cu礦(化)體分布區。

2.1 礦體特征

2.1.1 北段Pb、Zn礦(化)體特征

礦區北段鉛鋅礦化賦存于下白堊統克孜勒蘇群第5巖性段第3亞段(K1Kz5-3)灰白—灰黃色塊狀砂巖、砂礫巖層中,目前探槽控制Pb、Zn礦化體各1條(圖2),地表未圈出Pb、Zn礦體。其中Pb-Ⅰ礦化水平厚度6.20m、平均品位0.133%,推測長度332m。Zn-Ⅰ礦化體水平厚度2.53m、平均品位0.275%,推測長度166m。鉆孔圈定了4條Zn礦體,其中Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅰ-3號礦體近平行產出,屬于Ⅰ號鋅礦體群。Ⅱ號鋅礦體位于Ⅰ號鋅礦體西側19線。主要礦體特征如下:

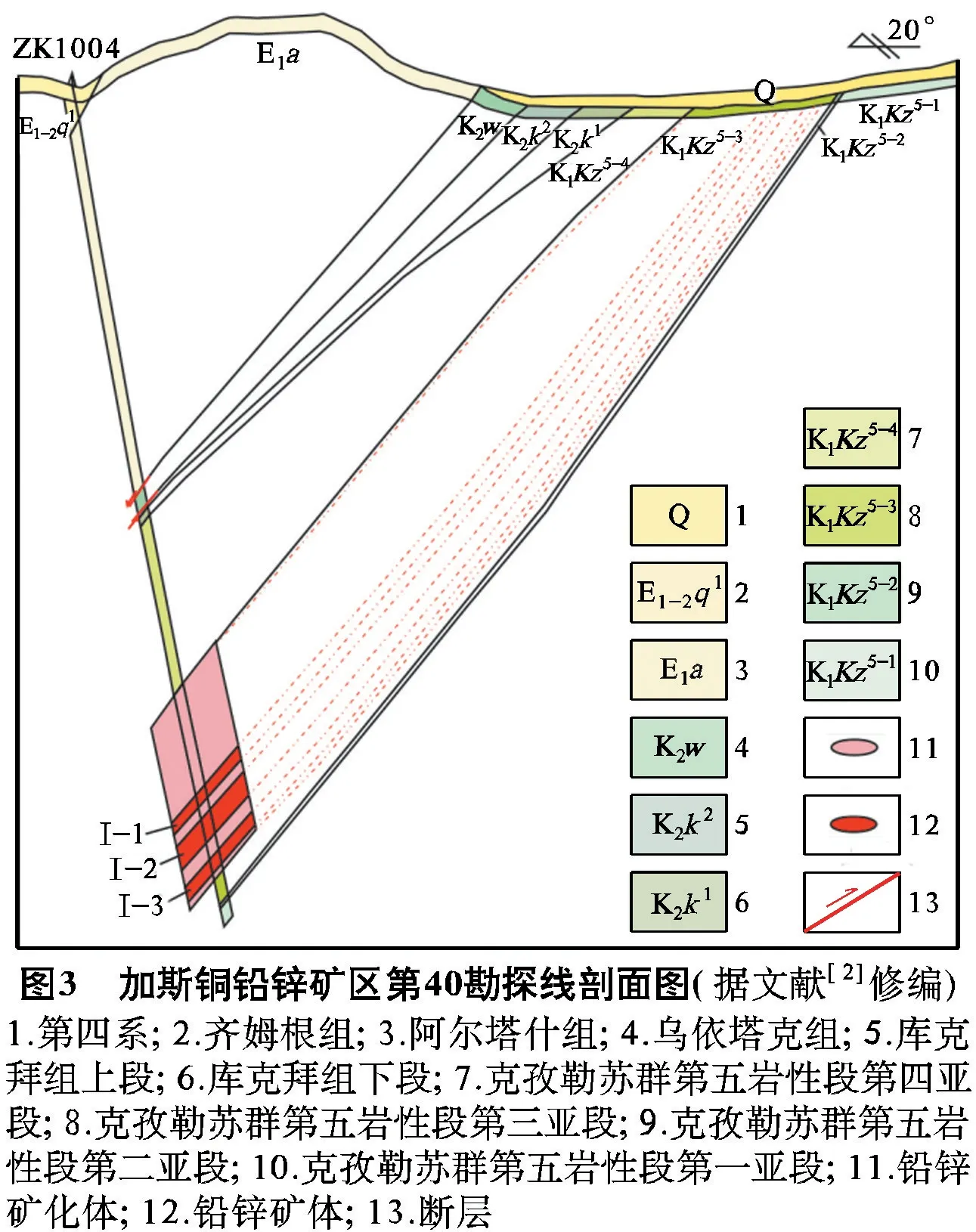

(1)Ⅰ號鋅礦體。Ⅰ號鋅礦體由Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅰ-3號三條呈近平行產出的板狀礦體組成(圖3),礦體產狀170°~255°∠45°~52°,淺部以鋅氧化物為主,深部以閃鋅礦為主。礦體品位沿走向變化小(1.59%~2.27%),沿傾向變化大(0.06%~3.93%)。厚度沿走向變化小(1.74~7.53m),傾向上變化較大,由淺到深有變厚趨勢。

①Ⅰ-1號鋅礦體:礦體長605m,寬582m(平面),平均厚5.11m,平均品位1.93%,Pb礦化品位0.16%~0.27%。

②Ⅰ-2號鋅礦體:礦體長100m,寬100m(平面),平均品位0.86%,Pb礦化品位0.11%~0.27%。

③Ⅰ-3號鋅礦體:礦體長度100m,寬100m(平面),平均品位1.53%,Pb礦化品位0.10%~0.44%。

(2)Ⅱ號鋅礦體。礦體產于下白堊統克孜勒蘇群第五巖性段第3亞段(K1Kz5-3)灰白、黃灰色塊狀礫巖、砂礫巖、含礫砂巖及砂巖中,上下部圍巖均為砂巖、泥巖,礦體走向上呈似脈狀產出,由淺到深有變富變厚趨勢。礦體產狀170°~255°∠45°~52°,總體呈北西西—南東東向展布。礦體長100m,平均厚3.99m,平均品位0.88%。地表鉛以氧化物為主,平均品位0.133%,鋅品位0.1%~0.2%,僅表現為礦化。

2.1.2 西南段Cu礦(化)體特征

(1)東側CuⅠ礦體特征。礦體地表東西向延伸長約225m,水平厚度1.90m,品位1.4%。礦體主要呈似層狀、透鏡狀產于賦存于中新統安居安組下段1亞段(N1a1-1)中部灰綠色厚層塊狀巖屑石英砂巖中,上下盤均為褐紅色粉砂質泥巖。礦體傾向160°~170°,傾角55°~65°,局部倒轉北傾。

(2)西側CuⅡ礦化體特征。CuⅡ礦化體地表東西向延伸長約405m,水平厚度0.86m,品位0.26%。銅礦化體呈似層狀產于賦存于中新統安居安組上段(N1a2)褐紅色、灰綠色雜色泥巖夾礫巖、砂巖層中,上下盤均為褐紅色粉砂質泥巖。礦體傾向160°~170°,傾角55°~70°,局部倒轉北傾。

銅礦化主要表現為浸染狀孔雀石化,局部可見團塊狀輝銅礦,銅礦化與植物碎片的含量呈正相關性,圍巖蝕變較弱。

2.2 礦石特征

2.2.1 礦石礦物組合

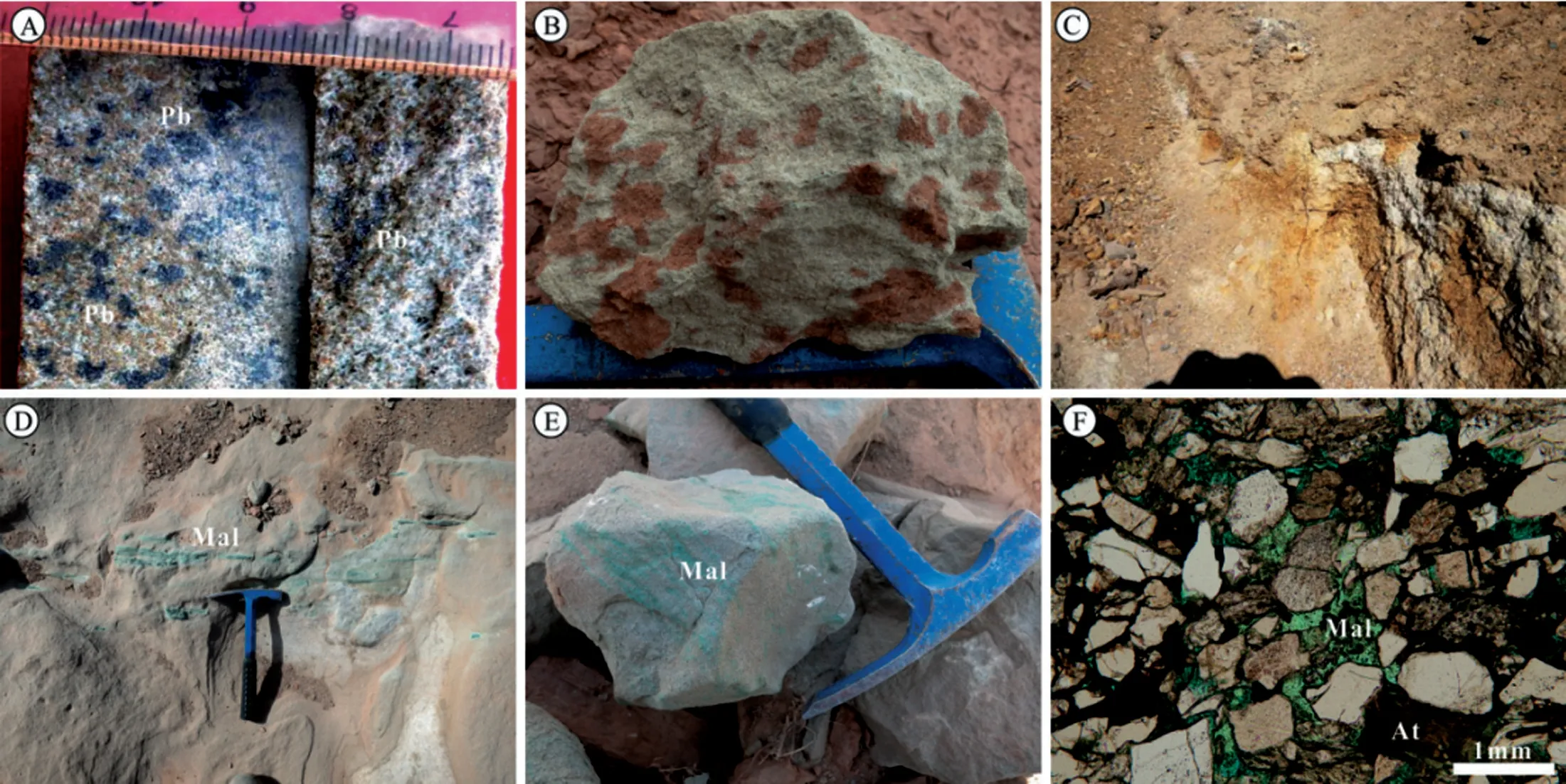

礦區淺部以菱鋅礦、水鋅礦、鉛礬、孔雀石、氯銅礦、黃鉀鐵礬、褐鐵礦等氧化性礦物為主。深部方鉛礦(圖4A)、輝銅礦、閃鋅礦等金屬硫化物逐漸增多,并可見少量黃銅礦、斑銅礦、白鐵礦、黃鐵礦等。礦石脈石礦物主要為白云石、方解石、石英、長石、天青石、石膏等。

2.2.2 礦石結構構造

氧化礦石:常見結構有晶粒結構、纖維狀結構。構造有土狀、粉末狀構造等。

原生礦石:以粒狀結晶結構為主,少數為膠狀結構、結核狀、圓球狀結構。構造有浸染狀、層紋狀和條帶狀。

2.3 圍巖蝕變

礦床圍巖蝕變主要表現為黃鉀鐵礬化(圖4B)、碳酸鹽化(褪色化,圖4C)、石膏化、天青石化和黃鐵礦化,整體屬低溫蝕變。

碳酸鹽化褪色化主要發育在K1Kz砂礫巖層的頂部附近,發育范圍較大,可超出鉛鋅礦化帶幾十米范圍,除一些泥質細砂巖外,礫巖、含礫砂巖、砂巖等滲透率較高的巖石全部褪色,往下褪色蝕變逐漸減弱,由面狀褪色變為灰白—紫色交錯互層狀,并且隨著層位的下移,紫色層的數量、厚度逐漸增多,整體呈現出線狀褪色。

黃鐵礦化見于礦石中,尤其中富礦體中含量相對多,主要呈細粒狀分布于礦石內,在閃鋅礦、方鉛礦旁側出現。褐鐵礦化、黃鉀鐵釩化主要發生在地表、淺部的礦化層之中,反映礦石中硫化物含量的高低,主要呈粉末狀、團裝狀、不均勻狀分布于礦化層之中,目前距離地表標高約200m以上均較為強烈,蝕變強烈地段鉛鋅品位也相對較高。

銅礦化蝕變范圍相對較小,與礦化基本一致,局限于礦體附近或礦石中(圖4D、4E)。

圖4 加斯鉛鋅銅礦區鉛鋅礦化蝕變特征

3 礦區地球化學特征

3.1 溝系次生暈元素特征

1∶2.5萬溝系次生暈測量顯示礦區Pb、Ag、As、Sb等為區域性豐度值相對富集元素,其濃度克拉克值(KK)分別為2.49、1.82、5.29、4.31。Cu和Zn為本區區域性豐度值相對貧化元素,其濃度克拉克值(KK)分別為0.68和0.76。Pb的變異系數值(Cv)為1.44,屬分異性元素,Cu和Ag的變異系數值(Cv)分別為3.02和2.01,屬強分異性元素,Zn、AS和Ab的變異系數值(Cv)分別為0.51、0.43和0.48,屬均勻分布型元素。Cu和Pb元素為該區主成礦元素,Ag和Zn為該區成礦伴生元素,As和Sb為該區熱液活動特征指示元素。

3.2 綜合異常特征

根據異常元素組合特征及所處地質背景,礦區異常元素組合主要分為兩類,一類為多金屬元素Pb-Zn-Ag-(Cu)組合,形成綜合異常呈北西南東向帶狀延展,分布于測區北東部,反映出以多金屬Pb、Zn、Ag為主的礦化類型。另一類為Cu-Ag元素組合,綜合異常呈東西向并向南轉帶狀延展,分布在測區西南部,與Cu賦礦層位走向一致,反映出以Cu、Ag為主的礦化類型。

4 礦區地球物理特征

4.1 物性參數特征

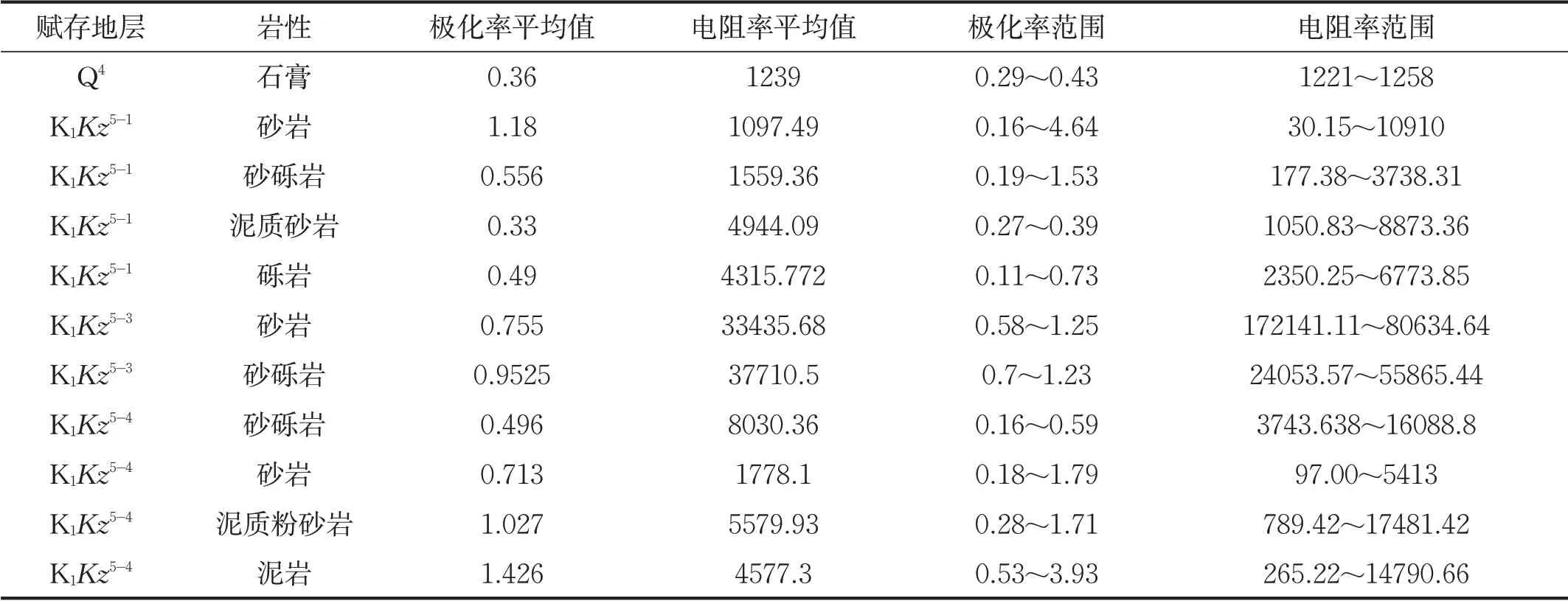

根據對礦區北段鉛鋅礦,下白堊統克孜勒蘇群第5巖性段3亞段(K1Kz5-3)的灰白—灰黃色塊狀砂巖、砂礫巖層(該層為北段鉛鋅礦的主要賦礦地層)及(K1Kz5)的其它巖性段地層物性標本測定結果顯示,除少數標本顯示高極化率,其它均為低極化率范疇(表1),但礦區電阻率具有變化范圍較大的特征。

表1 加斯鉛鋅礦區物性參數統計表

4.2 激電異常特征

礦區ηs值在0.1%~8.0%范圍內變化,ηs高值異常展布與地層走向一致,推測激電異常為金屬硫化物富集體所引起。礦區ρs值變化范圍3~807Ωm,平均值為82Ωm,大于200Ωm的異常位于礦區邊緣,未封閉,異常呈帶狀展布,與測線方向(NE110°東南向)近似正交,異常等值線梯度沿測線方向(NE20°北東向)變化平穩。

在激電中梯剖面上,視極化率ηs值一般在1.5%~3.0%之間變化,最高4.9%。礦極化率明顯呈西低、東高的特征,各異常特征見表2。

表2 加斯鉛鋅銅礦礦區激異常特征匯總表

礦區共圈定IP1、IP2、IP3等3個異常(圖2),其中IP1異常與礦區北部的Zn礦化體套合程度較好,IP3異常與IP1異常呈北西向帶狀分布,其延伸方向與礦化帶基本一致,推測異常由地下金屬硫化物富集體引起。

5 礦床成因及找礦標志

5.1 礦床成因

加斯礦區鉛鋅礦(化)體和銅礦(化)體分別產于下白堊統克孜勒蘇組第五巖性段(K1Kz5)褪色砂巖、砂礫巖和含礫砂巖中以及中新統安居安組(N1a)中,層控性明顯。圍巖蝕變以砂巖碳酸鹽化(褪色化)為主,礦體是褪色砂巖的一部分。鉛鋅礦石礦物組合以菱鋅礦和閃鋅礦為主,可見少量白鐵礦、黃鐵礦等金屬硫化物,銅礦石礦物組合以孔雀石為主,可見少量輝銅礦等金屬硫化物,礦物結構以呈現交代或開放空間充填的晶粒結構為主,并可見礦物間穿插、包裹現象,表現出后生低溫熱液成礦作用特點。礦區鉛鋅礦化特征和銅礦化特征分別于區域上烏拉根式鉛鋅礦[3]和花園式銅礦[4]成礦特征一致,礦體成因是與盆地鹵水成礦作用有關的砂巖型礦床[5]。

5.2 找礦標志

(1)賦礦層位標志:下白堊統克孜勒蘇群第五巖性段灰白色礫巖、砂礫巖層為礦區鉛鋅礦化賦存層位,中新統安居安組灰綠色厚層塊狀巖屑石英砂巖中為礦區銅礦化賦存層位,礦床具明顯的層控特征。

(2)褪色蝕變標志:礦區含礦砂巖、砂礫巖層位蝕變褪色明顯,鉛(鋅)和銅礦(化)體產于褪色的砂礫巖石中。

(3)圍巖蝕變標志:圍巖蝕變主要為天青石化、黃鐵礦化、黃鉀鐵礬化等。

(4)化探異常標志:以Pb-Zn-Ag-(Cu)和Cu-Ag為元素組合的綜合異常濃集中心分別是尋找Pb、Zn以及Cu礦體賦存地段的有利地球化學特征。

6 結論

加斯銅鉛鋅礦床為與盆地鹵水成礦作用有關的砂巖型銅鉛鋅礦床,下白堊統克孜勒蘇群及安居安組中廣泛發育的砂巖、砂礫巖褪色蝕變及發育的含銅鉛鋅金屬礦物為礦區宏觀的找礦標志,以Pb-Zn-Ag-(Cu)和Cu-Ag為元素組合的地球化學異常及地球物理中激電高極化率異常區為礦區尋找礦化有利地段的微觀標志。