“天地一體化”技術在安徽輸變電工程環水保監管核查中可靠性分析

姚為方,華雪瑩,李雷娟,宋盼盼,劉新

(1.國網安徽省電力有限公司電力科學研究院,安徽 合肥 230601;2.紫光軟件系統有限公司,北京 100084)

關鍵字 天地一體化;衛星遙感;無人機;環保水保

0 引言

輸變電工程屬于典型的線型工程,工程建設空間距離長,沿線地形地貌復雜,對地表擾動點位多,環保水保問題易發,社會關注度高(張祥琴和王玲,2017)。而傳統環水保監管手段存在越來越多的局限性,急需引入一種新的監管手段來加強輸變電環水保監管工作(王婷,2020)。

在國家推行“放管服”的大背景下,生態環境部及水利部加強了重點工程環水保全過程監控。生態環境部印發了《全國生態保護“十三五”規劃綱要》,要求建立“天地一體化”的生態監測體系;2015—2016年,水利部提出利用衛星遙感等新技術進行生產建設項目水土保持監管的“天地一體化”監管思路,即利用衛星遙感大范圍覆蓋、獲取資料速度快的特點,對生產建設項目進行普查,在普查結果分析基礎上有目的的組織重點項目的核查工作(李智廣和王敬貴,2016;曾麥脈等,2016)。同時,水利部在全國38個縣開展了以“天地一體化”技術為支撐的生產建設項目監管示范工作,形成“天地一體化”監管首批示范成果;隨即又在珠江流域選擇30個部管項目作為“天地一體化”監管推廣應用試點(趙俊俠等,2019)。2019年,水利部印發了《生產建設項目水土保持“天地一體化”監管體系規定(征求意見稿)》和《國家水土保持監管規劃》(2018—2020年),要求以衛星遙感解譯、無人機、現場核查、移動數據采集等方式,部署“天地一體化”監管體系,對生產建設項目造成的水土流失實行全覆蓋監管。

皖南山區是安徽省乃至全國地質災害最嚴重的地區之一,是崩塌、滑坡、泥石流等地質災害的高發區,多年平均降雨量達到1200~2200 mm。由于皖南山區的地形地貌以及氣候特點,在輸變電建設過程中,極易發生水土流失問題,利用“天地一體化”技術開展安徽輸變電工程環水保監管勢在必行。本研究基于皖南山區的特殊地理環境,以某輸變電工程為依托,研究“天地一體化”技術環水保監管的可行性,以期為將來的皖南山區輸變電工程建設期環保水保標準的修訂和天地一體化技術體系推廣應用提供一定的理論支持。

1 “天地一體化”技術體系

“天地一體化”技術體系即利用衛星遙感技術、無人機遙感技術及現場核查相結合的環水保監控體系。本文結合衛星遙感、無人機及現場核查優勢進行“天地一體化”環水保監控核查研究,具體包括衛星遙感普查、無人機詳查和現場核查。首先利用衛星遙感對輸變電工程線路進行全線普查,定位線路中環水保問題區域,解譯環水保問題;在衛星遙感環水保普查基礎上,通過無人機對重點區域詳查,包括輸變電工程線路途經的生態敏感區、山地丘陵區以及經遙感核查環境保護及水土保持問題嚴重的區域;最后通過派遣專業環水保人員到現場核驗抽查發現的環水保問題是否整改完成。“天地一體化”技術優勢如下:(1)探測范圍大、獲取資料速度快、獲取信息多;(2)重復觀測性強;(3)不受地形區域限制;(4)能識別山丘區擋土墻、排水溝等工程措施以及臨時攔擋等臨時措施;(5)可抽查表土剝離、較為隱蔽的溜坡、水土流失風險等環水保問題。

1.1 衛星遙感普查

衛星遙感在“天地一體化”技術體系中負責天基部分,主要用于輸變電工程全過程、全區域環水保信息普查工作(陳樹華和吳國峰,2017)。衛星普查內容包括:建設階段塔基區施工擾動情況、溜坡溜渣情況、線路及站址橫移距離統計、線路穿越環境敏感區情況等信息,驗收階段擾動恢復情況、房屋拆遷完成情況及拆遷后跡地恢復情況等信息(蔡建楠等,2018)。并結合工程環評報告、水保方案對施工擾動的合規性、是否涉及重大變更情況等進行分析,判斷工程可能涉及的環水保問題。“高分”系列衛星是近年來我國中長期研究重點支持的16個重大專項之一。高分一號衛星(GF-1)于2013年4月成功發射,開啟了我國高分辨率數據獲取以及應用的先河,它包括全色片和多光譜影像,其中,全色片空間分辨率為2 m,多光譜空間分辨率為8 m(白照廣,2013)。2018年4月,我國成功發射高分一號的02、03、04號三顆衛星,構成我國首個民用高分辨率光學業務星座,性能比01號星有了很大的提升。高分二號衛星(GF-2)于2014年8月成功發射,標志著我國遙感事業進入了一個新的“里程碑”,是我國自主研制的首顆空間分辨優于1 m的民用光學遙感衛星,其全色片空間分辨率可達0.81 m,多光譜分辨率可達3.24 m(潘騰等,2015)。在國內輸變電工程環水保監管方面,目前主要以國產高分辨率衛星GF-1系列、GF-2為主。

1.2 無人機詳查

無人機在“天地一體化”技術體系中擔任空基部分角色,根據衛星遙感普查階段發現的環水保問題選取重點區域進行無人機詳查工作。無人機詳查內容包括:施工階段采集塔基施工區環水保措施落實情況、施工道路擾動情況、站區內的邊坡、站外排水管線等擾動頻繁或潛在水土流失隱患較大的區域信息等(楊曉娟等,2020),驗收階段擾動恢復情況、植被覆蓋情況等信息(楊玲等,2020)。同時對遙感普查階段發現的疑似環水保問題進行核實,重點結合工程環評報告、水保方案對環水保措施落實、已發現問題整改情況進行分析(楊力華等,2020)。

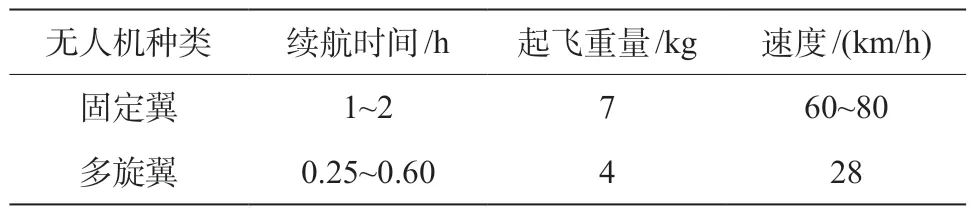

在輸變電工程環水保監管工作中,以固定翼無人機和多旋翼無人機為主,參數如表1。

表1 固定翼和多旋翼無人機基本參數

1.3 現場核查

現場核查在“天地一體化”技術體系中負責地基部分,同樣是環水保監管工作不可或缺的部分。在前兩步基礎上,派遣專業人員對環水保存在問題較為嚴重的區域進行人工現場核驗抽查,主要負責采集并記錄工程建設期的環水保信息,核實衛星遙感普查與無人機詳查發現的環水保問題。

2 數據處理

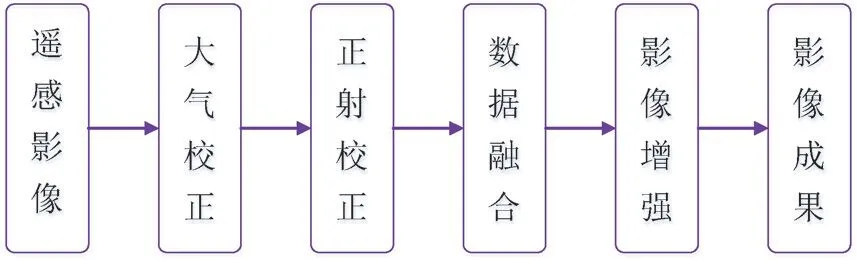

衛星因為天氣、傳感器、地形等因素的影響,得到的影像存在著傳感器誤差、幾何畸變和坐標誤差等一些問題(趙英時,2003)。因此,需要對獲取得到的遙感柵格數據進行預處理,以提高衛星遙感技術對環保水保監測的精度。遙感影像技術處理包括大氣校正、正射校正、數據融合、影像增強等方式(李國和等,2021),其處理流程如圖1所示。

圖1 影像技術處理流程

由于輸變電工程塔基數量眾多,需要遙感解譯的環水保地物種類較多,在自動解譯效率高的基礎上,結合人機交互解譯準確度高的優勢,采用自動解譯+人機交互解譯相結合的方式進行解譯,再結合GIS幾何計算,可以準確獲取擾動面積與施工道路長寬。

3 應用分析

本文以安徽省某輸變電工程為依托,將“天地一體化”技術應用于輸變電工程環水保監管核查。以塔基施工擾動、塔基溜坡溜渣、施工道路擾動及環水保措施為監管對象,進行詳細分析,研究“天地一體化”技術方法在輸變電工程環水保監控核查中的可靠性。

3.1 塔基施工擾動分析

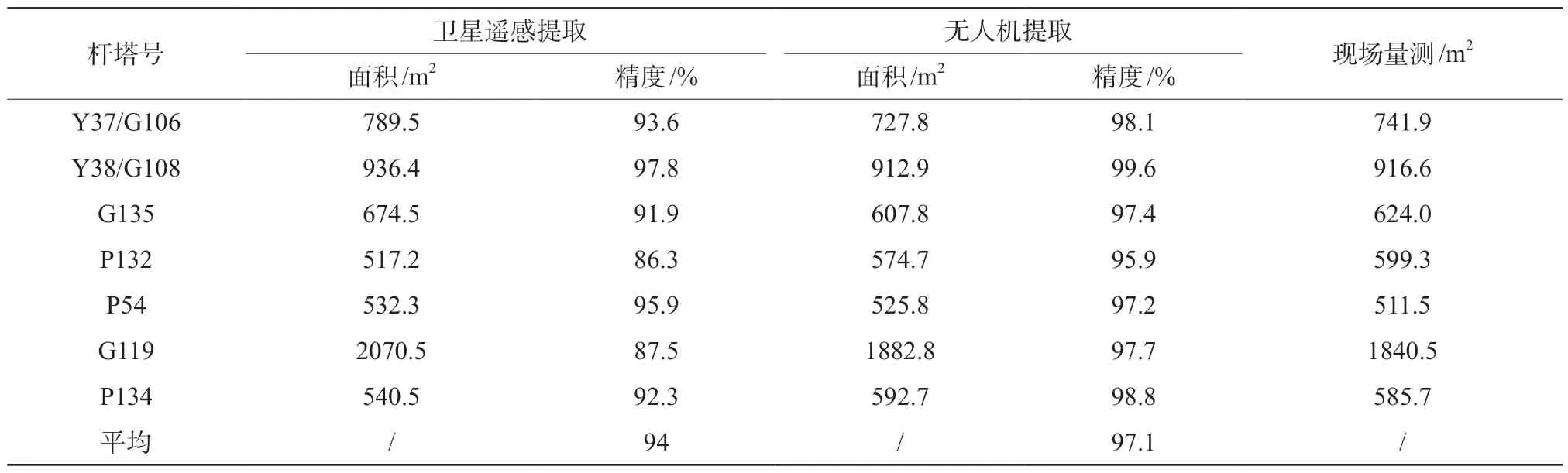

塔基是輸變電工程建設的基礎單位,其擾動范圍是否超出已批復的水土流失防治責任范圍嚴重影響著工程的順利施工。因此,在輸變電工程建設過程中對塔基施工擾動面積進行及時監管,保障環保水保順利驗收具有重要意義。以某山丘區塔基為例,通過衛星遙感普查和無人機詳查,并現場測量,結果如圖2、表2所示。。

表2 塔基擾動面積評價結果

圖2 塔基施工擾動識別結果

目前衛星遙感監測手段主要應用于特高壓輸變電線路,如洪倩等(2019)針對特高壓線路,利用高分二號衛星遙感影像,進行塔基施工擾動面積提取,提取精度可以達到88%以上;吳凱等(2018)針對特高壓線路,提取衛星遙感影像塔基施工擾動面積,擾動區提取率為65.2%,提取精度同樣可以達到88%以上。本文將天地一體化技術應用于超高壓輸變電工程,在拓展衛星遙感在輸變電工程的應用范圍的同時,對環水保信息獲取的準確度與時效性進行分析研判。

針對該輸變電工程不同桿塔,以現場量測面積為基準,對衛星遙感與無人機解譯得到的擾動面積進行精度評估。根據統計結果,衛星遙感解譯的擾動結果精度與無人機提取結果精度相當,衛星遙感解譯平均精度為94%,達到85%以上,無人機解譯精度為97.1%,達到95%以上。由于分辨率差異,無人機提取結果更接近實際情況。個別塔基的衛星遙感提取結果誤差偏大,主要原因在于塔基周邊茂密植被的遮擋(孫娜等,2017),使得施工區邊界不明晰,但誤差范圍仍控制在15%以內。綜上,基于衛星遙感進行塔基施工擾動面積提取,精度可以滿足監管工作要求。

3.2 施工道路分析

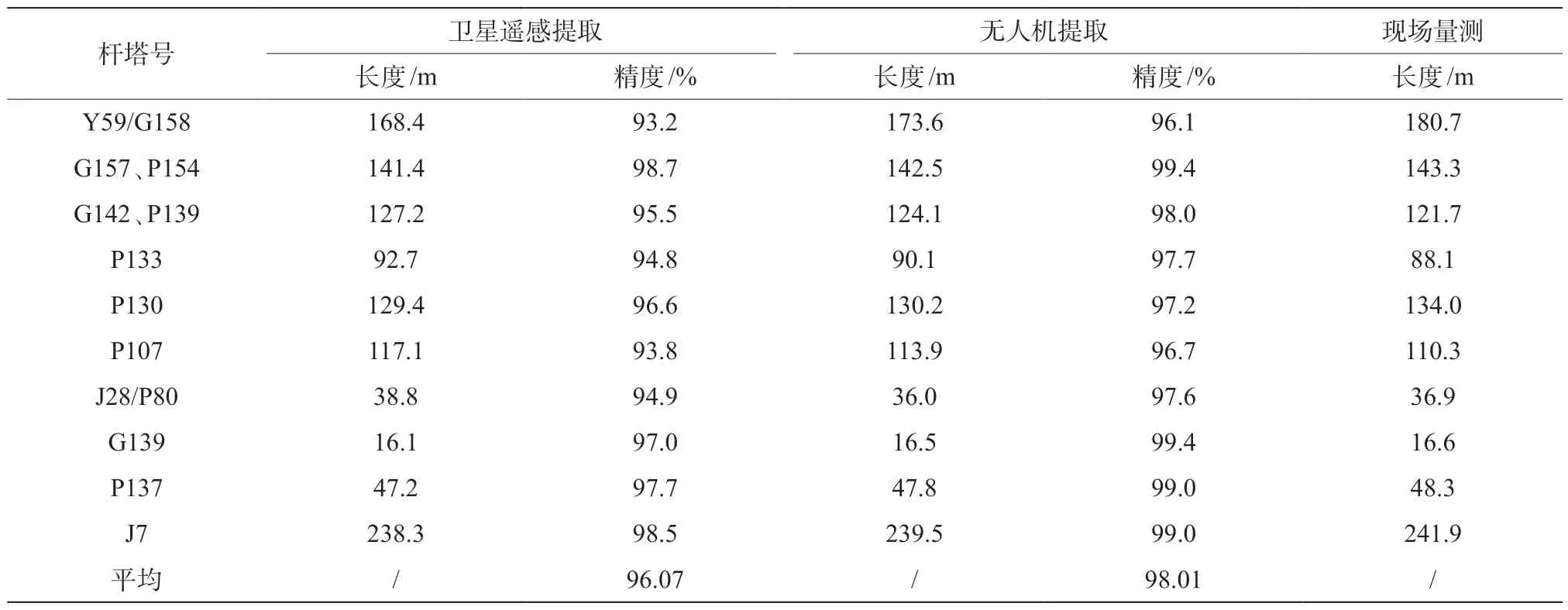

塔基修建過程中,不可避免地需要修建施工道路,山丘區施工道路的修建,往往容易造成現狀植被的破壞,產生水土流失,水土保持方案對施工道路的長度和寬度有限定要求,因此,有必要對施工道路進行監管(胡玉杰和屈創,2019)。本研究通過衛星遙感和無人機遙測技術對某塔基施工道路進行初步測量后,通過人工現場量測進行復核(圖3)。

圖3 施工道路解譯

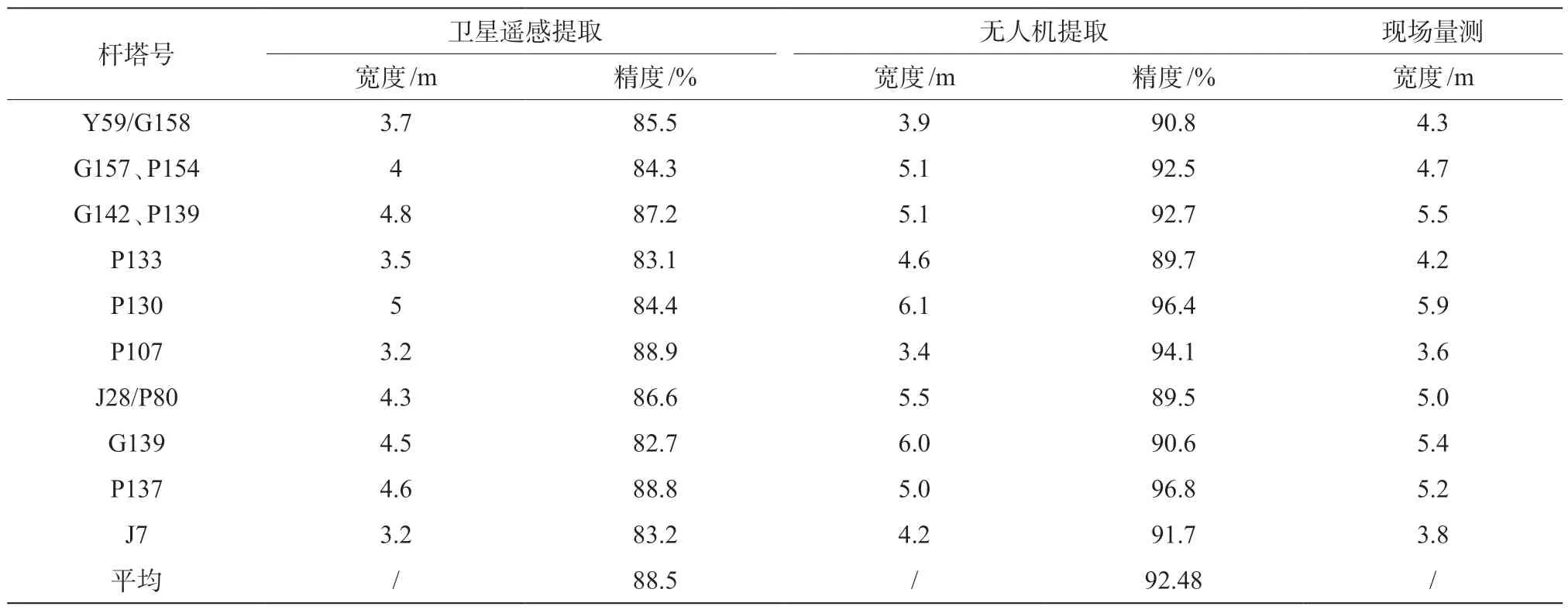

當前,針對輸變電工程施工中新增施工道路,利用衛星遙感影像,提取施工道路,對于較寬道路,提取效果理想,而較窄道路,提取效果不理想(陳岳和宋盼盼,2019;王天宇等;2020)。本研究利用天地一體化技術進行輸變電工程塔基施工道路環水保信息監管,針對較窄道路,可通過無人機詳查獲取環水保信息。根據衛星遙感、無人機、現場量測的施工道路長寬統計結果,衛星遙感解譯的結果精度與無人機提取結果精度相當,衛星遙感長度提取平均精度為96.07%,寬度提取平均精度為88.5%;無人機長度提取平均精度為98.01%,寬度提取平均精度為92.48%(表3,表4)。可以看出,由于分辨率差異,無人機提取結果更接近實際情況。由于植被遮擋、邊界分辨率等因素,衛星遙感提取的道路寬度整體偏小,但誤差范圍在20%以內。綜上,基于衛星遙感進行施工道路長度、寬度提取,精度可以滿足監管工作要求。

表3 臨時施工道路長度提取結果精度對比表

表4 臨時施工道路寬度提取結果精度對比表

3.3 溜坡溜渣分析

位于山丘區的塔基在施工過程中若水保措施采取不及時或不到位,易造成溜坡溜渣,引發水土流失,影響當地生態環境(任婧宇等,2020)。對已經出現的重大溜坡溜渣應當予以特別關注,督促整改,以免擾動加劇。本研究利用遙感影像對塔基施工區域進行監控,結合谷歌三維地形圖,發現某塔基施工擾動向低地勢區延伸外擴,疑似溜坡溜渣。然后利用無人機詳查與現場核查,發現該延伸外擴擾動區表面散亂堆放碎石碎渣,邊緣處呈不規則形狀,確認了該處溜坡(圖4)。綜上,通過衛星遙感可以及時發現疑似溜坡溜渣問題,再經過無人機影像加以確認,可提前發現確已發生的溜坡溜渣情況,及時治理整改,以保證工程整體最終順利通過水保驗收。

圖4 溜坡溜渣解譯

3.4 環水保措施分析

山丘區塔基在施工建設期易發生水土流失,因此,是無人機詳查重點區域。為避免可能存在的水土流失風險,對于施工過程中產生的碎石碎渣在運出場外以前需進行合理歸置,在具有一定坡度的地區需設置擋土墻。由于工程體量及分辨率差異,上述工程措施在衛星遙感影像中不容易被辨識,而通過無人機航攝可以準確識別出擋土墻、排水溝、臨時攔擋等環水保措施,以及在驗收前施工擾動區土地平整、植被恢復情況核查等(肖武等,2017)。針對無人機核查的環水保措施,人工進行抽查驗證。以某塔基擋土墻為例進行說明,如圖5所示,該塔基位于山丘區,通過無人機航攝發現塔基周邊已設置了擋土墻,并人工現場核查證實了該結果。

圖5 擋土墻解譯

綜上所述,將“天地一體化”技術應用輸變電工程環水保監管,可有效獲取塔基施工擾動、施工道路、溜坡溜渣情況、環水保措施等信息,有效減少現場人工檢查的人員車輛投入,有效預防并及早解決環境破壞和水土流失情況,節約應急處置人力物力;同時造福工程沿線居民,具有較好的生態、社會、經濟效益。

4 結語

本文基于衛星遙感、無人機及現場核查技術優勢,研究“天地一體化”技術體系在安徽輸變電工程環水保核查中的可靠性。應用分析結果表明,通過“天地一體化”進行遠程環水保監管,在打破了傳統監管方式的同時,可以確保獲取相關信息的高效性和準確性,實現現場問題及時發現、不留死角,過程管控有據有依,有效減少施工現場環境事件和水土流失情況,實現參建單位現場工作減負,進一步提升環水保管理水平。