生態(tài)補償制度地方立法實踐研究

——以蘇州市為例

夏夢茹 崔云霞 徐 璐 朱永青 李偉迪 曹煒琦

(南京師范大學環(huán)境學院,江蘇 南京 210023)

經(jīng)濟和市場手段被用于防止環(huán)境破壞和促進生態(tài)保護已有很長時間[1-3]。生態(tài)補償作為一種經(jīng)濟手段,由最開始用于抑制負的環(huán)境外部性(環(huán)境破壞)逐漸發(fā)展到了用于激勵正的環(huán)境外部性(生態(tài)保護)[4-5],包括生態(tài)服務(wù)付費、環(huán)境服務(wù)付費等形式[6]。發(fā)達國家已制定了一系列生態(tài)補償制度,如歐盟的生態(tài)標簽制度、哥斯達黎加的碳匯量認證及碳匯交易制度等。我國也嘗試了一些生態(tài)補償制度,如流域上下游生態(tài)補償制度、排污權(quán)交易制度、碳排放交易制度等。2014年我國修訂的《環(huán)境保護法》第31條明確規(guī)定了生態(tài)補償制度,但后續(xù)進展不大[7]。然而,完善我國生態(tài)補償制度體系、促進生態(tài)補償制度法制化,對于我國生態(tài)環(huán)境的改善具有重要意義。

黨的十九大報告指出,生態(tài)文明建設(shè)是關(guān)系中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計,需用最嚴格制度、最嚴密法治保護生態(tài)環(huán)境。生態(tài)補償制度作為生態(tài)文明建設(shè)的重要制度保障,被視為是保護生態(tài)環(huán)境、平衡上下游利益、貫徹《全國主體功能區(qū)規(guī)劃》的政策工具[8]。雖然全國各地都在有序推進生態(tài)補償制度建設(shè),也取得了一些階段性的成果,但尚未上升到地方立法的高度,全國更無統(tǒng)一的具體立法。因此,加強生態(tài)補償制度的地方立法研究,既是地方生態(tài)補償實踐的迫切需要[9],也是為國家統(tǒng)一立法探路。目前,僅有蘇州市與無錫市將生態(tài)補償制度進行了立法,其中蘇州市早在2014年就出臺了《蘇州市生態(tài)補償條例》,已實施多年,而《無錫市生態(tài)補償條例》出臺于2019年,還不是很成熟。本研究系統(tǒng)總結(jié)了國家層面和地方層面的生態(tài)補償立法實踐,梳理了蘇州市生態(tài)補償制度地方立法工作開展歷程、實施效果與存在的問題,以期為我國生態(tài)補償制度統(tǒng)一立法提供參考。

1 我國生態(tài)補償制度立法現(xiàn)狀

1.1 國家層面

2005年,國務(wù)院在《關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》中首次提出“加快建立生態(tài)補償機制”,體現(xiàn)了生態(tài)補償制度在國家方針政策中的重要地位,之后全國各地也陸續(xù)出臺了建設(shè)生態(tài)補償制度的相關(guān)政策。

2014年修訂的《環(huán)境保護法》中第31條規(guī)定“國家建立、健全生態(tài)補償制度”,首次將生態(tài)補償制度確立為國家生態(tài)環(huán)境保護的一項基本制度,隨后國務(wù)院于2016年出臺了《關(guān)于健全生態(tài)保護補償機制的意見》(國辦發(fā)〔2016〕31號),要求推進生態(tài)補償制度化和法制化,以調(diào)動全社會參與生態(tài)環(huán)境保護的積極性,促進生態(tài)文明建設(shè)更進一步。目前,國家層面已基本形成以國務(wù)院《關(guān)于健全生態(tài)保護補償機制的意見》為綱,《中央對地方重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》和《關(guān)于加快建立流域上下游橫向生態(tài)補償機制的指導意見》橫縱結(jié)合的制度體系。這可以說是我國目前的生態(tài)補償制度頂層設(shè)計的總體框架[10]。

為推動生態(tài)補償制度市場化、多元化發(fā)展,2018年國家發(fā)展和改革委員會、財政部、自然資源部等九部門聯(lián)合印發(fā)了《建立市場化、多元化生態(tài)保護補償機制行動計劃》(發(fā)改西部〔2018〕1960號),提出了健全資源開發(fā)補償、優(yōu)化排污權(quán)配置、完善水權(quán)配置、健全碳排放權(quán)抵消機制、發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)等措施。這對于我國生態(tài)補償制度形成以政府為主導,企業(yè)和社會踴躍參與的新局面具有重要的推動作用。

2019年11月國家發(fā)展和改革委員會又發(fā)布了《生態(tài)綜合補償試點方案》,工作目標為“到2022年,生態(tài)綜合補償試點工作取得階段性進展,資金使用效益有效提升,生態(tài)保護地區(qū)造血能力得到增強,生態(tài)保護者的主動參與度明顯提升,與地方經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的生態(tài)保護補償制度基本建立。”至此,生態(tài)補償工作已由最開始的單一類別補償試點發(fā)展到生態(tài)綜合補償試點。

雖然2014年修訂的《環(huán)境保護法》將生態(tài)補償制度確立為了我國生態(tài)環(huán)境保護的一項基本制度,但由于生態(tài)補償尚無具體立法出臺,因此我國立法體系中關(guān)于生態(tài)補償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定還只是散見于一些單行法中,如《水污染防治法》第8條有規(guī)定“國家通過財政轉(zhuǎn)移支付等方式,建立健全對位于飲用水水源保護區(qū)區(qū)域和江河、湖泊、水庫上游地區(qū)的水環(huán)境生態(tài)保護補償機制”,《野生動物保護法》第19條有規(guī)定“因保護本法規(guī)定保護的野生動物,造成人員傷亡、農(nóng)作物或者其他財產(chǎn)損失的,由當?shù)厝嗣裾o予補償”,等等。

從國家層面的生態(tài)補償制度立法現(xiàn)狀可以看出,由于每個單行法只涉及某一個或某一類生態(tài)要素的生態(tài)補償問題,因此國家層面還缺乏對生態(tài)補償?shù)慕y(tǒng)一性規(guī)定,這容易造成不同行政部門間的利益沖突,同時也很難在時間上有較好的延續(xù)性,難以確保受償者的權(quán)利兌現(xiàn)、補償者的義務(wù)履行[11]。

1.2 地方層面

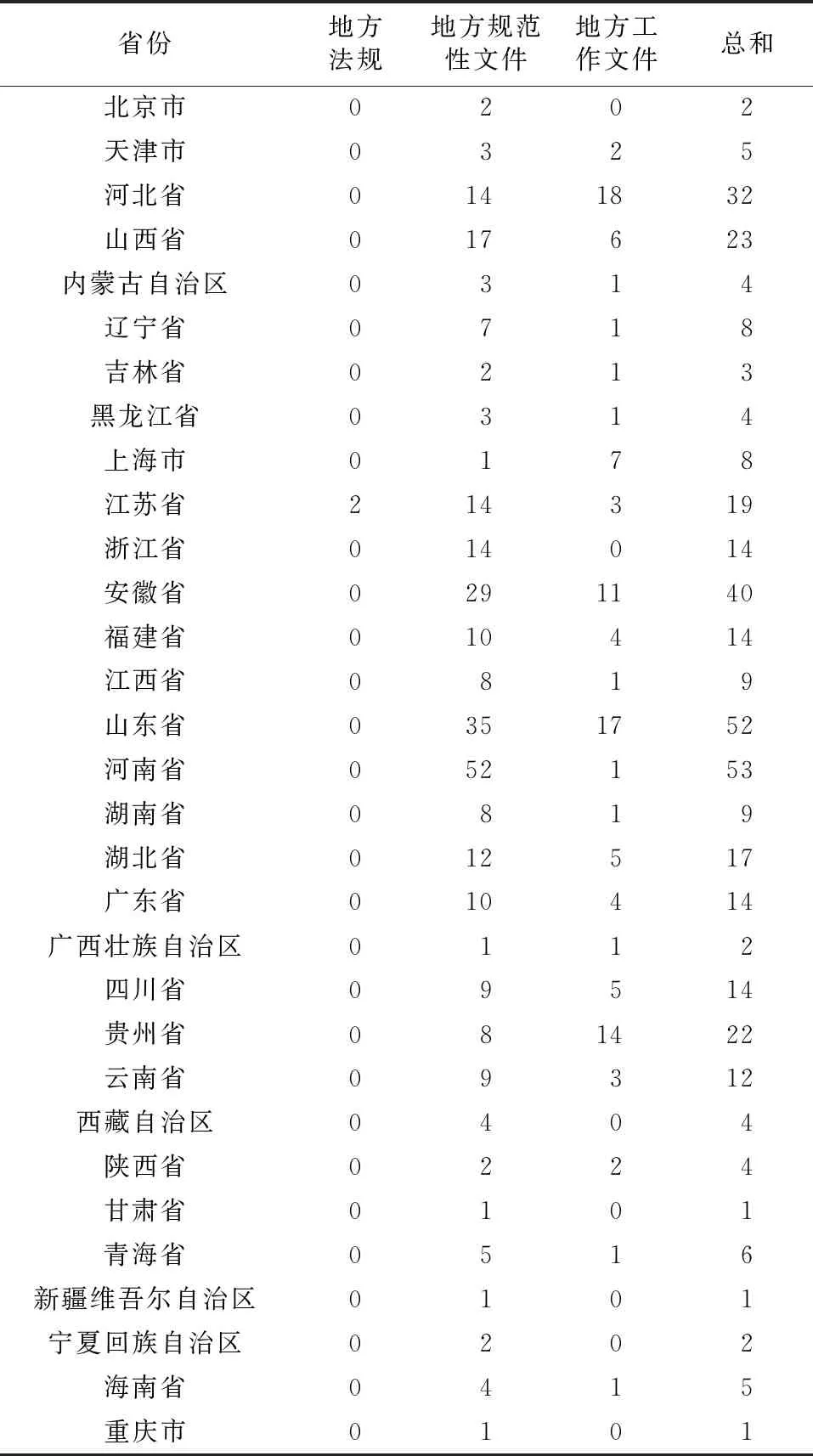

通過在北大法寶法律數(shù)據(jù)庫檢索“生態(tài)補償”和“生態(tài)保護補償”,共檢索到全國31個省份的生態(tài)補償制度相關(guān)地方法規(guī)、文件404部(見表1),其中地方法規(guī)2部、地方規(guī)范性文件291部、地方工作文件111部。由此可見,我國大部分地區(qū)都針對生態(tài)補償制度立法工作開展了探索,但僅有江蘇省出臺了兩部地方法規(guī),也就是《蘇州市生態(tài)補償條例》和《無錫市生態(tài)補償條例》。

表1 生態(tài)補償制度相關(guān)地方立法統(tǒng)計Table 1 Local legislation statistics of ecological compensation

2 蘇州市有關(guān)生態(tài)補償制度的政策法規(guī)文件梳理

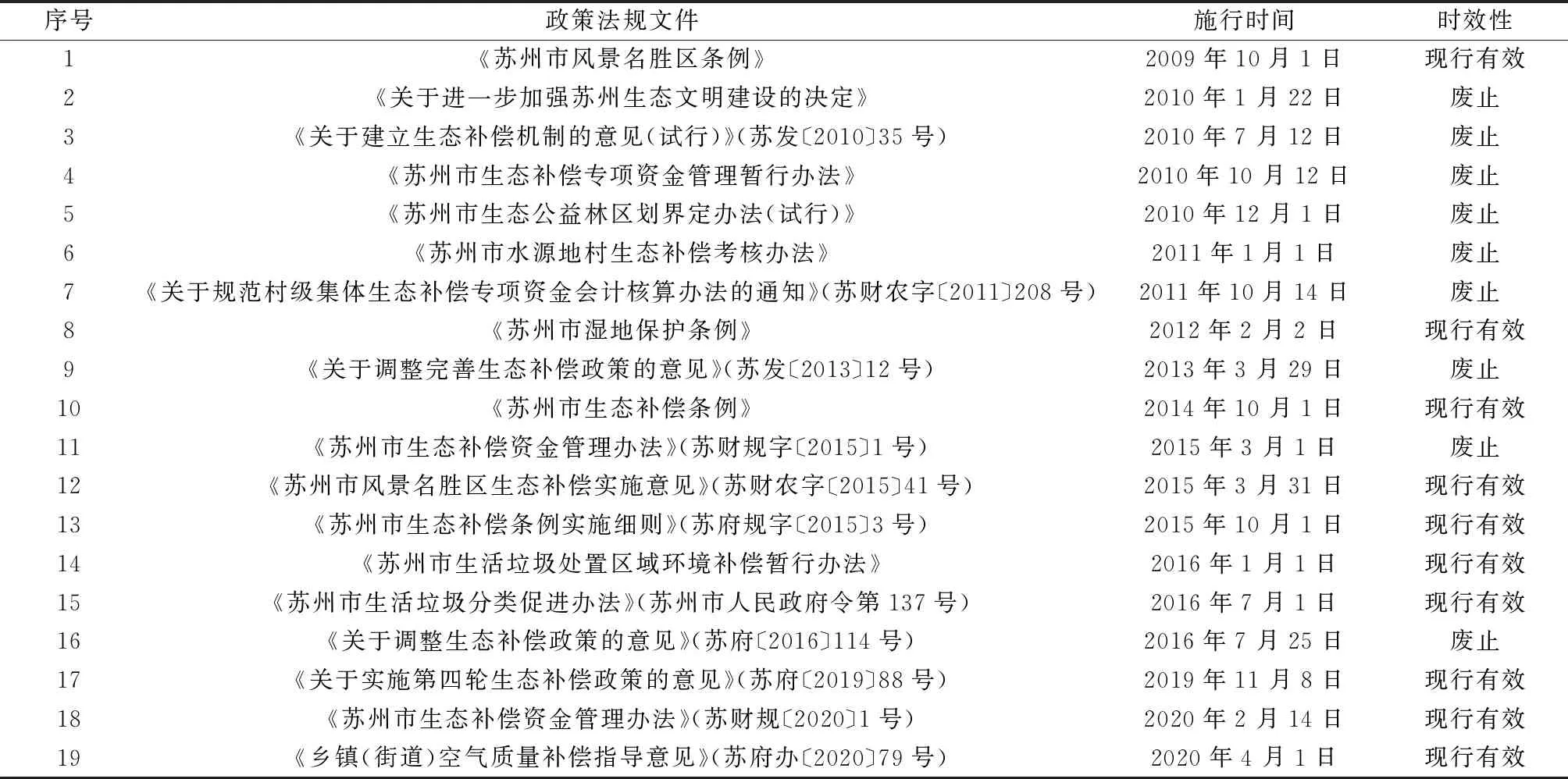

2010年7月,蘇州市在江蘇省率先出臺了《關(guān)于建立生態(tài)補償機制的意見(試行)》(蘇發(fā)〔2010〕35號),標志著蘇州市正式啟動開展生態(tài)補償工作。2012年6月,蘇州市委托蘇州城鄉(xiāng)一體化改革發(fā)展研究院對蘇州市域范圍內(nèi)從2010年開始的農(nóng)業(yè)綜合生態(tài)補償實踐進行了評估研究,2013年3月蘇州市人大根據(jù)評估報告的建議,對2010年的《關(guān)于建立生態(tài)補償機制的意見(試行)》進行了完善[12],并于2014年正式出臺了《蘇州市生態(tài)補償條例》。蘇州市在探索生態(tài)補償制度過程中先后出臺過的相關(guān)政策法規(guī)文件梳理于表2中。由表2可以看出,在蘇州市正式啟動開展生態(tài)補償工作之前已經(jīng)關(guān)注到了生態(tài)補償制度,經(jīng)過4年的實踐后將生態(tài)補償制度進行立法,《蘇州市生態(tài)補償條例》出臺后配套制定了相應(yīng)的實施細則、資金管理辦法等,并根據(jù)實際工作開展情況不斷完善并調(diào)整生態(tài)補償政策法規(guī)文件,基本上是每3年調(diào)整1次。目前,蘇州市的生態(tài)補償政策法規(guī)體系已較為完善,基本涵蓋了補償范圍的界定、補償資金的管理、實施辦法的細則等各個方面。在補償范圍方面,蘇州市除包括《蘇州市生態(tài)補償條例》中明確規(guī)定的水稻田、生態(tài)公益林、重要濕地、集中式飲用水水源保護區(qū)、風景名勝區(qū)5大類外,目前已擴大至對生活垃圾處置區(qū)域及環(huán)境空氣質(zhì)量;在補償資金方面,蘇州市每3年進行一輪調(diào)整,依據(jù)社會經(jīng)濟發(fā)展與財政狀況,逐步提高補償標準;在實施辦法方面,不斷明確各職能部門職責、資金使用用途和程序、公示公布要求以及相應(yīng)處罰措施等。

表2 蘇州市生態(tài)補償制度相關(guān)政策法規(guī)文件Table 2 Relevant policies and regulations documents on legislation of ecological compensation in Suzhou

3 蘇州市生態(tài)補償制度實施情況

3.1 實施成效

按照責、權(quán)、利相統(tǒng)一的原則,蘇州市生態(tài)補償資金每年由市及各區(qū)(市)核定后,撥付給鎮(zhèn)、村,其中生態(tài)公益林和風景名勝區(qū)的生態(tài)補償資金由鎮(zhèn)安排使用,其他補償資金由村安排使用。

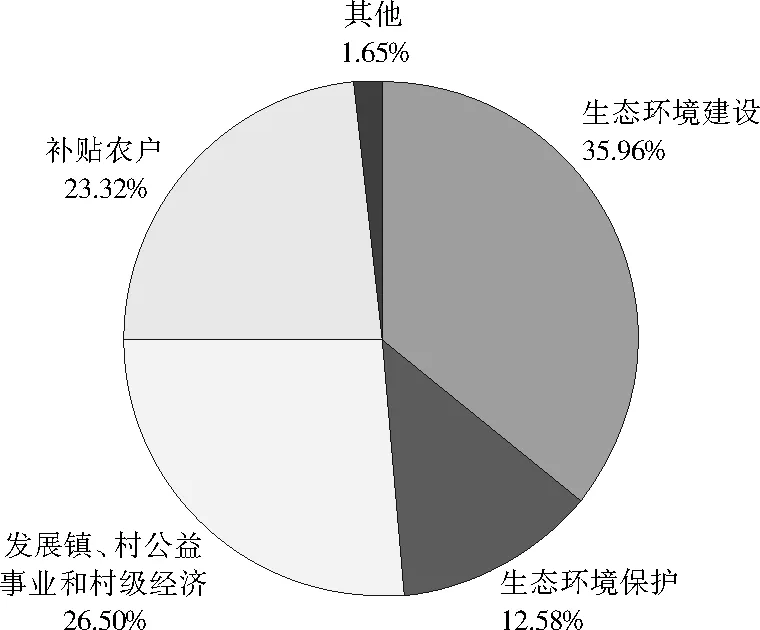

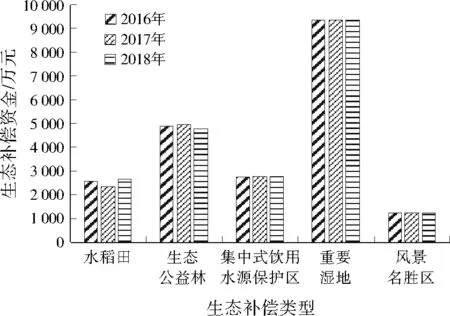

根據(jù)蘇州市政府網(wǎng)站所公示的信息,2010—2018年,蘇州市累計投入生態(tài)補償資金約85億元。2016—2018年為蘇州市第三輪生態(tài)補償制度實施年度區(qū)間。2016—2018年蘇州市共支出生態(tài)補償資金20.221 6億元,其中生態(tài)環(huán)境建設(shè)支出7.271 0億元,生態(tài)環(huán)境保護支出2.544 3億元,發(fā)展鎮(zhèn)、村公益事業(yè)和村級經(jīng)濟支出5.358 3億元,補貼農(nóng)戶支出4.715 2億元,其他支出0.332 8億元,其比例分布見圖1。由圖1可以看出,生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護兩項支出約占總支出的一半,說明這兩項是生態(tài)補償資金最主要的使用去向,對于生態(tài)環(huán)境面貌特別是村容村貌的持續(xù)改善較為有利。2016—2018年資金分配總體穩(wěn)定,以蘇州市市區(qū)為例,重要濕地獲補償資金最多(見圖2),這是因為蘇州市以湖泊濕地為其整體生態(tài)系統(tǒng)的重要支撐,在太湖及陽澄湖周邊分布有很多生態(tài)濕地村。蘇州市生態(tài)補償資金的區(qū)域分配體現(xiàn)了對生態(tài)環(huán)境保護好的欠發(fā)達地區(qū)和重要生態(tài)功能區(qū)傾斜扶持,其中吳中區(qū)受益最為明顯,因為該區(qū)與太湖直接相連,擁有61.28%的太湖水域面積,生態(tài)公益林、重要濕地、集中式飲用水水源保護區(qū)等重要生態(tài)功能區(qū)覆蓋面積較廣。每年鎮(zhèn)和村資金分配比約為3∶7,對因承擔生態(tài)環(huán)境保護功能而做出經(jīng)濟發(fā)展讓步的農(nóng)村進行了有力補貼。

圖1 2016—2018年蘇州市生態(tài)補償資金用途分布Fig.1 Fund distribution of usage of ecological compensation in Suzhou from 2016 to 2018

圖2 2016—2018年蘇州市市區(qū)各類型生態(tài)補償?shù)馁Y金分配Fig.2 Fund distribution of different types of ecological compensation in Suzhou urban from 2016 to 2018

蘇州市生態(tài)補償制度實施成效總結(jié)起來,體現(xiàn)在以下6個方面:

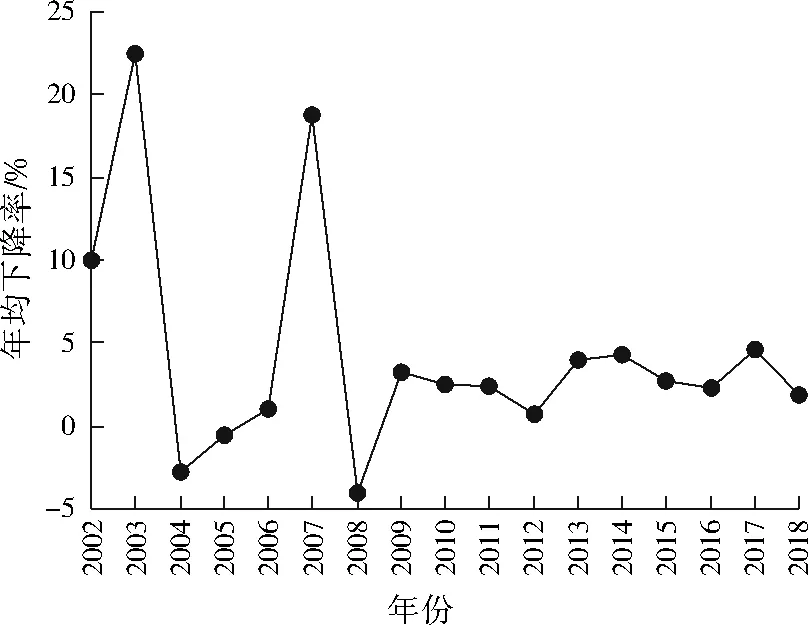

(1)促進了農(nóng)田設(shè)施完善和農(nóng)村環(huán)境提升,同時穩(wěn)住水稻種植面積年均下降率。2002—2010年蘇州市水稻種植面積變化很不穩(wěn)定,2010年實施生態(tài)補償制度后,水稻種植面積逐年小幅下降,保持穩(wěn)定(見圖3),并通過農(nóng)田設(shè)施完善保障水稻不減產(chǎn),同時縮小的水稻種植面積用于村莊綠化、田園整治等環(huán)境建設(shè),加上大部分鎮(zhèn)、村開展河道疏浚、污水處理,使得鎮(zhèn)、村環(huán)境面貌煥然一新。其中,太倉市、吳江區(qū)、吳中區(qū)及全市34個鎮(zhèn)(街道)、31個村建設(shè)成為了省級生態(tài)文明建設(shè)示范縣(區(qū))、鎮(zhèn)(街道)、村。

圖3 2002—2018年蘇州市水稻田種植面積年均下降率Fig.3 Annual decreasing rate of paddy field planting area in Suzhou from 2002 to 2018

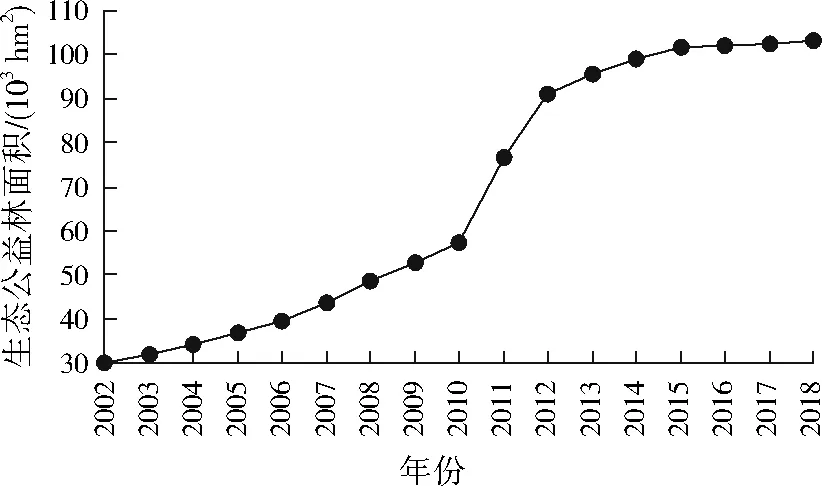

(2)生態(tài)公益林管護工作不斷加強,森林植被得到保護,生物多樣性提高,森林生態(tài)效益在固碳、調(diào)節(jié)水量、減少土壤流失、吸收污染物等方面發(fā)揮了巨大效益。由圖4可以看到,2010年后蘇州市生態(tài)公益林面積增長率比2010年前明顯提高。

圖4 2002—2018年蘇州市生態(tài)公益林面積變化趨勢Fig.4 The trend of ecological and public woodland area in Suzhou from 2002 to 2018

(3)重要濕地保護率不斷提高,濕地生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化,生物多樣性日益改善。蘇州市重要濕地(主要是自然濕地)保護率從2010年的8.0%提高到了2018年的58.5%。

(4)集中式飲用水源保護區(qū)管護不斷深入,水環(huán)境質(zhì)量明顯改善,2018年水功能區(qū)達標率為87.5%,水源地水質(zhì)保持在《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838—2002)的Ⅱ~Ⅲ類水標準。

(5)風景名勝區(qū)所在地政府保護環(huán)境的積極性增強,風景名勝區(qū)的生態(tài)屏障作用有效發(fā)揮,既提升了風景名勝區(qū)的景觀品質(zhì)和文化內(nèi)涵,又改善了當?shù)鼐用竦纳瞽h(huán)境。

(6)創(chuàng)新補償類別和補償對象。水環(huán)境領(lǐng)域開展雙向補償,即“誰達標、誰受益,誰超標、誰補償”;生活垃圾處置實施橫向補償,按照“誰受益、誰付費,誰污染、誰付費”的總體要求對生活垃圾(含餐廚垃圾)征收生活垃圾處置環(huán)境補償費;嘗試開展空氣質(zhì)量補償,按照“誰改善、誰受益,誰污染、誰付費”原則,按月對鎮(zhèn)考核大氣環(huán)境質(zhì)量并排名,落后的鎮(zhèn)每月繳納罰金,專項補貼給排名靠前的鎮(zhèn)作為獎勵,支持其大氣污染防治能力建設(shè)。

3.2 主要問題

蘇州市實施生態(tài)補償制度已有數(shù)年,雖取得了明顯成果,但其補償模式尚處于初級階段,主要還是通過財政轉(zhuǎn)移支付進行補償。這種模式最大的優(yōu)點是可操作性強、收效快,但缺點是其他利益相關(guān)者的主動參與性低,導致資金來源渠道單一,不利于生態(tài)補償長效機制的建立[13]。同時隨著生態(tài)文明建設(shè)任務(wù)和要求的變化,蘇州市在生態(tài)補償工作開展中也暴露出了一些問題:

(1)生態(tài)補償范圍難以合理劃分。《蘇州市生態(tài)補償條例》中將生態(tài)補償范圍共劃分為6大類,雖然結(jié)合實際工作目前已基本涵蓋蘇州市生態(tài)環(huán)境保護中的重要區(qū)域,但不同類型間的補償存在交叉、重疊現(xiàn)象,而對這部分交叉、重疊區(qū)域還缺少有效考核認定方法,導致在實際生態(tài)補償資金申報過程中工作量增加、申報審核進度緩慢等問題。

(2)生態(tài)補償資金來源渠道單一,多元化補償方式尚未形成。根據(jù)主導因素的不同,生態(tài)補償?shù)哪J椒譃檎鲗Ш褪袌鲋鲗煞N[14]。政府主導的生態(tài)補償?shù)捏w系化、層次化和組織化優(yōu)勢在生態(tài)補償運行初期的效果是毋庸置疑的,但隨著補償規(guī)模的進一步擴大,單靠政府主導的生態(tài)補償將遠不能解決經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護間不斷產(chǎn)生的新矛盾[15]。雖然《蘇州市生態(tài)補償條例》中含有“鼓勵社會力量參與生態(tài)補償活動”的相關(guān)規(guī)定,但在實際生態(tài)補償制度實施過程中,蘇州市的生態(tài)補償資金來源仍基本依賴于市、區(qū)(市)兩級財政撥款,對政府尤其是區(qū)級政府的財政支出造成不小的負擔,難免會出現(xiàn)政府間相互扯皮、基層政府執(zhí)行不力等問題[16]。

(3)生態(tài)補償標準的制定仍需完善。蘇州市生態(tài)補償標準的制定主要根據(jù)政府財政預算并參照以往有關(guān)項目補助標準等因素確定。雖然《蘇州市生態(tài)補償條例》考慮到了社會經(jīng)濟的發(fā)展變化情況,規(guī)定了“生態(tài)補償標準一般三年調(diào)整一次”,實際工作中也考慮了地區(qū)GDP、財政收入、物價指數(shù)、人均收入和生態(tài)服務(wù)功能等因素,但由于補償資金最終受限于政府財政預算,而且僅根據(jù)生態(tài)要素面積量化補償資金而忽略了質(zhì)量問題,因此蘇州市生態(tài)補償制度仍然存在補償標準偏低、質(zhì)量不高等問題。

(4)生態(tài)補償資金用途過窄,資金留存比例偏高。蘇州市在生態(tài)補償工作開展過程中,出現(xiàn)了由于生態(tài)補償資金使用限制較大,造成鎮(zhèn)、村生態(tài)補償資金大量結(jié)余的情況。雖然在《蘇州市生態(tài)補償條例》和《蘇州市生態(tài)補償資金管理辦法》中均明確了要建立績效考核體系,但到目前為止仍缺乏較為系統(tǒng)的評估生態(tài)補償制度及其實施效果的考核體系。

(5)監(jiān)督與管理措施仍需加強。蘇州市在生態(tài)補償資金管理、使用情況專項審計調(diào)查中曾出現(xiàn)部分村生態(tài)補償資金核算不清晰,業(yè)務(wù)臺賬管理不完善,甚至有個別村(社區(qū))使用補償資金不合規(guī)、部分地區(qū)生態(tài)保護責任落實不完善等問題。

3.3 對策措施

3.3.1 因地制宜確定補償范圍

補償范圍的確定是開展生態(tài)補償工作的首要程序,直接影響著后續(xù)工作的開展。因此應(yīng)結(jié)合實際情況,合理劃分補償范圍,盡可能避免產(chǎn)生補償范圍交叉、重疊問題,簡化生態(tài)補償申報審核程序。

3.3.2 科學合理制定生態(tài)補償標準

制定科學合理的補償標準是實現(xiàn)合理補償?shù)那疤幔墙∪鷳B(tài)補償制度的關(guān)鍵和難點[17]。因此,應(yīng)在科學評估受償區(qū)域生態(tài)服務(wù)功能價值和發(fā)展機會成本的基礎(chǔ)上,根據(jù)不同生態(tài)補償類型的特點,評估環(huán)境保護工作量和需要改善的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量要求,完善測算方法,合理制定補償標準。

3.3.3 探索生態(tài)補償新形勢,推進多元化、市場化發(fā)展

國家《建立市場化、多元化生態(tài)保護補償機制行動計劃》中提出“到2022年,市場化、多元化生態(tài)保護補償水平明顯提升”。政府補償與市場補償相比,交易成本較低但制度運行成本偏高,容易造成效率低下及腐敗問題[18]。蘇州市雖然已進行了排污權(quán)、碳排放交易權(quán)等的市場補償初步探索,但仍需進一步打破目前生態(tài)補償資金高度依賴于財政撥款的局面,出臺具體措施,健全交易平臺、發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài),引導社會資本對生態(tài)保護者進行補償,推進生態(tài)補償多元化、市場化發(fā)展,拓寬生態(tài)補償形式、擴大生態(tài)補償資金來源,形成政府主導、市場踴躍參與的新局面。

3.3.4 提高基層自主權(quán)以激活補償資金用途

針對生態(tài)補償資金使用限制較大、資金留存比例較高的問題,蘇州市在第四輪生態(tài)補償制度實施年度區(qū)間調(diào)整放開了生態(tài)補償資金的用途范圍。蘇州市《關(guān)于實施第四輪生態(tài)補償政策的意見》中提到,在村落實好生態(tài)保護責任的前提下,生態(tài)補償資金可以作為村可用財力。這種調(diào)整給予了基層對生態(tài)補償資金使用的更多支配權(quán),一定程度上緩解了基層難以有效利用生態(tài)補償資金的問題。建議逐步改變目前的“輸血式”補償模式為政府主導、市場運作、公眾參與的“造血式”補償新模式,使生態(tài)補償制度“活起來”,從而提高受益者或土地使用者保護和改善生態(tài)環(huán)境的積極性。

3.3.5 完善生態(tài)補償制度體系,加強監(jiān)督與管理

生態(tài)補償是一項系統(tǒng)性、社會性的工作,蘇州市需要圍繞《蘇州市生態(tài)補償條例》制定配套辦法,進一步細化生態(tài)補償工作,做到大小事務(wù)都有法可依。開展生態(tài)補償工作涉及到多個政府職能部門,因此應(yīng)優(yōu)化調(diào)整各職能部門的分工,理順各部門管理職能。建議形成更具法律效應(yīng)的生態(tài)補償實施細則,同時要建立績效考核和獎懲體系。

4 結(jié) 語

生態(tài)補償制度作為生態(tài)文明建設(shè)的重要制度保障,不僅涵蓋生態(tài)環(huán)境保護,還涉及到脫貧、促進貧困地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展等社會經(jīng)濟問題,因此不斷完善生態(tài)補償制度的法律保障具有重要意義。蘇州市在明確生態(tài)補償?shù)姆秶⒖茖W制定補償標準、建立績效考核體系、完善監(jiān)督與管理、推進市場化與多元化的生態(tài)補償體系等方面做了許多探索,為全國積累了經(jīng)驗和方法,有利于生態(tài)補償制度的完善。