基于模態分析方法下水工建筑動力特性與基礎設計關系分析研究

徐永沛

(廣東粵源工程咨詢有限公司,廣州 510000)

1 概 述

水利工程中地震動力特性研究是十分重要的研究課題,以此可探討結構抗震設計以及結構體系參數最優化,為提升水工結構安全可靠性提供重要參考[1-3]。在結構安全抗震設計中,重要的一方面就是結構基礎方案設計,基礎設計可靠性對結構抗震性具有重要作用。王星莉等[4]、張伯艷等[5]、張雪東等[6]通過對多種類型的基礎在水工建筑中應用,設計有物理模型試驗、原位試驗、監測分析等手段,對結構體系安全可靠性進行分析,為水工結構最優化抗震設計提供重要數據參考。由于基礎方案類型較多,采用仿真模擬手段可較高效獲得不同基礎方案下水工建筑動力特性,部分水利研究人員利用工程荷載與基礎設計方案進行模擬,為評價水工建筑動力抗震效果提供參考[7-9]。本文根據粵北擬建水工建筑最優抗震設計,設計有3種不同基礎設計方案,對比各方案地震動力特性,為擬建工程安全抗震性設計提供重要科學依據。

2 模擬計算介紹

2.1 工程概況

粵北地區擬建水資源中轉樞紐工程,考慮設立一抽水泵站作為重要動力設施,另配以相應的水閘泄流設施、攔污柵以及蓄水池等水工建筑,每個蓄水池均配備有進水閘門,并設置相應的承重結構。其中,設計以弧形閘門為水閘通流設施,弧門半徑為2.2 m,攔污柵設置有橫縱連系梁,其中橫梁寬高為120 cm×200 cm,設計以預應力錨索作為閘墩等承重結構的加固措施,配備有主次錨索交錯布設,閘墩與錨索采用墊板相接觸,確保上部結構整體運營穩定性。該水利樞紐工程由于牽涉面較廣,涉及水利結構較多,對工程所在場地承載力要求較高。地勘鉆孔資料表明,該場地使用天然地基并不滿足設計要求,因而考慮對該場地基礎進行多種方案比較設計。

從土層鉆孔中獲知,該場地內土層主要為黏土層與砂土層,其中黏土層沉降變形較大,最大顆粒粒徑超過4 mm,埋藏厚度超過6 m,含水量較多;砂土層中含有較多細礫石,厚度超過10 m,該土層承載力較大,適合作為大型水利樞紐工程持力層。為此,該水利樞紐工程場地主要以砂土層為基礎層,另加以人工基礎改造,確保樞紐工程設施安全穩定性。為合理選用基礎形式,設計3種基礎設計方案,分別為普通樁基礎設計方案(A方案)、樁基礎-復合地基方案(B方案)、箱型-地下連續墻基礎設計方案(C方案)。由于地震動荷載下結構安全性是重點考慮因素,因此本文主要對此3種基礎設計方案開展地震動力特性分析,為確定最佳水利設施基礎方案提供參考。

2.2 建模與荷載輸入

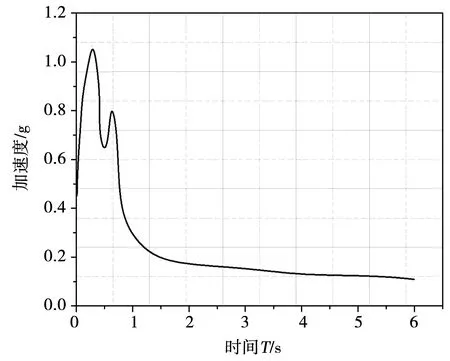

根據該樞紐工程場地自振周期與場地類別,設計采用EI Centro標準地震波開展基礎動力特性分析,該標準反應譜見圖1。從標準地震波反應譜可知,所施加的地震動荷載峰值加速度為1.07 g,該荷載主要是加載基礎結構上的水平方向上[10-11],分析各基礎設計方案在該動荷載下的動力響應特性。

圖1 地震動荷載反應譜

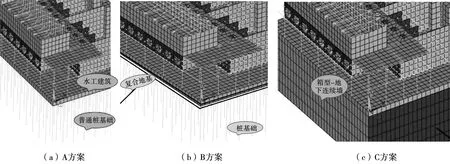

根據3種不同基礎設計方案分別建立計算模型,見圖2。本文計算模型主要涉及上部水工建筑與下部基礎方案,因而以黏彈性土體作為邊界限定條件。采用邊長為0.5 m網格單元進行模型劃分[12-14],3種基礎設計方案分別獲得52 639個、48 695個、502 782個網格單元,外荷載輸入與動水壓力等參數在3種計算方案中均保持一致。

圖2 3種不同基礎設計方案計算模型

3 地震動力特性模態分析

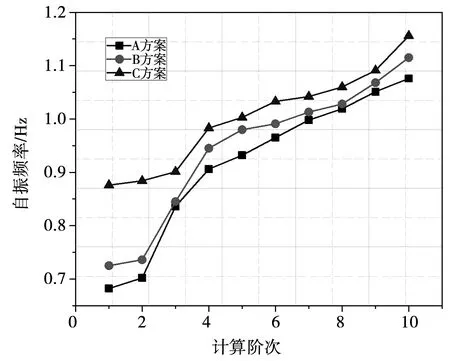

從3種不同基礎設計方案中計算獲得各階次自振頻率,見圖3。從圖3中可看出,隨計算階次遞增,各方案中自振頻率均遞增,但3種方案自振頻率增長幅度有所差異。A方案中,一階自振頻率為0.682 Hz,而3階、7階、10階自振頻率相比前者增大22.6%、46.3%和57.8%,相應的自振頻率差異幅度在B方案中又為16.6%、39.7%和52.8%,而漲幅最小的為C方案,其3階、7階、10階自振頻率相比1階增大2.9%、18.9%和32%。在各階次自振頻率增長過程中,A方案平均每階次增長5.9%,B、C方案分別為4.8%、2.9%。從模態分析結果可知,3種方案中,自振頻率以C方案為最大,其剛度響應特征顯著高于A、B方案;根據計算結果各階次的振型特征可知,A、B方案在初始階次中振型均以動荷載施加方向的垂直方向為主,但C方案振型主要以動荷載同向的平動,而在三階次后,振型以組合平動為主。

圖3 各基礎設計方案下計算階次自振頻率

4 基礎設計方案下位移響應特征

4.1 普通樁基礎設計方案

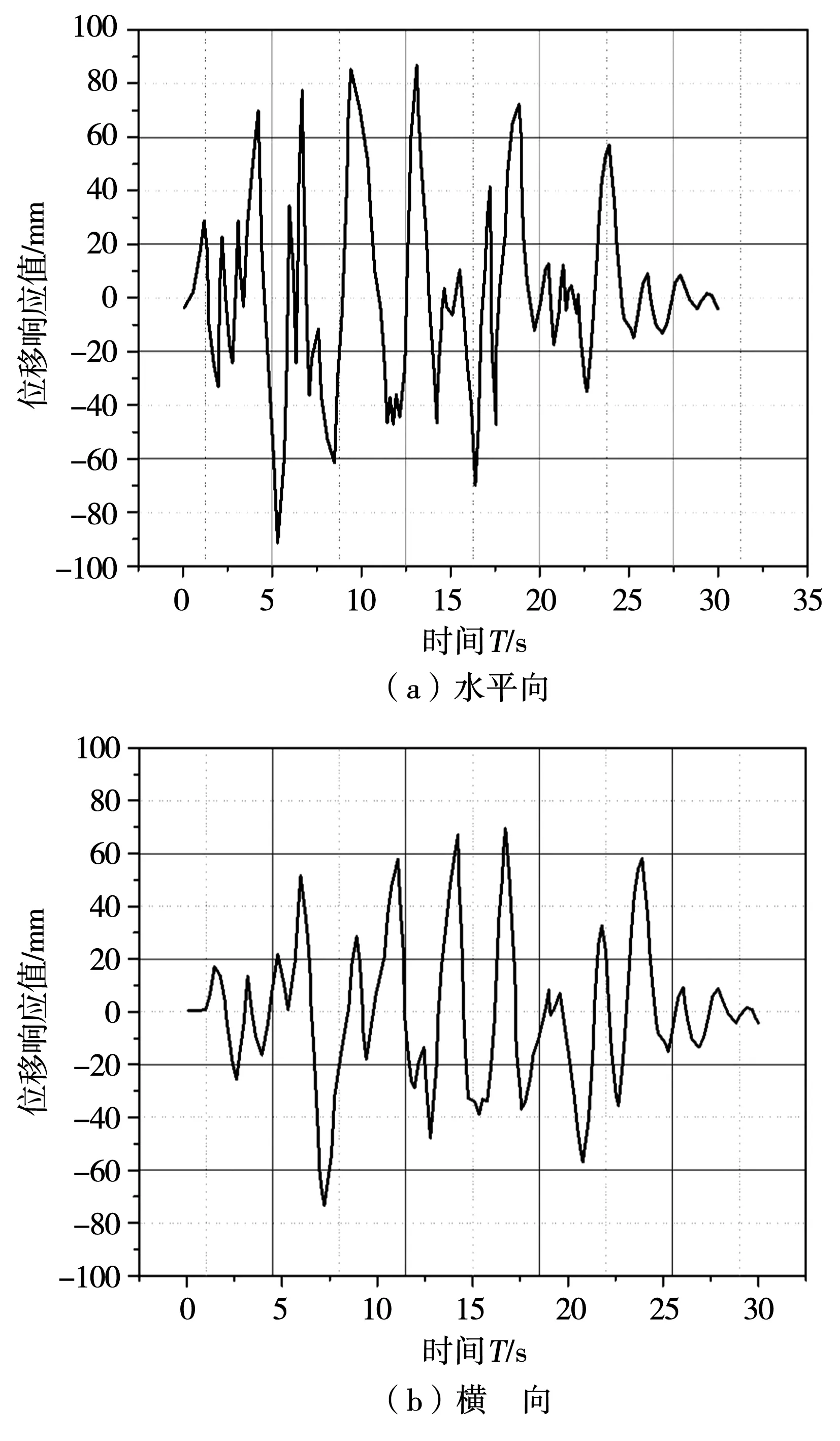

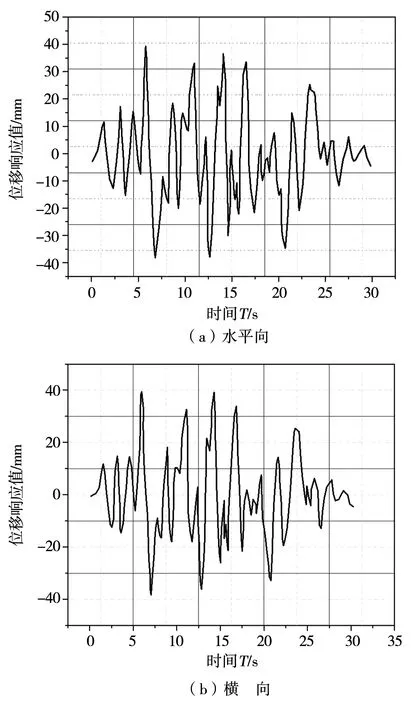

根據模擬計算獲得基礎設計方案下水工結構在水平、橫向上位移響應特征,見圖4。

圖4 A方案上部水工結構位移響應特征

從圖4可看出,結構水平方向最大位移為87 mm,位移荷載施加第16.7 s,與最大位移相近的是在第14.2 s,達到85.5 mm。在結構水平方向上位移超過50 mm的有5個節點,主要集中在10~17 s時間段內,而在該階段之后結構位移逐漸減弱,該區間段內最大位移有65.3 mm,相比全時段內最大位移降低24.9%。由此表明,結構體系水平方向上位移影響主要集中在荷載施加后第10 s后6 s段內,而在其他時間段內位移值均較小。另一方面,從結構橫向位移響應值可知,其位移響應值整體低于水平方向,在荷載施加第17 s左右時,水平方向在該節點是最大位移集中區,而橫向上該節點的位移為35.3 mm,相比水平方向上降低59.4%。同樣,結構橫向最大位移在10~22 s時間段內較集中,而與之同時在其他時間段內位移均在-20~20 mm左右分布。對比結構水平、橫向上最大位移可知,標準地震波荷載對A基礎設計方案的水工結構水平向影響更顯著,位移響應值亦較大。

從計算模型中劃分出基礎水平與橫向上位移響應特征,獲得圖5所示結果。

圖5 A方案基礎位移響應特征

從圖5中可看出,整體上基礎在兩個方向上的位移響應特征與水工建筑結構基本接近,結構體系中最大位移與基礎最大位移均為相同。分析表明,普通樁基礎設計方案中上部水工建筑結構與基礎自身位移響應為一致,即A方案中基礎、上部水工結構是一致性位移響應,基礎減震或降低位移響應效果欠佳。

4.2 樁基礎復合地基方案

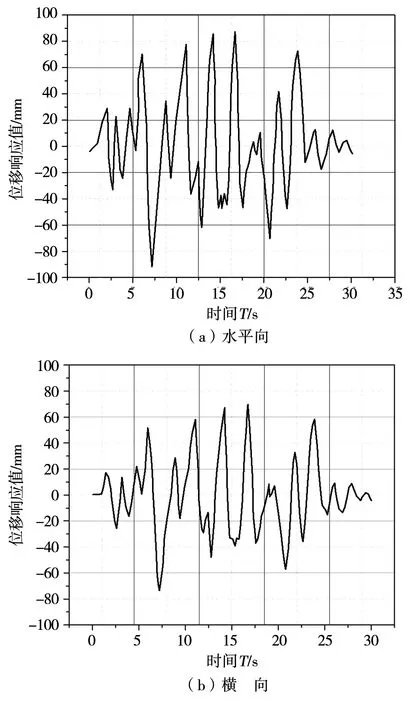

根據樁基礎-復合地基設計方案,獲得該方案下上部水工結構與基礎部分的位移響應結果,圖6為上部水工結構在水平、橫向上位移響應特征。

圖6 B方案上部水工結構位移響應特征

從圖6中可看出,B方案上部水工結構水平位移響應相比A方案較平穩,最大位移為76.2 mm,相比A方案最大位移降低12.4%,出現位移次數在50 mm以上的有4次,集中在12~17 s時間段內。而在水平位移響應后期,特別是20 s以后,位移響應處于較為平靜狀態,結構體系位移波動較小,最大位移量穩定在60.7 mm;在動荷載施加初期,位移響應結果與荷載后期結構位移響應基本類似,位移量分布在-20~20 mm。分析認為,由于樁基礎復合地基方案中具有人工處理后的墊層材料,對上部結構的位移響應具有“緩沖”效應。結構體系橫向位移影響最大值分布在時間11~16 s,最大位移以65 mm為主,超過50 mm的位移響應次數有4次,在動荷載位移響應最集中階段內,橫向最大位移相比水平向降低12.1%,且其相比A方案中橫向最大位移也要降低8.5%,表明結構體系中位移響應特征受到限制影響,對結構體系安全可靠性具有提升作用。

圖7為基礎水平、橫向上位移響應特征。從圖7中可看出,基礎體系不論是水平亦或是橫向上,位移響應值整體分布均低于上部水工結構體系。以水平向位移為例,其最大位移主要出現在14.3 s,為79.7 mm,而該方向上結構體系最大位移相比其降低4.8%;同樣在橫向方向上,結構體系中最大位移亦相比基礎自身位移降低9.7%。從結構體系與基礎部分關系可知,樁基礎復合地基有效降低了動荷載對上部水工建筑結構影響,削弱了動荷載傳遞至上部結構的響應值。

圖7 B方案基礎位移響應特征

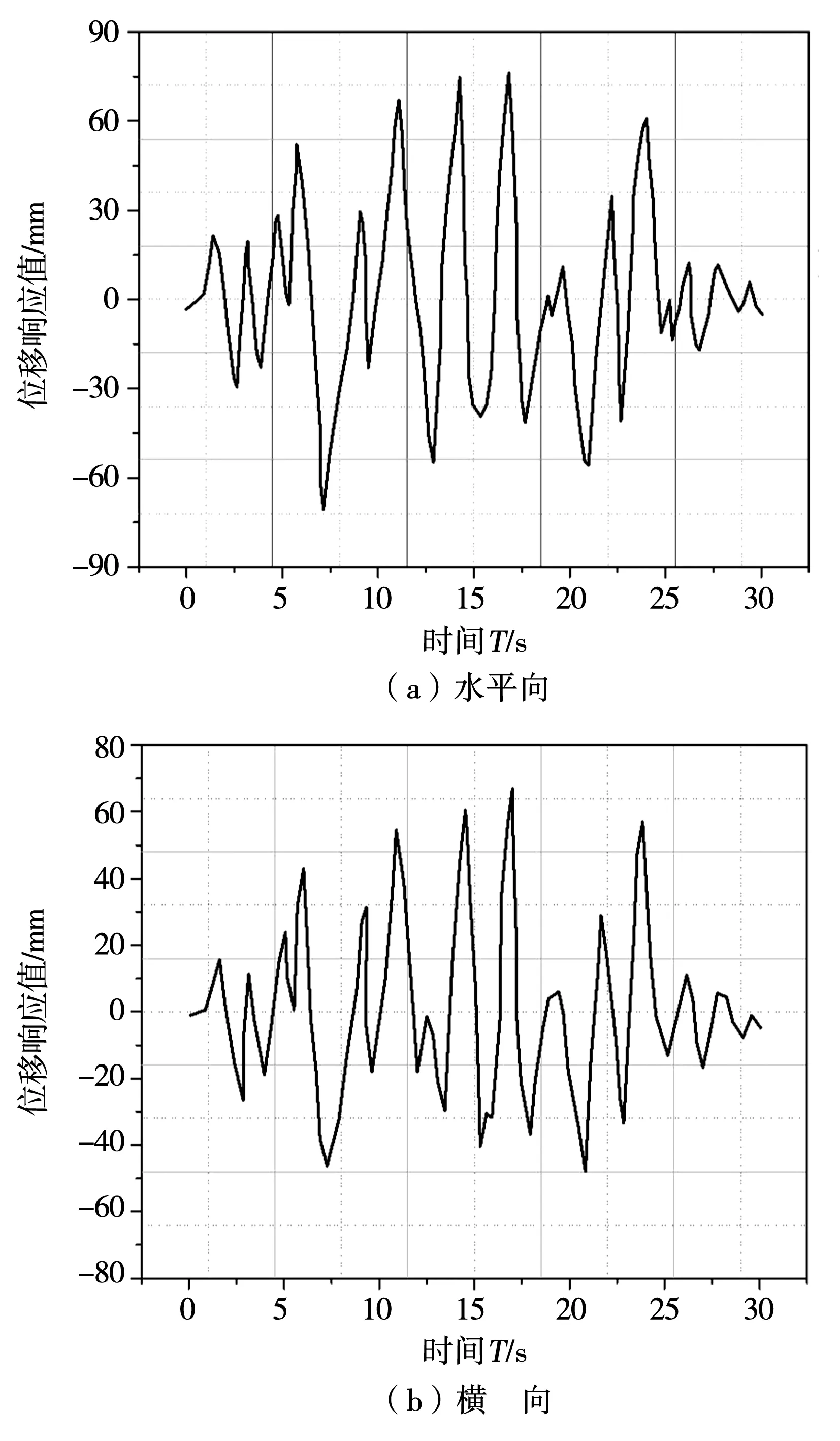

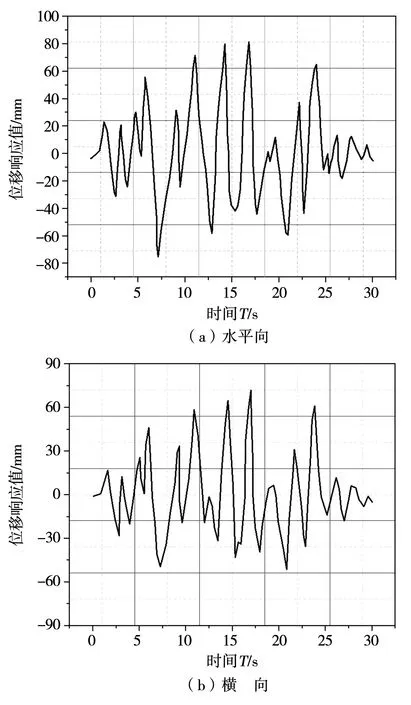

4.3 箱型-地下連續墻基礎設計方案

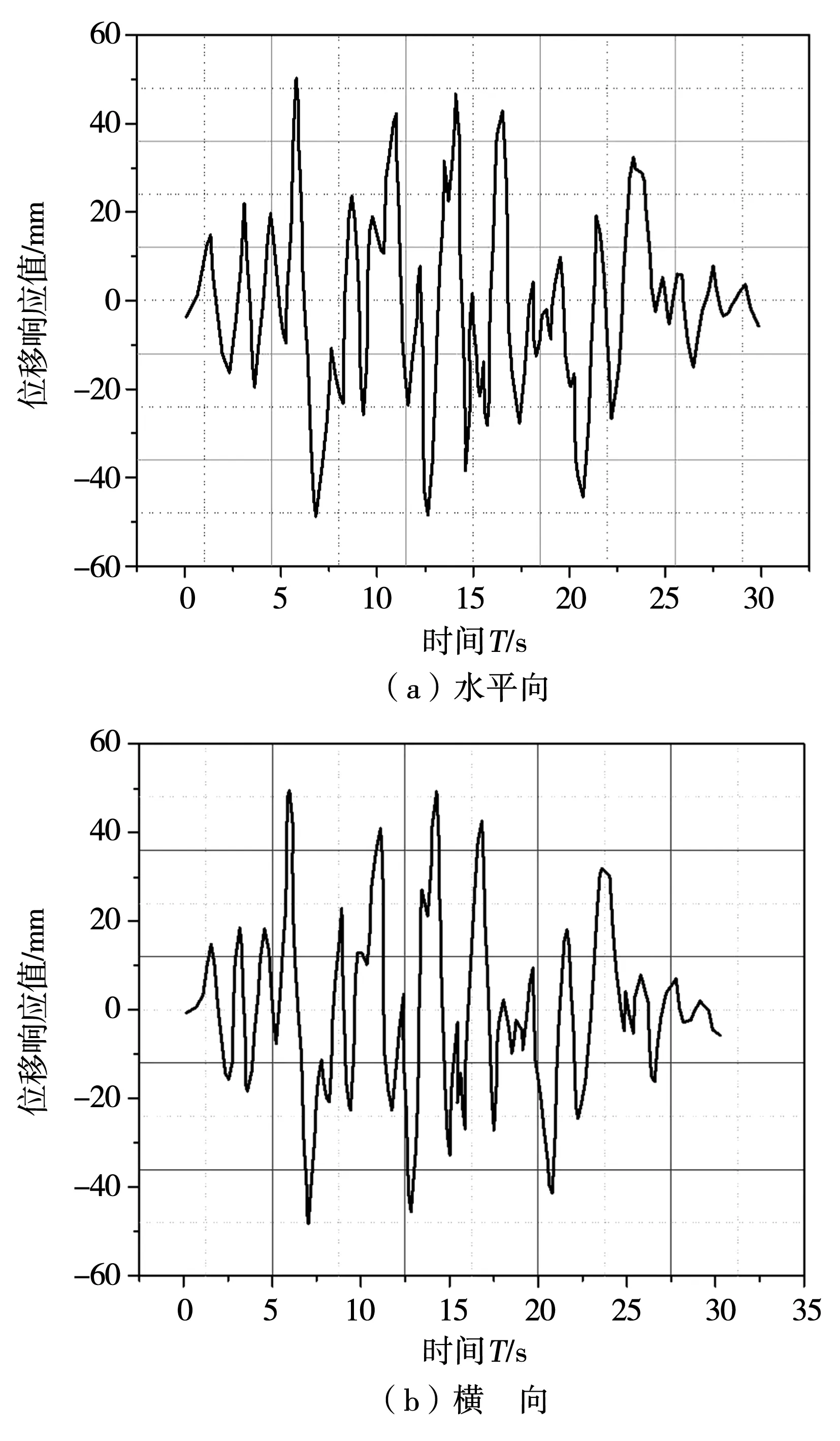

根據箱型-地下連續墻基礎設計方案,獲得上部結構體系位移響應特征,圖8。從圖8中可知,C方案的結構體系位移響應值顯著低于A、B方案。其中,C方案上部結構體系水平向最大位移為39.2 mm,相比之A、B方案上部結構體系最大位移降低54.9%、48.6%;從結構體系位移響應特征即可知,C方案抗震特性強于A、B方案。同理,C方案結構體系的橫向位移響應表現均低于A、B方案。綜合而論,C方案結構體系抗震安全可靠性更佳。對比C方案水平、橫向位移響應差異可知,水平、橫向最大位移集中在40 mm左右,低于50 mm的常規安全響應值。分析表明,C方案中結構體系位移以水平向響應為主,且C方案相比地震動影響較弱,對結構體系自恢復穩定性更有利。

圖8 C方案上部水工結構位移響應特征

圖9為C方案基礎部分位移響應特征。從圖9中可看出,基礎部分位移響應值相比上部結構均高出一定幅度,基礎部分水平方向最大位移為50.2 mm,相比之結構體系中最大位移增大28.1%;從橫向位移影響值來看,上部水工結構最大位移相比基礎部分結構降低幅度達19.6%,相比上部結構體系響應時間更長。由此可認為,C方案中上部結構受“減震”效應顯著,起著重要隔震性能,在上部整體水工建筑結構體系中具有重要抗震性能。從3個方案位移響應及動力響應特征比較結果來看,采用C方案更具有抗震安全可靠性。

圖9 C方案基礎位移響應特征

5 結 論

1)隨計算階次遞增,各方案中自振頻率均遞增。其中,以C方案自振頻率為最大,但其每階次增長幅度為最小,A、B、C方案自振頻率平均每階次增長5.9%、4.8%和2.9%;C方案結構以組合振型為主,A、B方案為單向運動振型。

2)普通樁基礎設計方案結構體系中最大位移與基礎最大位移均為相同,結構體系水平向上位移主要集中在荷載施加后第10~17 s段內,位移超過50 mm的有5個節點,基礎設計方案減震效果欠佳。

3)樁基礎復合地基方案結構體系水平位移響應相比A方案較平穩,最大位移相比A方案降低12.4%,橫向位移超過50 mm的位移響應次數有4次;基礎位移響應值整體均低于上部結構體系,樁基礎復合地基有效降低了動荷載對上部水工建筑結構的影響。

4)箱型-地下連續墻基礎設計方案的結構體系位移響應值顯著低于A、B方案,上部結構體系水平向最大位移相比A、B方案降低54.9%、48.6%,C方案中結構體系位移以水平向響應為主;C方案基礎位移響應值顯著高于上部結構體系,上部結構受“減震”效應顯著;3個基礎設計方案中,以C方案更具抗震安全可靠性。