火針贊刺聯(lián)合放血療法治療急性期帶狀皰疹的療效及對外周血清P物質的影響*

徐彬彬 朱立建 許瑞旭 王巧靈 蔡耿輝

(1.廈門醫(yī)學院,福建 廈門 361021;2.天然化妝品福建省高校工程研究中心,福建 廈門361021;3.福建醫(yī)科大學附屬泉州第一醫(yī)院,福建 泉州 362000)

帶狀皰疹是由水痘-帶狀皰疹病毒(VZV)引起,主要表現(xiàn)為沿一側周圍神經分布的紅斑、丘疹、水皰,呈帶狀分布,且伴有刀割樣、電擊樣或灼燒樣疼痛。流行病學調查顯示,我國帶狀皰疹年發(fā)病率約為3‰[1],呈逐年上升趨勢,且隨年齡增大顯著增多,50歲以上約為22.6/1000人[2]。帶狀皰疹急性期如果治療不當,極易發(fā)展成為常見且難以治療的帶狀皰疹后遺神經痛,長期、劇烈的疼痛頻繁發(fā)作,經久不愈,給患者的工作、生活帶來許多負面影響,甚至嚴重影響患者的心理健康。目前,西醫(yī)治療以抗病毒、鎮(zhèn)痛及營養(yǎng)神經藥物等為主,治療周期較長,長期服藥不僅不良反應大,且仍有10%~15%的患者留下嚴重的后遺神經痛[3]。而在中醫(yī)臨床實踐中發(fā)現(xiàn),針灸治療本病療效較好,不僅縮短疼痛持續(xù)時間、不良反應少,且能降低后遺神經痛發(fā)生率[4-7]。筆者總結我科治療經驗,采用火針贊刺聯(lián)合放血療法治療本病取得較好臨床療效,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 診斷標準:參照《皮膚性病學》[8]帶狀皰疹的診斷標準制定。納入標準:符合上述診斷標準;年齡18~75歲;出現(xiàn)皰疹在1~7 d內;VAS評分大于6分,且未經過藥物、神經阻滯等治療;參加試驗患者知曉研究內容并簽署知情同意書。排除標準:特殊型帶狀皰疹者,如眼帶狀皰疹、頓挫型帶狀皰疹、播散型帶狀皰疹、無疹型帶狀皰疹等;瘢痕體質者;妊娠期或哺乳期婦女;合并有嚴重的心腦血管病、肝腎疾病、惡性腫瘤、糖尿病,易出血傾向或全身多臟器功能衰竭等患者。剔除及終止標準:試驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合納入標準或符合排除標準者;未按照試驗規(guī)定方案接受治療者;臨床資料不全者;發(fā)生嚴重不良事件或并發(fā)癥者;中途退出治療或失訪者。

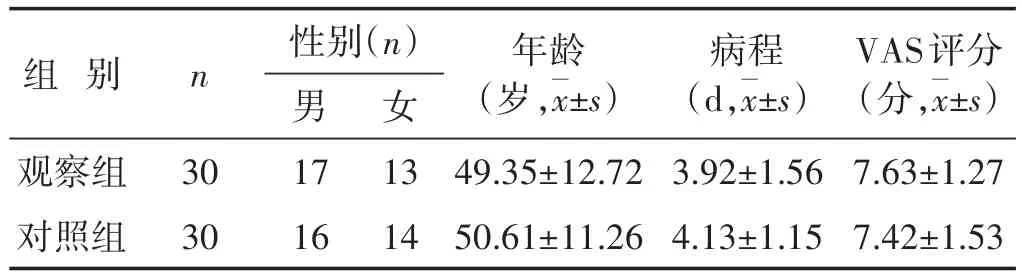

1.2 臨床資料 選取2018年8月至2020年8月就診于福建醫(yī)科大學附屬泉州第一醫(yī)院針灸推拿科及皮膚科門診帶狀皰疹急性期患者60例,采用隨機數字表法分為觀察組與對照組各30例。經統(tǒng)計分析,兩組臨床資料差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組臨床資料比較

1.3 治療方法 觀察組采用火針贊刺聯(lián)合放血療法治療。方法:患者取合適體位,囑操作時勿隨意移動。醫(yī)者使用碘伏消毒皰疹及周圍皮膚,點燃酒精燈置于患處約15 cm處,右手持0.65 mm×45 mm火針(大名華龍牌一次性針灸針,豫械注準20182200868),用酒精燈外焰將針身燒熱、針尖燒至白亮,快速靠近患處垂直于皰疹處點刺1~2下,深度約2~3 mm,同時用無菌紗布擦拭皰液。接著,選用小號一次性無菌醫(yī)用注射器針頭(康德萊,國械注準20193141818)在痛點及皰疹集中部位點刺3~5下,拔上火罐,留罐5 min后用干棉球清除淤血。最后,在施術部位用碘伏消毒。治療結束后囑患者避免撓抓,局部紅暈、紅腫未消退時忌洗浴,以防感染。以上治療隔日1次,7次為1個療程,治療1個療程,若治療期間皰疹、疼痛痊愈則停止治療。對照組予鹽酸伐昔洛韋片(麗珠集團麗珠制藥廠,國藥準字H10960079),每次0.3 g,每日2次,餐后口服;甲鈷胺片(衛(wèi)材藥業(yè)有限公司,國藥準字H20143107),每次0.5 mg,每日3次,餐后口服;維生素B1(天津市健生制藥有限公司,國藥準字H12020573),每次10 mg,每日3次,餐后口服,14 d為1個療程,治療1個療程[9]。

1.4 觀察指標 1)皰疹評價指標:止皰時間(皰疹停止增多的時間),結痂時間(水皰干涸,結痂面積大于50%的時間),脫痂時間(痂皮完全脫落所用的時間)。分別于對應的時間點記錄1次。2)疼痛評價指標:采用視覺模擬量表(VAS)評分。以0~10標尺計分,0代表沒有痛感,10代表最大疼痛強度。于首次治療前、末次治療后各記錄1次。3)外周血清P物質(SP)測定:抽取最痛點局部血液3mL,制備血清,采用酶聯(lián)免疫吸附法(ELISA)檢測血清中SP含量。于首次治療前、末次治療后各記錄1次。4)后遺神經痛發(fā)生率:記錄兩組患者發(fā)病1個月后遺留的神經痛患者例數,計算后遺神經痛發(fā)生率。5)安全性指標評價:記錄兩組治療中有無出現(xiàn)感染、燙傷、出血、胃腸道不適等不良反應及嚴重并發(fā)癥等情況。

1.5 療效標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[10]制定療效標準。痊愈:療效指數≥90%;顯效:療效指數≥70%,<90%;有效:療效指數≥30%,<70%;無效:療效指數<30%。療效指數=[(治療前VAS評分-治療后VAS評分)÷治療前VAS評分]×100%。

1.6 統(tǒng)計學處理 應用SPSS22.0統(tǒng)計軟件。計數資料用χ2檢驗,計量資料符合正態(tài)分布的以(±s)表示,組內比較采用配對樣本t檢驗,組間比較采用獨立樣本t檢驗,等級資料采用秩和檢驗。均采用雙側檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 兩組止皰、結痂及脫痂時間比較 見表2。觀察組止皰、結痂及脫痂時間均早于對照組(P<0.05)。

表2 兩組止皰、結痂、脫痂時間比較(d,±s)

表2 兩組止皰、結痂、脫痂時間比較(d,±s)

注:與對照組比較,△P<0.05。下同。

組別觀察組對照組脫痂時間11.33±2.59△15.43±3.25 n 30 30止皰時間3.97±1.43△5.02±1.37結痂時間4.66±1.78△7.05±2.33

2.2 兩組治療前后VAS評分比較 見表3。治療后,觀察組與對照組均低于治療前(P<0.05);兩組比較,觀察組VAS評分優(yōu)于對照組(P<0.05)。

2.3 兩組治療前后血清SP含量比較 見表3。治療前,兩組患者皰疹局部外周血SP含量比較無明顯差異(P>0.05)。治療后,觀察組與對照組外周局部血清SP含量均低于治療前(P<0.05);兩組比較,觀察組低于對照組(P<0.05)。

表3 兩組治療前后VAS評分、血清SP含量比較(±s)

表3 兩組治療前后VAS評分、血清SP含量比較(±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別觀察組(n=30)對照組(n=30)時間治療前治療后治療前治療后VAS評分(分)7.63±1.27 1.45±1.22*△7.42±1.53 3.13±1.35*SP含量(pg/mL)105.01±11.08 63.48±9.95*△101.32±10.05 80.35±12.16*

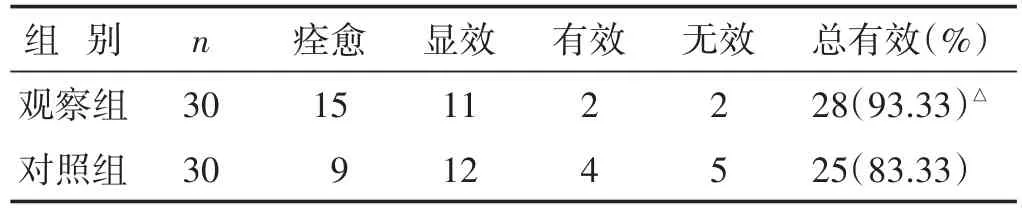

2.4 兩組臨床療效比較 見表4。治療后,觀察組總有效率明顯高于對照組,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

表4 兩組臨床療效比較(n)

2.5 兩組后遺神經痛發(fā)生率比較 發(fā)病1個月后隨訪,觀察組患者發(fā)生后遺神經痛1例,對照組4例,觀察組后遺神經痛發(fā)生率為3.33%,明顯低于對照組13.33%,差異具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。

2.6 安全性評價 治療中對照組患者出現(xiàn)頭暈1例、惡心及胃腸不適2例,經對癥處理后改善,不影響治療。觀察組未發(fā)現(xiàn)明顯不良反應。

3 討 論

帶狀皰疹,中醫(yī)學稱“蛇串瘡”“腰纏火丹”,徐春甫《古今醫(yī)統(tǒng)大全》曰“纏腰火丹蛇串名,干濕紅黃似珠形,肝心脾肺風濕熱”。《外科啟玄》言“蛇串瘡,此瘡因衣服被蛇游過,或飲食內受沾蛇毒,入于皮毛,致生瘡且痛”。中醫(yī)學認為,本病多因肝脾濕熱、兼感毒邪,導致肌膚營衛(wèi)郁滯發(fā)為皰疹,濕熱毒邪阻滯經脈、氣血不通而致疼痛。現(xiàn)代醫(yī)學研究證實,當人體免疫功能低下,患者易被VZV感染,VZV進入感覺神經末梢后潛入脊髓的后根神經節(jié)內被激活并引起皰疹[11]。目前西醫(yī)一般予以抗病毒、止痛、調節(jié)免疫及神經阻滯等治療,但療程較長,服藥不良反應大,且后遺神經痛的發(fā)生率較高[12]。

火針療法,古籍載曰“燔針”“焠刺”,《靈樞·官針》載“焠刺者,刺燔針則取痹也”,故常用于治療熱證、實證及痛證。火針贊刺法,古稱“焠刺”“角法”,該法灼烙人體經穴、病患處,因火針針頭較普通針灸針粗,出針后針孔較大,不會馬上閉合,利于病邪直接排出體外;另一方面,借助火力激發(fā)人體的陽氣,機體氣血通暢,則正勝邪去而病愈。中醫(yī)學認為,本法通過引氣、發(fā)散病邪,即“以熱引熱”“火郁發(fā)之”[13],達到止痛緩急、清熱解毒之效。現(xiàn)代研究亦發(fā)現(xiàn),該法具有抗炎、滅菌、加快皮損愈合,調整感覺系統(tǒng)、抑制原發(fā)性疼痛,改善微循環(huán),增強機體免疫功能,促進恢復等作用[14]。《素問·血氣形志》“凡治病必先去其血……瀉有余,補不足”,放血療法能祛瘀生新,疏通經絡,氣血通暢則痛止。相關研究證實,刺血不僅能顯著改善血液流變學異常、局部的微循環(huán)障礙,還可以顯著降低外周的炎性介質含量[15]。

疼痛是帶狀皰疹主要臨床表現(xiàn)之一,劇烈而頻繁發(fā)作的疼痛,給患者的工作、生活帶來許多負面影響,甚至發(fā)生抑郁、焦慮等,因此,盡早止痛對患者意義重大。SP是與傷害性刺激有關的神經肽[16],廣泛分布于細神經纖維內。相關研究發(fā)現(xiàn),SP能直接或間接通過促進谷氨酸等的釋放參與痛覺傳遞并激發(fā)神經源性炎性反應,同時局部炎性介質又可刺激神經末梢釋放SP[17]。目前針對帶狀皰疹疼痛與SP含量關系的研究較少。本研究結果顯示,火針贊刺聯(lián)合放血療法治療鎮(zhèn)痛效果較常規(guī)西藥治療更好,皰疹外周局部血清SP含量均較治療前明顯降低,而火針贊刺聯(lián)合放血療法組下降更為顯著,能更大程度降低SP含量,說明患者疼痛緩解程度與SP含量下降程度呈正相關,提示其鎮(zhèn)痛機制可能與降低外周血清SP含量有關。

綜上,火針贊刺聯(lián)合放血療法能祛除濕熱毒邪,促進肌膚之濕熱毒邪迅速外泄,加快皰疹消退和結痂,能活血祛瘀、促進經絡氣血運行,從而緩解疼痛,且提高臨床療效,減少后遺神經痛的發(fā)生率,值得臨床運用。