依托成都優渥自然資源稟賦高質量推進大熊貓國家公園建設

大熊貓國家公園成都管理分局黨組書記、局長 楊小廣

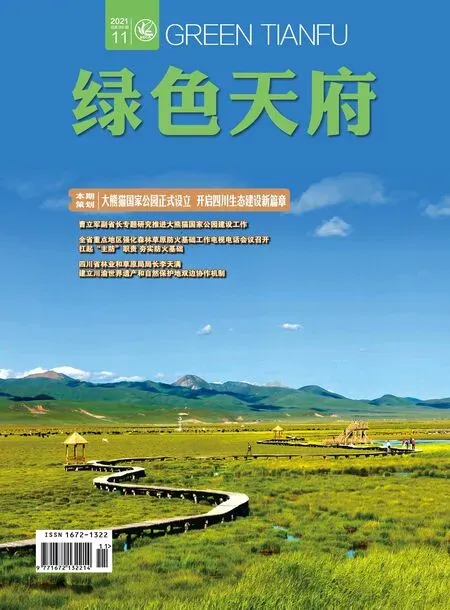

大熊貓國家公園大邑片區風景

建立國家公園體制是習近平總書記親自謀劃、親自推動的一項重大工作,是生態文明制度建設的重要內容。2016年1月,習近平總書記在中央財經領導小組第十二次會議上要求,“要整合設立國家公園,更好保護珍稀瀕危動物”。2021年10月12日,在《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議上,習近平總書記宣布中國正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園,保護面積達23萬平方公里,涵蓋近30%的陸域國家重點保護野生動植物種類。大熊貓國家公園成都片區面積為1459 平方公里,涉及都江堰市、彭州市、崇州市、大邑縣4個市(縣),區域內現有高等植物3000余種、陸生野生動物500余種、野生大熊貓73只。

成都是全球唯一具有野生大熊貓和圈養大熊貓資源的特大城市,大熊貓國家公園的正式設立,有利于推進區域山水林田湖草系統治理,保護全域生態系統原真性和完整性;有利于整合全域大熊貓文化資源,創建人與自然和諧共生的典范城市,形成“國家公園+公園城市”相互促進的建設發展格局。

聚焦改革創新 完善支撐體系

大熊貓國家公園成都片區紅外相機拍攝

加快推進國家公園理論創新、規劃編制和機構完善。引入清華大學國家公園研究院院長楊銳團隊,聯合中科院成都生物所等專業機構,搭建理論研究合作平臺,開展國家公園保護與利用評估與分類管理研究、氣候變化應對碳中和目標治理路徑研究等10余項前瞻課題研究。科學整合范圍內原有16 個保護地及其管理機構,完成都江堰、彭州、崇州和大邑4個管護總站和28個管護站組建工作,構建 “管理分局—管護總站—管護站”三級管理體系;組建大熊貓國家公園成都片區法庭,實現環境資源類案件指定管轄及統一審理。啟動編制大熊貓國家公園成都片區保護與發展實施規劃,指導相關縣(市)編制入口社區建設規劃,精準標定大熊貓國家公園成都片區發展路徑,促進實現“園內體驗,園外服務”的保護發展模式,目前“熊貓健康小鎮”“熊貓香山項目一期”等重點項目已建成投運。構建理論研究、價值核算、政策法規和組織保障四大體系,配齊配強干部隊伍、加強對外合作交流,建立大熊貓國家公園生態系統價值核算指標體系,推動龍門山區域生態保護立法,整合大熊貓科研力量和資源,建立“科研繁育—野化放歸—野生大熊貓救助”一體化科研體系。

聚焦保護修復 夯實生態本底

大熊貓國家公園成都片區屬于岷山—邛崍山—涼山生物多樣性保護與水源涵養重要區域,是全市自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的部分。成都在大熊貓國家公園建設中嚴格落實生態保護紅線、環境質量底線和資源利用上線,制定生態環境準入清單,配合建立生態環境分區管控體系并監督實施,目前核心區已遷出52人,完成大熊貓棲息地修復4.36萬畝。采取日常巡護與聯合巡護相結合的方式,在重點區域、重點地段、重點部位和重點時間節點開展巡護,科學劃定巡護路線65條,培訓基層管護人員120人次,年初以來共開展日常巡護1633次,出動1070人次開展候鳥護飛、反盜獵等專項行動52次,切實加強范圍內人為活動管控。大熊貓國家公園范圍內小水電整治退出已完成34個。啟動《大熊貓國家公園成都片區生態智能監測網絡體系建設方案》編制和現有監測系統優化整合工作,建立標準統一、管理統一、功能完善、智能高效的監測評估預警體系,目前已設置監測網格94個、攝像頭和紅外相機484個,收集整理大熊貓、金絲猴、雪豹等旗艦物種照片18萬張、視頻4.8萬條。

聚焦共建共享 推動鄉村振興

探索大熊貓國家公園生態系統價值核算指標體系、國家公園特許經營管理制度、自然資源所有者參與特許經營收益分配機制等共管共治共享制度機制體系,引導社區居民參與生態保護,有力助推國家鄉村振興戰略。與區域內34個村(社區)簽訂集體所有自然資源合作保護協議書,簽訂率已達97.1%。推進編制《大熊貓國家公園(成都)生態管護崗位管理辦法》,指導相關縣(市)科學設置公益崗位,吸納原住民及周邊居民參與大熊貓國家公園生態保護和運營管理并獲益。引導產業轉型,摸清4個縣(市)35個村(社區)的產業底數,啟動大熊貓國家公園友好示范社區和友好生態產品認證體系建設,推動“大熊貓+ ”生態產業價值轉化。依托大熊貓超級IP和生態旅游資源,招引頭部企業和高能級生態建設項目,打造“大熊貓+ ”多元復合場景,策劃儲備近中遠期項目240個,總投資205億元,撬動社會資本716億元。截至目前,已落地項目27個,投資697億元,西嶺雪山提升改造、大熊貓國家公園展示中心等重點項目穩步推進。堅持片區發展與周邊區縣發展同頻共振,與省內20 個區(市)縣政府簽訂戰略合作協議,共建產業基地,搭建展銷平臺,聯合蘆山縣、汶川縣打造“熊貓·茶”“熊貓·蜜”品牌,解決當地近2000人就業問題,每年農戶增收超過4000元。

家門口的國家公園——大熊貓國家公園

大熊貓國家公園都江堰片區龍池夏景