我國開展的輻射環境水平調查現狀與展望

陳前遠,楊維耿,趙順平,鄭惠娣,陳 彬,宋偉剛

(1.浙江省輻射環境監測站/國家環境保護輻射監測重點實驗室,杭州 310012;2.復旦大學現代物理研究所/核物理與離子束應用教育部重點實驗室,上海 200433)

開展輻射環境水平調查,是獲取各種環境介質放射性水平現狀、了解我國境內輻射環境水平變化趨勢、以及評估各類核與輻射設施運行對外圍環境影響的重要手段。2011年日本3·11福島核事故之后,我國境內“談核色變”的現象屢屢見于媒體;核安全法2018年實施以來,核安全監管面臨的壓力空前巨大,公眾對輻射環境水平現狀的知情需求日益高漲;2021年4月,日本作出排放福島污染水決定之后,海洋輻射環境成為了公眾關注的焦點。

我國第一次全國范圍內的輻射環境水平調查開展于1983—1990年,30年來,伴隨著國民經濟的迅速發展和低碳經濟的深入推進,我國核電裝機容量、核燃料循環設施數量、核技術利用設施數量和NORM設施的開發力度突飛猛進,整體環境的輻射水平也必然會隨之發生變化。我國已形成較為完善的輻射環境監測網絡,開展輻射環境水平質量監測和重點監管核與輻射設施外圍輻射環境監測,是網絡成員單位重要職責之一。本文以第一次全國性輻射環境水平調查[1]為起點,以我國輻射環境監測機構近30年來開展的各類調查(監測)活動為主線,以其他機構開展的調查工作為輔線,通過廣泛而深入的調研,對我國已經開展的各類輻射環境水平調查所涵蓋的監測介質(對象)、項目和點位進行全面的分析,并提出我國下一步擬開展的輻射環境水平調查工作建議。

1 我國輻射環境水平調查現狀

本文所列輻射環境水平調查現狀,主要指的是生態環境部門組織的全國范圍內的各類調查工作,包括各類輻射環境本底/現狀水平調查、核與輻射設施外圍輻射環境調查、NORM相關輻射環境水平調查,對其他部門開展的輻射環境水平調查、以及其他區域性的輻射環境水平調查也作了不完全統計。為更加直觀、定量的反映調查開展現狀,對歷次調查覆蓋的監測對象(介質)、監測項目和點位覆蓋情況作了定量統計,其中,監測對象(介質)包含環境γ輻射、空氣、陸地水體(底泥、沉積物)、陸生生物、土壤、海水(沉積物)和海洋生物等;監測項目按γ輻射、氡(子體)、天然核素、人工核素和其他核素(3H、14C等既有宇生途徑,又有人工途徑產生的核素)進行區分;監測點位覆蓋情況按點位實際數量、涵蓋行政區域數量、流域和海域數量等進行羅列。

1.1 全國環境天然放射性水平調查研究(1983—1990年)

由原國家環境保護局組織,在全國范圍內開展,29個省、自治區、直轄市和部分市級環境監測站(所)共300余人參加,歷時8年[1]。形成了全國天然貫穿輻射水平[2]、部分地區空氣中氡及其子體α潛能濃度[3]、各類水體中天然放射性水平[4]、土壤中天然放射性核素濃度[5]等全國性專題報告;另外還編制了各省、自治區、直轄市環境天然貫穿輻射水平、土壤中天然放射性核素和水體中天然放射性核素研究分報告,積累了大量的監測數據。全國天然放射性水平調查研究開展情況列于表1。

表1 全國天然放射性水平調查研究開展情況一覽表[1-5]

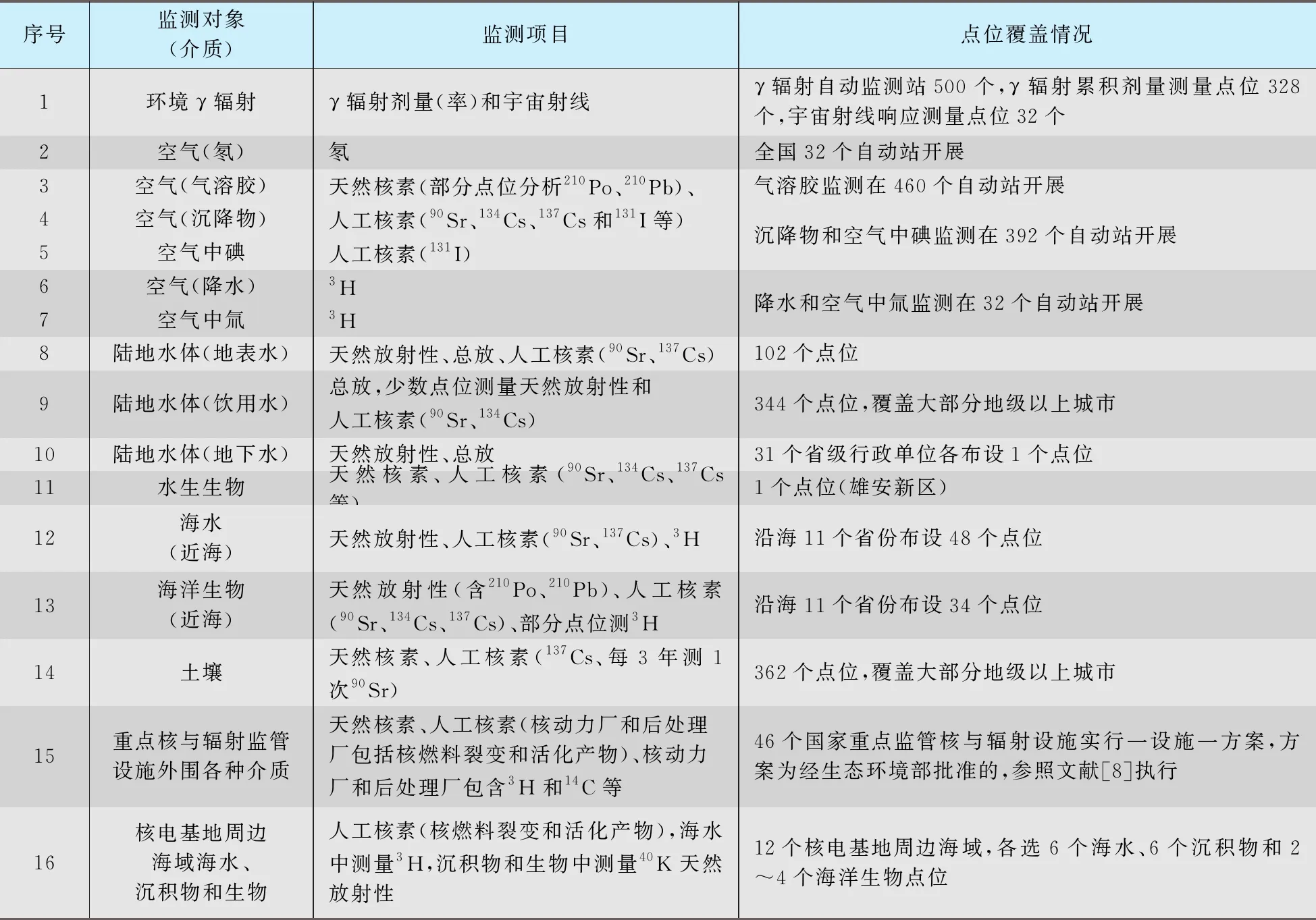

1.2 全國輻射環境質量監測網絡開展情況

全國輻射環境質量監測網絡由國家環保總局于2002—2005年開始組織建設,2007年正式投入運行[5],第一批國控點點位包含輻射環境自動監測站25個、陸地輻射監測點318個、核環境安全預警點22個、水體點70個、土壤點175個[6]。經過14年的運行,網絡覆蓋面不斷擴大,截至2021年[7],國控點點位包含空氣自動監測站500個、陸地輻射監測點328個、陸地水體點477個、水生生物點1個、海水(近岸)點48個、海洋生物點34個、土壤點362個、電磁輻射監測點85個、國家重點監管核與輻射設施46個、在12個核電基地周邊海域開展海水、沉積物和生物監測[8]。2021年全國輻射環境監測網絡開展現狀列于表2。

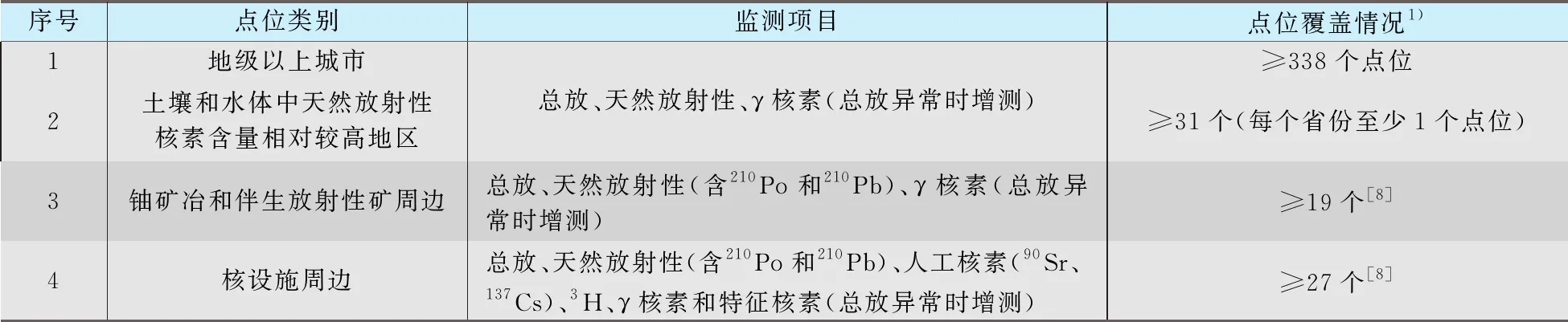

1.3 集中式飲用水水源地放射性水平調查

2017年,原環境保護部組織開展了集中式飲用水水源放射性水平調查,覆蓋全國地級以上城市飲用水源地、重點監管的核設施與敏感點周邊或排放口下游飲用水源、伴生放射性礦周邊集中式飲用水水源、土壤和水體中天然放射性核素含量相對較高地區飲用水水源等[9-11]。調查具體涉及項目和點位覆蓋情況等列于表3。

表2 2021年全國輻射環境質量監測網絡開展現狀[8]

表3 集中式飲用水源地放射性水平調查開展情況[9]

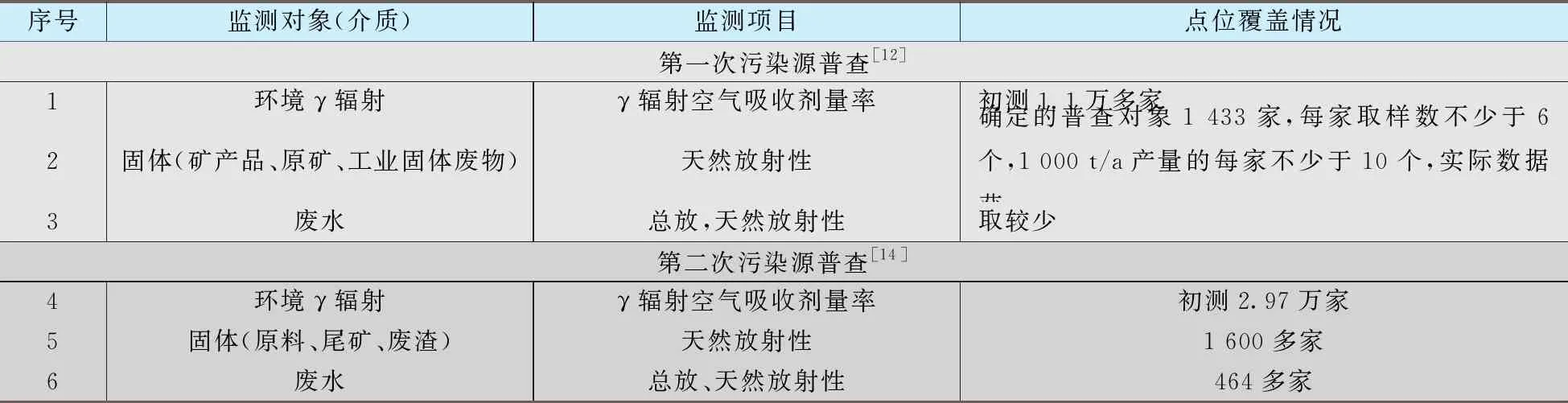

1.4 全國污染源普查伴生放射性污染源普查

2006年10月,國家環保總局組織第一次全國污染源普查伴生放射性污染源普查工作。選定稀土、鈮/鉭、鋯石和氧化鋯、錫、鉛/鋅礦、銅、鐵、磷酸鹽、煤(包括煤矸石)、鋁和釩等11類礦產資源[12];2016年,原環境保護部根據《全國污染源普查條例》啟動第二次全國污染源普查伴生放射性礦污染源普查工作,在第一次11類礦產的基礎上,增加了鉬、金、鍺/鈦、鎳等4類普查對象[13-14],兩次普查涉及監測對象(介質)、監測項目和點位列于表4。

表4 全國污染源普查伴生放射性污染源普查(第一次和第二次)開展情況

1.5 全國核基地和核設施輻射環境調查現狀和評價

該項工作于2012年開展,調查對象包括民用和軍工核設施,涵蓋生產基地、科研基地、核電基地、鈾濃縮和元件生產基地、鈾礦冶設施、放射性廢物處置場等,設施種類和數量多于表2所列重點監管核與輻射設施,調查對象和項目則與表2所列同類設施類似,補充了人為活動引起的天然放射性水平增加(NORM)數據和核技術利用設施輻射環境水平數據[15]。

1.6 其他區域性調查工作

1.6.1東、南海近岸海域環境綜合調查

1998年,浙江省舟山海洋生態站牽頭開展了我國東、南海近岸海域環境綜合調查工作,浙江省和廣東省輻射監測機構承擔了海洋環境放射性調查樣品的分析,并形成了專題報告[16-17]。調查涉及監測對象(介質)、項目和點位情況列于表5。

表5 東、南海近岸海域放射性調查開展情況[16]

1.6.2核電廠運行前本底調查

根據《核動力廠環境輻射防護規定》(GB 6249—2011)[18]和《核電廠環境放射性本底調查技術規范》(NB/T 20139—2012)[19]等標準規定,我國沿海已運行的12個核電基地均至少已獲取了運行前2年本底監測數據,數據覆蓋所有環境介質,監測核素種類包含了人工和天然放射性核素。此外,湖北咸寧大畈、江西九江彭澤、湖南益陽桃花江、重慶涪陵、河南南陽、吉林靖宇等內陸廠址,也至少獲取了1年的選址/可研期本底監測數據。

1.6.3室內和環境氡全國/局部區域調查

關于室內氡的水平調查一直都在斷斷續續的進行;王春紅等[20]使用累積測量方法,測量了國內1個省(浙江省)和其他7個分布于不同省份城市共2 029個房間的氡濃度數據;尚兵等[20-21]采用統一的累積測量方法對國內26個城市約3 098間房屋內的氡濃度水平進行了調查,發現室內氡水平呈現整體上升趨勢。這是國內近30年來開展的規模較大的兩次氡濃度水平調查。

1.6.4其他地方性調查工作

在生態環境部統一部署下,核與輻射安全中心在雄安新區和東北邊境地區分別開展了環境輻射水平本底調查工作。

利用核與輻射安全監管項目,生態環境部組織重慶市和湖北省開展了三峽庫區水環境放射性水平調查[22]。

2 存在問題分析

2.1 部分環境介質調查開展不充分

全國天然放射性水平調查未涉及空氣和生物介質;專項調查側重于水體放射性監測;核基地調查、核電廠本底調查覆蓋了這些介質,但是數據覆蓋面僅限于設施周邊;全國輻射環境監測網絡補充了空氣介質數據,但是,陸生生物僅僅布設了一個點位,海洋生物監測點位數量同樣偏少。因而,各類生物樣品放射性水平調查數據亟需補充。

2.2 人工放射性核素調查不充分

全國天然放射性水平調查對人工放射性核素是存在缺位的;盡管全國輻射環境監測網絡作了一定的補充,覆蓋的點位數與全國天然放射性水平調查相比還是有極大差距,各類監測對象(介質)人工放射性核素水平數據亟需補充。

2.3 海洋環境監測覆蓋面不足

東、南海近岸海域環境綜合調查環境放射性調查未覆蓋我國所有海域,全國輻射環境監測網絡開展了近岸海水和海洋生物監測,補充了相應介質監測數據,但是點位偏少且未覆蓋沉積物監測;生態環境部門尚未開展管轄海域放射性監測工作,海洋放射性水平調查深度和廣度均需得到加強。

2.4 氡的監測未引起足夠重視

氡是肺癌的重要致病因子之一,受到公眾普遍關注;由1.1節、1.2節和1.6.3節所列我國部分氡水平調查開展情況可知,我國尚未集中開展超過萬間房屋的氡調查,氡調查工作缺乏統一規劃、樣本量偏少,代表性不夠。

2.5 水體放射性水平調查需進一步夯實

集中式飲用水水源地調查未鋪開進行90Sr和其他人工核素分析,全國輻射環境監測網絡僅在部分飲用水點位和地表水點位開展了人工核素監測;相較于全國環境天然放射性水平調查研究,各類陸地水體調查樣本數也明顯偏少;各重點河流周邊NORM設施開發利用所引起的水體中天然輻射水平變化也不容忽視[12-14],天然輻射水平調查數據也需得到補充。

3 對策與建議

3.1 開展輻射環境監測數據建庫工作

國家科技基礎性工作專項“我國環境放射性水平精細圖譜建設”項目正在推動中,數據庫建設重要性顯而易見。前述各項調查積累了大量數據,數據提交格式不盡相同,統一的全國輻射環境水平數據庫尚未建成。建議參照 “全國環境天然放射性水平數據庫”[23],建立更加全面的“中國環境輻射水平數據庫”。

3.2 開展中國海洋輻射環境水平調查

對《東、南海近岸海域環境綜合調查》和上述其他調查工作中所列近岸海域本底監測數據進行收集和整理,將海洋輻射環境水平監測納入全國輻射環境監測網絡框架內;適時開展管轄海域海水、海洋生物和沉積物監測;補充開展近岸海域海洋沉積物監測、適當增加近岸海水和海洋生物監測點位;針對日本福島污染水排放,抓緊實施專項調查,盡快啟動中國海洋輻射環境水平現狀調查,調查應重點關注3H、14C、137Cs、90Sr和129I等排放相關核素。

3.3 中國水體放射性核素濃度及周邊NORM專項調查

補充開展各類陸地水體中人工放射性核素水平調查;在全國重點河流和新建重點水利設施增加布點,開展天然和人工放射性水平調查工作;同時,開展重點河流周邊NORM設施對水體影響的專項調查。

3.4 開展全國氡水平專項調查

無論是從氡監測數據的代表性和全面性、氡致人群健康效應、還是從室內氡的防控趨勢和國內外對氡監測的重視程度來說,開展全國氡水平調查,刻不容緩。

3.5 開展土壤、生物及空氣放射性水平專項調查

土壤輻射環境本底調查已經在第一次天然放射性水平調查中充分開展,但是人工放射性核素的監測未在全國性調查中展開。空氣和生物介質中放射性水平數據存在大量空白。因而,需補充開展全國空氣和生物介質中放射性水平調查,并開展全國土壤中人工放射性核素水平調查。

3.6 引入航空測量等調查手段

航空監測是由鈾礦勘查航空γ能譜測量技術發展起來的,航測設備對地面和空氣放射性靈敏度高,不受地面交通條件限制,覆蓋面寬。美國每3~5年對核設施開展一次航測[24]。可考慮將航空測量用于核設施、NORM設施以及高本底地區輻射環境水平調查工作。

4 結語

綜上所述,自全國環境天然放射性水平調查以來,我國環境輻射水平調查工作從未間斷,獲得了大量基礎數據。但是,歷年的調查工作在放射性核素種類、監測點位、監測介質覆蓋面上,還存在一定的不足。下階段,我國環境輻射水平調查工作可以從原有監測數據入庫整合出發,逐步開展各項補充調查工作,引入航空測量等新型監測手段,在建庫、查漏和補缺工作告一段落后,適時開展第二次全國環境輻射水平調查。