區域性商會組織的網絡結構實證研究

——以跨地區潮汕商會為例

鄭慕強,吳嘉倪,周 攀

(汕頭大學商學院,廣東 汕頭 515063)

在傳統產業轉型升級和變革創新的過程中,企業家發揮重要作用,其行為直接影響企業升級戰略的制定、實施及效果,區域性企業家影響區域產業發展模式的例子很多,包括浙商、蘇商和粵商群體以及相應的區域經濟發展模式[1]。隨著企業家的流動,經濟發展也延伸至區外、海外和國外。潮汕商人作為粵商的主體,被認為是區域企業家集群的典型樣本,是以潮汕地緣為基礎,具有潮汕文化心理和價值觀的商人群體,比如李嘉誠、謝國民、馬化騰等。潮商以區域性族群的形式發展,相互依賴、合作互惠,無論是歷史上的潮州會館,還是當代分布于世界各地的潮汕商會和“潮團聯誼會”等都顯示了潮商是一個十分懂得團結互助的商業族群。

在互聯網、大數據等科技不斷發展的商業環境下,任何區域性企業的生存和發展都離不開由組織內部、上下游企業、相關政府部門、各類協會團體等組成的網絡資源的支持。社會網絡是由企業、上下游企業、同行及相關企業部門組成的節點連線。地域性商會實質上是一個建立和根植于血緣、地緣基礎上的社會網絡。汕頭是中國最早開放的經濟特區,是潮汕文化的發源地之一和潮商的本源地。香港是全球重要的國際金融、貿易和航運中心,是中西方文化交融之地,是潮商“海外移民”的第一站,“蓋南洋各地,歸來華僑,均在香港登岸,轉船赴汕”,憑借強大的適應力和敏銳的商業嗅覺,潮商成為香港強大的商人群體。潮汕人一半在國內一半在海外,境內外的潮商在不同體制、商業環境、文化背景下,其組織內部網絡特征是否有所不同?外部網絡關系情況如何?本研究選擇汕頭和香港兩個極具代表性的地區,以社會網絡為視角,試圖比較和剖析內外部網絡特征。

一、文獻綜述

(一)企業內部網絡結構特征

不同的網絡所呈現的結構特征具有明顯的差別,網絡規模、網絡密度等特征對網絡中創新知識的傳播及吸收具有較大的影響[2-3]。Mcfadyen和Cannella 研究表明,網絡密度有利于形成網絡信任機制,這對于網絡中共同語言的形成,進而促進創新信息的共享有幫助[4]。Tsai 和Ghoshal 基于信任視角,對網絡進行了量化分析,結果表明網絡信任機制有助于網絡中成員信息互惠,進而促使企業技術及產品創新績效的獲取[5]。周密等指出,跨網絡的結構連接,有利于擴大網絡氛圍的知識共享,進而提升創新知識的吸收和創新績效的獲取[6]。竇宏賓和王正斌認為,對處于網絡中心地位的組織來說,在組織之間及跨組織之間信息互惠中將占據有利地位,有助于獲取新的創新知識和創新成果的轉化[7]。Chen 和Liu 研究表明,在網絡某一重要位置上,中心位置對創新知識獲取具有正向作用[8]。馬永紅和張帆等基于環境不確定性視角,分析集群網絡結構對企業知識水平的影響,結果表明風險環境集群能加速網絡結構對集群知識水平的提升效果[9]。Brennecke 和Rank 基于協作研發企業知識網絡聚集特征演變的視角,探索網絡成員參與協作研發活動的網絡局部聚集情況,結果發現企業在合作中往往更多承擔知識整合和知識組合配置建議者的角色[10]。馬驥和湯小銀以葉集木竹為例,運用復雜社會網絡模型分析網絡結構演化和網絡組織特征,結果發現傳統產業集群獲取新的集群競爭力,實現成員協同發展,需要推動集群價值網絡的建設,發揮中介機構輔助功能[11]。

(二)企業外部網絡關系

人與人之間的社會關系網絡被引入企業與組織之間便成了企業網絡,社會資本理論(SCT)認為組織的網絡資源對創新成果和績效的提高起重要作用[12]。社會資本理論認為組織所處的跨組織網絡和組織內網絡以及共享的信息流、價值流、資源流等,對創新績效的獲取具有顯著促進作用[13]。Zaheer 和Bell 認為跨組織網絡和組織內網絡的信息互惠,有利于成員信任感的加強及創新績效的提升[14]。Burt 認為社會網絡在被引入管理學領域之后,就被認為是企業謀求外部支持和獲取網絡資源的重要通道[15]。孫騫和歐光軍以東湖高新區內高新技術企業為研究對象的實證研究,結果表明雙重外部網絡嵌入有利于企業創新績效的提升[16]。張春雨等基于網絡嵌入理論和新制度主義理論的實證研究,結果表明外部網絡嵌入對創業企業商業模式有顯著促進作用[17]。Cowan 和Jonard基于案例探索,結果表明企業嵌入的組織網絡中聯系的強度、密度和互惠度質量,有利于提升組織整體的創新績效[18]。孫永磊等研究組織網絡與創新績效的關系,結果表明組織網絡規模與商業模式創新之間存在倒U 型關系,網絡的異質性程度和聯結強度有利于商業模式創新的實施[19]。

(三)商會組織研究

對于商會組織的研究多數從商會組織形成原因和發展現狀角度進行探索,有的研究分析發展模式[20-21],有的研究剖析商會與政府的關系[22-23],有的研究探索合作路徑[24-25]。有的研究則是深入對行業協會與商會組織公共組織問題進行研究,包括公益服務[26]、公共行政合法性[27]、危機應對[28]。有的研究則是針對商會組織內部發展問題的研究,包括社會資本與治理網絡問題,比如溫州行業協會或商會[29,1]、浙商組織[30]、在京外地企業商會[31]、廣東省工商聯系統商會組織[32]、湖北商會[33]、香港潮州商會[34]。

二、研究設計

(一)樣本選擇與數據

本研究選擇香港地區和汕頭的企業家為研究對象,香港地區依托香港潮州商會和企業家代表赴汕參加會議的契機進行問卷的發放統計和深度訪談,汕頭地區則依托汕頭市工商聯下屬的商會企業進行問卷調查和深度訪談。共發放調查問卷117 份,其中香港地區50 份,回收問卷46 份,有效問卷44 份;汕頭地區67 份,回收問卷60份,有效問卷54 份。有效率為83.76%,樣本基本情況如表1 所示。另外,受訪企業成立均超過3年,問卷回答者基本上都是企業的主要負責人,這確保了問卷信息的可靠性。

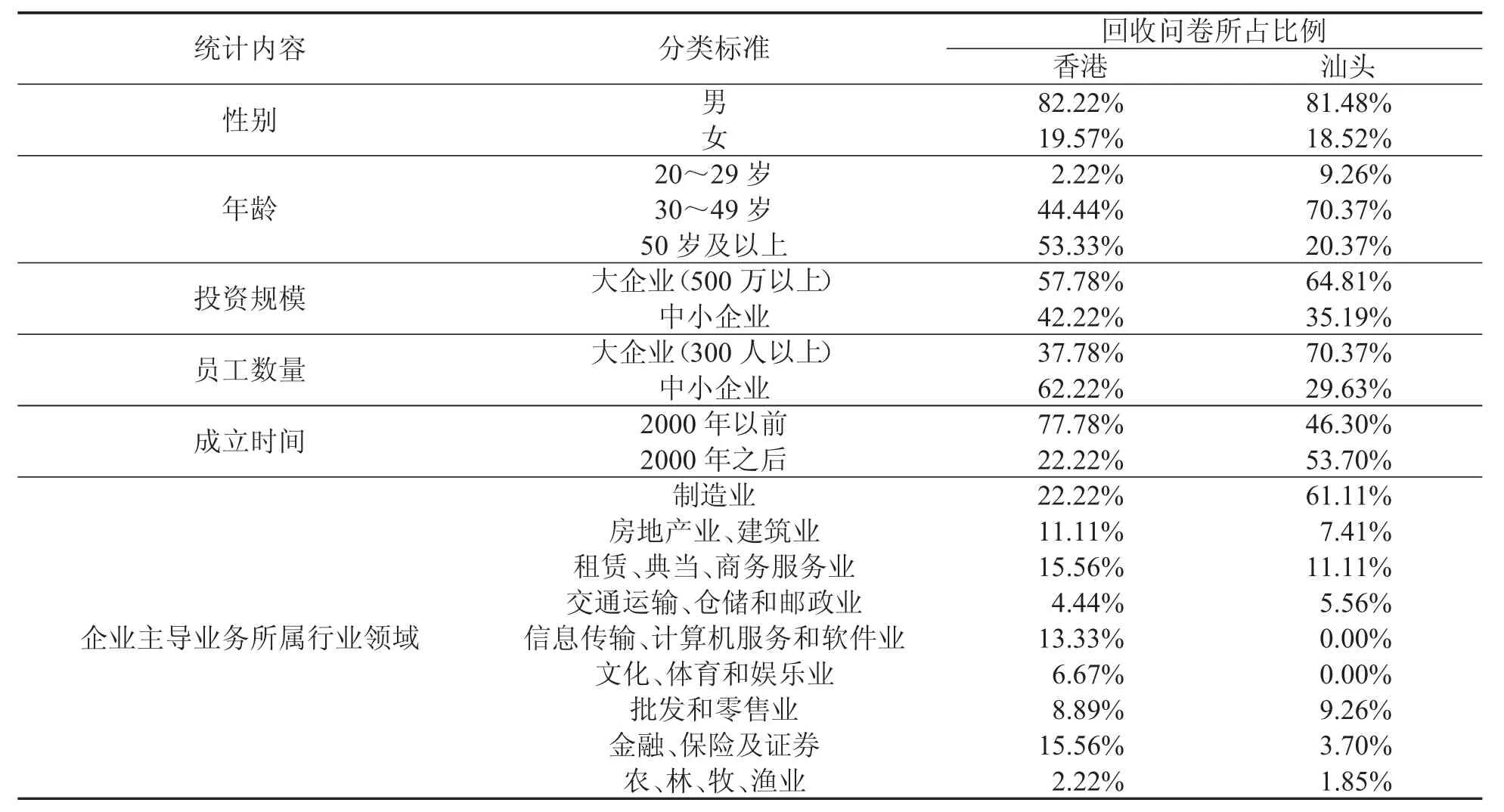

表1 企業基本情況統計表

(二)變量定義及測量

本研究包括網絡基本特征、中心性、角色、位置等,具體指標有網絡構成與關系強度、網絡異質性、網絡規模和外部網絡情況,在指標操作性定義和量化上,主要采用國內外已有并得到廣泛認可的研究文獻,主要參考Burt[35]、Uzzi[36]和趙炎等[37]的測量題項設計。

關系構成劃分為“血緣”“友緣”“學緣”“業緣”四部分。血緣關系主要指潮商個體三代以內的直系血親及非直系的親屬,友緣關系主要指關系較密切的好朋友,學緣關系主要指因學業而結識的同學及老師,業緣關系主要指因業務往來而結識的人。網絡規模采用“能夠主動聯系的潮商企業或者企業家數量”進行測量。關系強度使用“互動頻率”“信任程度”“互惠行動內容”進行測量。網絡異質性采用“年齡”“性別”“經營類型”進行測量。外部網絡包括商業網絡(同行、上下游、相關企業等)、當地政府部門、科研機構、金融機構。

(三)量表信度效度分析

我們采用SPSS23.0 檢驗量表的信度和效度。經驗證,各個變量的α 值均滿足大于0.6 的要求,其中關系構成和關系強度兩大條目都在0.7 以上,樣本基本通過內部一致性檢驗,本文問卷具有較好的信度。同時,我們對量表進行KMO檢驗和巴特萊特球體檢驗。經驗證,除互動內容外,量表中其他所有條目的KMO 值均大于0.6,顯著水平p<0.05,通過巴特萊特球檢驗。互動頻率因子載荷大于0.6,仍屬于可接受的范圍,說明本文問卷樣本具有良好的結構效度。

三、個人網絡特征分析

(一)網絡構成與關系強度

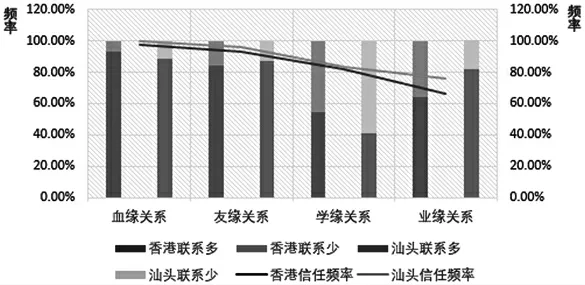

如圖1 所示,血緣關系和友緣關系是潮商網絡中的強關系,香港和汕頭這兩種關系經常聯系的比例均超過85%,這與潮汕傳統強烈的家庭觀念和宗族觀念有關,潮汕人的親戚觀念很濃,非常重視與直系、非直系血親的關系。業緣關系方面,香港潮商經常聯系的比例約60%,汕頭潮商經常聯系的比例約80%,兩者差距較大。香港潮商的業緣關系雖然聯系較為頻繁但整體信任程度并不算高,這可能是因業務往來結識而私交不深;汕頭潮商業緣關系則遠遠超過其他所有關系,總體互動次數與學緣關系持平,說明業緣關系在潮商企業經營管理方面起著至關重要的作用,因此我們仍將業緣歸于強關系的范疇。學緣關系方面,香港和汕頭經常聯系的比例均不高,前者約55%,后者約40%,可見與老師及同學建立的關系為弱關系,由于學緣關系的時效性相對較強,平時來往較少,與同學建立的關系逐漸淡化,因此其學緣關系以弱關系為主。

圖1 四種關系構成的聯系頻率與信任程度

因此,在香港和汕頭地區潮商的個人網絡中,血緣關系、友緣關系和業緣關系均屬于強關系,血緣關系強于友緣和業緣關系,業緣關系在三種強關系構成中相對較弱,而學緣關系則屬于弱關系。

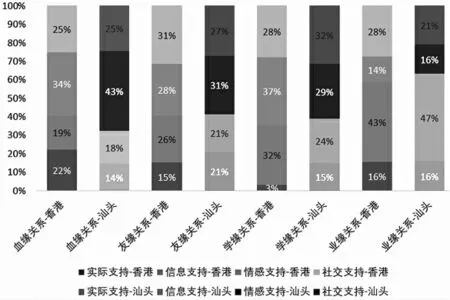

圖2 給出了四種關系的互動內容情況,包括實際支持、信息支持、情感支持和社交支持。血緣關系方面,香港和汕頭地區的情感支持都是占比最高的,分別為34%和43%,實際支持都是占比最低的,分別為22%和14%。友緣關系方面,香港地區的社交支持和汕頭地區的情感支持是占比最高的,均為31%,實際支持都是占比最低的,分別為15%和21%。學緣關系方面,香港地區的情感支持和汕頭地區的社交支持是占比最高的,分別為37%和32%,實際支持都是占比最低的,分別為3%和15%。業緣關系方面,香港和汕頭地區的信息支持都是占比最高的,分別為43%和47%,香港和汕頭地區的情感支持都是占比最低的,分別為14%和16%。

圖2 四種關系構成的互動內容

因此,香港和汕頭地區,不管是血緣關系還是友緣關系,情感支持和社交支持都是最重要的,實際支持都是比較少的。學緣關系方面,香港的情感支持較多、汕頭的社交支持較多。業緣關系方面,香港和汕頭的信息支持都是最重要的,實際支持都是比較少的。

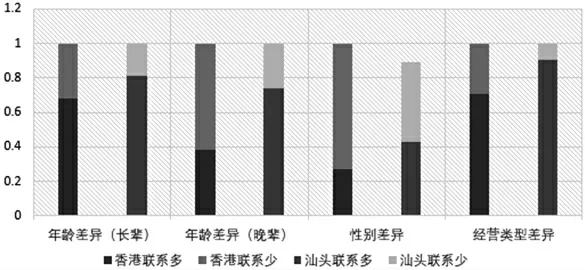

(二)網絡異質性

從年齡、性別、經營類型三個方面來測量潮商自我中心網絡的異質性,結果如圖3 所示。年齡方面,調查對象的年齡差異較大,潮商交往的年齡跨度比較大,這與潮汕企業的傳承有很大關系。相較于晚輩,潮商與長輩的交往更多一些,香港和汕頭地區與長輩經常聯系占比均大于70%,香港地區與晚輩聯系經常聯系占比小于40%,而汕頭地區則大于70%。目前香港潮商群體大多為早期赴港潮人的第二、三代子女,長輩的威望很重要,起到了承前啟后的重要紐帶作用。另外,汕頭的青年潮商作為后起之秀,在互聯網浪潮中勇立潮頭,成為汕頭潮商中的生力軍。

圖3 網絡異質性綜合對比

性別方面,調查對象的差異較小,潮商更傾向于與同性交往。一方面,調研的潮商企業家中男性占絕大多數,女性人數較少;另一方面,在商業往來中同性之間更易溝通,因此性別差異比較小。香港和汕頭地區,異性經常聯系的比例分別為24%和41%。

經營類型方面,香港和汕頭地區都存在較大差異,占比分別為70%和90%,異質性在三種類別中最高。說明潮商的業務類型存在較大差異,往來對象遍布各行各業,這與社會資本理論中的企業交易關系與企業社會關系相互促進十分相符,潮商企業獨特的內部信任性促使企業社會關系不斷增強,從而增加了企業交易上的來往,這使得不同經營類型的潮商建立起聯系,形成了經營類型上較大的差異性。

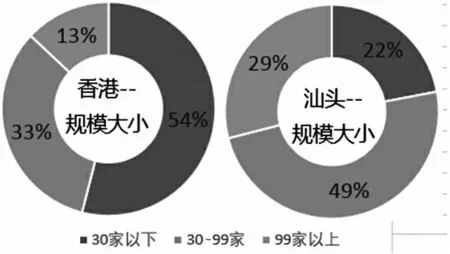

(三)網絡規模

我們采用潮商企業能夠主動聯系到的網絡成員數目來測量網絡規模,結果如圖4 所示。從結果可以看出,香港地區的個人網絡規模較小,潮商能夠主動聯系的企業超過99 家和低于30 家的比例分別為13%和54%,潮商在香港這一地區的商業往來并不局限于潮州商會內部,而是與當地社會各界人士有著普遍交往。

圖4 網絡規模綜合對比

汕頭地區的個人網絡規模較大,潮商能夠主動聯系的企業超過99 家和30~99 家的比例分別為29%和49%。汕頭作為潮商的本源地,近年來隨著改革開放的不斷深化,在與其他的異地潮商的經貿往來上相當活躍,其網絡規模已經發展得較為充分,本土潮商的社會資源非常豐富。

四、外部網絡關系分析

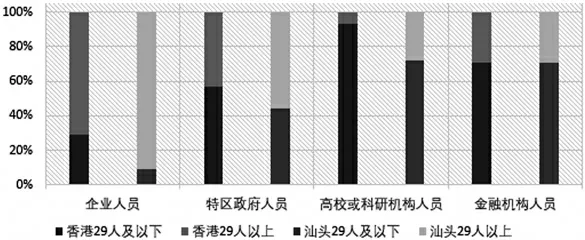

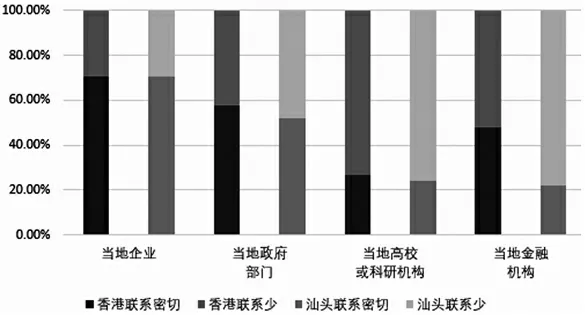

(一)外部網絡規模與關系強度

潮商外部網絡關系包括當地企業、當地政府、當地高校等科研機構和當地金融機構,圖5 和圖6 分別給出了香港和汕頭地區潮商外部網絡規模和潮商外部網絡的構成與關系強度。

由圖5 可見,香港和汕頭地區經常聯系的外部商業網絡(相關企業、供應商和客戶)大于29 人占比分別為70%和90%,兩個地區潮商的個人外部商業網絡規模都較大。香港和汕頭地區科研網絡規模較小,占比分別為5%和30%。香港和汕頭地區金融網絡規模較小,占比均為30%。

圖5 潮商的外部網絡規模

由圖6 可見,香港和汕頭地區的外部商業網絡關系強度較大,緊密聯系占比均為70%。香港和汕頭地區的外部政府網絡關系強度較大,緊密聯系占比分別為58%和50%。香港和汕頭地區的外部科研網絡關系強度較小,緊密聯系占比分別為27%和25%。金融網絡強度方面,香港地區較大,而汕頭地區較小,緊密聯系占比分別為50%和22%。

圖6 潮商外部網絡構成與關系強度

(二)與高校等科研機構的聯系

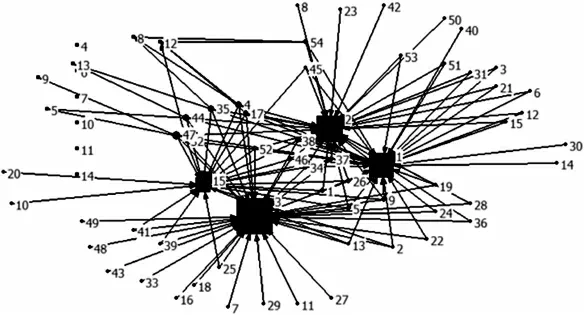

我們將收集到的香港和汕頭地區的潮商與高校或科研機構的2-模鄰接矩陣進行對稱化處理,轉換為1 模矩陣,并將香港和汕頭地區的潮商與高校的聯系整合成一個可視化的整體網絡圖,整體網絡圖是根據中間中心度繪制形成(結果分別見圖7 和圖8)。其中,方形節點代表高校,圓形節點代表潮商,圖形越大代表潮商或高校在整體網絡中的核心地位越高。

由圖7 可見,高校3 香港科技大學的中間中心度最大,說明它居于潮商—高校網絡的核心位置,其次是高校1 香港大學、高校2 香港中文大學和高校5 香港理工大學。香港四大名校均在前列,說明潮商在選擇合作的科研機構時比較注重綜合實力。此外,香港潮州商會一直很重視潮學的發展,多次助資香港中文大學等高校舉辦潮學國際研討會,香港潮籍學界和潮商領袖合力構建了促進潮學發展的常態機制,潮州商會是推動潮學學術發展的重要力量,存在著“學商融洽”的人文現象。同時,潮商7 在潮商中處于較為核心的位置,與多所高校聯系密切。而位列左側的孤立節點潮商5、10、24、27、29、30 和高校4、9、10 則在潮商—高校整體網絡中沒有直接聯系。

圖7 潮商—科研整體網絡(香港)

由圖8 可見,高校1 汕頭大學和高校2 汕頭職業技術學院的中間中心度較大,說明它們居于潮商—高校網絡的核心位置,汕頭大學作為汕頭唯一的高等學府,有32 家潮商與其有著直接聯系。此外,由于汕頭本地的高校較少,我們補充了其他高校、科研機構兩個選項即高校3 和15,有超過半數的潮商選擇了其他高校或科研機構,可見,在本地科研資源并不充分的情況,汕頭潮商雖然同本地高校及科研機構的聯系并不頻繁,但與國內其他的高校或研究所有著一定聯系。同時,潮商35、47 等在潮商中處于較為核心的位置,與多所高校聯系密切。而位列左側的孤立節點科研機構4、7、10、11、14 則在潮商—高校整體網絡中沒有和潮商的直接聯系。

圖8 潮商—高校整體網絡(汕頭)

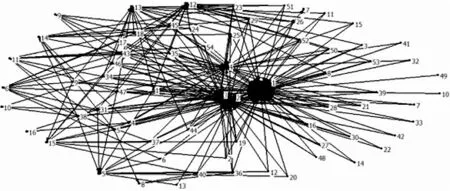

(三)與銀行等金融機構的聯系

我們將收集到的香港和汕頭地區的潮商與銀行的2-模鄰接矩陣進行對稱化處理,轉換為1模矩陣,并繪制出可視化的潮商—銀行整體網絡圖(結果分別見圖9 和圖10)。其中,方形節點代表銀行,圓形節點代表潮商,圖形越大代表潮商或銀行在整體網絡中的核心地位越高。

由圖9 可見,銀行3 中國銀行(香港)以最大的中間中心度居于潮商—銀行整體網絡的核心位置。作為香港三家發鈔行之一,中國銀行(香港)完成了國有商業銀行股份制改造,在香港金融市場中有著重要地位,此外它還是香港人民幣交易的指定結算銀行,因此絕大多數潮商都會同中國銀行香港建立業務往來或者合作關系。其次為銀行1 匯豐銀行、銀行7 渣打銀行、銀行13 恒生銀行和銀行4 中國工商銀行(香港),其中匯豐銀行和渣打銀行同為發鈔行,恒生銀行則是香港最大的本地注冊上市銀行,中國工商銀行香港分行是工行的第二家海外分行,以上四家銀行在整體網絡中也相對居于中心位置,與潮商企業有著頻繁的業務往來,這也同目前香港銀行業中外資銀行、國資銀行以及本地商業銀行共同發展的市場結構相似。其他兩家國有銀行以及其他外資銀行的中間中心度相對較低,并沒有處在明顯的核心位置。

圖9 潮商—銀行整體網絡圖(香港)

由圖10 可見,銀行1、2、3、4 居于潮商—銀行網絡的核心位置,分別為:中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行和中國農業銀行,可見潮商企業在選擇合作銀行時更傾向于實力雄厚、網點密集的國有四大銀行。此外,銀行12 廣發銀行、銀行13 民生銀行的中間中心度僅次于四大銀行,廣發銀行相對于其他商業銀行在廣東地區有著比較明顯的優勢,而民生銀行側重于向中小企業提供金融服務,因此這兩家銀行能在股份制銀行和外資銀行中脫穎而出,同汕頭地區潮商有著較為密切的合作。

圖10 潮商—銀行整體網絡圖(汕頭)

五、結論與啟示

本研究支持以下推論:第一,兩地潮商的血緣關系、友緣關系和業緣關系均屬于強關系,學緣關系則屬于弱關系。其中,不管是血緣關系還是友緣關系,情感支持和社交支持都是最重要的。第二,兩地潮商均與長輩、同性成員和同業成員聯系較多,香港潮商個人網絡規模小于汕頭潮商。第三,兩地潮商的外部商業網絡規模和關系強度均較大,但科研和金融網絡規模和關系強度均較小。第四,香港潮商的高校科研網絡規模大、關系強度大,汕頭潮商的高校科研網絡規模小、關系強度小;香港潮商的金融網絡比較多元,包括中國銀行(香港)、匯豐銀行、渣打銀行等,汕頭潮商的金融網絡以四大國有銀行為主。

潮汕商會實質上是一個建立和根植于血緣、地緣基礎上的社會網絡。通過此關系網絡,潮商企業可以獲取信息和各類社會資源,互通有無,優勢互補,增強企業的競爭力,抵御信息不對稱帶來的風險。兩地潮商及商會都是互惠發展模式,同時又有著各自的優勢和劣勢,通過對比兩地潮商內外部網絡的不同特征,我們提出以下建議。第一,擴大金融網絡,集聚金融資源。潮汕商會的使命是為潮商企業服務,應擴大與金融機構的聯系網絡,為會員企業提供專業化、多元化的金融平臺,滿足會員企業的經濟需求。同時,引導潮商企業挖掘債券市場、基金市場、銀行間市場的融資功能,從多個維度滿足潮商企業的融資需求,使潮商企業發展得到金融業的更多支持。第二,加強與高校科研機構合作,尋求科技與智力支撐。汕頭潮汕商會應向香港潮州商會借鑒與高校科研合作的經驗,搭建潮商企業與全國高校的科研合作平臺,加強與汕頭大學等國內外高校科研的合作強度,改善高校科研“高產出、低轉化”現象的同時提高潮商企業創新發展的速度。第三,增強企業實力,提升網絡地位。潮商企業應注重企業核心競爭力的培養,一旦企業實力增強,其他網絡成員愿意主動與之交往以謀求合作機會,在不斷建立新關系的同時能夠鞏固舊關系,從而提升網絡地位;積極同處于網絡核心位置的成員建立聯系,加強社交活動,通過較少的交易成本獲取和掌控更多的信息資源,提升企業控制資源的能力,從邊緣位置向中介位置靠攏,最終到達核心位置。第四,加強跨地區互動,形成大潮商平臺。兩地商會及潮商應借助粵港澳大灣區城市群建設和華僑經濟文化合作試驗區建設的契機,加大聯系和合作力度,在聯合中實現自身事業的更大發展。同時潮商商會應同政府部門一道,整合海內外潮商資源,打造海內外潮商聯系平臺,加強對海內外新生代潮商的宣傳推介,加強全球潮籍團體及組織間之合作,形成大潮商平臺,為潮籍企業成功、穩步、積極、健康發展貢獻力量,為國內異地商幫、海外華商群體更好地發展做出良好示范。