基線空腹血糖水平與急性胰腺炎發病風險的前瞻性隊列研究

張冰,朱國玲,孫秋,吉瑞更,陳碩華,李廣鑒,袁楠,趙利,曹立瀛

急性胰腺炎是一種嚴重的胰腺炎癥,由胰蛋白酶的異常激活引起胰腺自身消化為特征的疾病,是臨床常見急腹癥之一,總體死亡率為5%[1]。隨著生活水平的提高和飲食結構的變化,急性胰腺炎發病人數呈逐年上升趨勢。國外資料顯示急性胰腺炎發病率從20世紀90年代的2.76/萬人年增加至2010年的3.64/萬人年[2],住院費用逐年增加,但從20世紀70年代以來,急性胰腺炎的病死率無明顯下降[3],說明對胰腺炎的研究缺乏重大創新。國內外流行病學調查聚焦急性胰腺炎高危因素的研究,試圖通過控制危險因素降低急性胰腺炎的發病率,降低病死率,減輕社會經濟負擔[4-5]。急性胰腺炎的常見危險因素是膽管疾病、酗酒及高脂血癥[6-11],對此國內外學者已達成共識,亦有一部分報道研究了吸煙及體質指數(BMI)等對急性胰腺炎發病風險的影響[12],目前國內外絕大多數研究內容集中在急性胰腺炎發病后與血糖的關系,如TAO等[13]研究發現,胰腺炎早期約有近半患者出現高血糖;YUAN等[14]發現高脂血癥、脂肪肝、急性高血糖、乳酸脫氫酶和肌酸激酶升高、鈣減少、AB型血是急性胰腺炎后高血糖發生的危險因素。鮮有關于空腹血糖(fasting plasma glucose,FPG)與急性胰腺炎發病風險的前瞻性隊列研究。因此,為探討FPG水平對中國人群急性胰腺炎發病的影響,本研究采用前瞻性隊列研究方法,利用開灤研究(注冊號:Chi-CTR-TRNC-11001489)人群的資料,分析基線血清FPG水平對新發急性胰腺炎事件的影響。

1 對象與方法

1.1 觀察對象 觀察對象為開灤研究人群。開灤研究起自2006年,以后每2年由開灤總醫院及所屬分院(開灤林西醫院、開灤趙各莊醫院、開灤唐家莊醫院、開灤范各莊醫院、開灤荊各莊醫院、開灤呂家坨醫院、開灤林南倉醫院、開灤錢家營醫院、開灤馬家溝醫院、開灤醫院分院)共11家醫院對人群進行1次包括血清FPG水平檢測在內的健康體檢。本研究選擇首次參加2006—2007、2008—2009年度體檢的職工作為觀察對象。納入標準:(1)首次參加開灤集團公司2006—2007、2008—2009年度健康體檢的開灤集團在職及離退休職工;(2)身體無嚴重缺陷;(3)飲酒、吸煙、體育鍛煉、高血壓和糖尿病病史、常規理化指標等急性胰腺炎傳統危險因素資料完善者。排除標準:(1)有胰腺炎病史者;(2)雖參加健康體檢但FPG資料缺失者。本研究遵守赫爾辛基宣言原則,并通過開灤醫療集團倫理委員會批準(〔2006〕醫倫字5號)。

1.2 方法

1.2.1 資料收集 流行病學調查表、人體測量學指標、生化指標檢測參見已發表的文獻[15]。吸煙:每天≥1支煙,持續1年以上;飲酒:平均每日飲白酒(酒精含量50%以上)≥100 ml,持續1年以上;體育鍛煉:每周鍛煉至少3次,每次持續時間至少30 min。

1.2.2 隨訪及終點事件確定 以觀察對象完成健康體檢時點為隨訪起點,以新發急性胰腺炎事件、死亡或至隨訪結束(2016-12-31)為隨訪終點,發生2次以上急性胰腺炎計為1次急性胰腺炎事件,以最先發生急性胰腺炎的時間和事件為結局,每年由經過培訓的醫務人員通過開灤總醫院及所屬分院共11所醫院住院信息系統查閱急性胰腺炎患者住院信息。所有診斷均由專業醫師根據住院病歷進行確認。

1.3 診斷標準及相關因素和疾病的定義 新發急性胰腺炎指既往無急性胰腺炎病史,隨訪期間發生輕度、中度或重度急性胰腺炎事件。根據新修訂的《中國急性胰腺炎診治指南(2019,沈陽)》診斷標準進行診斷[1]。

1.4 統計學方法 體檢數據由各體檢醫院終端錄入,通過網絡上傳至開灤總醫院Oracle 10.2數據庫,應用SAS 9.4統計軟件進行統計學分析。計量資料符合正態分布者以(±s)表示,組間比較采用單因素方差分析;計數資料采用相對數進行統計描述,組間比較采用χ2檢驗;發病密度的計算公式為:觀察期間急性胰腺炎發病例數×10 000/觀察期內觀察對象總隨訪時間;計算不同分組人群的累積發病率,并用Log-Rank法進行檢驗。在Cox風險比例模型中,將FPG分別以四分位分組的形式和連續型單位變化的形式作為自變量,是否發生急性胰腺炎事件為因變量。模型1為單因素模型,模型2在模型1的基礎上校正了年齡、性別,模型3在模型2的基礎上進一步校正了BMI、總膽固醇(TC)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、空腹血清三酰甘油(TG)、吸煙、飲酒、教育程度、體育鍛煉、高血壓病史,計算各因素影響急性胰腺炎的HR值和95%CI。敏感性分析:急性胰腺炎可引起FPG升高,為排除反向因果關系,去除隨訪1年內發生急性胰腺炎的數據,重新進行Cox回歸分析。以P<0.05(雙側)為差異有統計學意義。

2 結果

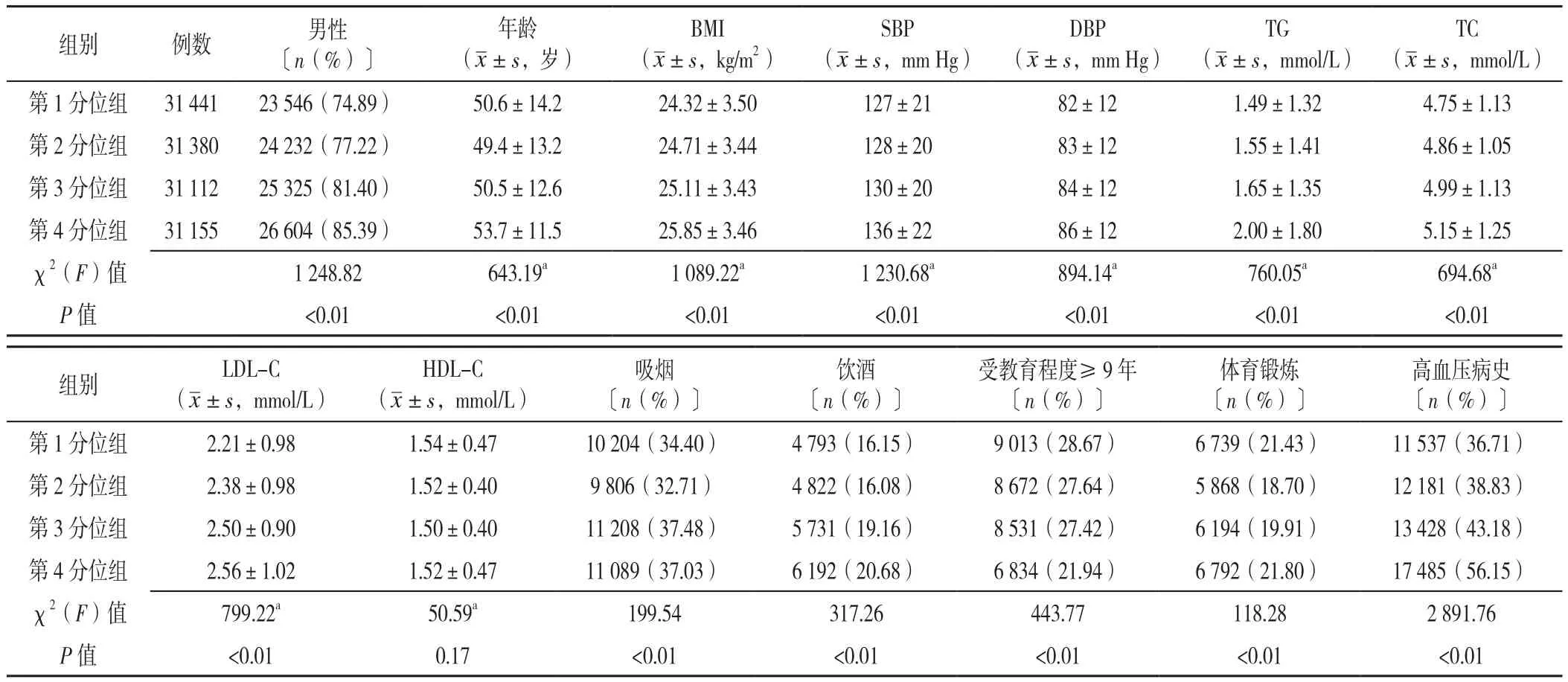

2.1 不同FPG水平分組觀察對象基線資料比較2006—2007年和2008—2009年首次參加體檢的觀察對象為126 848例,排除急性胰腺炎病史者22例、FPG資料缺失者1 738例,最終納入統計分析者125 088例。其中男99 707例,女25 381例,平均年齡(51.0±13.0)歲。依據FPG檢測水平,將觀察對象按四分位組分為4組,第1分位組FPG≤4.69 mmol/L,第2分位組 FPG>4.69~5.13 mmol/L,第 3 分位組 FPG>5.13~5.72 mmol/L,第4分位組FPG>5.72 mmol/L。4組間性別、年齡、BMI、收縮壓(SBP)、舒張壓(DBP)、TG、TC、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)及吸煙、飲酒、受教育程度≥9年、體育鍛煉、高血壓病史占比比較,差異有統計學意義(P<0.01,見表1)。

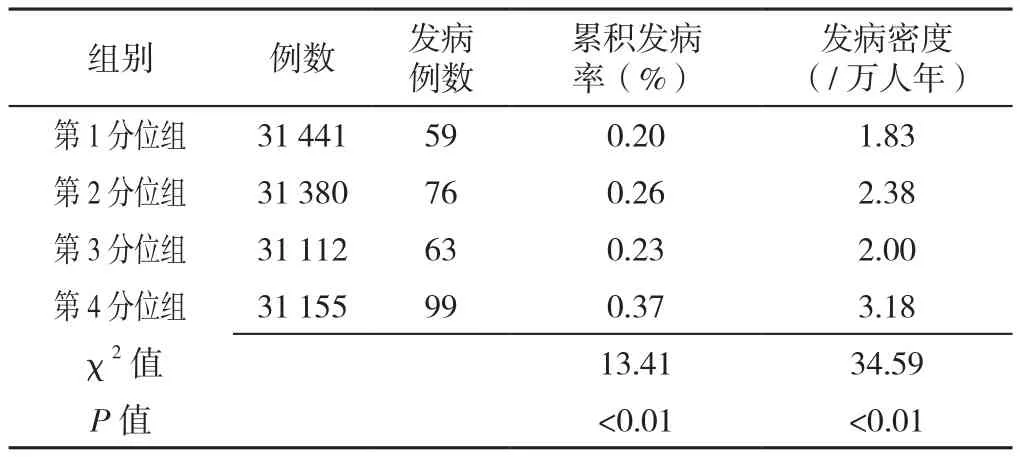

2.2 不同FPG水平分組患者急性胰腺炎發病情況比較在平均(10.14±1.71)年隨訪期間,共發生急性胰腺炎297例,總人群急性胰腺炎發病密度為2.34/萬人年,其中FPG≤4.69 mmol/L組新發急性胰腺炎59例,發病密度為 1.83/萬人年;FPG>4.69~5.13 mmol/L組和FPG>5.13~5.72 mmol/L組新發急性胰腺炎分別為76例和63例,發病密度分別為2.38/萬人年和2.00/萬人年,FPG>5.72 mmol/L組新發急性胰腺炎99例,發病密度為3.18/萬人年。4組急性胰腺炎的累積發病率分別為0.20%、0.26%、0.23%、0.37%,經Log-Rank檢驗,差異有統計學意義(χ2=13.41,P=0.004,見表2)。

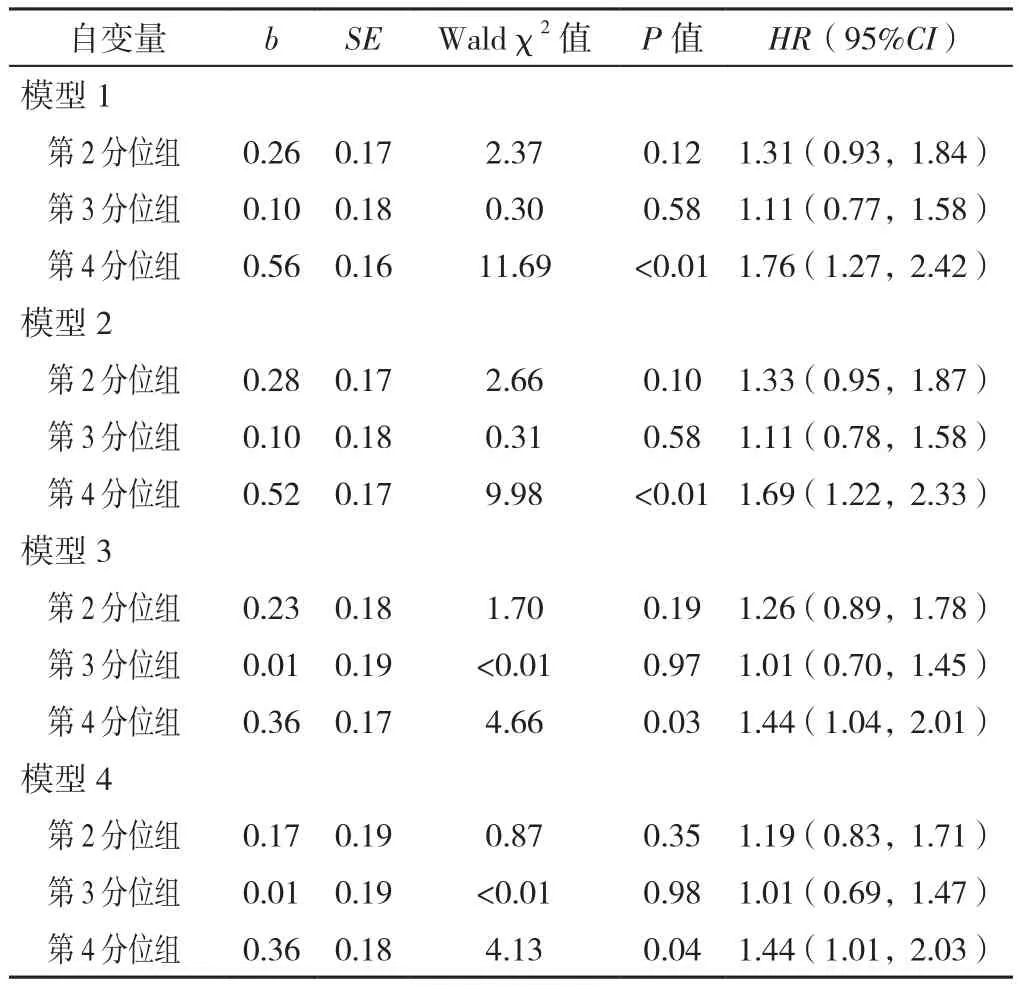

2.3 不同FPG水平分組影響急性胰腺炎事件的Cox比例風險模型 以是否發生急性胰腺炎事件為因變量(賦值:否=0,是=1),基線空腹血糖FPG水平4個分組為自變量(賦值:FPG≤4.69 mmol/L組=0,FPG>4.69~5.13 mmol/L 組 =1,FPG>5.13~5.72 mmol/L組 =2,FPG>5.72 mmol/L組 =3), 進 行 Cox比 例 風險回歸模型分析。模型1以第1分位組(FPG≤4.69 mmol/L)為對照,第2分位組、第3分位組和第4分位組發生急性胰腺炎的HR(95%CI)分別為1.31(0.93,1.84)、1.11(0.77,1.58) 和 1.76(1.27,2.42)。 模型2在模型1的基礎上校正了年齡、性別(賦值:性別男=0,女=1;年齡以實際值納入),結果顯示:第2分位組、第3分位組和第4四分位組發生急性胰腺炎的HR(95%CI)分別為1.33(0.95,1.87)、1.11(0.78,1.58)和1.69(1.22,2.33)。模型3在模型2的基礎上進一步校正了BMI、TG、TC、HDL-C及吸煙、飲酒、受教育程度、體育鍛煉和高血壓病史(賦值:吸煙、飲酒、體育鍛煉和高血壓病史:否=0,是=1;受教育程度<9年=0,≥9年=1;余自變量以實際值納入),結果顯示:第2分位組、第3分位組和第4分位組發生急性胰腺炎的風險的HR(95%CI)分別為1.26(0.89,1.78)、1.01(0.70,1.45)和1.44(1.04,2.01)(見表3)。

表1 不同FPG水平分組觀察對象的基線資料比較Table 1 Comparison of baseline data of four subgroups with different baseline fasting glucose levels

表2 不同FPG水平分組患者急性胰腺炎事件累積發病率Table 2 Cumulative incidence rate of acute pancreatitis in four subgroups with different baseline fasting glucose levels

2.4 敏感性分析 急性胰腺炎時胰腺受損,胰島細胞因炎性壞死導致胰腺功能不全,造成胰島素分泌不足或胰島素抵抗,導致血糖代謝紊亂[16]。為排除反向因果關系,去除隨訪1年內發生急性胰腺炎的觀察對象,重新進行分析,校正因素與模型3相同,多因素Cox比例風險回歸分析顯示:與第1分位組比較,第2、3、4分位組發生急性胰腺炎的HR(95%CI)分別為1.19(0.83,1.71)、1.01(0.69,1.47)、1.44(1.01,2.03)(見表3)。

表3 不同FPG水平對急性胰腺炎事件影響的Cox比例風險回歸分析Table 3 Cox proportional hazards regression analysis of the association of baseline fasting glucose level and incidences of acute pancreatitis after 1-year follow-up

3 討論

臨床上,急性胰腺炎患者公認的病因主要有膽石癥、高脂血癥、酗酒,以及手術創傷應激、藥物等,我國以膽石癥為首位致病因素。隨著生活水平的提高及飲食結構的改變,糖尿病患者逐漸增多。急性胰腺炎時常合并高血糖,但高血糖是否為急性胰腺炎的高危因素尚有爭議。有大型前瞻性隊列研究報告了急性胰腺炎住院時糖尿病發生率為18%,糖尿病增加了急性胰腺炎發生的風險[17-18]。亦有報道指出FPG>6.4 mmol/L是胰腺癌發病的獨立危險因素[19]。但國內外目前尚無高血糖是否為急性胰腺炎的獨立危險因素的相關報道。

本研究結果顯示:開灤集團在職及離退休職工急性胰腺炎的發病密度為2.34/萬人年,與國內外研究結果基本一致。隨著FPG分組水平的升高,人群發病密度、發病率呈上升趨勢,而且在校正了相關混雜因素的影響后,發病風險仍有所增加。與第1分位組相比,第2分位組、第3分位組和第4分位組發生急性胰腺炎的風險分別為1.26(0.89,1.78)、1.01(0.70,1.45)、1.44(1.04,2.01)倍。

急性胰腺炎可引起FPG升高,為排除反向因果關系,研究排除了隨訪1年內發生急性胰腺炎的人群數據,重新進行分析發現:第4分位組發生急性胰腺炎的風險為第1分位組的1.44倍(P<0.05),仍是急性胰腺炎的危險因素。綜合上述研究結果發現:FPG>5.72 mmol/L時,觀察人群急性胰腺炎發病風險升高,進一步證實了本研究結果的可靠性,改變急性胰腺炎患者的高FPG治療標準可預防急性胰腺炎的發生及復發。

急性胰腺炎時發生高血糖的機制在于:(1)應激性高血糖。主要在發病早期,應激狀態使交感神經興奮性升高,α細胞分泌胰高血糖素增多,導致糖原分解及糖異生作用,同時產生胰島素抵抗,導致血糖一過性升高[20]。(2)胰腺組織微循環障礙。急性胰腺炎時胰腺發生水腫、缺血、壞死,胰島β細胞分泌胰島素減少,使血糖明顯升高。黃曉麗等[21]對急性胰腺炎不同病因的并發癥進行比較,發現高脂血癥性急性胰腺炎出現糖尿病并發癥的概率遠高于膽源性急性胰腺炎。有研究認為高脂血癥引起急性胰腺炎的機制為:(1)胰腺微循環障礙。高脂血癥可直接損傷血管內皮細胞,引起血管內皮祖細胞數量減少和功能障礙,進而引起微血栓形成、微循環障礙[22]。(2)炎性反應。高脂血癥可引起白介素6和腫瘤壞死因子α值的升高,引起炎性反應,從而參與急性胰腺炎的發生[23]。高脂血癥與高血糖緊密相關,二者再加上肥胖、高血壓等一系列臨床癥候群組成代謝綜合征(metabolic syndrome,MS),從而可推論出高血糖引起急性胰腺炎的機制可能與高脂血癥引起的類似。FPG受飲食和環境壓力影響小,可以反映胰島分泌基礎胰島素能力,同時能反映肝臟對胰島素的敏感性[24]。因此,在某種程度上,FPG可反映胰島β細胞功能的變化,而且FPG對氧化應激的影響已被證實[25],氧化應激反應的輕重與急性胰腺炎病情呈正相關[26]。綜合上述理論,可以推理出高FPG引起急性胰腺炎的機制如下:(1)氧化應激反應。高FPG可引起氧化應激反應,從而導致機體炎性反應加重,誘發急性胰腺炎的發生。(2)微循環障礙。高FPG可導致微靜脈管徑擴張、毛細血管和微靜脈流速減慢、血流淤滯、紅細胞聚集、白細胞附壁增加、微血栓形成等,嚴重者會出現管周滲出和出血現象。

本研究認為,FPG>5.72 mmol/L增加了一般人群急性胰腺炎的發病風險,建議針對此類人群進行生化方式干預,調整飲食結構,加強體育鍛煉,甚至可加用降糖藥物以降低急性胰腺炎的發病風險。本研究隊列人群樣本量大、漏報率低,但隨訪時間短,導致新發病例數較少,可能影響研究結論。后續研究將繼續增加隨訪時間,擴大新發病例數,重新整理數據,進一步證實本試驗結論。

作者貢獻:張冰、朱國玲、吉瑞更負責文章的構思、設計和可行性分析;張冰、朱國玲、孫秋、吉瑞更、李廣鑒、袁楠、趙利負責文獻和資料的收集、整理;張冰、陳碩華負責統計學分析;張冰負責論文撰寫;朱國玲、陳碩華、曹立瀛負責論文修訂;曹立瀛負責對文章進行質量控制、審核和整體負責。

本文無利益沖突。