住房資源、生活方式與階層認同

胡蓉 任婉婷

[摘要] 本研究考察了住房資源占有狀況對城市青年中間階層生活方式的影響,并基于社會經濟、文化、心理三重視角,以住房相對剝奪感為中介變量,檢驗了住房對主觀階層認同的影響機制。研究發現,房產數量、住房支出等經濟因素不僅塑造階層消費慣習、形成不同類型生活方式,而且對主觀階層認同具有顯著的直接影響;以住房產權認同感為代表的文化符號,影響了個體在與同齡人比較時的階層認同;同時,個體的心理感受具有重要的中介效應,經濟、文化等結構性因素亦通過住房相對剝奪感間接影響階層認同。

[關鍵詞] 住房分層? 生活方式? 主觀階層認同? 住房相對剝奪感

[基金項目] 本文為國家社會科學基金一般項目“大都市底層群體的社會空間及治理路徑研究”(胡蓉主持,編號:17BSH018)的階段性成果。

[作者簡介] 胡蓉,廣州大學公共管理學院社會學系副教授,博士,研究方向為發展社會學;任婉婷,廣州大學公共管理學院社會學系。

[中圖分類號] C912.31

[文獻標識碼] A

[文章編號] 1008-7672(2021)05-0013-18

一、 問題的提出

隨著住房市場的快速發展以及住房價格的飛漲,住房分化與不平等成為近年來學界和社會關注的熱點問題。已有研究大多將住房視為代表和象征不同社會階層的物質符號,將其作為透視社會階層分化與不平等的重要視角,越來越多的學者開始關注住房分化與不平等的現狀及影響機制。事實上,住房所蘊含的社會意義遠大于建筑本身,住房分化不僅加劇了社會貧富差距,其影響也蔓延至生活方式、資源分配、大眾心理等社會生活的方方面面。由此可見,住房資源階層分化的現狀研究固然重要,但由住房分化所引發的一系列社會后果及社會影響更加不可忽視,這也是現有住房分化研究需要深入探究的方面。

近幾年,“一套房子消滅一個中產階級”“中產夾心層”的說法屢見不鮮。作為住房消費的中堅力量和剛需群體,青年中間階層在都市生活中無疑承受著巨大的住房壓力,中間階層的住房問題不僅是一個單純的經濟問題,更是一個社會問題。根據李培林、張翼的劃分方式,中間階層即為收入高于均值,擁有大學專科及以上文憑,領取薪金、具有一定管理權限或技術水平的非體力勞動者。青年在本文中特指年齡在45歲以下,即出生于改革開放后、經歷住房制度改革的部分“70后”“80后”及“90后”群體。本研究基于對廣州市青年中間階層的實證調研所獲取的資料,試圖回答這樣的問題:在房價飛漲的社會現實中,住房資源占有狀況將如何改變大都市青年中間階層的生活方式?住房資源占有狀況又會怎樣形塑該群體對自身階層地位的認知?

二、 理論回顧與文獻綜述

(一) 住房資源與生活方式

衣食住行是人們的基本需要,住房也是重要的家庭生活資源。隨著房價攀升,住房消費占家庭消費總支出的比重逐漸擴大,并且通過生活成本、預期收入等間接作用于非住房消費,決定了家庭的整體消費結構和生活方式。然而,關于住房資源對家庭消費和生活方式的具體影響,學界目前形成了兩種不同的觀點:

第一種觀點強調住房資源具有正向的“財富效應”。該觀點認為,住房不僅是價值高、成本大的消費品,而且是能夠為家庭帶來收益的投資品,強調住房資源對消費的促進作用。對于有房者來說,房價上漲意味著財富直接增加,有能力進行更多的消費;在房價持續上漲的背景下,無房者會盡早購房,而只要信貸約束不強、人們預期的財富增加,消費也會相應增長。從理論上看,“生命周期-永久收入”的消費理論顯示,當期消費可以表示為當期收入與當期財富的線性組合,對于一般消費者來說,財富則主要包括金融資產(如現金、股權投資、金融投資等)和住房資產兩部分。因此,住房資產增加會刺激居民的當期消費。相關實證研究也證實了房屋資產對家庭消費具有顯著的促進作用,且隨著經濟增長和居民收入的增加而不斷增強。戶主越年輕、收入越高的家庭,房地產“財富效應”越大;住房面積大、住房質量好且持有兩套房以上的家庭,房產對消費的促進作用更強。

第二種觀點則更加關注住房的“房奴效應”。所謂“房奴效應”是指家庭儲蓄因購房被大量消耗,面對沉重的貸款壓力只能節衣縮食、被迫減少日常消費。在家庭總財富相對有限的情況下,高昂的購房成本使家庭負債增加,勢必影響到對其他資產的投資,擠占家庭的消費支出。學者們以購房時間為維度對“房奴效應”進行了細化區分:一部分學者認為“房奴效應”發生在購房之前,此時主要表現為有買房計劃的家庭通過減少日常開支、借貸等手段籌集高昂的首付費用。一項針對日本的研究表明,有買房計劃的年輕家庭會減少30%~40%的消費支出;另有一部分學者認為,“房奴效應”發生在購房之后,即償還房貸期間,家庭會因長期貸款改變消費計劃并對未來消費有所約束,導致當前和未來消費支出降低。

無論是“財富效應”還是“房奴效應”,均表明住房對家庭消費及生活方式的影響是全面且深入的。現有研究多將家庭消費細化為食品和衣著消費、耐用品消費等不同條目,考察住房對某一具體消費條目的影響。這一方面導致復雜的家庭消費結構被過度簡化,另一方面忽視了住房對生活習慣、工作方式等的綜合性影響。因此,本文試圖從家庭消費、休閑娛樂、生活節奏等多重維度對生活方式進行類型化分析,綜合檢驗住房的“財富效應”和“房奴效應”對都市青年中間階層家庭消費和生活品質的影響。

(二) 住房資源與階層認同

作為階級意識的重要組成部分,主觀階層認同意指“個人對其自身在階層結構中所處位置的感知”。現有關于住房資源與主觀階層認同的研究主要包括社會經濟、社會文化、社會心理三種解釋機制,其區別在于對影響主觀階層認同的核心因素的理解不同。

社會經濟機制認為,主觀階層認同是由客觀社會經濟地位決定的。該機制將住房視為獲取經濟收入、家庭財富等客觀社會經濟資源的重要手段,以此解釋住房與主觀階層認同間的邏輯關聯。韋伯提出,階級可以在任何市場情況下產生,并在此基礎上劃分了財產型階級(property class)和獲得型階級(acquisition class)。其中,財產型階級擁有換取收入的各式財產,而獲得型階級則擁有在市場環境中獲取收入的技能與服務。在桑德斯看來,韋伯所說的財產便是住房,由于土地和房屋的增值速度快,而按揭利率常常滯后于一般的利率增長,加之政府的補貼與免稅,住房所有者得以快速積累財富。Grinstein-Weiss等的研究指出,住房所有者可以通過租賃、抵押、保值增值等手段謀取經濟收益,實現財富積累;Turner和Luea通過對20世紀90年代中低收入家庭的財富積累狀況進行研究,發現對于整體樣本來說,自有住房期限每增加1年,總凈資產平均增加13700美元;張文宏、劉琳的研究發現,與無房者相比,擁有產權住房的群體階層認同度更高,擁有的住房數量越多,階層認同度也就越高;李駿通過分析1991年至2013年上海市社會調查數據,發現住房對階層認同的影響隨時間而漸趨強化,并逐漸形成一種基于財產或住房權利的分層秩序。由此可見,在住房資源有限、住房價格飛漲的時代背景下,住房已然成為擴大資產不平等的新分層指標,并最終影響人們對自身所處階層地位的判斷。

社會文化機制則從價值理念、文化期望等角度為理解住房與主觀階層認同提供了新視角。該機制將住房視為具有特殊意義的文化符號,以此論述住房對主觀階層認同的形塑作用。擁有住房一直以來被視為成功的象征,Ronald曾系統梳理不同國家、不同地區的住房所有情況,以及住房對個人、社會系統結構的影響,并提出了“房屋產權意識”(home ownership ideology)的概念。在他看來,雖然各個國家、地區的住房系統、制度體系、歷史沿革大相徑庭,但房屋產權意識正逐漸成為全球現代化的顯著性標志。在美國,中產階層將擁有住房視為人生歷程的里程碑以及進入上流社會的必備要件;在中國“家本位”觀念的影響下,住房不僅是家庭存在的基本條件,更是個人甚至是整個家族社會身份地位的象征。可以說,擁有住房符合大眾的社會文化期望和對成功人士的主流評判標準,因此住房所有者更容易被視為上層社會成員。來自社會文化價值的認可對自我評定具有顯著影響,使個人更容易產生自我認同感,相應地對自身所處社會階層地位的評價也更為積極。

社會心理機制通過安全感、自尊心、生活滿意度等心理效應解釋住房與主觀階層認同的關聯。一方面,住房不只是居住空間,更是“培養個人權利感的私人領域”。住房所有權能夠滿足個人掌控自我生活的深層欲望,使人們意識到生活的秩序性、連續性和可預測性,進而感受到來自外部世界的安全和保護。這種正向的心理反饋能夠增強個人的不易損害性(invulnerability),從而促使人們行使自主權、增強自我身份認同。另一方面,在當前的現實背景下,對于大部分居民來說,購買一套住房往往需要耗費大量積蓄,面對努力奮斗賺取來的房產,住房所有者會產生更強烈的自信心、自尊心以及更高的生活滿意度,相應地對自身所處階層的評價也就越積極。Rohe和Stegman通過對巴爾的摩租房者、購房者的追蹤數據進行分析,發現與租房者相比,住房所有者的生活滿意度顯著提升;李駿在上海的隨機入戶調查結果顯示,有房者的幸福感與公平感要顯著高于無房者;胡榮、龔燦林以相對剝奪感為中介變量,發現房產數量越多、居住面積越大,人們的相對剝奪感越低,主觀階層認同度越高。

國內外學者的研究為理解住房資源與主觀階層認同間的關系提供了邏輯線索,但也存在理論支撐薄弱、與住房關聯度不大等局限。已有研究更加關注社會經濟視角,基于社會文化及社會心理視角的實證分析相對薄弱,且缺乏對三種解釋機制間邏輯關系的討論。階層意識作為一種主觀認知,不僅和客觀經濟地位有關,更與個體意識緊密相連,而個體意識顯然受到文化傳統和社會心理的影響。中國社會“家本位”的傳統觀念使得人們對住房產權具有強烈的價值偏好,由高房價所引發的財富增長也會進一步強化人們對住房產權的認同感。依據“參照群體”理論,當人們意識到他人或群體擁有某種自身期望卻并未擁有的資源時,就會產生相對剝奪感。盡管住房改革有效地改善了城市住房資源短缺的困境,提升了人們的居住水平,但隨著住房分化進一步擴大,基于住房的家庭財富差距也被顯著拉開。因未能及時購房而產生的生存壓力與心理落差,使人們在與他人比較住房狀況時容易產生極強的相對剝奪感,從而顯著降低對自身階層地位的認同度。

由此,本文試圖綜合住房資源影響主觀階層認同的三種解釋機制,將社會心理視角下的相對剝奪感作為重要的中介變量,探討客觀的住房資源和主觀的住房觀念如何通過住房相對剝奪感影響個體的階層認同。

三、 分析框架與研究假設

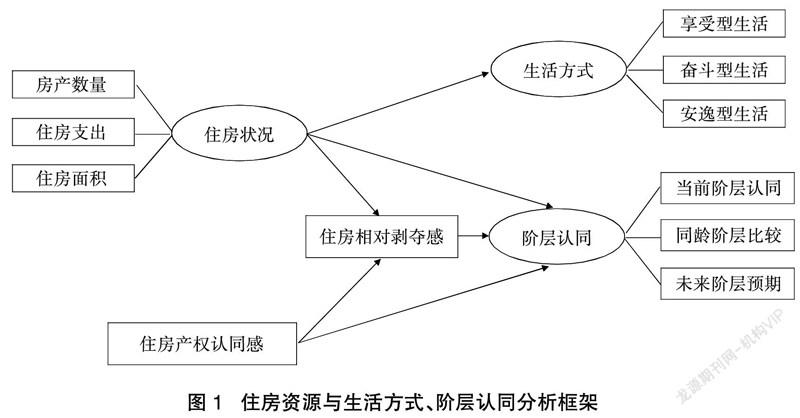

客觀生活方式和主觀階層認同是住房分化效應在微觀層面的重要表現,也是本研究關注的兩個重點問題。本文一方面基于消費及生活方式的綜合分析框架,評價住房資源對大都市青年中間階層生活方式和生活品質的影響;另一方面將社會心理視角下的相對剝奪感作為重要的中介變量,檢驗住房對大都市青年中間階層地位認同的影響機制(見圖1)。基于上述分析框架,本文提出以下研究假設:

(一) 住房資源與生活方式研究假設

根據住房的“財富效應”,住房資源的占有優勢會強化家庭的整體消費傾向,當房產數量、住房面積等優勢擴大時,消費傾向也逐漸增強。此時,家庭成員有經濟條件按照個人喜好做出消費選擇,呈現出追求自由消費、高品質消費的生活狀態。住房的“房奴效應”顯示,高房價帶來的沉重支付負擔會強烈地抑制家庭的消費動機,當住房消費占據家庭消費總支出的比重過大時,為減輕生活負擔,家庭成員不得不奮力工作以償還房貸,工作的奮斗動機被顯著激發。據此,本文提出以下假設:

假設1a:住房面積越大,生活享受水平越高。

假設1b:擁有房產數量越多,生活享受水平越高。

假設1c:住房支出壓力越大,生活奮斗水平越高。

(二) 住房資源與階層認知研究假設

根據解釋住房資源與主觀階層認同的社會經濟視角,客觀上住房資源的占有優勢顯示出更為殷實的家庭經濟實力,從而提升人們對自身階層地位的認知。而住房支出壓力的增加則會在一定程度上降低生活水平,從而降低對階層地位的認知。據此,本研究提出以下假設:

假設2a:擁有房產的數量越多,當前階層認同越高,與同齡群體相比的階層認同越高,未來階層預期也越高。

假設2b:住房面積越大,當前階層認同越高,與同齡群體相比的階層認同越高,未來階層預期也越高。

假設2c:住房支出壓力越大,當前階層認同越低,與同齡群體相比的階層認同越低,未來階層預期也越低。

(三) 住房產權認同感與階層認知假設

根據解釋住房資源與主觀階層認同的社會文化視角,在“家文化”等傳統觀念的影響下,住房不僅被視為滿足個人或家庭居住需求的硬性條件,更是彰顯身份地位的物質性標志。人們將對住房產權的認同和期待內化為“住房產權意識”,住房產權意識越強,越容易將房產視為個人、家庭奮斗的目標及地位認知的“參照物”。此類群體一旦不具備超越他人住房條件的“絕對優勢”,就會在進行同齡階層比較時采取保守、謹慎的態度,也就越容易做出階層地位不如他人的價值判斷。據此,本研究提出以下假設:

假設3a:住房產權認同感越強,當前階層認同越低,與同齡群體相比的階層認同越低,未來階層預期也越低。

(四) 住房相對剝奪感的中介作用

根據解釋住房資源與主觀階層認同的社會心理視角,主觀階層認同與個人意識緊密相關。當個人將自身處境、所擁有的資源與參照群體進行比較并發現自己處于劣勢時,就會產生“相對剝奪感”,主觀階層認同也將受到負面影響。因此,住房相對剝奪感是解釋客觀住房資源和宏觀社會文化影響的重要中介變量。據此,本文提出如下假設:

假設4a:住房資源狀況可通過住房相對剝奪感影響個體的當前階層認同、同齡階層比較和未來階層預期。

假設4b:住房產權認同感可通過住房相對剝奪感影響個體的當前階層認同、同齡階層比較和未來階層預期。

四、 數據來源及變量情況

(一) 數據來源

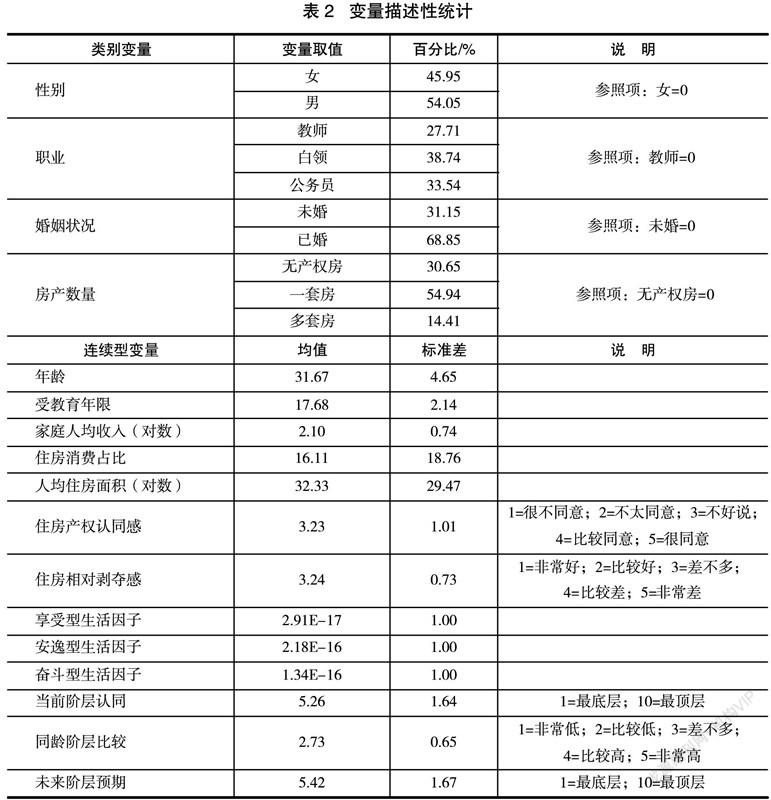

本研究數據來源于2014年6月至10月在廣州組織實施的“青年中間階層綜合狀況調查”。此次調查采用目的抽樣與滾雪球抽樣相結合的抽樣方法,根據“中間階層”的概念,我們選取最具典型性的職業群體——教師、公務員以及企業白領——進行調查。考慮到代表性,樣本涵蓋了不同類型學校的教師、各級別公務員,以及不同所有制類型企業的白領,最終收集有效樣本635個。

(二) 研究變量

1. 因變量

本研究的因變量包括兩大類:一類因變量為“生活方式”,通過對家庭消費、休閑娛樂、生活節奏等維度的10個項目進行因子分析而得。問卷中共有10個反映家庭生活方式的問題,調查對象根據實際情況做出“非常不符合”“較不符合”“一般符合”“較符合”或“非常符合”的判斷,依次賦值為1~5。結果顯示,KMO系數為0.774,Bartlett顯著性水平小于0.05,說明變量之間存在相關關系,適合做因子分析。最終我們提取3個公因子,分別命名為“享受型生活因子”“奮斗型生活因子”“安逸型生活因子”,累積解釋了51.86%的方差(見表1)。其中,“享受型生活因子”負載的問題與追求高檔名牌、旅游、外面聚餐等消費習慣密切相關,體現出高消費、高質量的生活方式;“奮斗型生活因子”負載的問題顯示出受訪者在空閑時間仍主動選擇學習,但“感覺從事的工作非常緊張”,說明其生活壓力較大,處于一種堅韌拼搏的生活狀態;而“安逸型生活因子”負載的問題多與看電視等放松型活動相關,體現出一種低成本但安逸休閑的生活方式。本文分別將三種生活方式因子作為因變量,建立多元回歸模型,綜合考察住房資源占有狀況對生活方式和生活品質的影響。

本研究另一類因變量是“階層認同”。調查問卷將社會階層劃分為10個等級,從最底層至最頂層依次賦值為1~10分。為了更為細致地揭示住房對階層認同的影響機制,本文將階層認同分為以下三個維度:(1)當前階層認同,通過詢問受訪者“您認為您家現在在哪個等級上”測量,得分越高,當前主觀階層認同越高;(2)同齡階層比較,通過詢問“與同齡群體相比,您覺得自己的社會經濟地位如何”,測量受訪者階層地位的比較認知,得分越高,同齡階層比較認知越高;(3)未來階層預期,通過詢問“您認為您家5年后會在哪個等級上”進行測量,得分越高,未來階層預期越高。

2. 自變量

本研究使用三個與住房狀況相關的自變量:(1)房產數量,即受訪者家庭擁有產權住房的數量,分為“無產權房(租住或借住等)”“一套產權房”“多套產權房”三類;(2)住房面積,即家庭人均住房面積,通過現居住房建筑面積除以居住人數而得;(3)住房支出,即住房消費占比,通過住房消費(房租或房貸)除以家庭總收入而得。

除此之外,考慮到社會文化對人們主觀階層認同的影響,本研究將“住房產權認同感”作為自變量之一。調查問卷詢問受訪者對“住房是個人身份與地位的象征”的認同程度,答案包括“很不同意”“不太同意”“不好說”“比較同意”“很同意”,依次賦值為1~5,得分越高,住房產權認同感越強。

3. 中介變量

為測量住房資源占有狀況在社會心理層面對主觀階層認同的影響,本文將“住房相對剝奪感”設置為中介變量。調查問卷詢問受訪者“與同齡群體相比,您覺得自家的住房條件如何”,答案包括“非常好”“比較好”“差不多”“比較差”“非常差”,依次賦值為1~5,得分越高,表示住房相對剝奪感越強烈。

除解釋變量外,研究還將性別、年齡、職業、婚姻狀況、受教育年限等社會人口學指標及家庭人均收入作為控制變量納入模型,描述性統計如表2所示。

五、 實證結果分析

(一) 住房狀況與生活方式

住房資源對生活方式的回歸分析結果如表3所示。模型1考察了住房資源對于享受型生活方式的影響。統計結果顯示,在控制了性別、年齡、職業等變量后,住房資源的享有狀況對生活質量具有顯著影響。具體來說,與無房者相比,擁有自有產權房的群體更傾向于購買名牌產品,熱衷于健身鍛煉,追求高品質的生活方式。擁有多套房的家庭則顯示出更高質量的生活需求,與無房家庭之間形成了明顯的差距。這種差異恰恰反映了住房已然成為實現階層再生產、強化階層差異的機制之一。近年來住房市場繁榮、房價節節攀升,有房者、多房者在獲取經濟收益方面具有明顯的優勢,充分顯示出住房的“財富效應”。而生活方式不僅是區分階層地位的重要標志,更是現代社會中人們建構身份認同的重要符號。因此,有房、多房者在生活方式的選擇上呈現出一致性,與無房者之間形成了無形的“鴻溝”,假設1b通過檢驗。數據分析顯示,住房面積對享受型生活方式的影響并不顯著,假設1a未通過檢驗。

模型2則考察了住房資源對奮斗型生活方式的影響(見表3)。結果顯示,婚姻狀況、受教育年限對奮斗型生活方式具有顯著影響。與已婚者進入相對穩定的生活狀態不同,未婚者更愿意為了未來個人成長、家庭組建付出努力。在控制了性別、年齡、家庭人均收入等因素后,研究表明,在家庭整體消費結構中,住房消費占比(包括房租或房貸在家庭消費開支中所占的比例)對選擇奮斗型生活方式具有顯著的促進作用,一定程度上體現出住房的“房奴效應”。這說明當個人或家庭面臨購房負擔時,除了削減消費支出,也可以通過主動學習、奮斗賺錢的方式擺脫困境,假設1c通過檢驗。

模型3考察的是住房資源對安逸型生活方式的影響(見表3)。結果發現,相比于男性,女性更傾向于安逸的生活方式。而受教育年限越短,越傾向于選擇安逸的生活方式。結合模型2的結果顯示,受教育程度高的群體整體上呈現出奮斗打拼、向上拼搏的群體特征。在解釋變量方面,住房資源占有狀況對安逸型生活因子的影響均不顯著。

(二) 住房狀況與階層認同

模型Ⅰ、模型Ⅲ、模型Ⅴ從社會經濟視角考察了住房狀況對當前階層認同、同齡階層比較、未來階層預期的影響(見表4)。數據結果顯示,在控制了收入、職業、受教育程度等因素后,房產數量對階層認同的正向影響非常強大,且呈現出逐漸增強的趨勢。以無房者為參照項,有一套房的青年中間階層對當前階層地位的評價較高(B=0.135),擁有多套房的青年對當前所處階層地位的評價則更積極,與無房者間的差距也更大(B=0.172)。除此之外,房產數量對同齡階層比較同樣存在著顯著的正向影響。在與同齡群體進行比較時,有房者(B=0.180)特別是擁有多套房產(B=0.191)的群體顯示出更強的自信心,其同齡階層比較等級更高。自有產權房數量作為衡量個人或家庭經濟實力的直接指標,不僅影響人們對當前所處階層的評估,而且影響人們對未來所處階層的預判。與無房者相比,有一套房(B= 0.197)或多套房(B=0.224)的個人或家庭,對未來所處階層的預期更樂觀。相比之下,收入、職業、受教育程度等傳統分層指標對未來階層預期的解釋力非常有限。綜上所述,房產數量雖對不同時期的階層認同均存在顯著的正向影響,但對未來階層預期的影響卻是最重要、最關鍵的,假設2a通過檢驗。

模型Ⅲ的數據顯示(見表4),住房支出對同齡階層比較具有顯著的負向影響,家庭住房支出每增加1個單位,同齡階層比較等級則下降0.133。但住房支出并未顯著降低人們對當前和未來的階層地位的認知,可見住房租金或貸款雖給家庭帶來了暫時性的生存壓力,使得同齡階層比較等級有所下降,但卻改善了居住環境,甚至增加了獲得性的住房“財富收入”,一定程度上中和了信貸約束的負向影響。

與本文預期不同的是,住房面積對階層認同的影響并不顯著,而房產數量卻成了決定階層認同高低的重要因素。這一方面是中國傳統文化對土地崇拜和追求的表現,更重要的是,十多年來房價高漲的社會現實激發了人們追逐財富的巨大熱情,從某種程度上說,與居住屬性相比,人們更看重房產所體現出的金融屬性及由此帶來的財富增長。

(三) 住房產權認同感與階層認同

模型Ⅰ、模型Ⅲ、模型Ⅴ中同樣納入了住房產權認同感變量,旨在從社會化視角考察住房對主觀階層認同的影響(見表4)。具體而言,住房產權認同感對當前階層認同、未來階層預期不存在顯著影響,但對同齡階層比較認同度存在顯著的負向影響(B=-0.168)。住房產權認同感越高,與同齡群體相比的階層地位認同度越低。住房不僅是人們生存、棲息的物質實體,而且是反映所處社會位置、身份地位的文化意義符號。住房產權認同感越高,意味著對住房的追求和偏好越強烈,也越將住房承載的文化意義內化于心。此類群體只有獲得了住房條件的“絕對優勢”,才能夠在與他人進行比較時獲得信心,否則很容易將自己置于較低的階層位置。正如讓·鮑德里亞在《消費社會》一書中強調的,人們“消費的從來都不是物的本身(使用價值),而總把物(從廣義的角度)當作能夠突出自己的符號” ,住房被賦予的文化意義使其成為“某種特定的符號認同并以此區分其他群體或階層”。

(四) 住房相對剝奪感的中介效應

本研究除了從社會經濟視角、社會文化視角考察住房對階層認同的影響,還試圖從社會心理視角考察住房相對剝奪感(M)的中介效應。根據溫忠麟和葉寶娟提出的中介效應檢驗程序,本文將按照以下步驟進行檢驗(見圖2)。

根據檢驗步驟,由于住房面積對于階層認同的影響并不顯著,不滿足中介效應分析前提,因此我們著重分析房產數量、住房支出、住房產權認同感是否通過住房相對剝奪感影響主觀階層認同。中介效應分析中自變量與中介變量、中介變量與因變量之間的顯著性關系如圖3所示。

表4的模型Ⅱ、模型Ⅳ加入了中介變量后,房產數量對當前階層認同、同齡階層比較的影響不再顯著,說明住房相對剝奪感在房產數量與當前階層認同、同齡階層比較的關系中具有完全中介效應。而模型Ⅳ中住房產權認同感對同齡階層比較的影響仍然顯著,且回歸系數方向相同,因此住房相對剝奪感在住房產權認同感與同齡階層比較的關系中存在著部分中介的作用。具體而言,中介效應占總效應的比例為42.1%(ab/c=0.144×-0.491/-0.168)。

由于存在不顯著的回歸系數(見圖3),房產數量與未來階層預期、住房支出與同齡階層比較間的中介效應需通過Bootstrap方法進一步檢驗。我們使用SPSS22.0的PROCESS插件進行有條件的中介效應分析,報告置信水平為95%的置信區間,若區間包括0則間接效應不顯著,不包括0表示間接效應顯著。結果表明,三條路徑的置信區間分別為[-0.04,0.177]、[-0.067,0.284]、[-0.003,0.001],均包括0,說明間接效應不顯著。由此可見,房產數量對未來階層預期、住房支出對同齡階層比較的影響更多是直接性的,而非間接性的。

綜合上述分析,青年中間階層在評估和比較當下階層地位的時候,基于與同齡人房產差距而產生的住房相對剝奪感是影響階層認知的關鍵因素。房產數量對青年中間階層的未來階層預期的影響更多的是直接性的,房產數量越多,未來階層預期越高,顯示出人們對住房“財富效應”的樂觀態度。住房產權認同感不僅對同齡階層比較具有直接影響,而且通過住房相對剝奪感間接發揮作用。由此可見,雖然房產數量等社會經濟因素、住房產權認同感等社會文化因素對人們主觀階層認同具有重要影響,但“社會分層不僅是一種社會事實,而且是一種心理事實”,階層認同是人們經過主觀加工、改造后形成的觀念意識。

六、 結論與討論

本文研究了住房資源占有狀況對生活方式的影響,并基于社會經濟、文化、心理三重視角進一步探討住房與主觀階層認同的關系,以勾勒描繪基于住房而形成的社會分層新秩序。本研究主要得到以下結論:

第一,住房資源占有狀況對青年中間階層的生活品質、生活方式選擇具有顯著影響。在年齡、收入、職業等因素相同的情況下,住房的“財富效應”表現明顯,住房資源占有狀況的差異在很大程度上解釋了生活品質的差距。與無房者相比,擁有自有產權住房的群體更傾向于選擇享受型生活方式,擁有的房產數量越多,生活享受水平越高。與此同時,住房負債和住房杠桿在一定程度上存在“擠出效應”,會顯著增加家庭或個人的焦慮感,提升其奮斗水平,青年中間階層的生活奮斗動機被激發,緊張工作、充電學習成了生活常態。事實上,住房的“財富效應”和“房奴效應”并不是非此即彼、互相排斥的,而是不同階段住房資源對生活方式強大影響力的現實表現。青年人在購房之前或購房初期,為了積累購房款及償還房貸,不得不減少消費、增加儲蓄、降低生活成本,同時努力提升職場競爭力,以期提高收入水平。隨著房價的快速增長,有房者,尤其是有多套房的家庭,基于房產的財富增長速度遠比勞動收入的增長速度快,使其具備了更充分的經濟實力承擔更加高昂的生活成本,在生活節奏、生活偏好等方面擁有了更多的自主決定權。事實上,越是在房價高、房價增長迅速的地區,住房“財富效應”和“房奴效應”的表現就越顯著,有房者和無房者在生活方式和生活品質上的差異就表現得越明顯。

第二,住房資源的占有狀況對青年中間階層的階層認同具有顯著的影響作用。是否擁有自住房,擁有房產的數量成為人們評價自身階層地位、與同齡群體進行地位比較以及構建未來階層地位預期的重要指標。相比之下,住房面積的增長并不能顯著提升個人的階層認同,體現出人們更看重房產所帶來的財富增長,而不僅僅是居住條件的改善。雖然由于住房負債和住房消費杠桿所帶來的“擠出效應”,住房支出壓力會在一定程度上降低人們在進行地位比較時的階層認知,但卻不會顯著降低人們對當前和未來的階層認知,顯示出人們對于住房“財富效應”的樂觀預期。研究顯示,與收入、職業等傳統解釋因素相比,由住房所代表的家庭財富對于階層地位認同顯然具有更大的影響力。由于投資房產的行為具有個體化差異,從房地產市場中獲得的利益回報在一定程度上與個人的收入、職業地位和受教育程度脫節,很可能將原屬于同一客觀階層的“同質群體”撕裂開來,使得住房在一定程度上成為脫離個體社會經濟地位的相對獨立的因素,沖擊了原有以職業、收入為基礎的客觀分層體系,對主觀階層認同發揮著更重要的影響作用。

第三,住房相對剝奪感是解釋住房影響主觀階層認同的重要中介變量。本研究通過設置“住房相對剝奪感”這一中介變量發現,對住房產權的強烈偏好和認同會在一定程度上強化階層地位比較時的心理落差與相對剝奪感。房產數量等社會經濟因素、住房產權認同感等社會文化因素,通過干預個體的主觀感受間接影響其對自身階層地位的判斷。對個體來說,相比于社會經濟、社會文化等宏觀議題,與他人住房條件進行比較后所產生的心理沖擊更為直接、真實。因此,住房相對剝奪感作為中介變量連接起了經濟、文化等宏觀結構性因素與微觀階層地位認同,這一結論也支持了“參照群體”理論對于階層認同的解釋效力。

當代青年中間階層成長于社會轉型的現實背景下,其生活方式、價值觀念、社會態度都顯示出強烈的時代特征。近20年來,住房市場的飛速發展不僅在客觀上擴大了住房資源領域的貧富分化,也對青年群體的生活方式和社會心理產生了深刻的影響。如何在住房分化的現實背景下保障人們的住房權利,提高人們的生活質量,提升居民的獲得感、幸福感和安全感,除了從根本上持續深化機制體制改革外,還應當注重社會整體文化氛圍的塑造、民眾社會心理的平衡。

(責任編輯:肖舟)