生物多樣性撐起美麗中國的脊梁

祥瑞春城,和風細雨。10月11日,《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議在我國云南昆明開幕。各國代表和眾多國際組織云集昆明,繪制未來10年生物多樣性保護藍圖,共啟全球生物多樣性治理新進程。一時間,生物多樣性不僅成為昆明市民街頭巷尾談論的焦點,而且吸引了世界的目光。

“生物多樣性”是生物(動物、植物、微生物)與環境形成的生態復合體以及與此相關的各種生態過程的總和,包括生態系統、物種和基因三個層次。生物多樣性關系人類福祉,是人類賴以生存和發展的重要基礎。

我國是世界上生物多樣性最豐富的國家之一,已記錄陸生脊椎動物2900多種,占全球種類總數的10%以上;有高等植物3.6萬余種,居全球第三。近年來,通過不斷完善野生動植物保護法律體系和管理制度,進一步強化野生動植物保護國際合作,大力實施野生動物棲息地保護和拯救繁育,以及野生植物就地遷地保護和回歸自然等,90%的陸地生態系統類型,65%的高等植物群落和71%的國家重點保護野生動植物種類得到有效保護。

人與自然是生命共同體,人類必須尊重自然、順應自然、保護自然。十八大以來,我國加快推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設,全國共建立各類自然保護地達1.18萬處,約占陸域國土面積的18%。我國世界遺產總數、自然遺產和雙遺產數量均居世界第一。昔日“人定勝天”的豪情轉變為現在朋友親人式對自然的守護。

我國積極開展自然保護地整合優化工作,全面理順體制機制,明確邊界區劃,不斷提升保護管理成效。同時,通過實施天然林保護、退耕還林還草、濕地保護修復等重大生態保護和修復工程,全面保護修復生態系統,改善擴大野生動植物棲息地,使種群得到休養生息。

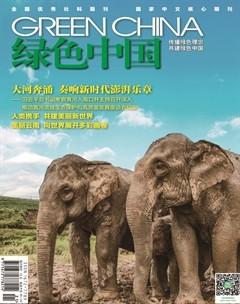

經過60多年的努力,我國野生動物棲息地空間不斷拓展,種群數量不斷增加。大熊貓野外種群數量40年間從1114只增加到1864只,朱鹮由發現之初的7只增長至目前野外種群和人工繁育種群總數超過5000只,亞洲象野外種群數量從上世紀80年代的180頭增加到目前的300頭左右,海南長臂猿野外種群數量從40年前的僅存兩群不足10只增長到五群35只。

截至目前,我國建立植物園(樹木園)近200個,保存植物2.3萬余種;建立250處野生動物救護繁育基地,60多種珍稀瀕危野生動物人工繁殖成功。還針對德保蘇鐵、華蓋木、百山祖冷杉等120種極小種群野生植物開展搶救性保護,112種我國特有的珍稀瀕危野生植物實現野外回歸。

保護好每一個物種,建設好人與自然和諧共生的美好家園,讓野生動植物共享盛世年華,這是生物多樣性保護的需要,也是生態文明建設的重要內容。人不負青山,青山定不負人。一幅幅人與自然和諧共生的圖景,一個個人與野生動植物友好相處的故事,為全球的生物多樣性保護提供著源源不竭的中國動力。