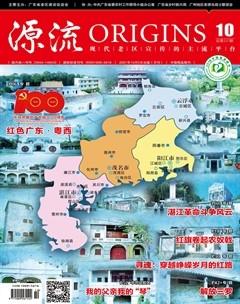

紅色廣東·粵西

本刊編輯部

在新民主主義革命時(shí)期,粵西地區(qū)革命斗爭(zhēng)是廣東革命斗爭(zhēng)的重要組成部分。

1921年前后,南路各縣的進(jìn)步青年黃學(xué)增、韓盈、邵貞昌、譚作舟等人陸續(xù)到廣州求學(xué),先后加入中國(guó)共產(chǎn)黨,然后回到家鄉(xiāng)進(jìn)行革命宣傳,為南路地區(qū)革命興起作出了重要貢獻(xiàn)。至1927年春,遂溪、海康、電白、茂名、化縣(化州)、陽(yáng)江、廉江、吳川8個(gè)縣成立了縣一級(jí)農(nóng)民協(xié)會(huì),其他縣和北海市郊也成立了一批區(qū)、鄉(xiāng)農(nóng)民協(xié)會(huì),全路農(nóng)會(huì)會(huì)員達(dá)12萬人。

從大革命時(shí)期的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)開始,南路地區(qū)的革命斗爭(zhēng)基本沒有中斷。1927年“四·一二”反革命政變后,南路黨組織毅然舉起武裝反抗“旗幟”,舉行農(nóng)民起義。部分起義軍撤到北部灣上的斜陽(yáng)島(今屬?gòu)V西北海市),在極端困難的條件下,繼續(xù)堅(jiān)持斗爭(zhēng)達(dá)5年之久。

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,中共南路黨組織加強(qiáng)抗日救亡運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)。1945年1月,廣東南路人民抗日解放軍成立。在中共南路特委的直接領(lǐng)導(dǎo)下,南路人民解放軍在孤懸敵后的惡劣環(huán)境中,與日、偽、頑軍浴血奮戰(zhàn),不斷發(fā)展壯大,成為廣東人民抗日武裝的一支重要力量。

解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,粵桂邊區(qū)是華南地區(qū)人民游擊戰(zhàn)爭(zhēng)七大戰(zhàn)略區(qū)域之一。1949年6月,中國(guó)人民解放軍粵桂邊縱隊(duì)成立。粵桂邊縱隊(duì)配合南下野戰(zhàn)軍進(jìn)行粵桂邊戰(zhàn)役,為解放粵桂邊區(qū)和雷州半島作出了重要貢獻(xiàn)。