京津冀協同發展視閾下河北省國土空間生態風險評價探討

季文光 張坤

摘 要 為了摸清河北省國土空間生態環境現狀,準確掌握河北省國土空間生態環境的影響因素,為政府制定國土空間生態環境保護的政策和措施提供理論支撐和智力支持,對河北省不同區域的國土空間生態環境風險態勢進行方差異分析,并從維護區域國土空間生態環境安全角度出發認識維護京津冀乃至國家安全的重要性,審視區域國土空間生態環境安全的價值,探索河北省國土空間生態環境保護的途徑。

關鍵詞 國土空間;生態風險;評價思路;河北省

中圖分類號:S154.1 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2021.31.026

長期以來,由于人口的不斷增長及資源的不合理利用,土地過度開發、污染、水土流失、土壤沙化、鹽堿化等國土空間環境問題日益突出,已經破壞了生態平衡,影響到了國土空間自然生態環境狀況和社會經濟的可持續發展。河北省地處京津,近年來不斷出現土壤污染、水土流失、土地沙漠化等國土空間生態問題。國土空間生態安全已成為河北省生態安全研究的重點。為了維護區域國土空間的生態安全,急需構建區域國土空間生態安全風險評價模型、評價指標體系和評價標準,對河北省土地生態安全風險進行評價,保護河北省國土空間生態環境。

1 ?國內外研究現狀

為防止京津冀區域國土空間生態破壞對生態環境的影響,國內外學者積極開展了國土空間生態環境風險評價相關學術研究,以保證京津冀區域國土空間生態環境安全,并取得了一些重要成果[1],具體綜述如下。

1.1 ?京津冀國土空間生態環境協同治理方面

生態環境治理與政府協同發展的關系,源于府際關系的研究。Helen Sullivan & Chris Skelcher(2002年)提出了由地方政府獨自承擔生態環境治理的責任。Proost(2003年)提出了由中央政府獨自承擔生態環境治理責任。陳瑞蓮(2012年)提出,區域治理適用于城市群和都市圈的生態環境治理研究和跨域性生態環境治理研究。Oihab Allal-Cherif & Mohamed Makhlouf(2015年)提出了由區域協同下的地方政府承擔生態環境治理的責任。韓兆柱(2018年)從政府間關系方面提出了促進區域生態環境治理的實現。

由研究發展歷程可以看出,當前生態環境治理與政府協同發展研究主要集中在政府生態環境治理責任分配及政府協調整體性治理生態環境方面。但是基礎理論研究還有待于進一步深入,特別是有效地發揮政府間協同,以及政府在國土空間生態環境治理中建立聯防聯控機制研究還有待解決。河北省良好的生態環境為京津區域提供了生態保護屏障,從京津冀協同發展的角度對河北省國土空間生態環境問題進行研究,這也應該成為今后研究關注的方向[2-3]。

1.2 ?國土空間生態環境風險評價方面

1.2.1 ?國土生態系統健康風險評價

20世紀80年代后期,生態系統健康狀況的度量問題首次被加拿大學者提出。周婷(2013年)以成都市為例,借助VOR構建城市國土空間生態系統健康評價體系進行評價。 Breckling & Gilbert O(2015年)提出了解決人類侵占林地及其他干擾活動的主要方式為政策和法律。田耀武(2017年)利用物元模型和國土大調查數據,對森林生態系統進行了小班尺度范疇內的健康水平評價。劉春青(2019年)利用3S技術構建生態系統健康評價指標體系,并且運用PSR模型和綜合指數法進行了生態系統健康動態評價。

由研究發展歷程可以看出,國土生態系統健康風險評價方面的研究是從生態系統健康狀況的度量問題開始的,初期主要集中在國土生態系統健康相關理論方面的研究。隨著國土生態系統健康理論的不斷發展,研究逐漸開始將理論應用到對國土生態系統健康狀態的監測方面[4-5]。

1.2.2 ?國土生態環境風險評價

國土生態環境風險評價的概念框架由美國最先提出,并在1998年制定了相關的技術規范。Satoshi Imai(2013年)通過化學藥品濃度對國土生態系統危害進行綜合評價,得出國土生態環境風險水平。翟志純(2017年)通過對扎龍濕地進行生態風險評價,得出扎龍濕地生態系統極其脆弱。Md Suhaimi Elias(2018年)通過物理測定方法測定重金屬污染物的含量,計算出地質累積和生態風險指數值,確定生態環境風險等級。王云霓(2019年)對大青山自然保護區森林生態系統進行健康風險評價,確定風險等級并給予治理指導。

由研究發展歷程可以看出,國土生態環境風險評價方面的研究大多是針對特定國土生態環境系統開展的生態風險評價,主要研究集中在某個具體的風險因子對生態的不利影響。目前,基于人類活動對自然現象的多維空間影響,開展國土生態風險評價和區域一體化建設的國土生態環境風險評價是今后研究關注的方向。

綜合以上研究,隨著生態環境治理與政府協同發展理論、土生態系統健康理論、生態風險評價和區域一體化建設等理論的研究深入,京津冀國土空間生態環境治理一體化研究正逐步由治理模式、對策和法律等方面向生態環境風險評價與監測、人類活動對自然現象的多維空間影響等方面拓展[6]。

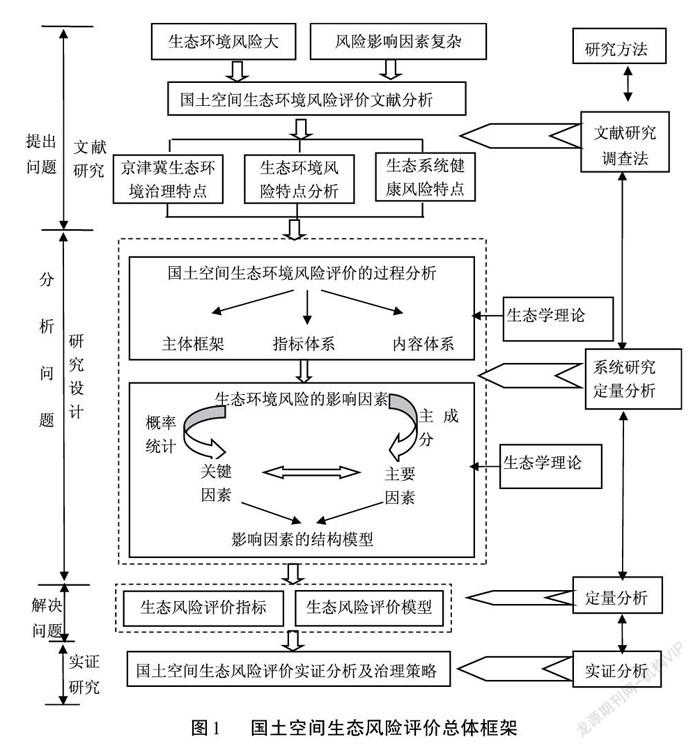

2 ?國土空間生態風險評價總體框架

遵循由理論到實踐,由體系構建到評價應用的總體思路,構建國土空間生態風險評價總體框架(見圖1)。

2.1 ?京津冀國土空間生態環境協同治理的理論和實踐

全面梳理生態環境治理與政府協同發展及京津冀國土空間生態環境治理一體化相關研究的學術史及研究動態,綜合分析京津冀國土空間生態環境協同治理政策和實踐,深入剖析河北省在京津冀國土空間生態環境協同治理中的作用及貢獻。目前,河北省國土空間生態環境保護壓力大,國土空間生態環境安全成為京津冀國土空間生態環境建設和治理的重點。

2.2 ?河北省國土空間生態環境現狀調查

在全省范圍內發放調查問卷,調查對象主要為國土空間規劃部門、生態環境保護部門、工業生產企業和社會公眾人員,掌握及梳理國土空間生態環境的風險、破壞、治理及保護等信息,重點分析政府、企業及公眾對國土空間生態環境風險及治理措施的總體看法、建議及要求。利用結構方程方法得到影響因素關聯關系,作為構建國土空間生態環境風險評價指標體系的基礎[7]。

2.3 ?河北省國土空間生態環境風險評價框架及內容體系

2.3.1 ?國土空間生態環境容量與生態投入協整分析

分析國土空間生態環境投資的乘數效應,綜合運用C-B模型和永續盤存法(PIM)確定國土空間生態環境資本存量對環境的貢獻度。并通過ADF(Augemented Dicjkey-Fuller)檢驗法對河北省生態容量與生態投入進行相關性協整分析。結合河北省的實際情況,確定河北省國土空間生態環境資本存量對環境的貢獻度,通過對河北省2013—2019年生態環境容量與生態投入的相關性協整得出相關關系。

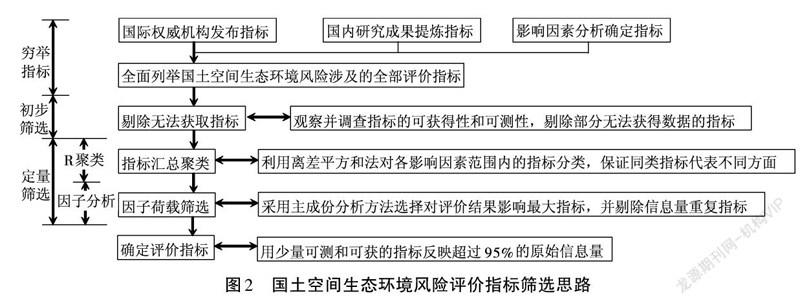

2.3.2 ?國土空間生態環境風險評價指標體系構建

首先選擇多余20各指標確定合理區間及預警區間(控制圖法);其次對影響因子進行篩選(主成分分析法);最后通過因子荷載篩選后確定評價指標(見圖2)。

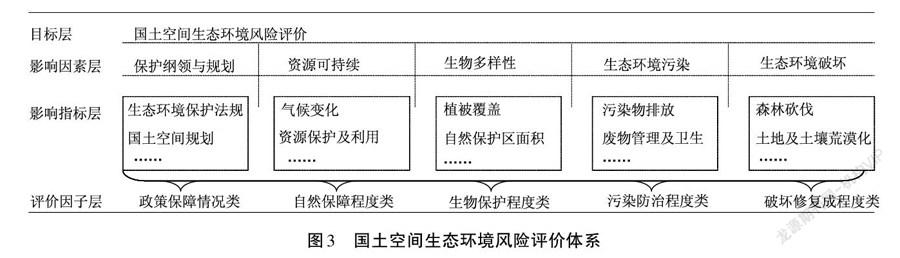

綜合調研結果,構建由五類影響因素組成,每個因素下又包含若干指標和因子的國土空間生態環境評價指標體系(見圖3)。

目標層(Ⅰ):國土空間生態環境風險評價;影響因素層(Ⅱ):保護綱領與規劃風險(Ⅱ-Ⅰ)、資源可持續風險(Ⅱ-Ⅱ)、生物多樣性風險(Ⅱ-Ⅲ)、生態環境污染風險(Ⅱ-Ⅳ)、生態環境破壞風險(Ⅱ-Ⅴ);影響指標層(Ⅲ):生態環境保護法規(Ⅲ-Ⅰ)、國土空間規劃(Ⅲ-Ⅱ)、氣候變化(Ⅲ-Ⅲ)、資源保護及利用(Ⅲ-Ⅳ)、植被覆蓋(Ⅲ-Ⅴ)、廢物管理及衛生(Ⅲ-VI)、污染物排放(Ⅲ-VII)等20余個指標;評價指標層(Ⅳ):環境保護法(Ⅳ-Ⅰ)、土地利用規劃(Ⅳ-Ⅱ)、水資源利用(Ⅳ-Ⅲ)、植被覆蓋指數(Ⅳ-Ⅳ)、污染物排放(Ⅳ-Ⅴ)等40余個評價因子。

2.3.3 ?國土生態環境風險評價方法

在國土空間生態環境風險評價指標體系基礎上,擬采用層次分析模糊綜合評價方法,運用層次分析法確立各評價指標權重。針對國土空間生態環境風險評價評價的特點,運用模糊綜合評價方法,對河北省典型地區的國土空間生態環境風險進行綜合評價。在此基礎上,綜合運用PSR、生態足跡法、DPSIR等方法進行對比校驗,修正評價結果。

2.3.4 ?典型市(縣)國土空間生態環境風險評價

找出各市(縣)國土空間生態環境風險影響因素,對典型市(縣)國土空間生態環境風險評價。提出各市(縣)國土空間生態環境保護針對性的改進措施。采用方法:省內典型市(縣)篩選→市(縣)截面數據實證分析→數據匯總并歸一化處理→市(縣)國土空間生態環境風險評價→市(縣)國土空間生態環境風險結果排序→市(縣)國土空間生態環境風險影響因素和指標層剖析→市(縣)國土空間生態環境保護針對性改進措施。

3 ?研究方法

主要包括文獻研究調查法,系統研究定量分析法和實證研究法。將上述各種方法相結合,利用文獻研究法對國內外相關研究成果進行學術梳理,抽取先進理論與經驗;利用調查法在河北省范圍內發放調查問卷,掌握及梳理國土空間生態環境的風險、破壞、治理及保護等信息,重點分析政府、企業及公眾對國土空間生態環境風險及治理措施的總體看法、建議及要求。通過系統研究定量分析法構建河北省國土空間生態環境風險評價框架及內容體系;采用實證研究法對典型市(縣)國土空間生態環境風險評價并提出河北省國土空間生態環境治理體系及政策建議;在研究過程中形成課題成果,完成論文和專題咨詢建議,并最終進行論證。

4 ?河北省國土空間生態環境治理體系構建及政策建議

從機制體制層面、自然保障層面、生物保護層面、污染防治層面和破壞修復層面構建河北省國土空間生態環境治理體系,對不同層面生態環境治理的內容提出針對性意見。

初步提出的對策:國土空間生態環境治理政策應有連續性,關注國土空間生態環境治理保護潛在的長期性問題;在國土空間規劃中開展生態環境治理專項規劃研究,國土空間生態環境安全評價及治理相關內容納入生態環境治理專項規劃;切實加強制度的完善和監督;針對國土空間生態環境變化制定動態的土地生態保護政策;關注國土空間生態環境污染及破壞后修復的后期管理,建立相應的評價機制及暢通的反饋渠道;統籌安排年度國土空間生態環境保護任務;注重資源利用和生態多樣性保護,正確協調和處理人類活動與自然生態的關系。

參考文獻:

[1] ? Waiyasusri K, Yumuang S, Chotpantarat S. Monitoring and predicting land use changes in the HuaiThap SalaoWatershed area, Uthaithani Province, Thailand, using the CLUE-s model[J]. Environmental Earth Sciences,2016(6):1-16.

[2] ? 王少華.鄭州沿黃旅游區土地利用變化及其生態環境效應評價研究[D].開封:河南大學,2016.

[3] ? 趙源,黃成敏.基于RRM的市級土地利用總體規劃生態風險評價[J].長江流域資源與環境,2015(7):1102-1109.

[4] ? 孫藝寧,許嘉巍.基于主成分分析的長春市土地生態安全評價[J].安徽農業科學,2017(34):207-210.

[5] ? 趙紅安.北戴河新區土地利用時空變化與生態風險評價研究[D].保定:河北農業大學,2018.

[6] ? 蘇臣,趙迪.基于生態足跡模型的常德市國土生態安全評價[J].科技經濟導刊,2019(27):23-24.

[7] ? 王思成,運迎霞,賈琦.基于“源—流—匯”指數分析的天津市中心城區生態韌性評價[J].西部人居環境學刊,2020(1):82-90.

(責任編輯:敬廷桃)

收稿日期:2021-08-03

基金項目:河北省社會科學基金項目“京津冀協同發展視閾下河北省國土空間生態環境風險評價研究”(HB20YJ008)。

作者簡介:季文光(1977—),男,遼寧沈陽人,博士,副教授,主要從事區域土地經濟教學與研究。E-mail:zhxyjwg@163.com。