甘肅省定西市暴雨天氣特征分析

効碧鴻 張海耀 尚軍林

摘要:本文利用1960-2017年,定西市一區六縣7個地面觀測站的暴雨資料及相關歷史天氣圖等資料,對定西市的53次暴雨進行統計分析及建立定西暴雨概念模型。結果表明:定西市多為局地性暴雨,單站暴雨居多(45次),區域性暴雨較少(3次)。一年中最早暴雨5月5日,最晚暴雨9月22日。暴雨出現的天氣形勢有:副高西北側西南氣流型,低渦切變型,西高東低型和副高控制性,其中以副高西北側西南氣流型居多(占45.3%),西高東低型次之。并利用常規氣象觀測資料、Micaps數據、EC細網格模式再分析數據、甘南和天水多普勒雷達等資料,對2018年5月16日和2017年7月26日發生在甘肅定西的兩次春夏暴雨過程降水特征及成因進行對比分析。

關鍵詞:暴雨;概念模型;強降水特征

定西市在甘肅省中部,在青藏高原和黃土高原過渡的地帶,地勢西南高,東北低。定西轄區內地勢有著較大的起伏,山脈處于縱橫的狀態,有著不同的形態,南溫帶半濕潤-中溫帶半干旱區作為常見的氣候類型,大陸性季風氣候明顯[1]。以渭河為界,分為北部(安定區、通渭縣、隴西縣、臨洮縣和渭源縣北部,占60%)和南部(漳縣、岷縣和渭源縣南部,占40%)。北部屬黃土高原溝壑區,干旱少雨,是中溫帶半干旱區;南部海拔高氣溫低,濕潤多雨,是暖溫帶半濕潤氣候[2]。

年平均降水量在350~600 mm,自西南向東北逐漸減少。渭源縣和岷縣在500 mm以上,安定區、通渭縣不及400 mm。降水稀少且變率大,氣象災害頻繁,且多以局地性暴雨的形式出現[3]。

本文將定西市的暴雨天氣背景進行概括總結,建立定西的暴雨預報概念模型,并對定西春夏的兩次暴雨過程進行對比分析。

1 ? ?定西暴雨天氣背景

選取1960-2017年定西市一區六縣7個地面觀測站逐日觀測資料以及所有實況資料,將20-20時降雨量R≥50 mm定義為暴雨,并將符合該條件的每一個天氣過程定義為一個樣本,進行統計分析(共有暴雨53次)。

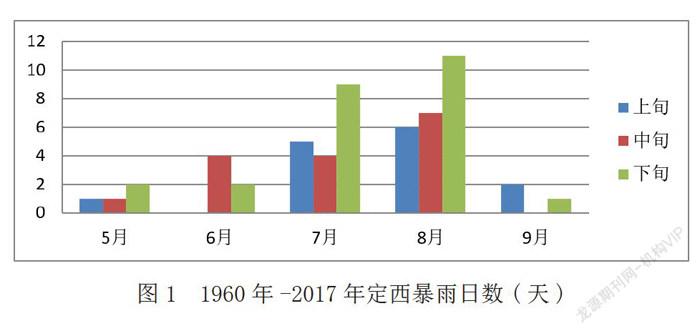

定西市暴雨時間分布不均,出現在每年的5~9月,8月暴雨出現頻次最多(24次),影響范圍也最大,7月次之(18次);從6月份開始,暴雨日數增多較為明顯,從9月份開始逐漸減少,見圖1。

定西市暴雨危險性的分布與年均降水量分布基本相似,自西南向東北逐漸減少,歷年來岷縣出災最嚴重且頻次高[4]。

地形的復雜性及氣候的多變性也使得該地區在夏季強降雨天氣中承災能力較差,局地短時強降水天氣極易引發山洪泥石流災害,并造成重大人員傷亡和經濟財產損失[5]。

2 ? ?定西暴雨概念模型

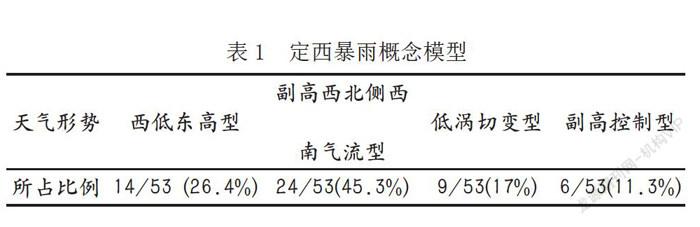

暴雨出現的天氣形勢有:副高西北側西南氣流型,低渦切變型,西高東低型和副高控制性,其中以副高西北側西南氣流型居多(占45.3%),西高東低型次之,見表1。

2.1 西低東高型

每年的5-6月份期間常會出現暴雨,在9月份之后逐漸減少,暴雨落區比較分散。

2.2 副高西北側西南氣流型

一般出現在每年的7-8月份,暴雨前有2~3天的晴好天氣。 以帶狀分布呈現降水落區。

2.3 低渦切變型

700 hPa對應有低渦和切變線,地面有冷鋒、輻合線或地面倒槽存在。700 hPa比濕≥8 g/k,中心渦度值比其他三種天氣類型高。暴雨落區一般位于700 hPa低渦底部或東南象限。降水類型以對流性降水為主,降水強度大,持續時間多變[6]。

2.4 副高控制型

一般出現在每年的8月份。500 hPa定西受副高控制,沿副高588線有短波槽東移。700 hPa有切變線或低渦。地面有冷鋒或輻合線。700 hPa比濕度≥8 g/kg。K指數≥35 ℃。降水類型多為局地對流性降水,降水強度大,持續時間短[7]。

3 ? ?定西春夏兩次暴雨過程對比分析

2018年5月16日受暴雹影響,定西岷縣出現冰雹和暴雨,次生災害(山洪泥石流)嚴重,岷縣6個鄉鎮受災嚴重,因災死亡7人,累計經濟損失2.7億元以上。以下簡稱5.16。

2017年7月26日,定西隴西和渭源出現大暴雨天氣過程,城市內澇嚴重,隴西和渭源20個鄉鎮受災,1人死亡,直接經濟損失1.5億以上。影響面積和降水強度均是定西市自區域氣象站建站以來最強的一次。現將以上兩次過程進行對比分析。以探求定西強降水天氣的形成機制、中尺度降水云團的形成與維持機制以及中尺度特征,可作為今后業務預報的參考依據。以下簡稱7.26。

3.1 實況對比 5.16

受對流性天氣影響,5月16日16時起,在岷縣出現雷電、大風、冰雹、短時強降水、暴雨等災害性天氣。17時13分岷縣本站降雹,最大冰雹直徑4毫米,17時30分左右,岷縣秦許、寺溝、十里等地降雹。有5站出現暴雨,最大降水量出現在秦許鄉為73.5 mm。出現暴雨的站點有岷縣52.6 mm、秦許鄉73.5 mm、秦許鄉下阿央村71.4 mm、西寨鎮65.2 mm、清水鄉臘梅村56.4 mm。強降水時段主要集中在16日17:00-18:00,19:00-20:00,兩個時間段內有7個站出現短時強降水,最大小時雨強出現在岷縣秦許35 mm。見表2。

3.2 實況對比 7.26

26日8時至27日8時,受副高西北側對流中尺度云團持續影響,定西市部分地方出現暴雨到大暴雨的強降水天氣過程。自動氣象站和區域站中有5個站降水大于100 mm(有隴西-文峰158.9 mm、隴西-三臺村152.4 mm、隴西-曲家山村145.6 mm、隴西-和平111.7 mm、渭源109.2 mm、岷縣-清水108 mm),41個站大于50 mm。大暴雨主要集中在隴西縣東南部及渭源縣城區附近。最大降水出現在隴西-文峰158.9 mm。其中隴西縣95.6 mm、渭源103.9 mm的降水量突破建站以來日降水量歷史極值。最大小時雨強61 mm(渭源站26日18時)。見圖2。其中區域氣象站中共有20個站次日24h雨量突破建站以來歷史極值。

3.3 天氣形勢對比

16日08時500 hPa形勢場在內蒙古西部-河西-青海南部有一西風槽,河東處在槽前暖區,受一高壓脊控制,有利于前期增溫和不穩定能量的堆積[8-9]。16日20時西風槽東移南壓,甘岷山區處在槽底部正渦度平流區,與700 hPa上低渦疊加后在暴雨區形成了一個強烈的上升運動通道。伴隨槽后冷空氣的侵入,在強對流落區與前期建立的暖濕條件相疊加形成了上冷下暖的不穩定層結[10]。

暖濕氣流的持續影響加強了層結的不穩定性,隨著低渦后部攜帶的冷空氣侵入,在低渦前部的暖區觸發起了中尺度降水云團。是一種副高外圍西南氣流型[11]。

3.4 雷達圖對比

3.4.1 ?5.16(弱回波區,高懸質心)

從圖3(a,b)降雹時段反射因子的垂直剖面可以看到有高懸的強回波質心,45 dBz強度的回波高度在9 km以上。有界弱回波區和前懸回波。

3.4.2 7.26(強降水回波)

第一階段降水與第二階段降水相比降水云團范圍相對較小,對流發展更旺盛,風暴移動快[12]。第二階段風暴組織性更強,以層積混合狀降水回波為主,且有較長的影響時間。從圖4(a,b)兩個降水階段強降水的反射率因子垂直剖面可以看到兩個階段均屬低質心降水風暴,有較高的降水效率,這也是此次短時強降水的一個重要成因。

4 ? ?結語

定西市暴雨概念模型有西低東高型、副高西北側西南氣流型、低渦切變型、副高控制型。定西春夏個例對比分析可知,春季暴雨過程屬于西低東高型暴雨,有典型的局地強對流天氣特征,降水過程中伴有冰雹、雷電等災害性天氣。夏季暴雨過程為副高西北側西南氣流型,常見的暴雨天氣特征是降水持續時間長、影響范圍大、多造成我市區域性暴雨。

參考文獻

[1] 丁一匯.中國暴雨理論的發展歷程與重要進展[J].暴雨災害,2019,38(5):395-406.

[2] 劉新偉,葉培龍,伏晶,等.高原切變線形態演變對高原邊坡一次降水過程的影響分析[J].高原氣象,2020,39(2):245-253.

[3] 朱麗,苗峻峰,趙天良.污染天氣下成都城市熱島環流結構的數值模擬[J].地球物理學報,2020,63(1):101-122.

[4] 楊柳,趙俊虎,封國林.中國北方季風區盛夏典型雨型的大氣環流背景和海溫演變特征[J].氣候與環境研究,2020,26(5):1-16.

[5] 高文良,郁淑華.高原渦誘發西南渦伴行個例的環境場與成因分析[J].高原氣象,2018,37(1):54-67.

[6] 李艷,馬百勝,朱昌權,等.甘肅省雷暴氣候特征及其環流成因分析[J].蘭州大學學報(自然科學版),2019,55(3):347-356.

[7] 方德賢,董新寧,鄧承之,等.2008—2016年重慶地區降水時空分布特征[J].大氣科學,2020,44(2):327-340.

[8] 劉揚,鄧卓雅,李瞳,羅王軍.甘肅省河東地區一次暴雨天氣特征以及成因分析[J].氣候變化研究快報,2021,10(4):369-379.

[9] 王洪霞,苗愛梅,鄭皓文.一次鋒前暖區暴雨成因分析[J].中國農學通報,2016,32(17):157-164.

[10] 趙慶云,宋松濤,楊貴名,等.西北地區暴雨時空變化及異常年夏季環流特征[J].蘭州大學學報(自然科學版),2014,50(4):517-522.

[11] 趙玉春,許小峰,崔春光.中尺度地形對梅雨鋒暴雨影響的個例研究[J].高原氣象,2012,31(5):1268-1282.

[12] 張曉露,李照榮,周筠珺,等.西北地區東部夏季一次典型暴雨的分析和數值模擬[J].干旱氣象,2015,33(4):616-625,658.