基于BIM技術的裝配式建筑施工場地布置及評估

崔維華

(中鐵十四局集團第五工程有限公司 山東濟寧 272100)

1 引言

建筑信息模型(BIM)技術通過對裝配式構件的數字表達,協調各相關方工作及信息共享,實現施工過程的數字化和信息化,在項目全生命周期中輔助工程人員作出決策。施工場地的現場布置通常隨著時間的推進動態調整,以適應項目施工的具體需要[1-2]。基于建筑信息模型(BIM)技術信息集成的數據共享理念,利用豐富的參數化數據信息模型、動態模擬、碰撞檢測等功能為施工場地的優化布置決策提供有益的數據支持[3]。

相比于傳統現澆結構,裝配式建筑的施工過程集中在預制構件的吊裝,強調塔吊布置、交通道路規劃及堆場布置。預制構件的吊裝過程精度高、關聯性密切,從施工現場場地管理的角度出發,在時間控制和空間布置上都需要更為精準的控制和更為嚴苛的要求[4]。施工場地是施工過程中物資資源集中調配的中心,傳統二維模式的場地布置通常基于圖紙作出規劃,缺乏可視化的碰撞檢測和集成施工過程信息的數字模型,對布置的合理性和科學性缺乏定量的評判指標,因此造成施工工序沖突、資源調配混亂,以致于影響施工進度和工期[5-6]。

自從2010年以來,中國逐漸大力推廣綠色裝配化施工,國內學者相繼提出了BIM技術和裝配式建筑的適應性問題。王愛領等[7]基于預制裝配式建筑在我國的發展現狀和發展前景,指出裝配式建筑中應用BIM技術可以有效提高其施工效率;李亞萍等[8]基于BIM技術研究了裝配式混凝土結構工程產業化施工中應用,并在裝配式工程實際中進行了有益嘗試;張建平等[9]研發了4D建筑施工現場管理系統4D-CSMS,實時演示施工過程和場地狀況,實現了三維施工場地布置,提供了更為精細的施工設施的動態管理;楊彬等[10]基于BIM信息模型,考慮了施工場地的動態布置,對空間沖突指標進行了量化分析,并結合其他指標提出了布置方案的評選方法。

目前,BIM應用在裝配式建筑主要涉及到深化設計及施工過程的應用,而對于施工場地的布置問題缺乏足夠的重視,對優化評價指標及方法的研究較少[11-12]。相關場地布置的研究從靜態發展到動態優化評估,但目前缺乏更加合理完善的評價優化指標,現階段施工場地的優化布置研究,缺乏能夠支持量化的、動態的施工現場數據信息[13]。基于國內外研究進展,本文依托中國鐵建海語城C地塊裝配式建筑工程,應用BIM技術動態地對裝配式建筑施工場地優化布置的控制因素進行定量的分析,以確定最優的場地布置方案。

2 工程概況

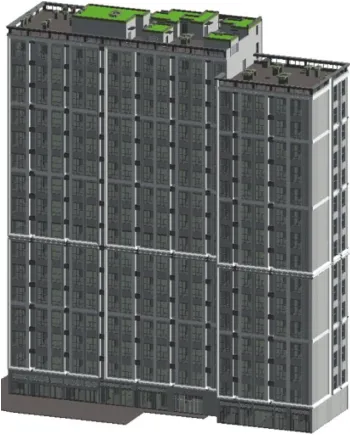

中國鐵建海語城(紅島)C地塊項目位于青島市城陽區紅島街道田海路三支路與聚賢橋路的交匯處。C地塊建筑面積40 479.18 m2,地上面積27 280.44 m2,地下面積13 198.74 m2。其中包含2類高層區共4棟主樓,即C1棟和C3棟為地上16層,地下1層,建筑高度為47.95 m;C2棟和C5棟為地上18層,地下2層,建筑高度為53.85 m。結構類型為剪力墻。地上結構形式均為裝配式。

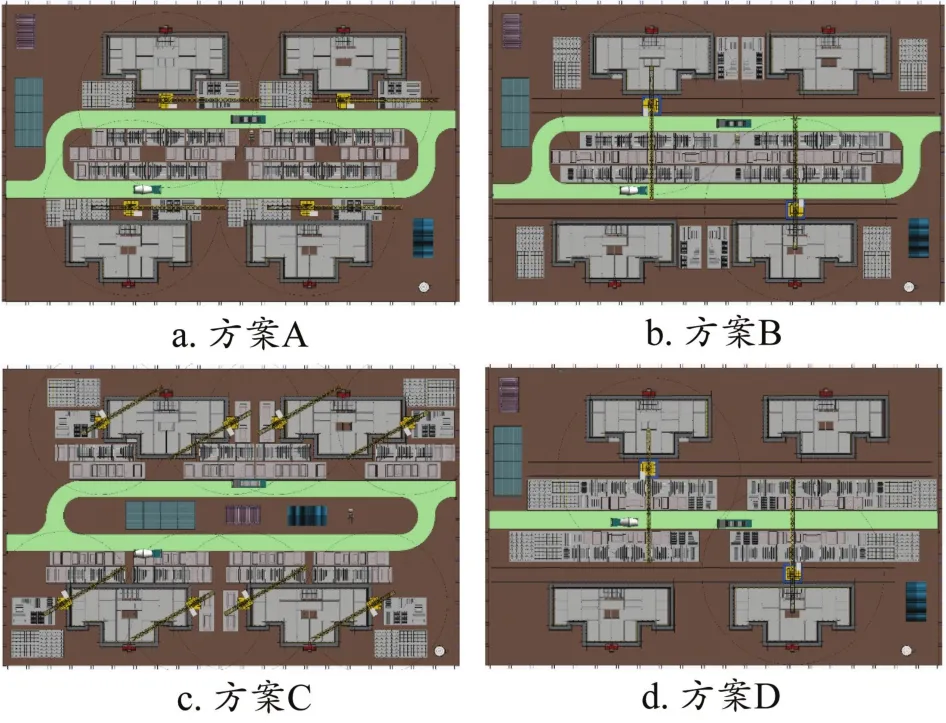

以建立的裝配式剪力墻混凝土結構工程為例,見圖1所示,模型長度約為33 m,寬度約為16 m。本工程考慮4棟單體裝配式建筑同時進行吊裝,采用儲存吊裝法,按照場地儲存1~2層的構配件容量考慮。外墻設計為預制剪力墻,采用套筒灌漿方式連接,內墻、梁、樓板、樓梯及陽臺板也均為預制,連接節點采用現澆。標準層完整周期從N-1層樓板鋼筋、模板工程及樓板混凝土澆筑開始,到N層的預制疊合板吊裝完成為止,包括混凝土澆筑、預制剪力墻吊裝、預制梁吊裝、預制樓梯吊裝、疊合板吊裝、預制陽臺板吊裝、鋼筋模板工程及澆筑工程等主要工序。

圖1 剪力墻結構BIM模型

3 施工場地布置動態BIM模型建立

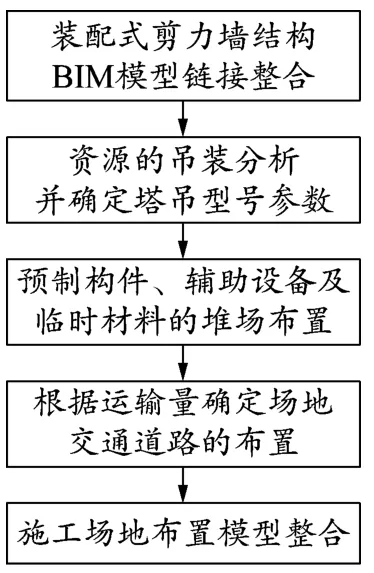

BIM技術的三維可視化布置使得施工現場的布置更加直觀,從裝配式建筑構件族庫中載入相關的族,以及鏈接創建好的建筑單體Revit模型,集成各專業模型并形成施工場地模型。針對預制裝配化建筑施工的精細化特點,施工場地布置按照工序依次布置[14]:塔式起重機的位置確定、預制構件及臨時設施分類布置、配套輔助設施布置、場內交通道路規劃,在全面動態過程的裝配式施工場地BIM模型信息基礎上,進一步地定量分析、計算及方案比選。

3.1 建筑施工場地的創建

依賴BIM軟件強大的可視化功能,導入施工場區的GIS地理信息系統數據,根據數據中的坐標點和高程點,創建平面和曲面地形,以模擬真實狀態下的場地地形,隨后導入Revit軟件創建的建筑物模型,在場地中策劃各個建筑物的布置和展示。

3.2 垂直運輸機械的合理選用、定位

起重設備對施工效率的影響大,租賃費用高,因此,在施工前應充分考慮其型號及安裝位置。在預制裝配式建筑施工過程中,預制墻、板、梁、柱等結構,自重較大、尺寸各異,需要選擇適當的垂直運輸機械才能保證構件的運輸和安裝。按照建筑物體形、空間尺寸確定吊裝機械的類別、起重機的數量、起吊幅度和吊鉤高度;進一步地,根據對預制構件及輔助機械設備的統計分析確定塔式起重機的起重量和起重力矩,最終從族中選擇塔式起重機型號。

由于塔式起重機的起重能力大,因此需要采用較深和較大的基礎確保其穩固。為避免與地下室的施工造成矛盾,在塔式起重機布置時,應保證其基礎與地下室外邊線有一定的富余距離。此外,場地存在多臺塔式起重機時,應保證相互之間工作時不存在干擾和交叉,與周邊建筑在立面和平面上都存在安全距離。

3.3 預制構件及臨時構配件布置

預制構件及臨時構配件通常按照1~2層的原則堆放,堆放區的布置要點如下:

(1)盡量縮短預制構件堆放點與主體建筑間的距離,同時保證預制構件便于運輸,將其放置于臨時道路一側。

(2)對于數量多、大尺度及重型構件的堆放區宜根據塔吊位置就近布置確定,如墻板、樓板、樓梯等;屋面板、陽臺、空調板及預制構件輔助安裝設備等,一般沿建筑物堆放在偏外側的區域。

(3)構件、相關設備應布置在吊裝機械有效作用半徑范圍以內,避免吊裝機械空駛和負荷行駛。

(4)臨時材料堆放視現場具體情況而定,充分利用建筑物兩端空地及吊裝機械有效工作半徑范圍內的其他空地。

3.4 道路運輸布置

施工場地四周要設置成單向進出或循環道路,一般寬約為4~6 m,路面要求平整、堅實,兩旁要設置排水溝[15]。

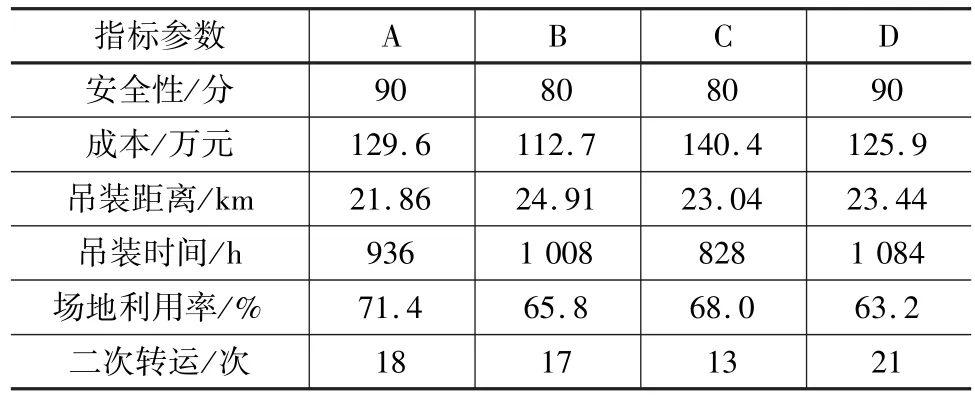

由主體工程工期要求、規模以及預制構件種類、數量、最遠吊距、最大起吊重量等因素確定吊裝機械設備的型號參數,并復核場內堆場位置是否能滿足塔吊吊裝范圍及吊裝能力。根據吊裝機械布置,準確地劃分預制構件堆場、臨時設備及材料位置等。場地道路的運輸車輛包括預制構件運輸車、砼車、泵車、材料運輸車,依據施工進度計劃編制的材料供給、勞動力配備、設備機械供應等需求信息,規劃車輛的運輸路線、進出場順序、臨時停放區域,制定運輸車輛關鍵路線。場地布置BIM模型建立的一般流程如圖2所示。

圖2 BIM施工場地建模流程

4 方案評估流程與方法

4.1 方案評估流程

BIM模型提供了各個階段的建筑設施數字化數據信息,提取BIM模型的數據構建優化參數指標是進行方案評估的關鍵工作。基于BIM模型能快速方便地提取建筑信息模型中構件的屬性信息數據,根據BIM中信息進行分類,并進行工程量及成本等技術指標的統計及計算。為了能對整個施工過程進行動態的優化評估,針對裝配式結構特點按照構件安裝順序進行階段劃分,以劃分的主要控制施工工序,分階段地提取相關優化指標。

通過對裝配式剪力墻信息模型基礎數據的分析,統計計算施工現場布置的技術指標值,并基于數據分析方法對現場布置提出優化改進方案。基于BIM的裝配式剪力墻結構施工場地優化布置方法,其步驟包括如下:

(1)施工過程動態劃分。在整個工程建設過程中,建筑場地的平面布置并非是一成不變的,而是隨著建造的進程而動態變化的。針對裝配式剪力墻建筑施工的特殊性,大致可以將其標準層的結構吊裝過程細分為5個分項,即預制剪力墻、預制混凝土梁、預制樓梯和陽臺、預制混凝土板、鋼筋和模板工程。

(2)技術指標的確定。評估裝配式剪力墻建筑的施工場地布置的優劣,最為主要的考核指標有6個:第一個為安全性指標,在模型中,根據安全設備、消防設施和管線排布等各個方面給出綜合安全評定分數,將安全性指標定量化;第二個為場地利用率指標,即在BIM場地平面布置模型中,統計出施工設施占用面積和施工用地凈面積,計算兩者的比值進行量化場地利用率;第三個為施工成本指標,主要考慮勞動力費用、材料費用、設備費用和二次轉運費用等,可以通過施工場地模型導入造價定額,采用BIM模型的自動化工程量統計,將各種費用進行成本核算;第四個為施工效率指標,主要考慮構件的吊裝時間和吊裝距離,可以通過施工場地模型中起重設備的工作性能參數、起吊點與起吊高度、轉運距離等信息,關聯Project的施工時間得到;第五個為二次轉運次數指標,主要考慮塔吊工作半徑之外材料及設備的二次搬運;第六個為空間沖突指標,考慮現場塔吊、移動車輛及設備之間的空間位置碰撞沖突和空間安全沖突檢測。

(3)基于BIM模型的技術指標提取。依靠應用接口對BIM模型中的數據進行提取和統計,包括元素ID、坐標值及幾何參數等基礎數據。數據的提取包含了裝配式建筑各個構件的參數化信息、工程量明細表、臨建設施與道路和塔吊之間的空間距離等;指標統計模塊則對相應不同分項工程的技術指標值進行計算。

(4)建立方案參數序列的評估矩陣。根據BIM模型的指標統計模塊計算的技術指標數值,由此建立各分項工程的多方案技術指標評估矩陣,求取各個方案的關聯系數。

(5)確定優化技術指標。由各個方案的關聯系數和各技術指標的權重系數得到關聯度,并對其進行大小排序,以此判斷各分項工程的最優方案排序,確定場地布置方案需優化調整的技術指標。

(6)方案調整及改進。基于計算結果,對關聯度矩陣元素值較小方案指標,對應BIM模型進行局部定向調整。

(7)確定場地布置動態最優方案。根據BIM模型的優化模塊調整之后的方案,重新進入步驟(3)、(4)、(5)、(6)進行迭代計算,直到計算結果收斂,即為各個分項工程的最優方案,同時取各分項工程最優方案組成施工現場布置方案最優組合。

4.2 比選方案的確定

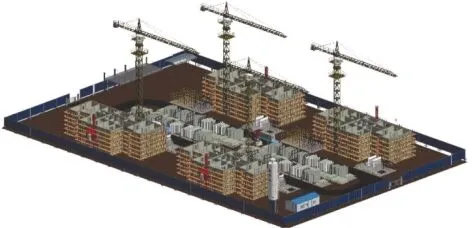

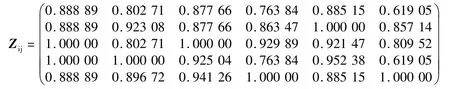

圖3為場地布置BIM模型,計劃工期為6 d吊裝一層。

圖3 裝配式剪力墻混凝土結構實例

(1)第1天上午進行樓板鋼筋檢查及樓板降板模板工程。下午13點開始進行第N-1層混凝土澆筑,混凝土總量約為180 m3,計劃澆筑時間約為7 h。晚上20:00點結束。

(2)第2天從上午6點開始進行第N層的施工測量放線以及監理驗線工作,計劃用時4 h,10點結束。放出軸線、輪廓線,要求所放墨線寬度不宜超過1 mm。

(3)7點開始進行預制剪力墻吊裝前的準備工作,包括吊具檢查、支撐預埋件檢查、鋼筋位置確認調整工作,計劃用時3 h,10點結束。

(4)第2天上午10點開始進行預制剪力墻吊裝工作,每塊預制剪力墻吊裝計劃用時20 min,共30塊墻板,合計10 h,下午19點結束。如果未完成可以考慮在第3天上午6點到9點進行吊裝。

(5)第3天上午6點開始進行預制剪力墻底模板封堵工作,每塊預制剪力墻墻板封堵計劃用時8 min,共30塊,共需4 h,10點完成。第3天下午13點開始預制梁支撐組裝,下午18點結束。

(6)第3天上午10點開始進行預制剪力墻套筒灌漿工作,每塊預制剪力墻灌漿計劃用時12 min,共30塊墻板,共需6 h,下午17點完成。

(7)預制現澆結合部鋼筋綁扎,可在不影響灌漿工作同時進行。

(8)第4天上午6點開始進行預制疊合樓板支撐的組裝及板底找平工作,計劃用時6 h,12點完成。同時,進行內墻模板合模工作。第4天上午6點進行預制梁吊裝工作,每塊預制梁吊裝計劃用時15 min,共13塊梁,上午9點吊裝完成;第4天下午13點開始進行預制樓的吊裝工作,每塊預制樓梯吊裝計劃用時20 min,共4塊,下午15點完成。

(9)第5天上午6點開始進行預制疊合樓板吊裝工作,每塊預制疊合板吊裝計劃用時20 min,共30塊疊合板,共需10 h,下午17點完成。

(10)第6天上午6點開始進行預制陽臺板吊裝、預制疊合樓上部鋼筋綁扎以及線管預埋工作,計劃下午18點完成。

綜合工期計劃以及建設內容,提出4種施工場地布置方案,如圖4所示。

圖4 施工場地布置比選方案

4.3 方案的評估

本文采用灰色關聯分析法對施工場地布置方案進行評估。

首先,建立裝配式建筑的BIM模型信息,根據施工進度計劃表,結合構件編號編制預制構件進場順序、吊裝及澆筑的進度計劃。

其次,結合各階段施工組織設計的相關要求,對場地進行布置,基于Revit軟件的Dynamo可視化編程工具提取模型的堆場、道路及臨時設施等圖元的相關基礎數據信息,包括編號、坐標、元素ID等。

第三,根據前文提及的塔吊布置方式,確定4種場地布置方案,并分別統計計算場地布置模型的安全、成本、吊裝效率及其他相關技術指標。其中對各安全技術指標進行綜合評分,成本考慮人員調配、材料運輸、機械設備布置及二次搬運費等,吊裝距離及時間根據現場預制構件的吊裝路徑及塔吊特性統計計算。經分析計算得到相關指標數據如表1所示。

表1 各方案技術指標值

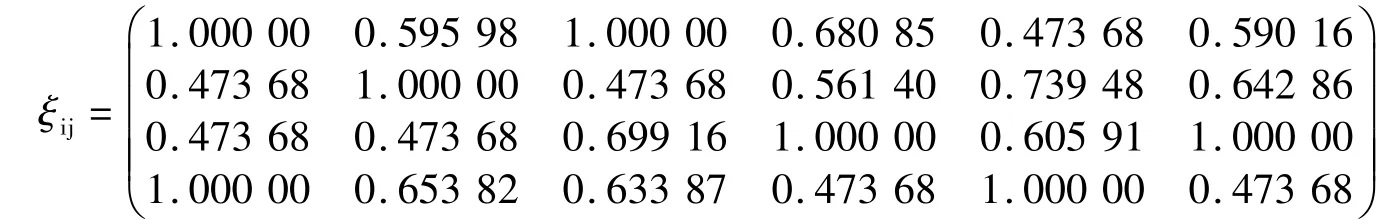

最后,建立灰色關聯度分析模型,對裝配式建筑施工場地布置涉及安全、成本、吊裝等的6項指標進行綜合比較分析,確定評估矩陣作為參考序列,其中安全性為正向型指標,其他指標為逆向型指標,得到無量綱化矩陣Zij:

計算4個方案比較序列與參考數列對應元素的關聯系數ξij:

根據熵權理論計算得到各指標的權重W:

計算4個方案與參考序列的關聯度P:

P=(0.766 35 0.632 01 0.723 80 0.658 94)

綜上所述,四個方案關聯度大小依次為P(A)>P(C)>P(D)>P(B),故方案A為最優方案。

5 結論

(1)相比傳統的二維平面施工現場場地的設計方法,裝配式建筑施工場地布置的BIM虛擬建造技術,結合了施工進度計劃表進行場地塔吊、堆場及道路的布置,通過調用裝配式構件族庫族組資源,進行參數化建模,使得施工場地布置從可視性、精確度以及效率上都得到很大的改進。

(2)從裝配式建筑吊裝的施工特點出發,提出了評價場地布置方案的技術指標,由BIM模型統計計算了各優化指標值,對量化了的各技術指標,采用灰色關聯度分析模型可確定最優布置方案,整個評估優化過程基于參數化BIM模型,數據分析程序化,分析方法更準確、可靠。