魯迅在八道灣的日常與非常

于美麗

小說《故鄉》結尾,魯迅寫到,“我”帶著母親、宏兒坐船離開故鄉,“兩岸的青山在黃昏中,都裝成了深黛顏色,連著退向船后梢去。”——他們去了哪兒呢?故事開篇提到一句:“搬家到我在謀食的異地去。”雖然,小說不能和現實畫等號,比如“宏兒”就不能等于他兄弟的某個孩子,但現實里,魯迅帶著母親、太太、三弟周建人一家離開紹興,搬家的目的地是北京,就是位于北京西城的八道灣胡同11號院。

魯迅在這座不小的院子里,重建三代人一起生活的大家庭,居住了3年8個多月,留下好些值得提起的故事。

1919年1月19日,魯迅致好友許壽裳信里說:“明年,在紹之屋為族人所迫,必須賣去,便擬攜眷居于北京,不復有越人安越之想。”《故鄉》里也寫到,周家聚族而居的老屋,共同賣給了別姓,交屋期限就在本年底;據一直守在紹興陪著母親魯瑞的周建人證實,這不是虛構,買房的“別姓”就是朱閬仙家。周家這個已經定居紹興四百年的大家族,在國事衰微的19世紀末、20世紀初,也沒能抵擋住“家族的衰微,臺門的敗落”,“先是賣掉各自名下的田地,又聯合起來賣掉祭田和房屋”,過橋臺門老屋賣掉了,新臺門的房子也賣掉了,買主朱家“多次來催,要我們趕緊把房子出空,最后期限定在一九一九年底。”(見周建人口述/周曄編寫《魯迅故家的敗落》)

此時,魯迅一家分居紹興、北京兩地已近七年,魯瑞和魯迅原配夫人朱安二人,及二弟婦、三個孩子四人,三弟周建人夫婦、兩個孩子四人在紹興,魯迅、二弟周作人二人在北京西城宣武門外借住;既是故家破敗形勢所迫,也是一家團聚人心所向,長子周樹人——此時已經以魯迅筆名發表作品——立刻行動起來。

據其日記所載,1919年2月至6月,魯迅在教育部同事、紹興同鄉等朋友幫助下,在北京西城各處看房,報子胡同、鐵匠胡同、廣寧伯街、鮑家街、辟才胡同、蔣街口、護國寺等都跑過,以他上班的教育部為中心,遠近周邊看過十七八處房子,或已售、或不合用。7月10日來到八道灣,一下相中這處院子,當月15日量屋作圖,23日確認買賣意向,并約同原房主羅姓與李姓,赴警察總廳報告。又花了半個多月到相關機構落實購房程序,8月18日在市政公所驗房契、19日收房契、付首款。從起意到買定,魯迅用了半年多時間。比起今天在北京或中國購房的人,也算是雷厲風行了。

檢視周作人1919年日記,3月底離京返紹,4月15日下午3點半攜羽太信子和三個孩子從紹興出發,18日在上海乘春日丸赴日,23日抵達東京巢鴨羽太家,在東京有多次出游記錄;5月12日獨自離日本,途經朝鮮,17日抵達天津,坐火車回京。同年7月2日再次離京赴日,這次是從天津塘沽港乘船,途經朝鮮,6日抵達日本門司港,7日至16日他先后到訪福島、新城、大阪、京都諸地,訪問了解日本新村運動的實情,后來寫作發表7000多字的長文《訪新村記》。在東京羽太家住了兩周,8月3日接上羽太信子、三個孩子以及羽太重久,六人一行踏上返城,8月10日中午12點10分到北京。這次是一大家人的食宿,紹興會館里安頓不下,大概是魯迅張羅著在會館隔壁一家曹姓(魯迅日記為“寓間壁王宅內”,大概也是轉租戶吧?)租房住下。

1912年魯迅家人紹興合影前排左起羽太芳子、魯瑞、羽太信子、周豐一, 后排左起周建人、方鳳岐、周作人

對照現在,普通日本人初次到中國,一般都會拉肚子,羽太重久到北京才一周,就“患瀉,晚請池田醫院真木醫師診視,云系腸加答兒”(急性腸炎),這大概是周家與日本人開設的池田醫院結緣之始;周作人自己“左眼瞼上生細瘡甚癢”,沒幾天,周作人長子周豐一又患耳下腺炎,8月下旬和9月、10月、11月三個月,都可見到周作人及其家人生病、發熱、就診、復診、購藥等等記錄。因此,涉及八道灣買房、收付房款及中介費、張羅木匠水工整修房屋、購置家具、安裝自來水,以及借私人高利貸支付修整房屋、被鄰居勒索的費用,都由魯迅一力承擔。1919年8月至11月,三個多月的時間,魯迅日記可見出,他的工余時間多半在操心八道灣房子的事。這里抄錄9月、10月、11月魯迅、周作人日記里有關八道灣“房屋事”記錄如下(只摘錄有關事項,上下文有省略者不標示省略號):

1919年9月

(一)魯迅日記

3日 晴。下午得三弟信并匯券千(齋主案:指紹興售房款一部分),上月廿九日發。

4日 晴。午后往中國銀行取泉千(齋主案:魯迅好用古字,泉指錢)轉存于浙江興業銀行。

18日 晴。上午寄許季巿、張梓生及三弟雜志各一卷。午后同齊壽山、徐吉軒及張木匠往八道灣看屋工。

19日 晴。無事。夜得三弟信并泉六百(齋主案:大概也和紹興售房有關)。

28日 雨。星期休息。午后羅及李(齋主案:羅、李二人為原房主或房東)來,為屋事。

(二)周作人日記

6日 晴。下午往西直門派出所取憑單,又往校(齋主案:指去北京大學,或上課或辦事)。

1919年10月

(一)魯迅日記

5日 晴。星期休息。午后往徐吉軒寓招之同往八道灣,收房九間(齋主案:八道灣十一號院是一座三進院落,共有前后院南北兩排房、正院正房東西廂三排房;魯迅按每排房進出院落的門計數,實際上,除南罩房東頭一門只兩間屋,另一間做了外院進前院的門廊,其他房子都一門帶三間屋,八道灣十一號院正房實際二十六間屋;另有搭建的灰棚屋兩大間、廚房浴室各一間),交泉四百。

6日 曇。午后往警察廳報修理房屋事。

10日 晴。休假。上午往八道灣視修理房屋。

11日 曇。午后往洪橋警察分駐所驗契。

16日 晴。下午往八道灣宅。

19日 晴。星期休息。上午同重君、二弟、二弟婦及豐、謐、蒙乘馬車同游農事試驗場(齋主案:今北京動物園位置),至下午歸,并順道視八道灣宅。

23日 晴。下午往八道灣宅。

27日 晴。上午收本月奉泉三百。付木工見泉(齋主案:即現錢)五十。下午往自來水西分局,并視八道灣宅。

29日 晴。晨至自來水西局約人同往八道灣量地。夜大風。

(二)周作人日記

19日 晴。冷。上午同家人乘馬車出西直門,游農事試驗場,在豳風堂(齋主案:現動物園餐飲部,獅虎山西南側)午飯。下午至八道灣新宅一看,五時返。

1919年11月

(一)魯迅日記

1日 晴。下午往八道灣宅。

4日 晴。下午同徐吉軒往八道灣會羅姓并中人等,交與泉一千三百五十,收房屋訖。

7日 曇,風,午晴。下午往八道灣宅。

8日 晴。下午付木工泉五十。

10日 曇。午后往八道灣。

12日 曇。上午往八道灣。

13日 晴。上午托齊壽山假他人泉五百,息一分三厘,期三月(齋主案:私人借貸)。在八道灣宅置水道,付工值銀八十元一角。水管經陳姓宅,被索去假道之費三十元,又居間者索去五元。

14日 晴。午后往八道灣宅,置水道已成。付木工泉五十。夜風。收拾書籍入箱。

15日 晴。夜收拾什物及書籍。

16日 曇。星期休息。下午許詩藎來并致銘伯先生及季巿所送遷居賀泉共廿。夜收拾什物在會館者訖。風。

18日 晴。午后往八道灣宅。

21日 晴。上午與二弟眷屬俱移入八道灣宅。

23日 晴,風。星期休息。下午陳百年、朱逷先、沈尹默、錢稻孫、劉半農、馬幼漁來訪。

26日 曇。上書請歸省。付木工泉五十。

29日 晴。午后付木工泉百七十五,波黎泉四十。凡修繕房屋之事略備具。

(二)周作人日記

10日 晴。上午同重君至八道灣。

12日 晴。托澤山工程局造日本式房及浴室。

13日 晴。上午往校。午出校,至八道灣看裝水道。

14日 晴。下午收拾書籍。

15日 晴。上午運書籍至新宅。至觀音寺街買衣物。往校。下午四時至八道灣一看,五時半返。

18日 晴。冷,上午四十度(華氏)。往校。下午訪守常,三時半出校,至八道灣,五時返寓。

20日 晴。上午稍不適,告假。下午收拾物件。

21日 晴。上午移居八道灣十一號。伏園贈紹酒一壇。

22日 陰。二時半返家。在正房裝火爐二個。

23日 晴。大風。下午三時返。尹默、逷先、幼漁、百年、半農及錢稻孫君來訪。

周作人1917年4月1日即來到北京,但此時在北京大學、孔德學校兩處上課,又有家人需要照顧,他直到10月19日和家人郊游西直門外的“農家樂”,才和大哥一起出現在八道灣現場。為這座新宅,他上下班到派出所取了一次房屋有關憑據,入住前,大約是根據家人生活習慣,聯系一家日本人開設的工程公司,將八道灣部分房間改造為日式房,在東墻下緊挨著廚房,設計建造了一間浴室。因為八道灣院子比門前胡同及四周房屋地勢低很多,冬天估計也潮冷,他在正房安裝了兩只火爐,以迎接將入住的母親魯瑞。其他各種大小繁雜事務,都由老大魯迅安排、承擔、打理了。

據當年在清華學校就讀的梁實秋回憶,他1923年3月到八道灣11號周宅邀請周作人去清華文學社開講座,就看見魯迅在南罩房中間屋子——相當于待客室——和詩人王植三在談話,那間屋子“地上鋪著涼席”,大約是一種日本式的榻榻米設計。

八道灣新宅整修完成,魯迅11月26日便“上書請歸省”,辦理好公務員休假手續,12月1日離京,4日晚“抵紹興城,即乘轎回家”,又是整整20天的忙碌。他作為覆盆橋周氏大家族這一房人的長子,很多事情,都得由他來決定和處置。

三弟周建人已將“該辦的事辦了,該寄存的東西寄存出去了,并一一登記,寫好一本《紹興存件及付款簿》”。他們收拾書籍字畫,請一個叫和尚的木工,參照紹興酒壇運輸辦法,設計制作了結實又輕巧的專用木箱,裝了12箱書。清理處置舊物,或賣掉、或送人——《故鄉》閏土的原型章運水只要了兩條長桌、四把椅子,和一副香爐燭臺、一桿抬秤、一船草灰,以及一管戳瓜田里偷食的獾豬的板槍;或被順手牽羊拿走——他們家小堂前掛在墻上一幅趙孟頫的花鳥畫,還沒來得及取下,就不見了,這比《故鄉》里“豆腐西施”楊二嫂順手抄走的一雙手套可值價太多啦;不能送也帶不走的,就燒掉,成年流水賬、婚喪喜事禮品簿、親友往來信函、皇上封贈他祖父曾祖父母的兩幅誥命、三兄弟小時候的習字紙與課本,甚至他們父親進秀才的詩文,乃至他祖父做官的萬民傘,尤其是紅條十行紙線裝“有桌子般高的兩大疊”日記本——足足燒了兩天!魯迅還在城里城外去拜望親戚,一一告別。去祭掃祖墓,包括將他父親周伯宜,早夭的四弟椿壽、幼妹端姑之墓,從紹興南門外龜頭山遷至城郊西南阮江村麥芽山上,和祖父周福清、祖母孫氏、繼祖母蔣氏聚到一起。

12月23日這天,細雨蒙蒙,午后,在全族會議上,魯迅在賣房契約上簽字畫押,和這座周氏家族定居已14代、承載著他自己30多歲、以及先祖們400年記憶的老宅告別。

第二天下午,魯迅“以舟二艘,奉母偕三弟及眷屬,攜行李,發紹興,蔣玉田叔來送”,行至夜深,魯迅所乘船上的燈籠忽然燒起來,他用手去按滅火,結果燙傷了手指。這個在《故鄉》里被忽略的細節,仿佛是刻意要忘掉的這一刻訣別過去的灼痛。他雖然害怕希望之后的絕望,仍定定地懸想“深藍的天空中掛著一輪金黃的圓月”,懷抱十分茫遠的希望,寫出他對晚輩、對未來的祝福:“然而我又不愿意他們……都如我的辛苦展轉而生活,也不愿意他們都如閏土的辛苦麻木而生活,也不愿意都如別人的辛苦恣睢而生活。”

拋家別舍,去往遙遠北方的這一行,是三代7口人,魯迅母親魯瑞是年過花甲的老人,三弟周建人的兒子豐二(魯迅日記里稱之為“土步君”)剛剛半歲。25日晨,船到杭州,他們將大宗行李交捷運公司,在錢江旅館住一夜;第二天一早乘杭滬火車往上海,車未進上海南站,遇上路軌損壞,不得不下車,在一家上海樓旅館暫駐,受到很壞對待,“甚惡”,深更半夜乘夜班快車離開上海;27日晨抵南京,在中西旅館歇一歇。中午坐渡船過長江,細雨飄飄突然變天,“風雪大作,大苦辛”,幸好在浦口上津浦線火車時,獲到了臥鋪。下午,在“雨雪霏霏”中作別江南、遠離故土。

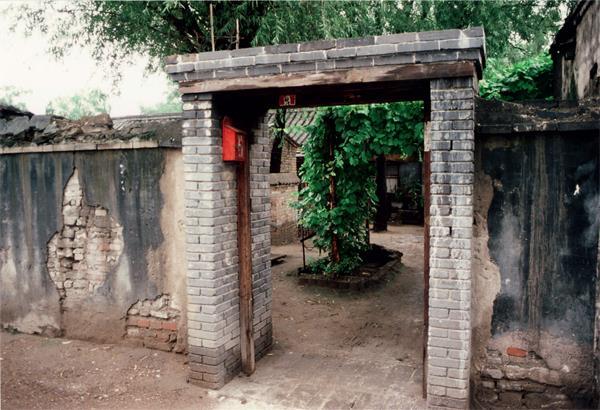

八道灣11號院大門(1979年夏)

八道灣11號院內二門舊照

經過一個半白天一整夜的搖晃,12月28日晚,車到天津,他們在大安旅館住一宿。第二天上午再坐大約五小時火車,“午抵前門站”,周作人、羽太重久和八道灣的管家徐坤,還有魯迅教育部同事徐吉軒安排的兩個男勞動力,隆重接車。當天夜里,周作人日記記下:

“午大哥同母親、大嫂、喬風、芳子及二兒至京,二時返宅。”

魯迅日記則是:

“重君、二弟及徐坤在驛相迓,徐吉軒亦令劉升、孫成至,從容出站,下午俱到家。”

——周家三代12口人,承受了親人喪亡之悲、經歷了奔走分離之苦、承受了背井離鄉之痛、經過了奔波勞頓之困,他們終于在北方一座大城一所寬敞的大宅里,重新團聚。“返宅”“俱到家”,文字底下,多少喜悅、歡欣。魯迅當年離家時曾說過“永不分家”的誓言,將來要把工作得來的薪金,合在一起用的意愿,即將兌現。北京晴朗的冬天,雖然氣溫很低,手臉受凍,但陽光照在身上、透進心里,是暖暖的。