綜合能源系統典型應用場景展望

祝令凱,王 倩,鄭 威,鐘子威,張彥鵬

(1.山東電力研究院,山東 濟南 250003;2.山東中實易通集團有限公司,山東 濟南 250003)

0 引言

能源是人類社會發展的重要基礎資源。隨著世界經濟的飛速發展,能源使用過程中的問題逐漸暴露,不可再生能源的日益減少及能源利用率低下的問題日益凸顯,傳統的用能模式已經無法滿足未來社會的發展需要,如何確保能源的可持續利用成為當今世界關注的焦點[1]。目前多數研究是從改善能源結構、促進可再生能源的消納、提高能源的綜合利用效率等方面著手[2]。能源互聯網[3]、綜合能源系統[1]等概念的提出,為解決能源問題提供了新的視點與角度,有效地帶動了多個領域、多門學科、多個維度間的交革與創新[4],有助于推動能源領域開展新一輪的改革發展。

以綜合能源系統的應用為出發點,簡要介紹了綜合能源系統的概念及國內外的研究現狀,然后根據綜合能源系統的特點,歸納出綜合能源系統的典型應用場景并作詳細闡述,同時在此基礎上對綜合能源系統未來發展所面臨的問題及解決方案進行分析展望,為后期進一步深入研究提供參考。

1 綜合能源系統及研究現狀

綜合能源系統(Integrated Energy System,IES)的概念最早在2001 年提出,其主要目標是為了促進分布式能源的推廣應用以及提高清潔能源的使用比重[5]。綜合能源系統的典型特點是具有多能耦合特性[6-8],它打破了現有的各個能源系統單獨運行、互不聯系的模式,能夠將各類能源進行有機協調與配合,通過多種能源的耦合關聯,進而對各種能量集中綜合利用,同時將能源的使用由傳統能源向清潔能源傾斜,實現了能源系統的供需互動、相互協同、優勢互補,提高了能源利用率,其低碳效益、生態效益、經濟效益明顯,是未來能源領域發展的方向和愿景。

綜合能源系統一直受到世界各國的廣泛重視,國內外也已經做了大量的研究。

國外對綜合能源系統的研究起步較早,尤其在應用方面較為成熟。英國曼徹斯特城在綜合能源系統規劃與運行方法的研究基礎上,開發了集電、熱、氣、水等多種能量于一體的綜合能源系統并得以應用[9]。日本作為一個能源匱乏的國家,在綜合能源系統的應用方面做了深入的研究,其最典型的應用即柏葉新城,該城市在綜合能源系統及智慧城市理念的基礎上,建成了集智慧能源、智慧交通于一體的智慧城市[10-11]。德國的哈馬碧湖城基于相關理論研究,將城市的水資源、各種分布式能源、生活垃圾等資源的處理整合到一個系統之中,以一種集成的方式實現了可持續的都市生活,對實現能源的可持續發展具有重大意義[12-13]。

國內的學者對綜合能源系統也進行了大量的研究。文獻[14-15]指出多能流系統運行過程中不僅要注重“量”的差異,還要注重“質”的差異。作者采用分析法對系統運行的經濟性、節能性進行分析,得到了多能流系統的經濟節能最優運行策略。文獻[16]指出要兼顧不同能量在數量及品質上的差異作為能源系統規劃的依據,提出基于效率分析法的五層級能源集線器模型用于系統特性的分析。文獻[17]就綜合能源系統的低碳效益進行了詳細闡述,指出綜合能源系統在低碳排放上的優勢,并給出了低碳系統的整體研究框架。文獻[18]提出了結合熱網的多區域綜合能源系統協同規劃模型,更直觀地展示了多種能源系統之間的供需互補。除了理論研究,國內也已建立了相關的示范項目,如中新天津生態城[19]等,將在第3章節進行詳細介紹。

2 典型應用場景

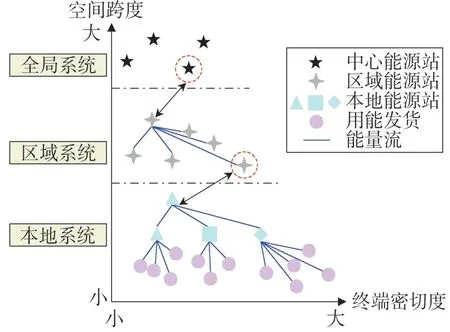

主要對綜合能源系統的應用場景進行歸納梳理,從空間尺度出發,以多能耦合應用為主線進行劃分,得到三個層級的系統:全局綜合能源系統、區域綜合能源系統和本地綜合能源系統。全局綜合能源系統,主要是指地理范圍較大的城市或在能源上聯系密切的城市群為單位構建的綜合能源系統,是典型的跨區域性質的綜合能源系統。由于系統結構的復雜性、能源市場的特殊性等,面向此類應用的系統難以在短期內進行應用,此處不再贅述。

2.1 區域綜合能源系統

區域綜合能源系統主要應用于區域范圍不太大的地區,包括各種廠區、各種園區(如工業園區、生態園區、商業園區、生活園區等)、能量網絡上互聯互通的多個園區、一般規模的城市等。本部分以廠—區—區塊—市為主線,選取典型的區域應用場景進行介紹。

2.1.1 面向典型廠區的綜合能源系統

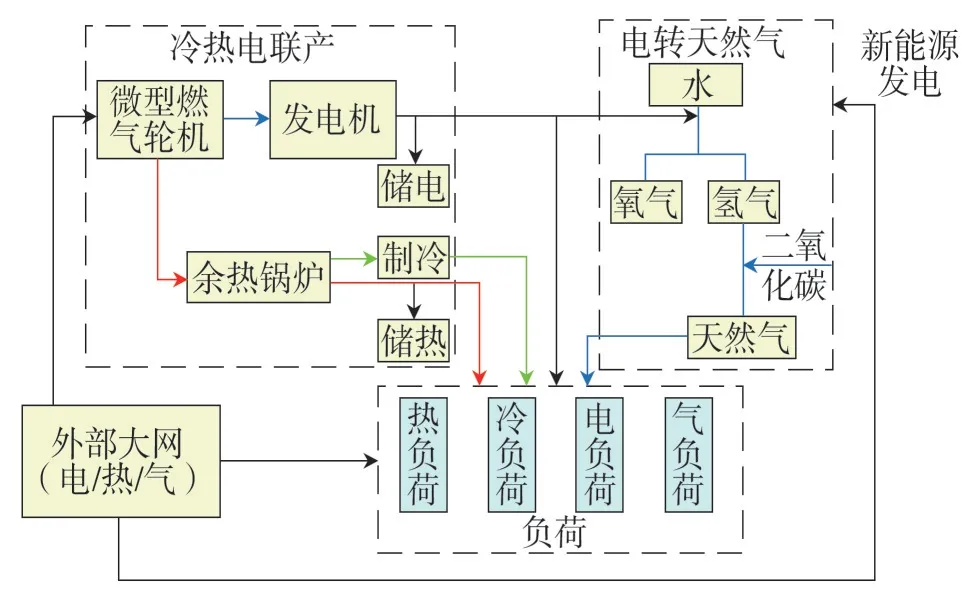

面向廠區的綜合能源系統主要具有多能耦合特點的廠區。本部分以含有冷熱電聯產(Combined Cooling,Heating and Power,CCHP)系統和電轉氣(Power to Gas,P2G)系統的典型廠區為例,展開相關介紹。CCHP 系統與P2G 系統相結合,使得不同能量網絡間的耦合特性更加緊密,在滿足電、熱、冷、氣等多種能量需求的同時提高能源的綜合利用效率,僅對余熱[20-21]進行最大限度地利用,在電網用電低谷階段,直接將電能轉換為天然氣進行間接存儲,促進風、光等新能源消納[22],有效地減少能源的浪費,具有很強的節能優勢[23]。含電轉氣與冷熱電聯產系統的典型廠區綜合能源系統工藝如圖1所示。

圖1 典型廠區的綜合能源系統工藝

此類系統的優點:利用用戶側附近現有的冷熱電聯產系統,配合電轉氣技術以小規模、分散式的方式布置在負荷周邊,獨立地輸出各種能量,實現能量的就地供應,降低了各種能量的傳輸成本,還可以對低谷階段的電能進行存儲,大大提高了供能的可靠性、經濟性和穩定性,并且整個系統的能源利用率高,大氣污染物排放少,低碳效益明顯,具有良好的生態效益和社會效益,是一種高效的能源綜合利用方式。該類型的系統能源輸出多樣,且系統內的能源可進行相互轉換,能夠保證能量不間斷供應,可應用于獨立的廠區,或者對供電穩定性要求較高、能源需求多樣化的場所。

2.1.2 面向生態園區的微網型綜合能源系統

隨著不可再生能源總量的下降及逐漸枯竭,越來越多的目光開始轉向可再生能源。如何加大對風能、光能、地熱能、生物質能等可再生能源的開發利用逐漸成為研究的熱點。面向生態園區的微網多能源系統是指將多種可再生能源的輸入、轉換、輸出、控制都集成到一個系統中,通過各種能源間的轉換利用,實現內部各種能量的功率平衡,穩定可靠地滿足各類負荷的需求,實現可再生能源的就地消納。

在該類型的綜合能源系統中,系統的能源輸入主要為自然界中的多種可再生能源(風能、光能、地熱能、生物質能等)以及本區域內可回收利用的能源(生活垃圾等)。以各種綠色能源為“源”,轉換為各種形式的能量供給“荷”,可以實現可再生能源的就地消納,大大提高了區域內部的供電、供熱、供冷可靠性,既實現了多種能流的耦合互補,又能充分利用可再生能源,還可以自主獨立運行,是兼具經濟效益、環境效益、社會效益的理想系統。

2.1.3 園區互聯的綜合能源系統

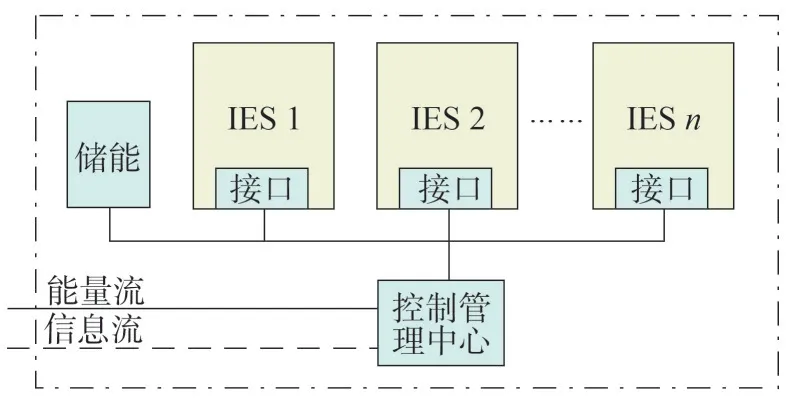

互聯型綜合能源系統是區域經濟發展、產業調整升級的重要空間表現形式,是未來能源系統的重要組成單元[24],該類型系統主要面向各類工業園區、科技園區、商業綜合體、生活園區等場景,主要表現為各類園區的互聯互通。園區互聯型綜合能源系統的主要組成單元包括各種單一綜合能源系統、傳輸系統、控制系統、儲能系統等。系統的結構如圖2所示。

圖2 互聯型綜合能源系統結構

互聯型綜合能源系統通過控制管理中心將各個單一綜合能源系統進行集中管理與控制,實現能流的匯集。當單一綜合能源系統中的能量未被本地區內部及時消納或無法滿足本區域內的使用時,互聯系統可以通過公共傳輸網與儲能系統實現跨區域內的轉移消納[25],實現能源系統間的協調互動,節約資源集約空間,有效地避免能量的浪費,實現區域間多能流的互補和可再生能源的充分消納利用,大大提升整體的能源利用效率。由于各類園區一般具有有利的自然資源條件及便利的硬件基礎設施,同時兼有多類型能源負荷需求,具備建設綜合能源系統試點的優勢,是綜合能源系統落地應用的重要場景[24]。

2.1.4 面向新型城市的綜合能源系統

隨著城市化水平的不斷提升,城市中的能源需求種類多、數量大,城市日益成為能源供給和消費的核心單位。新型綜合能源城市系統以城市為依托而發展起來,涵蓋各種綜合能源廠區系統、綜合能源園區系統、多個園區互聯的系統等。具體包括各種發電廠、熱電廠、配氣站、換熱站、能源樞紐站、能源存儲中心等。

由于新型城市能源系統所涵蓋的源荷多樣、耦合特性復雜、用能需求波動性大,所以新型城市能源系統涵蓋的研究點較多。包括綜合規劃、整體調度、運行優化、負荷預測、市場交易、安全分析等[25]。一條可行研究思路就是從綜合能源系統的拓撲特性入手,建立基于能流平衡的區域綜合能源系統拓撲描述模型和規劃模型,為未來綜合能源城市的建設和合理布局提供參考。現有的關于城市能源系統的規劃多是針對新建系統展開的,但是未來的綜合能源城市更多的是對現有城市的改造,為此探索應用于不同場景下的城市規劃方案也至關重要。

2.2 本地綜合能源系統

從用戶負荷側出發,將電、氣、熱、冷、水、交通等能源網絡全部納入本地能源系統中來,實現以本地范圍內能源系統的效益最大化為目的,在小范圍跨度內構建本地綜合能源系統。

2.2.1 樓宇型綜合能源系統

樓宇建筑通常涵蓋著整棟樓層的電、氣、熱、冷多種形式的能源。將上述多種能源形式的供應進行協調互補,可以得到面向樓宇的綜合能源系統。面向樓宇綜合能源系統作為中小型系統,其包含的能源設備數量少、容量小、類型單一,能量傳輸線路距離較短,線路網損低,進行建模分析時較為簡單。但同時此類型能源系統的不確定性因素多,容易受到用戶負荷變動的影響,如外界環境、內部政策等都對樓宇的用能方式有重要影響。

部分學者針對樓宇型綜合能源系統展開了研究。文獻[26]以包含可再生能源的新型能源樓宇建筑為切入點,建立了包含有光伏發電等能源轉換形式的能源集線器模型,對能量的優化運行及調度研究展開分析。文獻[27]考慮到樓宇建筑的不確定性大、易受到用能影響等特點,搭建了含有冷熱電聯產系統、插電式混合動力汽車等組成的能源集線器,研究了不確定性因素下的樓宇級綜合能源系統經濟運行問題。

以樓宇系統為研究對象,展開多能系統的耦合分析,作為研究大型綜合能源系統的參考,具有明顯的示范效益,目前綜合能源系統的示范工程也大多是以樓宇建筑為主體進行落地試驗。

2.2.2 面向家庭的綜合能源系統

傳統意義上,家庭用戶所需要的各種能量均是從各種能源系統的公共網絡獲取,但隨著綜合能源系統概念的出現,及各種先進技術的發展和普及,建設小型綜合能源系統的投資在承受能力范圍之內,以家庭用戶為單位的綜合能源系統逐漸出現并有望成為未來能源結構中不可忽視的單元體。

家庭用戶可以充分利用本地的自然資源條件,建成以家庭住房為核心的家庭綜合能源系統。由于單個家庭的用能負荷可算可控,且數量不大,完全可以構建面向家庭的綜合能源系統。通過光伏電池板[28]或薄膜發電[29]技術,用于電能的供應,引入電動汽車,可同時將智能交通納入系統中;通過光伏獲取熱量,用于家庭的熱量供應;將生活垃圾、排泄物等加以循環利用,修建沼氣池等可以實現沼氣的利用;同時配合先進的儲能技術,將本地系統中多余的、未能及時消費的能量進行就地存儲,留作備用,而本系統無法供應的能量可外購。不難發現,以家庭為單位的綜合能源系統若能合理安排和布置,完全可以實現各種能量的自給自足。同時在允許的情況下,本地用戶還可以向附近用戶出售多余的能量,獲取一定的經濟收益。

此類系統的特點是小型便利、可控性強,系統建成后即可收益,短時效益高,尤其適用于地處偏遠、公網取能不便的家庭。

3 研究展望

3.1 典型示范應用

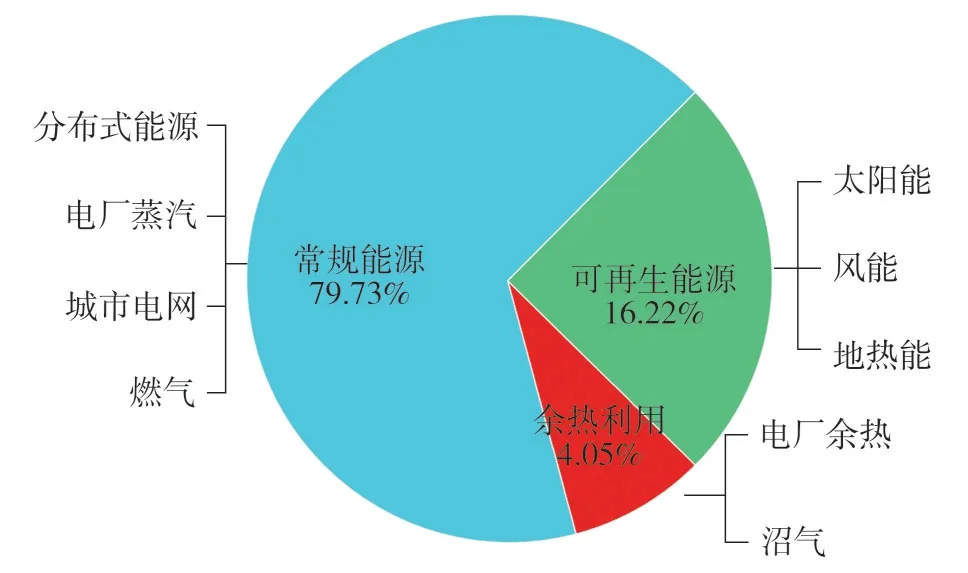

區域綜合能源系統中面向園區的系統具有規模適中、可操作性強等優點,在落地應用上更具優勢。位于天津濱海新區的中新天津生態城,雖然起步時間較早,但已經具備了綜合能源系統的雛形。生態城以發展低碳產業為核心,以能源利用為重點,創新發展方式,采用常規能源和可再生能源、集中能源和分布式能源相互銜接、相互補充的能源利用模式,確保能源的供應安全可靠,能源供應的結構占比如圖3所示。生態城有效地利用了太陽能、風能、地熱、沼氣等可再生能源,通過各種新能源轉換技術,加強能源梯級利用,構建了多元健康高效的能源體系,是典型的綜合能源應用場景。

圖3 不同形式能源的占比

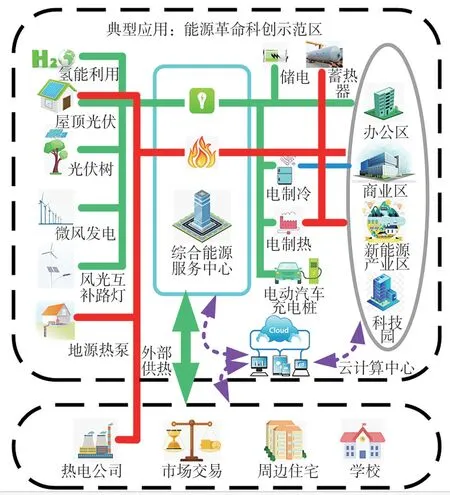

大同能源革命科技創新園,為破解傳統供能方式存在的問題,提出了多種能源供給、多能協同互補、能源精細運維的解決方案,致力于打造智慧能源、精細化運維、建筑節能的能源發展新業態。科創園示范區集辦公、科研、新能源產業、綜合商業服務于一體,通過對園內負荷特性準確分析,充分利用園區內的多種資源,將可再生能源就近接入與消納,實行風光等綠電交易,既提高能源利用率,也能降低能源運營成本,實現了“零碳、智慧”,是綜合能源的典型應用場景。科創園內的各種能源利用形式如圖4所示。

圖4 示范區能源利用結構

由圖4可知,在用能方面,園區配置了電動汽車、直流設備等多種多樣的能源利用設備,豐富了能源的利用形式,最大程度實現園區內可再生能源的高效利用。儲能方面,配置相變儲能、電儲能、氫能利用等方式,實現能源的存儲利用。能源調度管理方面,各個能源環節通過綜合能源服務中心進行協調分配,云計算大數據服務中心為園區的多種信息交互提供保障,實現“智慧”園區。另外,園區在自給自足的同時將多余的能量與周邊的學校、住宅進行市場交易,在保障園區正常運行的同時可以獲取部分經濟效益。

3.2 發展方向討論

實現綜合能源系統的落地應用發展,面臨著政策、技術等方面的困難和阻力,本部分按照全局、區域、本地的主線,分別從國家、地區、本地3 個層面闡述相關問題及發展方向。

3.2.1 國家層面

長久以來,國內的大型能源系統,譬如電力系統、天然氣系統、熱系統等,都是單獨規劃、單獨運行、單獨經營、單獨管理,行業之間存在著長期壁壘。要實現多能源互補互聯,每一個能源系統都有著密不可分的關系,需要各個能源系統的積極參與。國家要出臺相關的法規政策,從政策上化解有關固有難題,協調能源系統所涉及的各個方面,打破行業壁壘,鼓勵、支持、引導各個能源環節參與到綜合能源系統的發展中來,推動構建新型能源互聯體系,必要時成立能源管理的職能部門,如綜合能源服務公司或能源管理中心等,以平衡好各主體之間的利益,實現利益最大化,在國家層面上組織各行業積極有序地參與到綜合能源系統的發展中來。

3.2.2 地區層面

我國地域寬廣,各地區具備各自獨有特點。為此,各個區域要結合本地的實際情況,深入探索區域內的能源供應特點、傳輸形式、負荷響應方式等,推進屬地管理,尋求到適合本區域的供能輸能用能模式,積極構建符合本地特點、有特色的綜合能源系統。此外,當下各類能源系統的管線獨立運行和規劃,導致用能效率低、經濟效益差等現象,進行多能源系統的集中規劃已是勢在必行,要兼顧互聯系統間的多重約束,對區域綜合能源系統進行整體規劃和協調,得到多個能源系統運行的最佳配置方式。

3.2.3 本地層面

本地系統內聚集有大量的負荷,用能設備集中,用能需求多樣,包含有電、熱、冷、氣等多種能源需求,鍋爐、大型機器、空調等大功率設備,電動汽車等不確定性負荷等,要加強本地負荷的實時預測與及時監管,利用大數據制訂本地的用能計劃,建立全面的需求響應機制,加強負荷用戶間的協調調度,充分發展新能源技術,避免出現能源供應不足或能量過剩的現象,促進本地用能的穩定發展。

此外,要引導廣泛參與,建立典型示范點和試驗地。由于綜合能源系統是多能耦合的系統,其作用機理復雜、時空尺度不統一、不確定因素多等導致系統的建模復雜、模型分析不準確,要建立典型的示范工程或區域,推動關鍵技術的研究及現場試驗,并從現實中探索系統的運行機制及運行模式,為更廣泛的研究及推廣做鋪墊。

3.3 發展趨勢及建議

由現有的綜合能源應用示范區及前述的發展方向,本部分對未來發展綜合能源系統中關鍵環節所遵循的發展思路提出建議。

3.3.1 能源供應方面

在能源供應方面,充分發掘可再生能源的優勢,大力發展可再生能源,建設協同可靠的能源供應體系。與傳統能源相比,光伏、風力、地熱等可再生能源有著無可比擬的優勢,涵蓋種類多,均取自自然界中,資源量遠遠大于傳統能源,能源成本低,清潔無污染,開發潛力巨大。光伏發電、風力發電等能源利用方式已經日趨成熟,要不斷探索新型的能源利用方式,多元化發展可再生能源,建設因地制宜的綜合能源結構。

能源網絡建設方面,要建設以電網絡為中心的混合多能網絡系統。綜合能源系統作為新一代能源系統,是以電能為中心、電網為主干、電力消費為基礎的能源系統。隨著園區內高比例的可再生能源接入,電動汽車、直流設備等直流負荷的不斷發展,直流技術的應用發展趨勢將會愈加凸顯。與交流電網相比,直流電網有著運行穩定、控制靈活等特點,并且直流供電設備、直流用電設備、儲能設備統一接入網絡,可以避免直流—交流—直流的多級轉換,顯著降低電能損耗。所以,要強力推進智能電網的規劃建設,依靠現有的大電網、配電網設施,著力發展直流電網,充分考慮交直流供電、交直流負荷消費的特點,構建交直流混合網,并在此基礎上延伸整個綜合能源系統的能量網絡。

3.3.2 規劃布局方面

規劃是指從空間尺度上對能源系統實現最優化布局,根據前述介紹,規劃既包括在全局層面上的廣域能流規劃,也包括區域層面和本地層面的局域能流規劃,各個層面的系統通過能源站實現互聯互通。三層級的綜合能源系統的分層拓撲架構如圖5所示。

圖5 三層級系統分層拓撲

其中全局系統主要指外界能源的供給,傳遞方式包括各種管道運輸、鐵路運輸、電力傳輸等,通過中心能源站實現統一調配;區域系統涵蓋了能源的生產、轉換、存儲及使用等,包括各種大型能源站、分布式供能系統、交直流混合供電網、冷熱供能系統、供氣樞紐站等,為下級系統供能的同時滿足本區域內的負荷需求;本地系統主要是面向終端用戶,區域內部負荷需求多樣,將交通、供水、垃圾利用等一并集成到系統中,形成以微網或微元的局域用能單元。

綜合能源系統的層級規劃中,能源站及能源管網是重要的環節。能源站是協調本區域、相鄰區域及上下層區域能流的關鍵樞紐,管網是實現能量及時可靠輸送的關鍵保障。

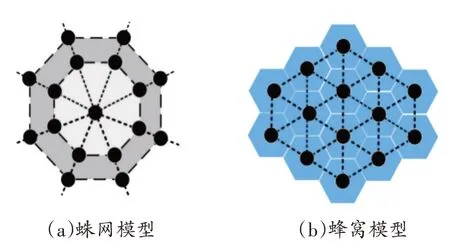

能源站的選址布局需要綜合考慮多方面的因素,要在各種投資運營成本最小的前提下,保證能源站的供能輻射區域最大,進而得到能源站的最優數量及位置分布,此外,站址選擇時還應根據預測負荷的分布及實際地理形態,以保證準確性。關于能源站的選址布局可參考兩種模型:蛛網模型和蜂窩模型,如圖6 所示。蛛網模型雖然主要是應用于經濟學分析,但模型本身描述的是一個動態變化的場景,這與能源系統的動態變化特性相吻合,可針對能源站址動態特性展開規劃研究。蜂窩模型主要應用到網絡信息的傳播,但也可應用到其他的場景,能源站的選址及容量配置采用蜂窩模型,最大優點是可以避免有限資源的重復浪費、提高站址之間的能量交換,有助于能量流的穩定流動。

圖6 能源站點布局模型

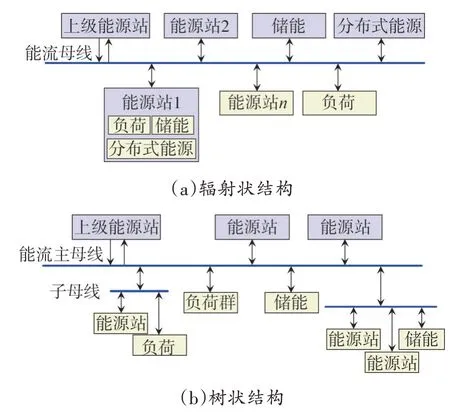

管網規劃主要是根據能量的流動形式、傳輸損耗、時延特點等得到最優布局,目前最常見的管網布局為輻射狀結構,如圖7(a)所示。在該結構中,上下級系統通過能流母線進行能量交互,同時母線上接入了分布式能源和儲能裝置,結構簡單容易配置但可靠性較低。為提高可靠性,可采用多母線多層次的樹狀結構,能夠可靠地保證多端供能,結構如圖7(b)所示。

圖7 管網布局結構

此外,城市能源系統的規劃一直是研究熱點,不同的規劃對象應采用不同的策略。針對現有的老城區,大范圍的建設綜合能源系統較為困難,可采用分區域規劃的思想,在空間跨度較小的范圍內,將可再生能源、電能、熱能等多種形式的能源集成,得到典型的微網能源系統,通過微網內的能源站及能源管網,實現各個能源微網的能量交互。針對新建城區,新建綜合能源系統較為容易,需要在綜合考慮本地區的負荷、地形等因素后,實現能源站址、傳輸管網的合理規劃布局,得到理想的綜合能源系統。

4 結語

基于綜合能源系統的概念和相關研究,對綜合能源系統的典型應用場景進行了展望,提出了全局范圍的綜合能源系統、區域范圍的綜合能源系統以及本地范圍的綜合能源系統,并分別對典型的應用場景展開了詳細的介紹,同時根據我國的國情和能源現狀,討論了未來的發展方向和關鍵問題,并嘗試給出關鍵環節的發展思路及發展建議,以期為后續的研究提供參考。