海頓e小調鋼琴奏鳴曲曲式結構研究

婁藝炫

弗朗茨·約瑟夫·海頓,維也納古典樂派的代表作曲家,雖然家境貧寒,但是卻酷愛音樂,一生大部分時間為匈牙利貴族服務。海頓是一位古典主義風格的開創者,他的音樂洋溢著生機勃勃,歡樂明朗,熱情幽默的情趣,表達了作曲家對美好世俗生活的真切感受。他一生創作了包括交響曲、弦樂四重奏、奏鳴曲、歌劇及清唱劇等各種體裁的音樂,被稱為“交響樂之父”,“弦樂四重奏之父”。在鋼琴奏鳴曲方面,他創作了62首鋼琴奏鳴曲,雖然鋼琴奏鳴曲沒有像他的交響曲、弦樂四重奏那樣備受關注,但是其創作貫穿海頓的一生,并在晚期達到了頂峰,對后世鋼琴音樂產生了重要的影響。《e小調鋼琴奏鳴曲》是海頓創作于1783年到1784年間的一首作品,共有三個樂章,代表了海頓成熟時期的創作水平。

一、第一樂章主題縮減再現的奏鳴曲式

該樂章采用了縮減再現的奏鳴曲式結構,急板,e小調。音樂靈活流暢,帶有大量裝飾音,體現了華麗風格對海頓的影響,音樂形象嚴肅中帶著幽默活潑。共包括三個部分,分別為呈示部、展開部和再現部,是一個典型的奏鳴曲式。

(一)呈示部

呈示部由四個部分構成:

主部主題形象鮮明,穩重中帶有活潑,是由兩個樂句構成的樂段。第一個樂句由8小節構成,在e小調上開始,調性較為穩定。低音聲部以較弱的力度先出現,以頓音的八分音符為主,旋律走向以上行跳進為主;高聲部以雙音疊置在低聲部之后緊接出現,旋律走向以下行為主,高音聲部與低音聲部一問一答交替呼應,音樂流暢,語氣穩重,結束在主調為e小調的屬音上。第二樂句依舊采用高音聲部和低音聲部交替出現的形式,由10小節構成,調性轉向了主調的關系大調——G大調上。在第14小節,演奏力度變強,并伴隨著織體發生變化,高音聲部由原來的八分音符變為十六分音符,聲部也由原來的雙音疊置變為單音聲部,而低音聲部變化為八度的雙音疊置,整個音樂的厚度并沒有減弱。16小節力度減弱,低音聲部伴奏織體由原來的頓音變為帶延音線的分解和弦,由斷奏變為連奏,音樂更加抒情并與前面產生了對比。主部主題結束在G大調的主和弦上。

連接部共有11個小節組成,高音聲部以十六分音符為主,旋律流暢,音域集中在高聲部。低音聲部以八分音符為主,采用了跳音的演奏方式。從第22小節開始,高聲部與低聲部的織體發生了顛倒,高聲部以八分音符為主,低聲部則變為密集的十六分音符。第26小節開始力度加強,高聲部與低聲部都變為十六分音符為主的織體,最后結束在G大調的屬和弦上。

副部主題是一個由兩個樂句構成的變尾樂段,調性仍然在G大調上,旋律連貫抒情,與主部主題形成對比。第一個樂句由6小節構成,高聲部有兩個聲部,旋律線與主部主題相同以極進下行為主,集中在高音區。低音聲部也有兩條旋律線,前兩小節以上行為主,后面四小節以下行為主。樂句最后停留在G大調的主和弦上。第二樂句前三小節與第一樂句完全相同,樂句最后結束在屬和弦上,形成開放樂段。

結束部旋律流暢,由4小節構成,高聲部以密集的十六分音符上下起伏行進,低音聲部以八分音符和四分音符交替出現,最后結束在G大調的主和弦上,整個呈示部結束后從頭反復。

(二)展開部

展開部可以分為3個部分,分別包括引入、中心部分以及屬再現部分。

第一部分為引入部分,共5小節,運用了主部主題的材料,但是調性轉到了f小調,最后停留在f小調的屬和弦上。高音聲部雙音疊置,旋律線以下行為主。低音聲部以八分音符的頓音為主,采用了分解和弦的織體。

第二部分展開了主部主題第二樂句后半部分的材料,也就是從第14小節開始的內容。力度加強,音樂情緒高漲,與引入部分的旋律形成對比。高聲部的旋律線以極進下行為主,以密集的十六分音符為主要織體,低音聲部以分解和弦為主。這一部分調性不穩定,從開始的C大調開始,持續四小節,轉到d小調持續三小節后轉到e小調,持續兩小節后進入b小調。從第64小節開始展開的是呈示部中連接部的材料。高音聲部旋律線以密集的十六分音符上下起伏行進,從第68小節開始,高音聲部由四分音符和八分音符交替構成,這一部分的材料是呈示部中主部主題材料的展開性變奏。低音聲部從第64小節開始以八分音符和四分音符交替出現,從第68小節開始變為密集的十六分音符,最后結束在b小調的屬和弦上。

第三部分進入屬準備階段,持續了8小節,采用了主部主題的材料,高音聲部與低音聲部交換,高音聲部旋律以八分音符的分解和弦為主,音樂形象穩重帶有幽默,而低音聲部變為雙音疊置的八分音符,旋律線極進下行,最后結束在e小調的屬和弦上。

(三)再現部

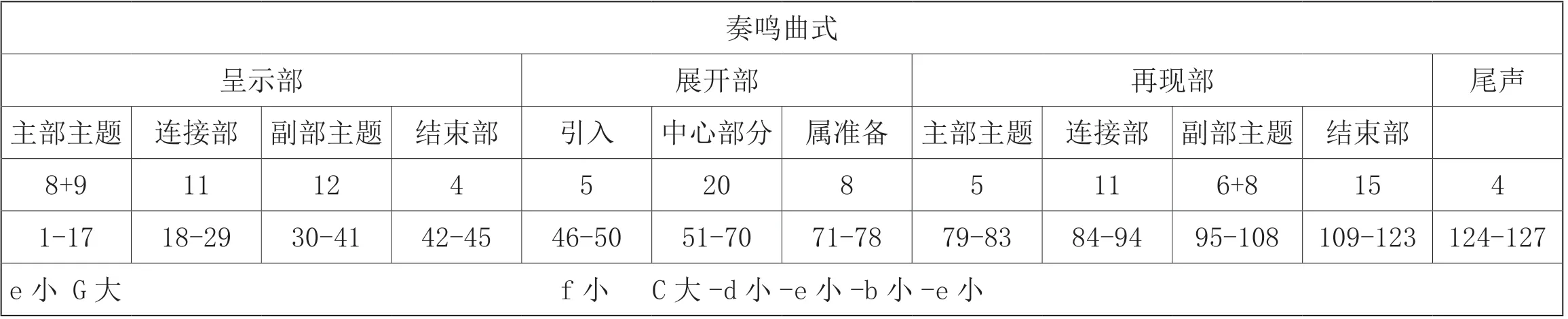

再現部從第79小節開始,為呈示部的縮減再現。主部主題只再現了4小節,調性回歸,一直在e小調上進行。結束部內容有所擴展,演奏力度加強,音樂情緒高漲,尾聲部分短小,共4小節,采用了主部主題的材料,演奏力度減弱,低音聲部與高音聲部交替出現,一問一答,平穩中帶有幽默,再次回到主部主題的音樂形象,最后停留在e小調的主和弦上。第一樂章曲式結構如下:

表1 第一樂章曲式結構圖

二、第二樂章省略連接部和結束部再現的奏鳴曲式

第二樂章采用了慢板的奏鳴曲式,G大調,音樂深刻抒情,帶有幻想性,篇幅不長,與第一樂章產生對比。該樂章包括三大部分,分別為呈示部、展開部以及再現部。

(一)呈示部

呈示部共有四個部分組成:

主部主題是由兩個樂句構成的樂段,共8小節,主題短小抒情,帶有幻想性。運用了帶附點的前八后三十二分音符,節奏忽快忽慢,富有幻想性。高聲部音符較為密集,與低聲部形成對比,旋律線以極進的上下起伏為主,低音聲部以二分音符和四分音符柱式和弦為主。調性為G大調,屬和弦與主和弦交替進行。第一樂句由屬和弦進行到主和弦,其中第3、4小節是1、2小節的模進;第二樂句的材料依然來自第一樂句,前兩小節由第一樂句的材料模進而成,最后結束在G大調的主和弦上,形成全終止。

連接部由4小節構成,音樂流暢,高聲部由密集的三十二分音符極進上下起伏進行,低音聲部由雙音疊置的八分音符構成,調性由原來的的G大調轉到D大調,最后停留在D大調的屬和弦上形成半終止。

副部主題較短,旋律流暢,由4小節構成,與主部主題產生對比,調性仍然停留在G大調,高聲部旋律以密集的三十二分音符極進的上下起伏行進為主,低音聲部以柱式和弦為主,與高聲部形成對比,最后結束在D大調的主和弦上,形成全終止。

結束部由3小節構成,高聲部以密集的三十二分音符和十六分音符為主,極進進行,音樂流暢,低音聲部以八分音符與休止符交替出現為主,最后停留在D大調的主和弦上。

(二)展開部

展開部共有12小節,可以分為3個部分,包括引入,中心部分和屬準備。

引入部分包括4小節,運用了主部主題的材料,調性轉為e小調,以屬和弦與主和弦交替進行,最后停留在屬七和弦上。

中心部分從第25小節開始,旋律流暢,運用了呈示部中連接部和副部的音樂材料,高聲部與低聲部交替出現,以密集的三十二分音符極進上下起伏進行為主。調性不穩定,一開始在a小調上持續了兩小節,緊接著第27小節轉到G大調上,第28小節停留在G大調的主和弦上。

屬準備持續了3小節,運用了呈示部的副部主題的材料,高聲部以密集的三十二分音符極進進行為主,低音聲部則是八分音符為主,最后停留在屬和弦。

(三)再現部

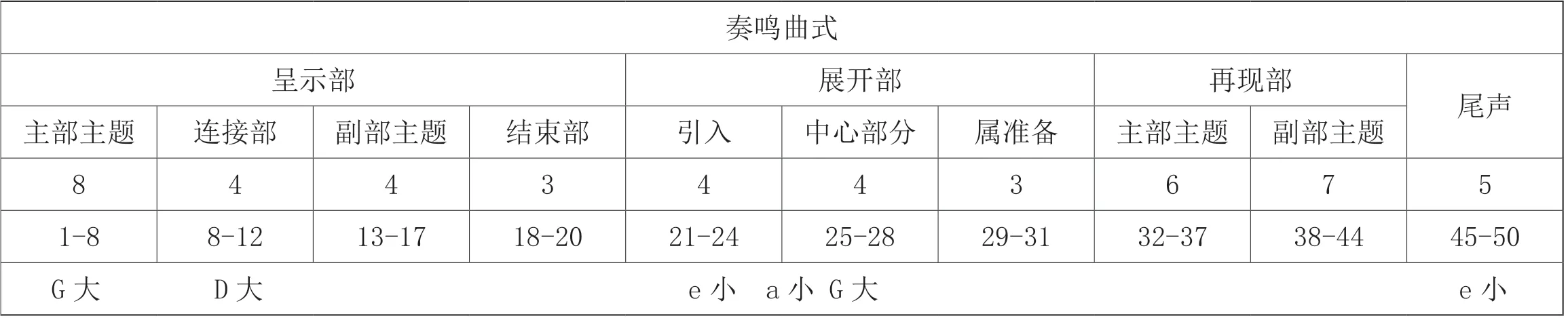

再現部省略了連接部和結束部的材料,只再現了主部主題和副部主題的材料,并在最后加入了一個短小的尾聲。主部主題再現了6小節,有所縮減,副部主題再現了7小節,有所擴展,調性回歸到主調G大調上,在第44小節出現了全終止,結束在G大調的主和弦上。尾聲部分運用了八分音符與休止符交替進行,與流暢的結束部形成對比,調性轉到e小調,最后停留在e小調的屬和弦上,為第三樂章的發展做準備。第二樂章結構如下:

表2 第二樂章曲式結構圖

三、第三樂章典型的復式回旋曲式

(一)主部

(二)第一插部

(三)主部

(四)第二插部

(五)主部

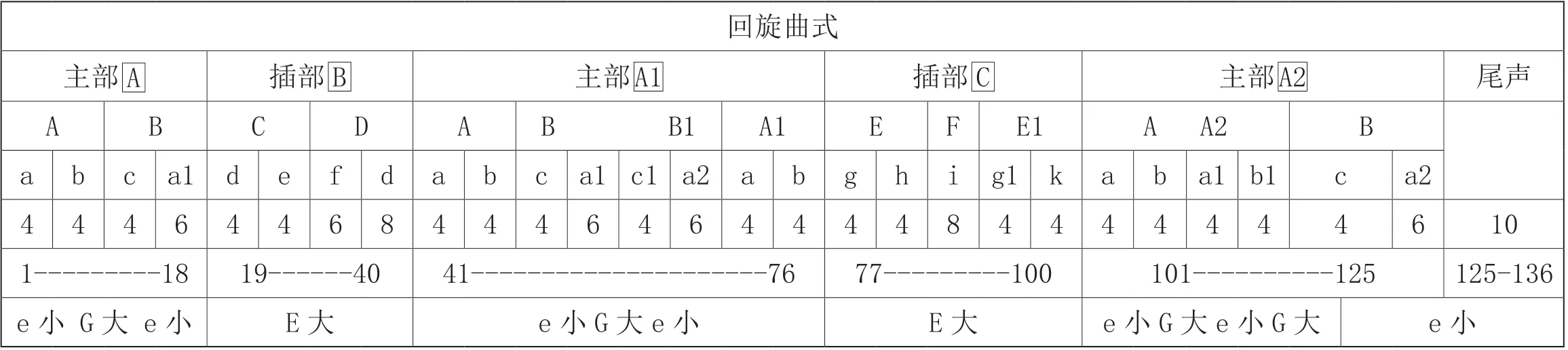

尾聲部分從第126小節開始,包括10小節,音樂材料來自于主部A段和B段的部分材料。第126到130小節運用了主部A段的材料,進行了一定的裝飾。第131到第135小節是對主部B段材料進行變化而來,密集的十六分音符運用了頓音的技法,使得音樂情緒高漲,旋律更加華麗熱情,最后結束在e小調的主和弦上。

第三樂章結構如下:

表3 第三樂章曲式結構圖

結 語

弗朗茨·約瑟夫·海頓,維也納古典樂派的代表作曲家,一生創作了62首鋼琴奏鳴曲,其創作持續他的一生,對后世鋼琴奏鳴曲的發展產生了重要的影響。其中《e小調鋼琴奏鳴曲》代表了海頓成熟時期的創作風格。文章分為三章,分別從這首曲子的三個樂章的奏鳴曲式進行論述。其中第一樂章為e小調,急板,是一個主部主題縮減再現的奏鳴曲式,音樂輕快流暢。第二樂章為G大調,慢板,與第一樂章產生對比,是一個省略了連接部和結束部再現的奏鳴曲式,音樂深刻沉靜并帶有幻想性。第三樂章,是一個典型的復式回旋曲式,調性再次回歸到e小調,急板,音樂熱情華麗。■