初探大管藝術史上的經典之作

——韋伯《F大調大管協奏曲》作品結構與演奏

楊 玲

引 言

卡爾、馬里亞、馮、韋伯是德國杰出的作曲家,浪漫樂派的創始人,在他的作品中歌劇序曲與劇情的關系、主導動機的應用、標題音樂的寫作等方面的創新,對后來作曲家產生了很大的影響,在歐洲音樂發展史中具有重要的地位。《F大調大管協奏曲》是韋伯為當時慕尼黑宮廷管弦樂團一位優秀的大管演奏家所作。作品創作于1811年11月14日,完稿于1811年11月27日,并于1812年2月28日慕尼黑霍夫劇院首演,取得巨大成功。在這首大管協奏曲中,同樣延續了他的創作手法,具有鮮明的音樂性格與戲劇性色彩。筆者選擇了韋伯的《F大調大管協奏曲》為例,對作品的結構曲式及演奏技巧進行分析,并對如何運用大管的演奏技巧來詮釋音樂中不同的音樂性格進行闡釋。

一、作品結構

第一樂章為雙呈示部的奏鳴曲式,F大調。第一呈示部(1-38小節):由樂隊簡要呈示各個部分的主題。第二呈示部(39-139小節):由獨奏巴松聲部進一步對各個主題進行呈示,與第一呈示部相比,第二呈示部在內容上擴充了許多。第二呈示部中的主部主題(39-62小節)由獨奏巴松聲部演奏,由之前的平行二句體樂段擴充為二重復樂段。第二呈示部副部(87-118小節)由兩個主題構成,第一副部主題(87-103小節)是由第一呈示部的副部主題擴充而來,與主部主題的情況一樣,從原來的對比二句體樂段擴大為二重復樂段。第二副部主題(103-118小節)主要是進一步展示獨奏巴松的演奏技術。第二呈示部與第一呈示部相比增加了結束部(119-139小節)。

展開部(140-179小節):展開部由傳統的“引入-發展-再現前準備”三個部分組成。獨奏巴松聲部在第二個部分演奏三連音節奏的華彩性樂句,更加充分地展示巴松的演奏技術。第三個部分(170-179)是一個新的主題,具有插部的性質。再現部(180-257小節):與第二呈示部比較可以看出來,這是一個縮減的再現部。主部主題的再現、再現部連接部(196-206)與第二呈示部相比有著較大的變動,副部的再現(207-257小節)與第二呈示部的副部完全一致,在最后的終止式上有些許擴充,增強終止感,這樣就代替的結束部的功能。

第二樂章為慢板樂章,降B大調,結構為帶再現的自由曲式,一共有四段,并且具有引子與尾聲。音樂緩慢而莊重,具有薩拉班德風格,其中的附點節奏是本樂章的重要音樂材料。在最后的部分還插入了大管獨奏聲部的華彩段,這使得整個樂章在結構上更加具有一種“散化”的自由。

第三樂章為回旋曲式,F大調。疊部I(1-36小節)為單三部曲式,音樂具有詼諧幽默的性格。在進入第一個插部之前,有一個樂隊的連接(37-44小節),將調性轉入屬調C大調,之后的插部I由C大調開始。插部I(45-132小節)的結構比較龐大,由三個段落構成。疊部II(125-160小節)與疊部I不同的是它并不是一個單三部曲式,而是縮減為一個二重復樂段。插部II(161-236小節)為大型的二重復樂段。反復的大跳音程使得主題具有諧謔風格。疊部III(237-274小節)與疊部II同樣為二重復樂段結構。

二、演奏分析

(一)音色處理

1、哨片的選擇

哨片是每個巴松演奏者演奏作品時必須要考慮的問題,作品的創作時期,風格的特質以及作品中所涉及的技術難點的多樣性,都對哨片的選擇有不同的需求。哨片的選擇,對于作品演奏的最終呈現會有著很大的影響,關乎著演奏者的技巧、音色、氣息等多方面的展現。這首《F大調大管協奏曲》是浪漫主義時期大管作品中具有代表性的作品,它涵蓋了許多大管的演奏技巧,如大跨度音域的連接,長線條旋律樂句的歌唱性,以及連續的十六分音符的吐音演奏等等,因此準確的哨片選擇就尤為重要了。在演奏這首作品時,哨片的選擇要充分考慮這些音樂表現的特征,既要有靈敏的吐音反應,但哨片的厚度又不能過薄、聲音過亮,要兼顧聲音的古典性與歌唱性。

2、聲音的色彩變化

聲音的色彩變化是每個演奏者演奏每首作品都需要考慮的重要問題之一,其往往對作品風格、人物的刻畫具有極大的影響。以《F大調大管協奏曲》為例,作品中延續了作曲家典型豐富的歌劇戲劇性、人物形象性。作品中時而展現神氣雄壯、鏗鏘的男性之美,高唱著宏偉的進行曲,時而舒展柔美、溫婉典雅的女性之美,旋律迂回曲折。在作品的第三樂章中更是充滿了強烈的戲劇色彩,幽默詼諧,靈動俏皮。這就要求演奏者在演奏時充分把握好不同樂段的音樂特點,給予對應的音色表達。樂曲第一樂章中,最開始片段的附點節奏演奏時(譜例1),演奏者需要給予寬廣有力的聲音來展現男性人物特點。演奏者在演奏時充分的呼吸及腹部很好的支撐,嘴唇放松,口腔適度打開,使大量的氣息可以順暢的通過。演奏出的音色應厚實飽滿,帶有一定的明亮性和穿透力。然而在第88小節(譜例2),旋律溫婉典雅,流暢優美加之俏麗的裝飾音修飾,充分展示了不同于之前的女性特質,在演奏該樂段時,更適合運用柔美含蓄的音色表達。演奏者需要有好的呼吸與腹部支撐,不過需要對氣息加以控制,風速不能過快,樂句發音很重要,音頭演奏時吐舌不能太重,舌頭動作不能太大,與氣息配合稍稍碰到哨片下方一點即可,裝飾音演奏時手指按鍵動作不能過大,否則會影響音色的連貫性,需要輕盈靈巧。

譜例1:第一樂章 第41-45小節

譜例2:第一樂章 第88小節

3、腹顫音的運用

“腹顫音”是利用腹肌擴張與收縮的聯合運動(即腹部的彈力),造成氣流的疏密交替(強弱交替),使之產生迅速而有規律的波動。這種用均勻波動的氣流激發哨片形成的顫音,類似弦樂器揉弦般的波浪音,其波幅大,音韻委婉,風格濃郁。腹顫音可以美化音色但不可以隨意運用,顫速的頻率幅度往往與樂句音樂性格的特點相呼應,因此顫音的使用應遵循該樂句的情感表述,不能隨意添加。如:第二樂章中的開頭段落,在這個樂段中作曲家營造了一個安靜悠遠,像是回憶訴說的一個音樂意境。開頭的第一個長音可以運用顫音使之更加優美婉轉,但是結合意境考慮顫速不宜過快,應先注意音頭的輕柔及音色音準的穩定性后,再逐漸增加顫音。又如:樂曲第一樂章中的表達男性堅定有力的附點節奏律動時,盡量不要使用顫音。

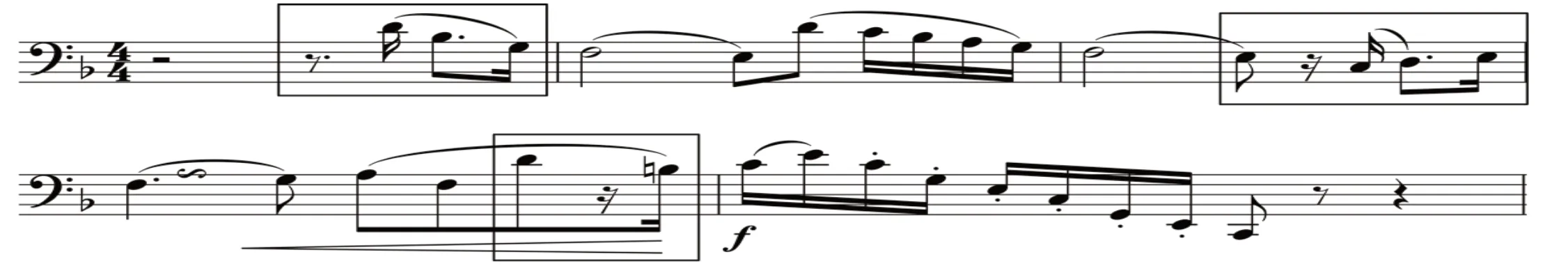

(二)吐音與運指

吐音是大管演奏的難點之一。不同的作品,不同的風格、不同的音區,對吐音的音質、音量的要求也不相同,這就需要適當改變口腔形狀、口腔張力以及舌移離哨片時的速度、氣息的強弱控制來獲得。例如:在該作品第一樂章中,有大篇幅展現大管演奏技巧音階式的連續十六分音符的吐音演奏,這時需要演奏者演奏出短促靈巧準確的跳音,使音樂充滿堅定熱烈的音樂性格。演奏者需要放松舌頭,運用舌頭的上中部而不是舌尖。舌頭上中部阻放氣流快慢、沖擊力量大小是決定吐音長與短、快與慢、強與弱的關鍵。與此同時需要腹部有良好的氣息支撐,并于舌頭有合理的配合運用,根據音區不同來調整氣流的速度,如演奏到低音區時,低音的音頭反應偏遲緩,應打開口腔加大氣流速度。另外手指與吐音的配合也是準確表達好此吐音樂段時的重要環節,要求演奏者手指動作輕巧、靈敏,節奏準確、均勻流暢,注意與舌頭氣息之間的完美配合。又如:第三樂章第45-51小節中(譜例3),出現了帶連線的四分音符跳音,在演奏此處吐音時,不能演奏的過短,注意音樂里樂句的走向,按照樂句分配演奏出帶有彈性、略長較為連續的吐音。演奏者應對氣息有很好的控制力,適當打開口腔使聲音飽滿圓潤,根據節奏律動,肚子可向外擴張用力將氣息推出,使吐音更具有彈性。

譜例3:第三樂章 第45-51小節

(三)氣息的運用

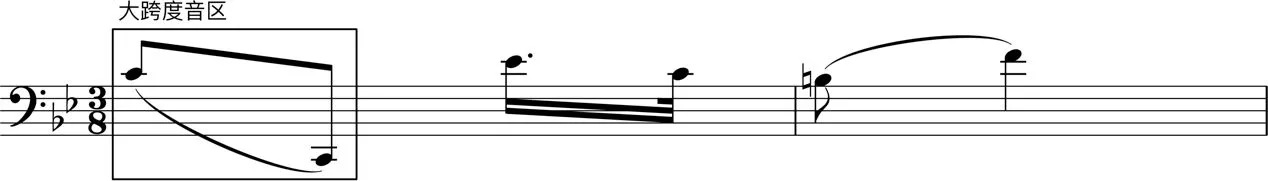

1、大跨度音域的吹奏

大管為C調樂器,可演奏的音域非常寬廣,可由大字一組的降B音延伸到小字二組的e音,現代作品中甚至出現了小字二組g音的演奏。在大管不同的音區中,有著不同的聲音展現具有較強的音樂表現力,因此演奏好大跨度的旋律,對更好地表現音樂中的對比,張力,戲劇性有著尤為重要的作用。大跨度音域的演奏對大管吹奏來說不是件易事,大管較其他木管樂器來說,樂器本身更為厚重,氣息的儲備顯得更為重要。

在這個快板樂章中,樂曲進行較快高低音的頻繁轉換,需要演奏者對不同音區的音要有足夠的判斷力。氣息的運用,氣速的快慢,嘴唇口腔的調整都會有所不同。在演奏低音區的音時,嘴唇適當放松,口腔打開給予足夠的空間,腹部氣息飽滿氣速不要過快。演奏高音時,口腔不需要過多的打開,腹部氣息飽滿氣速相應地加快,使聲音更具有穿透性。在快板樂章中,二者轉換時要有提前的準備,需要演奏者多次地練習來決定調整嘴形氣息氣速,使作品演奏更加準確有把握性。

在這首作品的慢板樂章中,出現的高音到低音連線的演奏(譜例4),對于演奏者來說是一個難點。不僅需要演奏者準確演奏出這兩個音的連續性,同時需要對音色音量有控制力,不能出現不統一,甚至到低音時不發音的情況。演奏這兩個音的時候,低音C應作為關注的重點,提前準備好氣息的氣速與氣量,吹奏低音時嘴唇放松,口腔打開給氣速一個緩沖,腹部始終給予較好的支撐。

譜例4:第二樂章 第21小節

2、高音的吹奏

在韋伯這部作品第一樂章里,出現了兩次極高音區的演奏,例如:第113、232小節,都是在曲目中極具強烈性格展現的片段,高音的良好展現對作品的詮釋起著非常重要的作用。高音區的演奏不僅要將作品中的高音按照節奏吹奏出來,更重要的是如何將高音區的音色演奏得更為動聽寬廣。需要演奏者給予足夠的有針對性的練習。良好的氣息儲備和腹部支撐是演奏好高音的必備條件,可以通過同音八度的連接,分解和弦的連接,來逐漸找到要演奏的音區所需要的氣息、氣速、嘴形等等的調整。另外,哨片厚度不同會帶來發音震動的不同,演奏者根據自身對聲音的喜好來選擇哨片的使用,但要做到對哨片性能的充分了解與把握。這也是演奏好高音的重要因素之一。

(四)節奏律動與旋律樂句的展現

1、附點節奏的律動

作品中附點節奏是第一樂章里最具特點也多處使用的,但不同樂段里的附點節奏律動的演奏又不一樣。樂曲開頭的附點節奏堅定有力,像進行曲,樂曲中多次出現(譜例5)。這樣的附點律動需要演奏者有很好的氣息力量的支撐,口腔需要打開給予更多的氣息流量與流速的通過,從而讓聲音更飽滿更具有堅定有力的節奏律動感。而在連接部的附點節奏律動又變成了溫柔的訴說(譜例6),好像有話想說但欲言又止。此時我們的附點演奏就不能像開頭一樣,不能有較重的音頭。連貫樂句的演奏,需要我們的舌頭輕吐哨片,氣息的流量不變,流速要減緩。

譜例5:第一樂章 第41-45小節

譜例6:第一樂章 第67-71小節

2、兩種不同聽覺感受的十六分音符音型

快速的16分音符跑動與音樂之間的緊密性聯系起來,并不是所有的16分音符演奏都是一樣的。要順著音樂的性格而改變演奏的方式,在下面的這個譜例中,出現了吐音的16分音符與連線的16分音符(譜例7),這兩種演奏的方式和聽覺感受感就有很大的區別,像男生與女生之間的對話。吐音時更為有力量,彈性跳躍,連線時溫柔連貫具有歌唱性。二者呈現對比對話的性格特點。

譜例7:第一樂章 第103-107小節

3、旋律樂句的結構

旋律樂句的劃分對于作品的呈現、作品風格、作曲家樂思的展現起著極為重要作用,是演奏者在樂譜呈現后的二度創作。例如在第一樂章第207-215小節,時常有演奏者會演奏出每兩小節一個小樂句,這樣聽起來過于細碎。其實可以把它劃分為前四小節與后四小節對話式的兩個小樂句更為流暢寬廣。需要演奏者演奏時,吸氣的劃分劃在四小節之后的空拍處,第二小節中的二分音符不要演奏的過短而要將時值演奏完全。

在第三樂章中第202-210小節,這個樂句是作品中彰顯詼諧、幽默性的典型,重音在反拍上,給人重力失衡的感覺來制造幽默滑稽性。有的演奏者會因為重音,而把樂句演奏成一組兩個八分音符的連接,其實是四組兩個八分音符的連續運行,并以四小節為上半句,另四小節為下半句的長句子。

結 語

本文中不僅對作曲家的作品結構進行了分析,同時結合自身的演奏體會,對作品中的演奏技巧做出闡述。這部作品是大管作品中的經典之作,涵蓋了大管演奏中的諸多演奏技巧。作品音樂性格鮮明,旋律優美動聽,極具歌唱性并有強烈的戲劇性對比,需要演奏者有夯實的基本功以及敏感的音樂感悟力。用音樂來描繪場景、畫面是藝術家常見的藝術創作手法,作曲家首先對自然、人類活動有所感悟,捕捉到具體的特征特性,用音樂語言把它描繪出來,這使得音樂不再是停留在樂譜上的音符,而是被賦予了藝術生命,這是音樂藝術非常重要的特點。演奏者作為音樂作品的傳遞,需要打開自己豐富的想象力,增加自身的生活經歷和文化底蘊,能夠賦予音符以具體的音樂形象,最終用嫻熟的演奏技巧來實現和展示音樂內涵。這樣的演奏才是具有音樂表演才能,使音樂作品生動鮮明地展現給聽眾。■