不同齡級(jí)梭梭土壤斥水性特征研究

劉巖 吳曉曉 尹燕偉

(新泰市國(guó)有土門林場(chǎng),山東 新泰 271200)

潤(rùn)濕是物體內(nèi)部濕潤(rùn)性不斷增加的過(guò)程,是一種物體中的含水量發(fā)生變化的現(xiàn)象,土壤的潤(rùn)濕性是土壤表面的水分置換土壤中空氣的過(guò)程,當(dāng)土壤的潤(rùn)濕性非常低的時(shí)候,此刻表現(xiàn)為土壤的斥水性。土壤斥水性是具有全球意義的一種現(xiàn)象,廣泛分布于世界各國(guó)各地區(qū),它們之間的不同之處在于其分布的范圍和斥水強(qiáng)弱性。在很久之前西方國(guó)家就開(kāi)始了土壤斥水性的研究,范圍涉及了澳洲、歐洲和美洲,最先發(fā)現(xiàn)土壤存在斥水性的是美國(guó),緊接著在荷蘭也發(fā)現(xiàn)了土壤中的斥水性,大概有超過(guò)一半的農(nóng)業(yè)土壤表層呈現(xiàn)出了中等甚至于嚴(yán)重的斥水性,自然環(huán)境中幾乎所有的土壤表層都存在斥水性,澳大利亞以及南澳大利亞大概有三分之一的耕地由于土壤的斥水性而導(dǎo)致減少產(chǎn)量,并且存在隨著時(shí)間的增長(zhǎng)越來(lái)越嚴(yán)重的問(wèn)題。土壤斥水性產(chǎn)生的環(huán)境條件是多樣的,可以在不同的氣候條件、土壤環(huán)境和植被生長(zhǎng)的條件下出現(xiàn),并且可能會(huì)影響到地球表面水文過(guò)程的諸多重要環(huán)節(jié),因而吸引了國(guó)內(nèi)外很多學(xué)者的關(guān)注,并且已經(jīng)做了部分有關(guān)方面的研究。總的來(lái)說(shuō)研究?jī)?nèi)容主要集中于三個(gè)方面:一是對(duì)不同類型土壤的斥水性研究,有綠洲農(nóng)田、草原土、棕壤、鹽漬化農(nóng)田等;二是不同因素對(duì)土壤斥水性的影響,有火干擾、有機(jī)質(zhì)含量、土壤中所含粘土礦物質(zhì)和pH 值等;三是土壤斥水性對(duì)不同方面施加的影響,有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生物量與生態(tài)環(huán)境等等,這也是國(guó)內(nèi)外研究土壤斥水性的起因所在。國(guó)內(nèi)外研究報(bào)道,在極端干旱的一些地區(qū),土壤呈現(xiàn)出斥水性的可能性會(huì)更大,而且斥水強(qiáng)度也高出很多,但是隨著土壤中含水量的不斷增加,土壤斥水性則會(huì)在短時(shí)間內(nèi)快速降低,甚至于達(dá)到最終完全消失的狀態(tài)。這對(duì)于干旱區(qū)改善土壤斥水性,實(shí)現(xiàn)植被的可持續(xù)種植提供了改良思路。楊松,王磊等通過(guò)對(duì)土壤斥水性產(chǎn)生原理的解析,通過(guò)對(duì)目前所采用的土壤斥水性改良方法的優(yōu)缺點(diǎn)比較之后,結(jié)果顯示:目前土壤斥水性改良的最重要的方式和思路是減少土壤中斥水性有機(jī)物的產(chǎn)生和加速土壤中斥水性有機(jī)物的分解;當(dāng)然,除了要考慮其最終實(shí)際的改良效果之外,土壤斥水性改良方法的選擇還應(yīng)當(dāng)兼顧到土壤本身的理化性質(zhì)以及環(huán)境效應(yīng)等方面的影響;同時(shí)將“治標(biāo)”與“治本”兩個(gè)目標(biāo)相結(jié)合起來(lái),物理、化學(xué)和生物方法的結(jié)合可能是土壤斥水性改良研發(fā)的新思路和新方向。這些都為梭梭樹(shù)下土壤斥水性的改良提供了重要的措施考慮。

一、研究區(qū)域的選擇及土壤采集

本次研究土壤斥水性的區(qū)域?yàn)楦拭C臨澤縣。該區(qū)域處于中國(guó)的干旱地區(qū),緊挨巴丹吉林沙漠,春秋兩季常有大風(fēng)的吹蝕,全年降水量較少、蒸發(fā)量較大,蒸發(fā)量遠(yuǎn)大于降水量,適合在此處生長(zhǎng)的植被類型較少,生態(tài)環(huán)境極易遭受破壞和侵蝕,因而該地區(qū)植被的研究是當(dāng)務(wù)之急,對(duì)于生態(tài)環(huán)境的保護(hù)至關(guān)重要。從研究區(qū)的概況以及對(duì)該區(qū)域地理?xiàng)l件的綜合判斷以及與周邊居民的咨詢情況來(lái)看,同時(shí)相關(guān)研究者研究試驗(yàn)中的樣地的選擇和劃分方法,選擇了研究區(qū)內(nèi)種植年限約5、20、40 年的梭梭林作為試驗(yàn)樣地,共選取九塊樣地。

在5 年和20 年齡級(jí)的梭梭林下選取兩塊土壤樣地,分別采集20 個(gè)樣品,采集土樣過(guò)程中要注意對(duì)土壤結(jié)構(gòu)的保護(hù);在40 年齡級(jí)的梭梭林下選取五塊樣地,分別采集20 個(gè)樣品,取樣間距為5~10m,土壤深度為0~5cm,最終采集完的土壤樣品總數(shù)為180 個(gè),然后將土壤樣品分別裝于密封袋內(nèi)進(jìn)行密封保存。隨后將土壤樣品帶回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行處理,先進(jìn)行風(fēng)干,而后研磨風(fēng)干土壤,同時(shí)剔除其中雜質(zhì),并通過(guò)2mm 的篩后,存放于安全的器皿中,最后依據(jù)毛管上升法測(cè)定研究區(qū)不同年限梭梭樹(shù)下土壤斥水性的變化。

二、土壤斥水性的測(cè)定

測(cè)定土壤斥水性通常使用酒精溶液入滲法、滴水穿透時(shí)間法和毛管上升法等幾種經(jīng)典的方法。一個(gè)液滴落入斥水或部分潤(rùn)濕的固體表面時(shí),它不會(huì)迅速在其表面展開(kāi),在固—液—?dú)馊嘟缑鎻埩Φ淖饔孟滦纬刹煌男螤睿后w表面的切線和固體表面所形成的夾角(在液體內(nèi)部從液面的切線算起),稱為接觸角,“土-水”接觸角是能夠最為直接和有效地反映土壤濕潤(rùn)性的大小。滴水穿透時(shí)間法多用于非常干旱地區(qū)土壤斥水性的測(cè)定,盡管這種方法在操作過(guò)程中測(cè)定土壤斥水性所需時(shí)間比較長(zhǎng),但是它能較為準(zhǔn)確地反映土壤斥水性持續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短,所以在某種程度上具有更為直接的影響。酒精溶液入滲法是一種用來(lái)測(cè)定停留在土壤中的液體表面張力的方法,而且它也能夠反映土壤對(duì)水滴滲入的抗拒程度,一般情況下是以從滲入土壤到停留在土壤表面的臨界酒精溶液表面的張力、摩爾濃度或者體積百分?jǐn)?shù)作為衡量斥水性的指標(biāo),但是它是一種間接的測(cè)定土壤斥水性的方法。毛管上升法多用于干旱半干旱地區(qū)土壤斥水性的測(cè)定,它對(duì)于研究處于干旱半干旱地區(qū)的土壤具有更現(xiàn)實(shí)的意義,它是一種根據(jù)所測(cè)得的“土-水”接觸角的大小來(lái)衡量土壤斥水性的強(qiáng)弱的方法。相對(duì)于毛管上升法而言,滴水穿透法的運(yùn)用不能準(zhǔn)確地區(qū)分不同齡級(jí)梭梭樹(shù)下土壤斥水性隨時(shí)間的強(qiáng)弱變化,由于土壤粒徑小,表面光滑度不足,很難直接測(cè)量和測(cè)量“土-水”接觸角。因此,本研究方法采用毛細(xì)管上升法測(cè)量“土壤-水”接觸角,從而表征梭梭不同年齡水平下土壤斥水性的變化。

毛細(xì)管上升法是基于毛細(xì)管上升原理測(cè)量“土-水”接觸角的方法,常用“土-水”接觸角來(lái)測(cè)量土壤的拒水性。一定體積的液體會(huì)在具有斥水性的土壤表面形成平衡狀態(tài)的液滴,其形狀主要取決于固、液、氣交界處任意兩相之間的夾角。規(guī)定三相交界處的固液界面到氣液界面的夾角定義為其平衡接觸角,接觸角越小,潤(rùn)濕性越好。當(dāng)θ=0 時(shí),土壤被認(rèn)為是濕潤(rùn)的土壤。當(dāng)0<θ<90 時(shí),土壤具有一定的拒水性,此時(shí)的土壤為亞臨界拒水性。當(dāng)θ>90°時(shí),土壤不濕潤(rùn),θ 越高,濕潤(rùn)性越差。此時(shí),土壤表現(xiàn)出防水性。毛細(xì)管上升法的應(yīng)用包括兩種測(cè)量方法:高度法和質(zhì)量法。由于實(shí)驗(yàn)中很難測(cè)量液體上升高度,所以不穩(wěn)定且多變。考慮到這些問(wèn)題,通常采用質(zhì)量法來(lái)測(cè)量“土-水”的接觸角。

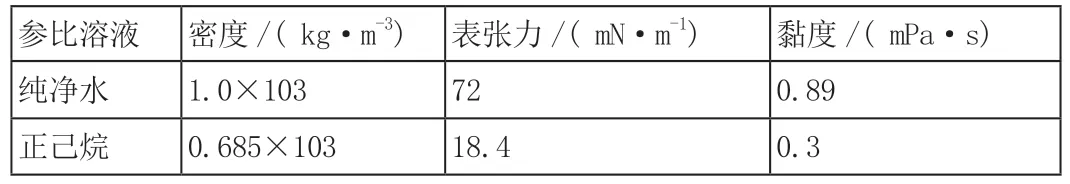

按照先前學(xué)者毛管上升法中的試驗(yàn)裝置準(zhǔn)備,然后在具體操作過(guò)程中做出適當(dāng)調(diào)整。實(shí)驗(yàn)進(jìn)行的溫度條件是室溫,一般情況約為 25 ℃。第一步要進(jìn)行的是將采集回來(lái)的土樣裝入土柱中,在填充之后要左右搖晃使得器皿中的土壤處于均勻狀態(tài)。緊接著用純凈水和正己烷(參比溶液,接觸角為 0°)分別進(jìn)行試驗(yàn),記錄實(shí)驗(yàn)過(guò)程中土柱質(zhì)量增加量m 和試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間t。純凈水和正己烷的化學(xué)參數(shù)在表 1 中已標(biāo)明。然后,利用正己烷的參數(shù)來(lái)計(jì)算土柱幾何因子C,C 是反映毛細(xì)血管特征并取決于粒徑和體積密度:

表1 純凈水和正己烷的化學(xué)參數(shù)(25 ℃)

進(jìn)而計(jì)算純凈水的接觸角θ。

三、數(shù)據(jù)處理及分析

(一)數(shù)據(jù)處理

首先將實(shí)驗(yàn)過(guò)程中記錄的數(shù)據(jù):土柱質(zhì)量增加量m 和試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間t,按照梭梭樹(shù)的齡級(jí)分類導(dǎo)入EXCEL 進(jìn)行整理,做數(shù)據(jù)的預(yù)處理。根據(jù)公式(1)以及表 1 中正己煥的化學(xué)參數(shù),利用正己烷(參比溶液,接觸角為0°,cosθ=1)的參數(shù)計(jì)算出土柱幾何因子C,進(jìn)而利用EXCEL 中的函數(shù)、表 1 中純凈水的化學(xué)參數(shù),計(jì)算純凈水下的“土-水”接觸角,從而得到不同齡級(jí)梭梭樹(shù)下土壤的“土-水”接觸角,然后根據(jù)“土-水”接觸角的大小來(lái)判斷不同齡級(jí)梭梭樹(shù)下土壤斥水性的強(qiáng)弱,根據(jù)所得的數(shù)據(jù)在EXCEL 中做出反映不同齡級(jí)梭梭樹(shù)下“土-水”接觸角大小的柱狀圖,使實(shí)驗(yàn)結(jié)果一目了然,可明確地看出土壤斥水性與梭梭樹(shù)齡級(jí)的關(guān)系。

(二)結(jié)果與分析

不同齡級(jí)梭梭樹(shù)下表層土壤“土-水”接觸角差異顯著,如圖 1 的柱狀圖所示,可以直觀地看出它們之間存在的差異并且土壤斥水性有逐年增加的趨勢(shì)。其中,種植40 年的梭梭樹(shù)表層土壤“土-水”的接觸角為89°+0.36°,顯著大于20 年齡級(jí)和5 年齡級(jí)梭梭樹(shù)下土壤;種植20 年的梭梭樹(shù)表層土壤“土-水”的接觸角為87°+0.87°,大于種植5 年梭梭樹(shù)下土壤;種植5 年的梭梭樹(shù)表層土壤“土-水”的接觸角為83°+0.97°,在三種齡級(jí)中接觸角最小。根據(jù)實(shí)驗(yàn)和計(jì)算結(jié)果可以總結(jié)得出,不同齡級(jí)梭梭樹(shù)林下土壤斥水性表現(xiàn)為:梭梭樹(shù)下土壤的斥水強(qiáng)度是與梭梭樹(shù)的生長(zhǎng)時(shí)間成正相關(guān)的:齡級(jí)40 年>齡級(jí)20 年>齡級(jí)5 年,齡級(jí)間差異均達(dá)到了顯著水平。

四、討論

根據(jù)最終數(shù)據(jù)分析可以得出,土壤斥水性的強(qiáng)度隨著梭梭樹(shù)齡的不斷增長(zhǎng)而增強(qiáng),但“土-水”接觸角均處于90°以下,表明不同齡級(jí)梭梭樹(shù)下的土壤均存在一定程度的斥水性,但是并未達(dá)到強(qiáng)斥水的程度。依據(jù)所得出的結(jié)果可以推測(cè)土壤斥水性不斷增強(qiáng)原因可能與植被的種植年限有關(guān),在植被不斷生長(zhǎng)的過(guò)程中可能會(huì)使得土壤內(nèi)部環(huán)境的性質(zhì)發(fā)生變化,如土壤斥水性有機(jī)物的產(chǎn)生并不斷增加、土壤微生物的種群以及數(shù)量的變化等。研究結(jié)果也可以進(jìn)一步猜測(cè)在梭梭的生長(zhǎng)過(guò)程中枝葉的凋落及根系分泌物使得土壤中斥水性有機(jī)物增加,從而使得土壤斥水性不斷增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)外的一些學(xué)術(shù)論文也有一部分佐證了土壤斥水性與土壤中有機(jī)質(zhì)含量的線性相關(guān)關(guān)系,這更加充分的證明植被在生長(zhǎng)過(guò)程中的凋落物,經(jīng)過(guò)時(shí)間的推移后轉(zhuǎn)化為有機(jī)物質(zhì),從而對(duì)土壤斥水性質(zhì)的變化產(chǎn)生一定的影響。

對(duì)于干旱區(qū)而言,加大植被覆蓋率、改善生態(tài)環(huán)境是當(dāng)務(wù)之急。作為沙漠中生長(zhǎng)時(shí)間最長(zhǎng)的綠色植物,梭梭樹(shù)是一種生命力極其頑強(qiáng)的樹(shù)種,它屬于超旱生小喬木的一種,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期對(duì)干旱環(huán)境的適應(yīng),梭梭樹(shù)在干旱環(huán)境中形成了獨(dú)具一格的抗旱形態(tài)結(jié)構(gòu),具備了特殊的生存技能[10],由于梭梭樹(shù)的根系比較發(fā)達(dá),主根彎曲向下延伸,具有抗旱、耐高溫、耐寒、耐風(fēng)蝕、耐鹽堿等多種特性,因此被認(rèn)為是一種非常重要的防風(fēng)、固沙植物,具有沙漠衛(wèi)士之稱,具有很強(qiáng)的生態(tài)效益,在荒漠和半荒漠地區(qū)的分布比較廣泛,我國(guó)通常在干旱區(qū)大面積種植梭梭樹(shù),以此來(lái)提高植被覆蓋率。

土壤產(chǎn)生斥水性的根本原因可能來(lái)自土壤中斥水性有機(jī)物的產(chǎn)生,它主要是由一些蠟質(zhì)類、樹(shù)脂類和芳香烴類化合物組成。自然條件下,不同植被的生長(zhǎng)對(duì)土壤中斥水性有機(jī)物的含量產(chǎn)生主要影響,這些植物一方面可以通過(guò)落葉等凋落的物質(zhì)來(lái)增加表層土壤斥水性有機(jī)物的含量,另一方面也可以通過(guò)根系分泌的物質(zhì)使得斥水性物質(zhì)直接進(jìn)入深層土壤,進(jìn)而提高土壤中斥水性有機(jī)物的含量。從這些內(nèi)容可以看出植被生長(zhǎng)對(duì)土壤斥水性能夠產(chǎn)生極其重要的影響。通過(guò)研究可以得到在不同梭梭樹(shù)的種植年限下土壤斥水性的變化特征,從而有效地對(duì)梭梭樹(shù)的可持續(xù)種植提供針對(duì)性改良土壤方法上的支持。

土壤斥水性對(duì)地理環(huán)境產(chǎn)生的影響多屬消極方面,并且土壤斥水性的產(chǎn)生、變化以及改良相當(dāng)復(fù)雜,因而土壤斥水性對(duì)大多數(shù)地區(qū)來(lái)說(shuō)是一個(gè)亟待解決的問(wèn)題,盡管目前已經(jīng)有很多關(guān)于土壤斥水性的研究,但是很多研究依然不夠準(zhǔn)確和完善,因而在這方面還需要進(jìn)一步的研究和討論。具體針對(duì)我國(guó)廣泛種植梭梭樹(shù)的西北干旱區(qū)而言,改善脆弱的生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展,改良梭梭樹(shù)下土壤斥水性的應(yīng)對(duì)措施從梭梭樹(shù)本身生長(zhǎng)的角度來(lái)考慮之后,需要研究具體的實(shí)施方案來(lái)改良,此外還應(yīng)從當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境等方面進(jìn)一步深入研究和完善。