中國奇跡之兵馬俑

如果被問:“提起秦始皇,你能想到什么?”恐怕很多人會回答:兵馬俑。沒錯,赫赫有名的秦始皇陵兵馬俑,蜚聲中外。1978年9月23日,法國前總統希拉克先生在參觀過兵馬俑后,說了這樣一段話:“世界上曾有七大奇跡,秦俑的發現,可以說是八大奇跡了,不看金字塔不算真正到過埃及,不看秦俑不算真正到過中國。”由此,“第八大奇跡”的名號傳揚開來,也漸漸成了兵馬俑的“世界標簽”。

秦兵馬俑位于現在的陜西省西安市臨潼區秦始皇陵以東1.5千米處的兵馬俑坑內,簡單來說,它們是制成兵馬(戰車、戰馬、士兵)形狀的殉葬品,為死去的秦始皇陪葬。直至今日,秦兵馬俑依然是我們所能見到的世界上年代最早、個體最大的陶俑,用陶泥燒制而成,比真人重多了,輕的得有100多公斤,最重的可達300多公斤。

如果說秦兵馬俑的發現跟打水井有關,你相信嗎?別不信,還真是這么回事。1974年3月,位于驪山腳下西楊村的村民準備打一口水井,挖到3米多深的時候,碰到了一塊陶片,起初他們并沒在意,也不知道這就是文物。再往下挖時,才覺察到不對勁兒。有公社干部前來查看打井的進度,看到滿地的陶片,意識到可能是文物,于是立即向有關部門匯報。后來,權威專家和考古工作者趕到現場,科學地開展挖掘、修復,兵馬俑終得以面世。

如果說到秦兵馬俑令世人驚嘆的宏大規模,那就不得不提它的三座俑坑。據估計,三座俑坑里共埋藏陶俑7000多件,陶馬600多匹,戰車百余乘,兵器數十萬件。

一號坑面積最大,埋藏的陶俑陶馬最多。整個兵馬俑的軍陣都是以大秦的軍隊為藍本呈現出來的,專家們認為一號坑的軍陣象征著秦俑軍隊的主力。二號坑的總面積約6000平方米,呈曲尺一般的形狀,同一號坑相比,布陣更為復雜,是三座坑中最為壯觀的軍陣。三號坑面積最小,整體呈凹字形,已經被全部挖掘,而且它是三座坑中唯一沒有被大火焚燒過的。

原本兵馬俑身上都有著鮮艷的彩繪,并不是現在看到的灰突突的樣子。彩繪脫落的原因有很多,比如洪水、大火等自然和人為的破壞,比如被氧化。專家們還發現,也與特殊的制作工藝有關。在上色前,會給陶俑身上涂一層生漆,歷經千年,生漆老化、失去黏性,自然破裂、卷曲、掉落,所以現今我們只能在小部分陶俑身上看到殘留的彩繪痕跡。

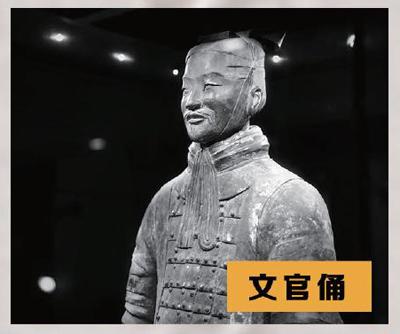

體現在兵馬俑身上的雕刻技藝令人稱奇,工匠們甚至對細節部分,諸如頭發和眉毛等,都精雕細琢。而且可以通過服裝、發型等區分不同的兵馬俑級別。專家們通過對比、分析已經修復好的幾千件兵馬俑,竟發現了一百多種不同的臉型和三百多種不同的神態,也因此有了兵馬俑“千人千面”的說法。

最后說個好玩兒的現象——鼓腹。秦兵馬俑個個體型高大,仔細觀察,你會發現有的將士有微微隆起的肚子,就像我們今天常說的“啤酒肚”喲!有一種說法認為,鼓腹現象是由秦人大口吃肉、大碗喝酒的飲食習慣造成的;也有人猜測,這可能與當時在秦人中流行的一些體育活動有關。

秦兵馬俑作為中國歷史的名片,是第一批全國重點文物保護單位,1987年,秦始皇陵及兵馬俑坑被聯合國教科文組織批準列入世界遺產名錄。我們現在要做的就是對其進行科學的挖掘、修復、研究,守護好這份全人類共有的文化財富。