傳染病員空運醫療后送防護隔離裝備現狀研究

蔣 偉,陳活良,鮑向紅,周開園,胡雪軍

0 引 言

21世紀以來,相繼出現了SARS、禽流感、甲型流感H1N1和埃博拉出血熱等疾病的爆發流行。2020年,新冠疫情席卷全球,截止2021年8月,全球累計確診病例已達2億余例[1]。為及時救治感染者,歐美國家率先使用空運方法后送傳染病員[2]。針對空運醫療后送途中隔離防護難題,國內外先后研制了多種專用隔離防護裝備。全面梳理國內外空運隔離裝備現狀特點,為我軍傳染病員空運隔離裝備的發展建設提供啟示。

1 傳染病員空運隔離裝備基本情況

當前,傳染病員空運隔離裝備有封閉式和開放式兩種類型。封閉式系統將醫護人員與傳染病員隔開,通過預留的密閉端口和“半套服”對病員進行醫療操作[3]。開放式系統則能夠提供足夠大的隔離設施空間,從而醫護人員可穿戴個人防護設備進入隔離設施為傳染病員提供醫療保障。

1.1 封閉式傳染病員空運隔離裝備

1.1.1 美軍航空運輸隔離單元1975年,美軍研發了航空運輸隔離單元,這是世界上最早的空運隔離裝備[4]。該隔離單元采用透明的聚氯乙烯包裹在金屬框架上。載有供醫護人員為病員提供護理的“半套服”,以及可連接氧氣罐、監護儀等設備的對接端口。此外,由飛機電氣系統或便攜式電池供電的負壓生成裝置來保持艙內負壓狀態。同時,在進氣口和排氣口安裝有高效過濾器來凈化空氣。直至2007年,美國陸軍傳染病醫學研究所,一直將其作為航空醫學隔離小組的標準配套裝備[5]。

1.1.2 英軍Trexler航空運輸隔離單元1982年,英國皇家空軍Lyneham研發了最初的Vickers隔離裝備(Vickers Isolator),并于1985年首次使用[6]。之后在此基礎上改進開發了Trexler航空運輸隔離單元。該隔離單元主要部件為金屬框架和一次性被膜。艙體兩側預留可連接監護設備線纜及輸氣管、輸液管的密封端口,還包括的“半套服”及手套端口,可允許多個醫護人員同時操作。飛行期間可能使用的氣囊閥面罩、抽吸裝置等,須在艙體密封之前放入。艙內負壓由配有高效過濾器的通風系統維持[7]。自2012年以來,運用該裝備已成功轉移了1名晚期出血熱患者和5例埃博拉病毒病患者[8]。

1.1.3 英國HSTI-TCOL傳染病隔離擔架英國TCOL公司制造了HSTI-TCOL傳染病隔離擔架[9]。主要部件包括擔架和透明 PVC被膜,內有8個與金屬框架相連的手套、以及壓力計、溫、濕度計。其負壓生成裝置由2個高效過濾器(過濾效率為99.997%)及電動風機組成,并由兩枚續航時間約為6 h的12 V電池提供電力,可維持20~50 Pa的負壓差,且每小時可更新空氣20~30次。2015年法國軍方醫療隊采用該隔離裝備,將4例疑似感染埃博拉病毒的衛生工作者由幾內亞N′Zerekore空運至護理人員治療中心進行救治[10]。

1.1.4 中國便攜式醫用負壓隔離艙目前國內最新成果為便攜式醫用負壓隔離艙。主要由可折疊艙體和負壓生成系統組成,艙體采用高透明度的TPU膜,并配備兩對密閉操作手孔,一個中效過濾進氣口,一個輸液管道口;負壓生成系統綜合集成高效過濾器、直流風機、控制單元、鋰電池及負壓測試儀等[11]。其高效過濾器效率達99.99%,可有效防止病菌外溢,智能控制單元可將艙內負壓穩定在-15 Pa,換氣量為75 L/min,并具備電量、圧力顯示和聲光報警功能,供電方式采用交流市電或UPS電源,噪聲測試低于72 db[12]。2016年,我國醫療隊搭載醫用專機前往烏蘭巴托將1例重癥麻疹患者空運回國,是國內首次使用空運隔離裝備對傳染病員進行跨國空運后送[13]。

1.1.5 中國臺灣航空隔離單元我國臺灣地區的輕便型航空隔離單元由充氣式負壓隔離袋和負壓生成裝置兩部分組成。隔離袋采用熱塑性聚氨酯材料,并由一體成型的氣柱支撐,可承受艙體30 Pa以上的負壓[14]。兩側附有手套,并預留有呼吸管和輸液管端口。負壓生成裝置可維持艙內30 Pa以上的負壓持續6 h,風量約80 L/min,換氣率12次/h。進氣閥配有過濾效率為95%的粗濾,并可連接呼吸機,從而根據病情來調整呼吸頻率和潮氣量。排氣閥的高效過濾器效率達99.99%, 可通過調節排氣閥控制艙內的最小壓力,以防止塌陷[15]。2003年5月,我國臺灣外島報告了SARS病例,衛生部門派遣了一架福克50型飛機運輸傳染病員前往臺北指定的SARS醫院[16]。

1.2 開放式傳染病員空運隔離裝備

1.2.1 美國航空醫學生物隔離系統2005年,全球SARS疫情爆發后,美國開發了針對SARS傳染病員的空運隔離裝備,即“航空醫學生物隔離系統”。該系統采用金屬外骨骼支撐,內部塑料襯里,依托氣泵,形成一個氣密的、負壓隔離單元,可容納1名傳染病員。隔離系統緩沖區可供醫護人員在進入隔離室之前穿戴個人防護裝備。進氣和排氣均經過高效過濾器過濾,排氣通過飛機機身中的閥門泵送[17]。

1.2.2 美國集裝箱式生物控制運輸系統埃博拉疫情期間,美國研制的集裝箱式生物控制運輸系統,是全球首個具備完整生物防護能力的可空運多人醫療運輸單元,適用于所有類型的高致病性傳染病[18]。外殼為標準集裝箱,自帶通風和消毒系統、影像監視系統、通信設備接口,整個艙體均為負壓,進氣和排氣均配置高效過濾器,可保證16 h的氧氣供給。其內部分為3個區域:一是治療區,可容納4名病患和4名護理人員;二是緩沖區,用于安全穿脫防護設備;三是休息區,供2名醫護人員輪班休息。在新冠疫情期間,美國使用該系統將14名“新冠”病毒感染者從日本成功運回美國本土[19]。

1.2.3 美軍運輸隔離系統為應對埃博拉疫情,美國空軍開發了運輸隔離系統。該系統設計與航空醫學生物隔離系統類似,外框架由塑料布覆蓋。該系統采用模塊化設計,可組合2個病員載量為4人的護理艙,還設有一間供醫護人員穿戴防護裝備的準備室。整個單元處于負壓狀態。所有進排氣均經過高效過濾器過濾。美國空軍共裝備25套運輸隔離系統,雖從未用于確診病例的運輸,但已在軍事演習中成功部署。

2 傳染病員空運隔離裝備比較分析

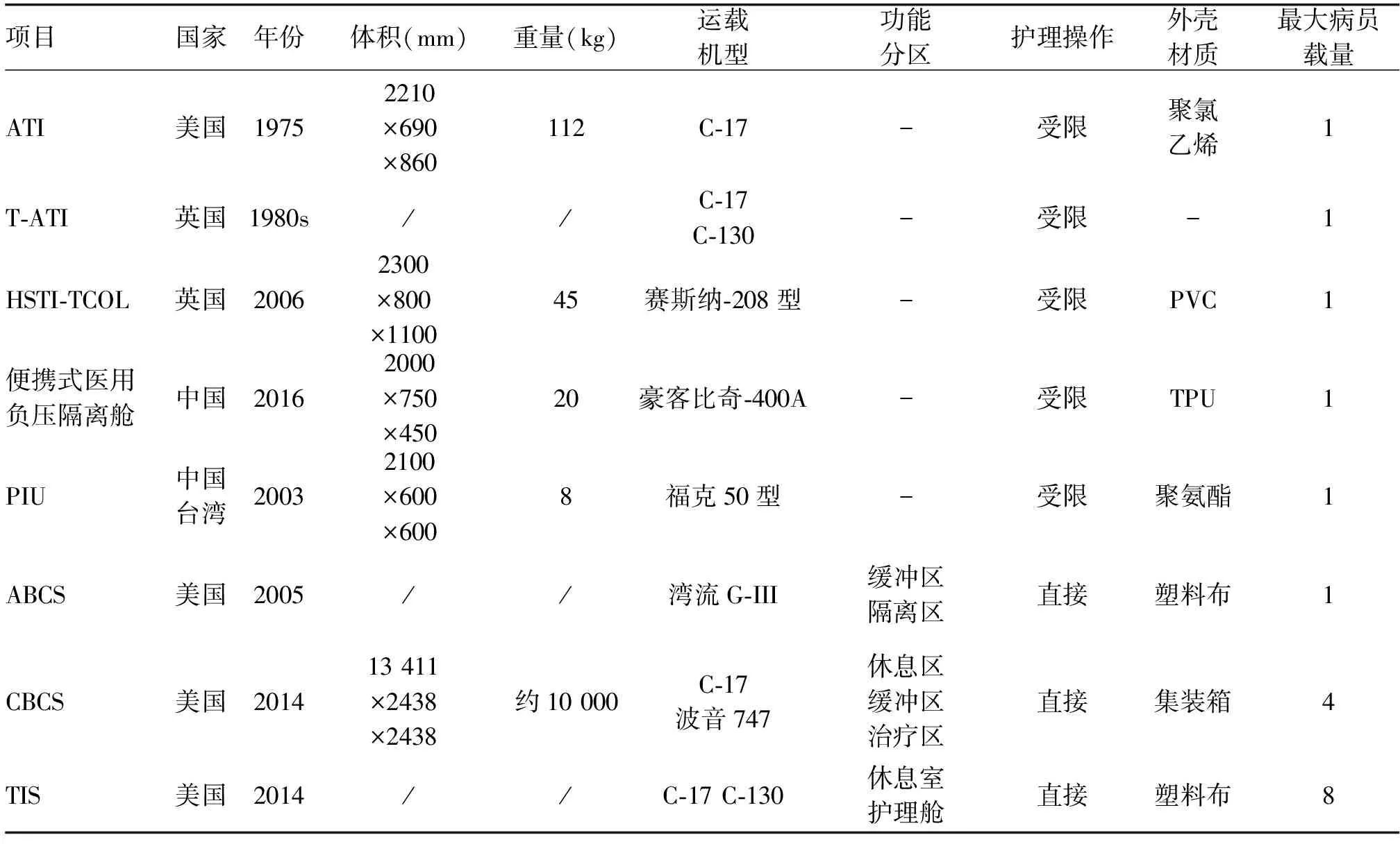

既往實踐表明,上述空運隔離裝備密閉性強,安全可靠,能夠滿足疫情環境條件下傳染病員的空運后送。以下將從外形載量、運輸方式、設備配置、救治功能、適用范圍五方面進行分析,見表1。

表1 8種傳染病員空運隔離裝備特點比較

2.1 外形容量封閉式空運隔離裝備具有體積小重量輕的特點,使用時組裝、運輸更加便捷,一定程度上提高了危重癥傳染病員救治的時效性。而開放式空運隔離裝備空間更大,醫療設備更完善,病員舒適度得到改善。但是,以上隔離裝備在病員載量方面均受到一定限制,即使載量最大的運輸隔離系統一次至多只能運載8名傳染病員,運載效率遠遠低于普通傷病員空運后送。

2.2 運輸方式大多數空運隔離裝備由輕中型飛機或直升機即可完成搭載,而集裝箱式生物控制運輸系統因其體積及重量限制,必須使用大型運輸機來完成運輸任務。除空中運輸外,空運隔離裝備還可由機動車輛搭載進行道路轉運,如此醫院與機場之間運輸的安全性得以保證,并減少了傳染病員不必要的轉移次數,降低了病原體擴散風險。同樣,根據不同任務需求,也可通過列車或船只進行轉運后送。

2.3 設備配置負壓生成裝置和高效過濾器是保證切斷病原體空氣傳播途徑的基礎,幾乎所有空運隔離裝備都有配置,但便攜式電池無法長時間供電來維持負壓狀態。另外,負壓生成裝置產生噪音、飛機存在背景噪音及密閉的艙體外殼等因素,使病員與醫生溝通困難。因此,部分隔離裝備選擇采用手持式雙向無線電的方式來解決,集裝箱式生物控制運輸系統則預留有通信設備接口,并自帶影像監視系統幫助外部人員實時了解艙內動態,通風消毒系統使該裝備快速凈化重復使用成為可能。

2.4 救治能力此類空運隔離裝備的使用必須由經過專業培訓的醫療團隊來負責。封閉式空運隔離裝備的所有醫療操作只能通過“半套服”來實施,操作受到一定的限制。且若飛行中病情惡化,因艙體密閉性要求只能給予靜脈補液,止吐和鎮靜等有限的干預措施。而開放式空運隔離裝備允許醫護人員進入隔離區實施直接醫療護理,增加了醫療處置的靈活性,必要時還可進行胸外按壓等急救措施,這是在封閉式空運隔離裝備上無法實現的。

2.5 適用范圍由于空運隔離裝備要在高空低氣壓狀態下維持負壓,因此具有呼吸衰竭、氣胸、腸梗阻等癥狀病員無法適用,否則可能產生致命的危險。其次,當飛機發生顛簸時,部分隔離裝備的金屬框架容易對喪失意識的傳染病員造成意外身體傷害[20]。最后,部分隔離裝備空間狹窄,對于躁動不安或幽閉恐懼癥的傳染病員也不宜進行轉運[21]。綜上所述,病情不穩定、躁動不合作、失去知覺的傳染病員均不可通過隔離裝備進行空運后送。

3 展 望

本文通過分析國內外典型傳染病員空運醫療后送隔離裝備的特點,發現當前裝備主要存在以下幾方面問題:①艙體強度較弱,易損壞;②外接管線較多,使用不方便;③電池的容量較小,使用時間短;④換氣量較小;⑤噪音較大。因此,傳染病員空運醫療后送隔離裝備輕量化、模塊化、智能化發展將是下一步的主要趨勢。同時,需要建立與之配套的病情評估標準及意外事件快速應對預案,為患者與醫護人員提供安全基礎。