我要做最中國風的奶茶

洪克非

“茶顏悅色”創始人呂良

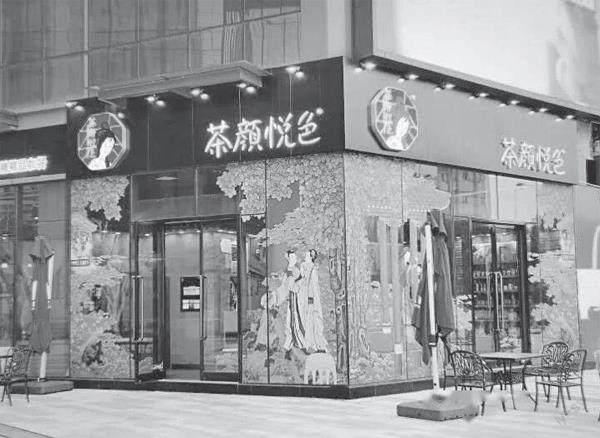

“茶顏悅色”頗具中國風的門面

2020 年12 月1 日,“ 茶顏悅色”湖南省外首店在武漢正式營業,顧客在門店外排起長長的隊伍,這個區域品牌首次邁入湖北的消息也被頂上了熱搜。

創業近7 年的呂良已經做好了出征的預案,他期望自己的奶茶能一步步走進國內大部分二線城市。

“賣花男孩”的命運轉折

與外界猜測的“富二代”相去甚遠的是,1979 年出生的呂良,成長于再普通不過的家庭。高考失利后,呂良進入長沙電大學習,之后在一家影視城工作,賣爆米花和飲料,同時還負責檢票,帥氣的呂良常被戲稱為“ 賣花男孩”。好學的他一邊工作一邊學習,拿到了湖南師范大學漢語言文學的自考本科文憑。

2001 年, 一次櫥窗玻璃滑落事故徹底改變了他的命運。那次,呂良和幾個同事一起安放櫥窗海報時,大片玻璃突然墜落,呂良出于本能伸手去接,慘劇瞬間發生——他的左臂被幾十斤重的玻璃深度割傷,鮮血四濺。

此后兩年,他的左臂做了多次手術,神經、肌腱全部重接,康復花了一年多時間,但神經末梢已無法保有以前的功能。“一只手檢票肯定不行,總不能用嘴巴去撕票吧”,呂良開始琢磨今后的人生路。

讀電大期間,呂良就喜歡畫廣告畫。傷愈后,他騎著單車,走遍了長沙中心區域的所有門店,給有需求的門店畫海報。“別人用白底我用彩紙,別人用馬克筆我用水粉。有時會畫一個通宵,累了就躺在地上睡一兩小時。”

當時,長沙餐飲業蓬勃發展,一些酒樓餐館更注重整體形象設計,然而限于實力,無法專設文宣專員。市場需求之下,呂良同時做了八九個文宣兼職。

勤快能干的呂良開始得到一些餐飲老板的賞識,一位餐廳的負責人將其帶入了餐飲業,呂良由此下海,并一發不可收。

失敗的餐廳老板遇到帶路人

此后沒多久,自信心爆棚的呂良就打算開辦一個主打粗糧概念的蓋澆飯餐館,地址就選在長沙市核心商圈附近的小巷內。

為了打響“第一槍”,呂良辭掉所有文宣兼職,拉上父母和舅舅一起創業。然而,現實是殘酷的,快餐店僅開了3 天就關門大吉,剩余的物料,一家人花了好長時間才消耗掉。

回憶起那段灰暗的日子,呂良仍心有余悸:從滿懷自信,到發現自己什么都不是,唯一做對的,就是及時止損。

2008 年,朋友請他來做“魔味鬼爪”的食品宣傳創意。呂良感覺這是個機會,不僅沒收設計費用,還投資做了股東。

當股東給呂良帶來了從未有過的體驗:朋友非常會做生意,他領著呂良進貨、選址、打理店面、商務談判。一步步走下來,呂良從最初的店長,最后成長為整個企業的實際負責人,徹底完成了從文案設計師到企業經營者的角色轉變。

由于一些不可控的因素,這一創業項目最終失敗了。后來,呂良又開了一個臺灣品牌的加盟奶茶店,雖然店面在長沙最熱鬧的步行街,但仍沒有成功。妻子一邊幫忙善后,一邊安撫備受挫折的呂良。兩人思前想后,仍然覺得奶茶這個行業不錯,失敗主要是因為自己不夠懂行。

分析比較之后,兩人認為,以前做這類餐飲,“一招鮮”就能成功;現在競爭的是綜合實力,口味設計、形象概念、選址、服務都要強。呂良愛聽周杰倫的歌,喜歡方文山的詞,也曾做過一些古風創意的策劃,他從周杰倫的“中國風”中得到啟示,開始從傳統文化中找尋自己的定位——來一個中茶西做,純牛奶加上好茶葉,再用洋氣的咖啡機來現場制作。

這一次,辛苦創業多年的呂良終于苦盡甘來。

“蹭”上了茶飲爆發的時代紅利

在外界看來,“ 茶顏悅色”區別于其他茶飲品牌最鮮明的標簽, 是其“ 文化屬性”。比如,杯子的創意全都來自名家名畫,內容有二十四節氣、優雅古裝美女……這些讓“茶顏悅色”在年輕消費者心中成為傳統文化的代言產品,收獲了大量年輕的粉絲。

呂良稱,他把年輕人對文化的理解看得很重。一個產品或場景做出來,要去找消費者的共鳴,“本身中國風就是一個很好的話題。而且我們的發展,正好趕上了弘揚傳統文化的大勢”。

不過呂良的絕招遠不止如此。“奈雪の茶”的投資人潘攀也投資了“茶顏悅色”。談到為什么投資時,他解釋說:“‘茶顏悅色有和顧客溝通的能力。”

這一核心競爭力,呂良認為也是被逼出來的。因為奶茶研發時他摒棄了原來的臺灣制法,改成了用咖啡機制作,再輔以“牛奶加茶”的搭配,因此在價格上并沒有優勢,“那時候很多人罵:別人6 元一杯,你這11 元一杯,還沒‘珍珠,賣什么奶茶?”

呂良開始讓店員教顧客如何享受奶茶,常常出現店員拖著顧客不放,像唐僧一樣嘮叨,要求顧客必須按照規定的方式品嘗。小票上的產品使用提示,長篇大論像一份產品說明書。

此外,他們還推出了“永久求償權”的創意——只要顧客覺得口味有異,就可以行使“一杯鮮茶”的永久求償權,任何時間走進任意一家“茶顏悅色”門店,都可以要求免費重做。

此招效果顯著, 不少粉絲會用曬自己“免費求償”的經歷來求點贊。更與眾不同的是,公司的官方公眾號還敢于“自曝家丑”:不但會放出用戶的“差評”,每個月還會定期發布“ 自查報告”。對表現不好的門店,不僅通報批評,還會公布食品安全隱患、整改要求,甚至會公布操作間的監控視頻。

不斷學習、進化,才能活下來

相比其他新式茶飲稍顯高端的定價,“茶顏悅色”的客單價基本保持在10 多元一杯。平和的呂良更欣賞自己品牌的平民氣質,“我非科班出身,跟隨的都是一些愛好中國文化的小朋友”。

他不向往一線大城市的競爭,只期望能先慢慢叩開各個省會城市的大門。呂良覺得,新式茶飲的成功,得益于時代的紅利——高鐵網帶來的人潮、購物中心化、手機支付、社交網絡的崛起等。

經歷了多次創業失敗的呂良驅動著公司一大波90 后的員工學習、領悟,他常把海底撈的管理經驗反復傳遞給骨干層,希望在產品設計和管理的細枝末節上營造出品牌的“暖色”。

長沙人習慣并喜歡這樣的模式,并予以認同。久而久之,對長沙年輕人來說,跟朋友出門逛街,買一杯新出的奶茶,再自拍發朋友圈成了一種社交習慣,即便排長隊也心甘情愿。外地游客對“茶顏悅色”的好評,甚至會被長沙人視作游客對這座城市的認可。

事業蒸蒸日上,沒有讓這位在長沙已擁有200 多家店面的企業家膨脹。呂良一直堅定地拒絕加盟者的熱情,他最喜歡的就是每天騎著他的小電摩,一遍遍巡視公司那些相隔不遠的店鋪,審視著市場的變化。

(摘自2020 年12 月8 日《中國青年報》)