聚集素和植物源引誘劑不同配比對松墨天牛誘捕效果的分析

阿力木·艾克木,郭瑞,鄧建宇,王義平

(1.浙江農林大學 林業與生物技術學院,浙江 杭州 311300;2.浙江清涼峰國家級自然保護區管理局,浙江 杭州 311300;3.浙江農林大學 農業與食品科學學院,浙江 杭州 311300)

松墨天牛Monochamus alternatus是松樹蛀干害蟲,也是松樹毀滅性病害——松材線蟲病的主要媒介昆蟲[1-2]。在松材線蟲Bursaphelenchus x ylophilus的傳播擴散過程中,松墨天牛發揮了攜帶、傳播和協助病原侵入寄主的作用[3-4],因此,有效控制松墨天牛的發生是切斷松材線蟲病傳播擴散的關鍵。在現代森林害蟲防控中,引誘劑因其具有使用方便和效果明顯等特點,已成為害蟲監測與防治的重要方法之一[5-6]。而針對于松墨天牛的防控,引誘劑誘捕是一種有效抑制其種群增長的無公害生態防控技術,并已得到較廣泛的應用[7-10]。Pajares 等鑒定出樟子松墨天牛M.galloprovincialis雄蟲產生的聚集性信息素2-undecyloxy-1-ethanol,該性信息素可以誘捕到松墨天牛的雌雄兩性成蟲,且與植物源信息素協同使用有增效作用[11]。近年來,樊建庭等進一步研究了植物源引誘劑和聚集素協同作用,開發出了以蟲源和植物源化合物為主效成分的松墨天牛復合型引誘劑[12],實踐應用結果顯示松墨天牛復合型引誘劑與植物源引誘劑相比,具有誘捕效率高、使用劑量低等優點,目前已經在松墨天牛的防治中廣泛應用[13]。

本研究通過比較植物源引誘劑和聚集素對松墨天牛的誘捕效果,并使用不同劑量的聚集素配套相同劑量的植物源引誘劑,比較不同處理對松墨天牛引誘效果的影響,期望篩選出對松墨天牛誘捕效果最佳的聚集素劑量,旨在為松墨天牛的監測和生態防控提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地點設在浙江省杭州市臨安區龍崗鎮(119°08′~120°04′ E,29°59′~30°09′ N),屬中亞熱帶季風氣候,溫暖濕潤,雨量充沛,夏季平均氣溫為26.5℃,年均降水量為1 613.9 mm。試驗樣地為以馬尾松Pinus massoniana和火炬松P.taeda為主的混交林,樣地管理措施為粗放管理,樣地面積為5 hm2,樹齡在15~25 a,平均樹高為7 m,胸徑為15~35 cm,郁閉度在0.7 左右。樣地受松墨天牛嚴重危害,蟲口密度較大。

1.2 試驗材料

采用自行研發的植物源引誘劑(α-蒎烯、β-蒎烯、乙醇和乙醛以一定比例配置)及配套的緩釋瓶裝置,聚集素引誘劑[以1-(undlosy)ethanol 為溶劑配制成溶液滴入到基質中制成誘芯,劑量為0.1 mL],撞板式誘捕器(由掛鉤、圓形頂蓋、十字擋板、圓形漏斗和集蟲瓶構成,十字擋板表面和漏斗內側有增效涂層),顯微鏡(Nikon ECLIPSE 50i,Nikon),移液槍(200 μL),培養皿,無菌水。

1.3 試驗方法

1.3.1 植物源引誘劑與聚集素誘捕效果比較試驗 在試驗基地選取林間較空曠且通風良好的地方,量取相同的間距點做標記,作為誘捕器的懸掛點。每個誘捕器懸掛在距離地面1.5~2.0 m 處,且每2 個誘捕器之間的距離不小于50 m。試驗共設3 個處理,分別為本試驗組研發的植物源引誘劑(180 mL),計為X 處理;聚集素誘芯(2 袋,每袋為0.1 mL),計為Y 處理;植物源引誘劑(180 mL)和聚集素誘芯(2 袋,每袋為0.1 mL)配套使用,計為Z 處理。每個處理設置5 個重復,共計15 個誘捕器。將含3 種不同處理誘芯的誘捕器交叉放置于試驗地中。試驗于2018 年6 月15 日開始到7 月27 日結束,每隔10 d 進行一次野外收集,并對收集到的松墨天牛的數量、雌雄比、雌蟲孕卵量及松墨天牛攜帶線蟲量進行鏡檢統計。

1.3.2 不同時期誘捕到的松墨天牛攜帶松材線蟲數量比較試驗 本試驗誘捕器的懸掛方法同1.3.1。共懸掛5 套誘捕器,每個誘捕器中均掛植物源引誘劑(180 mL)和聚集素(2×0.1 mL),用以統計不同時期誘捕到的松墨天牛攜帶松材線蟲的情況。試驗于2018 年6 月15 日至8 月30 日進行,每隔10 d 進行一次野外收集,共收集7次;每隔15 d 更換一次誘芯。松材線蟲攜帶量的統計:取一頭松墨天牛置于直徑為10 cm 的培養皿中,將10 mL的無菌水倒入培養皿中浸泡松墨天牛,并將松墨天牛的肢體充分剪碎,保證松墨天牛攜帶的線蟲游離在溶液中。靜置1 h 后,使用移液槍從培養皿中吸取10 μL 的線蟲溶液,滴到載玻片上,放在顯微鏡下進行計數,每個載玻片重復計數3 次,取平均值,每頭松墨天牛設置3 個生物學重復。根據計數結果計算松墨天牛攜帶松材線蟲量:攜帶松材線蟲量=10 μL 線蟲溶液平均線蟲數量×1 000;計算松墨天牛攜帶松材線蟲比例:松墨天牛攜帶松材線蟲比例=(攜帶松材線蟲的松墨天牛數量/誘捕到的松墨天牛總數)×100%。

1.3.3 不同劑量聚集素配合植物源引誘劑對松墨天牛誘捕效果試驗 誘捕器懸掛方法同1.3.1。聚集素劑量共設置6 個處理,使用前配置誘芯,將不同劑量(0.02、0.05、0.10、0.50、1.00、2.00 mL)聚集素溶液滴入備好的誘芯上,將誘芯按各自分類裝入長、寬分別為3 cm 和8 cm 的黑色緩釋袋,置于冰箱內低溫保存備用,每個處理設置5 個重復,共計30 個誘捕器。將含不同劑量聚集素的誘捕器交叉放置于試驗地中,保證同一片小實驗地均包含6 種劑量的聚集素,將誘捕器懸掛于木棍和鐵絲做成的支架上,并將裝有聚集素的黑色緩釋袋,用鐵絲懸掛在誘捕器交叉板的空擋位置,每個誘捕器配套懸掛等量植物源引誘劑(180 mL),每隔10 d 收集一次,同時記錄每個誘捕器內松墨天牛的數量。試驗于2019 年6 月24 日至7 月22 日進行,整個誘捕周期為29 d。

1.4 數據分析

為減小不同區域松墨天牛蟲口密度差異所帶來的影響,林間誘捕松墨天牛量均轉換為相對誘捕率。相對誘捕率(%)=(某處理誘捕量/同一區域內所有處理的誘捕量總和)×100%。

將不同處理相對誘捕率數據進行反正弦平方根轉換后再進行單因素方差分析。不同處理的平均數用Duncan’s 法進行差異性分析。數據由Excel 2010 和SPSS 22.0 處理分析。

2 結果與分析

2.1 植物源引誘劑與聚集素誘捕效果比較

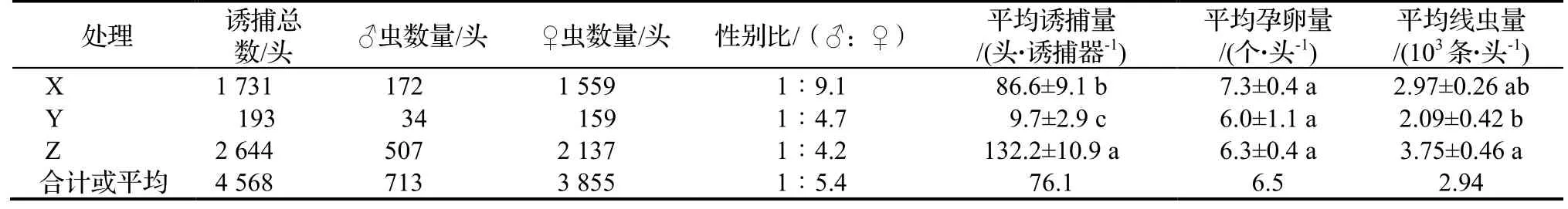

2018 年6 月15 日至7 月27 日,對3 種不同引誘劑誘芯所誘捕到的松墨天牛數量進行統計,結果見表1。由表1 可知,3 種引誘劑處理總共誘捕到成蟲4 568 頭,其中雌蟲為3 855 頭,雄蟲為713 頭,其雌雄比為5.4∶1,誘捕到的雌蟲明顯多于雄蟲。其中,Z 處理可顯著提高對松墨天牛的誘捕效果,其誘捕量分別為X 處理和Y處理聚集素的1.5 倍和13.7 倍;3 種引誘劑處理之間的誘捕效果均差異顯著(P<0.05),以Z 處理的誘捕效果最好,其誘捕量占總誘捕量的57.88%,平均誘捕量為132.2±10.9 頭·誘捕器-1;X 處理的誘捕效果次于Z 處理,其平均誘捕量為86.6±9.1 頭·誘捕器-1;Y 處理的誘捕效果最差,其平均誘捕量為9.7±2.9 頭·誘捕器-1。

表1 松墨天牛引誘劑不同處理林間誘捕結果Table 1 Trapped M.alternatus by different attractant treatments

對誘捕到的松墨天牛成蟲鏡檢并統計后發現(表1),Z 處理誘捕到的松墨天牛攜帶的松材線蟲量與X 處理、Y 處理誘捕到的松墨天牛攜帶的松材線蟲量之間均存在顯著差異(P<0.05),Z 處理誘捕到的松墨天牛攜帶的平均松材線蟲量為3 74 8 條·頭-1,高于X 處理捕到的松墨天牛攜帶的平均松材線蟲量(2 970 條·頭-1),顯著高于Y 處理誘捕到的松墨天牛攜帶的平均松材線蟲量(2 091 條·頭-1)(P<0.05)。對誘捕到的松墨天牛的孕卵量進行統計發現,捕獲的雌成蟲卵巢均有深黃色成熟卵和白色未成熟卵。由表1 還可看出,X、Y 和Z 三種處理誘捕到的松墨天牛雌成蟲的平均孕卵量分別為7.3 個·頭-1、6.0 個·頭-1和6.3 個·頭-1,三者間的差異均不顯著。

2.2 不同時期誘捕到的松墨天牛攜帶松材線蟲數量

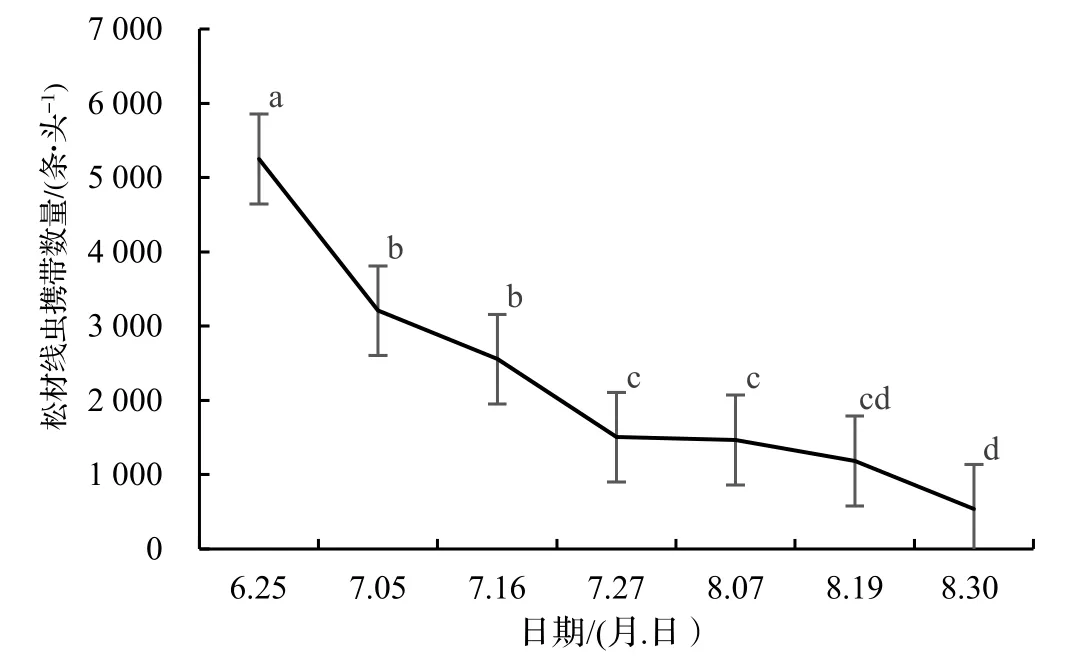

誘捕到的松墨天牛攜帶的松材線蟲調查結果顯示,從6 月15 日至8 月30 日期間,松墨天牛攜帶松材線蟲量呈遞減趨勢(圖1),7 月5 日和7 月16 日松墨天牛攜帶松材線蟲數量沒有顯著性差異;從7 月27 日到8 月19 日,不同調查日期間線蟲攜帶量沒有顯著性差異;其余調查日上,線蟲攜帶量存在顯著性差異(α=0.05)。從6 月26 日至8 月30 日前后7 次收回來的松墨天牛鏡檢中發現,分別有77.53%、58.23%、53.28%、60.23%、43.38%、26.74%、14.06%的成蟲攜帶松材線蟲,其中在6 月份誘捕到的天牛中有67.79%體內攜帶著松材線蟲,攜帶線蟲比例最高;其次為7 月份的,攜帶線蟲比例為56.76%;8 月份的最低,攜帶線蟲比例僅為28.06%。

圖1 不同時期誘捕到的松墨天牛攜帶松材線蟲數量Figure 1 N umber of B.xylophilus carried by M.alternatus on different days

2.3 不同劑量聚集素配合植物源引誘劑對松墨天牛誘捕效果的影響

選取2019 年6 月24 日至7 月22 日用不同聚集素劑量引誘劑配合植物源引誘劑所誘捕到的松墨天牛,對其進行數量統計,結果如表2。由表2 可知,共誘捕到松墨天牛成蟲828 頭,其中雌蟲502 頭,雄蟲326 頭,其性比(♂:♀)為1∶1.5,誘捕到的雌蟲多于雄蟲。聚集素的劑量對誘捕效果影響較大,在0.02~1.00 mL 范圍內,聚集素的劑量越高,誘捕效果越好,捕獲的松墨天牛數量越多,其中劑量為1.00 mL 誘芯的誘捕效果最好,其相對誘捕率為37.13%±7.53%,與其他處理間均差異顯著(P<0.05);劑量為0.10 mL 和0.50 mL 誘芯的誘捕效果次之,其相對誘捕率分別為19.00%±3.58%和18.00%±5.59%;最高誘芯劑量2.0 mL 的誘捕效果反而最差,其相對誘捕率僅為2.80%±0.88%(表2)。

表2 不同劑量聚集素配合植物源引誘劑在林間的誘捕效果Table 2 Trapping effect of different doses of aggregation pheromone attractant of on Monochamus alternatus

3 結論與討論

昆蟲產生的聚集性信息素能引誘到昆蟲兩性成蟲,而且對植物源信息素有增效作用,相比聚集性信息素或植物源信息素單獨施用,二者聯合施用的誘捕效果可不同程度地獲得提高[11,13-14]。本研究也發現,植物源引誘劑與聚集素配套使用,可顯著提高對松墨天牛的誘捕效果。此外,2 種引誘劑聯用時誘捕到的松墨天牛攜帶的線蟲量明顯高于其余兩種處理,而松材線蟲主要是通過松墨天牛成蟲羽化初期在健康寄主上的營養補充活動時傳入寄主植物[15],組合誘芯能誘捕到更多的羽化初期急需營養補充的松墨天牛,針對性地引誘羽化初期攜帶線蟲量高的松墨天牛,可較大幅度地減少松材線蟲傳入健康松樹的可能性。相關研究表明,在羽化高峰期出孔的松墨天牛其成蟲攜帶的線蟲數量最多[16],線蟲在松墨天牛出孔20 天后進入傳遞高峰期,到約第30 天之后顯著減小[17-19],松墨天牛雌、雄成蟲攜帶的線蟲脫離松墨天牛的高峰期分別出現在20~30 日齡和10~20 日齡之間[20]。浙江地區松墨天牛的羽化高峰期在6 月上旬至7 月上旬,本研究對在浙江省杭州市臨安區馬尾松和火炬松為主的混交林中誘捕到的松墨天牛進行線蟲數量統計,結果呈現出在6 月中旬羽化高峰期時,松墨天牛攜帶線蟲數量保持在比較高的水平,然后隨著時間的增加,攜帶線蟲數量顯著減小,之后下降速度比較緩慢,調查結果與松墨天牛羽化高峰期時攜帶的松材線蟲數量多這一特征基本一致。

本研究結果表明,配套使用等量的植物源引誘劑時,聚集素使用劑量在0.02~2.0 mL 范圍內,捕獲的松墨天牛量隨著聚集素劑量的增加呈先升高后降低的趨勢,即聚集素劑量在0.02~1.0 mL 時,松墨天牛的誘捕量隨著使用劑量的增加而增加,當使用劑量大于1.0 mL 以后,誘捕量開始明顯下降。通常情況下,信息素釋放量的大小直接由誘芯內放置的信息素劑量的高低決定,當信息素使用劑量增加時,其對應的誘捕量也相應增加,但到某一最佳使用劑量點時,誘捕量就不再增加。但對于某些昆蟲,誘芯內信息素劑量超過使用最適點時,誘捕量反而下降[21]。鄧建宇[22]的研究表明,在以硅橡膠塞為劑型時,隨著斜紋夜蛾Spodoptera l itura性信息素的使用劑量(100~300 μg)的增加,其誘蛾量也隨之增加,當使用劑量增加到500 μg 時,其誘蛾量反而下降。Huang等[23]在日本對亞洲玉米螟Ostrinia furnacalis性信息素的使用劑量試驗中發現,當使用劑量在1~100 μg 時,其誘蛾量隨著性信息素劑量的增加而增加,當繼續增加劑量時,其誘蛾量反而下降。筆者認為造成松墨天牛聚集素的劑量在誘蟲上的差異,可能是不同地理種群的松墨天牛對聚集素的感受閾值不同,但具體原因有待進一步探索。此外,聚集素的使用劑量在1.0~2.0 mL 時,可能存在誘捕效果更好的聚集素劑量臨界點,需要在這區間設置不同濃度的聚集素使用劑量進行田間測定。根據本文結果可知,在松墨天牛成蟲羽化高峰期,選用1 mL劑量的聚集素,配套使用植物源引誘劑在林間誘捕松墨天牛成蟲,可大幅度降低松墨天牛的蟲口密度,減少松材線蟲的傳播風險。