孕晚期高齡初產婦焦慮抑郁現狀及影響因素分析

胡夢晶 寧 珍 項穎卿

隨著女性社會地位的提高和生育觀念的轉變,我國一孩平均生育年齡逐漸提高,高齡初產婦呈逐年上升趨勢[1]。高齡初產婦是指年齡在35 歲以上且第一次妊娠的產婦[2]。妊娠對女性來說是一個重大的生活事件,孕婦不僅要承受軀體的巨大變化,而且要經歷社會、家庭等角色轉變,易出現心理變化和情緒波動。尤其到了孕晚期,隨著身體變化的加劇,焦慮、抑郁等負面情緒會更加明顯[3]。相比于經產婦,初產婦由于相關知識缺乏和經驗不足,對于妊娠分娩的應對相對生疏,更易出現心理問題。因此,被列為高危妊娠范疇[4]的高齡初產婦由于其特殊性,更應值得護理人員關注。本文針對這一特殊人群孕晚期焦慮抑郁現狀及其影響因素進行調查分析,旨在為開展高齡初產婦圍產期心理保健及制訂心理干預方案提供參考依據。現將具體內容報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象

采用方便抽樣法,將江西省某醫院產科2020年4月至2021年3月收治的高齡初產婦作為調查對象。納入標準:①已婚初產婦,年齡≥35 歲;②孕周≥28周;③產前檢查盆骨功能正常,胎兒發育正常;④自愿參與調查,能夠理解并獨立完成問卷填寫。排除標準:①存在嚴重的視、聽、語言或溝通障礙;②合并嚴重軀體疾病、損傷或精神疾病;③已進入產程,或各種原因所致須緊急終止妊娠者;④近3個月內遭遇重大生活事件引發心理問題。共納入符合標準的高齡初產婦206例。

1.2 方法

1.2.1 調查工具①一般資料調查表:由研究者在查閱文獻基礎上根據研究目的自行編制,包括人口學資料(年齡、民族、文化程度、工作情況、家庭年收入、夫妻關系、社會支持狀況)和妊娠基本情況(孕周、妊娠計劃、妊娠相關知識了解情況、孕前身體狀況、孕期身體狀況、孕期自我形象滿意度)兩部分。②綜合性醫院焦慮抑郁量表(Hospital Anxiety Depres?sion Scale,HAD):是評定綜合醫院患者焦慮和抑郁狀態的常用工具,它是一種自評量表,由焦慮亞量表[HAD(A)]和抑郁亞量表[HAD(D)]兩部分組成,分別包括7 個條目,共14 條。每條均采用0-3 分4 級評分,評分≥9分為陽性,即A總分≥9分為焦慮,D總分≥9分為抑郁。已有研究表明,該量表用于孕婦具有較好的內在一致性、折半信度和結構效度[5],且量表條目少,孕婦完成問卷所需時間不長,可用于產前焦慮和抑郁的檢查[6]。

1.2.2 資料收集方法 采用橫斷面調查,由經過統一培訓的產科護士向調查對象解釋研究目的及內容。所有調查對象簽署研究知情同意書后,通過手機掃描二維碼進入“問卷星”網絡平臺填寫和提交問卷。共收到有效問卷188份,有效回收率91.3%。

1.2.3 統計方法 運用SPSS 23.0 統計軟件進行數據處理。孕晚期高齡初產婦的一般資料、焦慮和抑郁狀況用描述性統計分析,包括頻數、構成比、均數、標準差等。用多因素Logistic 逐步回歸對妊娠晚期高齡初產婦焦慮抑郁的影響因素進行分析。

2 結果

2.1 調查對象一般資料

本研究共調查孕晚期高齡初產婦188例,年齡在35~46歲,平均38.52±2.16歲;孕周在28~40周,平均35.28±1.34周。其他一般資料見表1。

表1 妊娠晚期高齡初產婦一般資料(n=188)

2.2 孕晚期高齡初產婦焦慮、抑郁發生率

188 例高齡初產婦中,53 例存在焦慮,34 例存在抑郁,21 例焦慮抑郁并存,發生率分別為28.2%、18.1%、11.2%。孕晚期焦慮和(或)抑郁者共計66例,發生率為35.1%。

2.3 影響孕晚期高齡初產婦焦慮、抑郁的多因素Logistic回歸分析

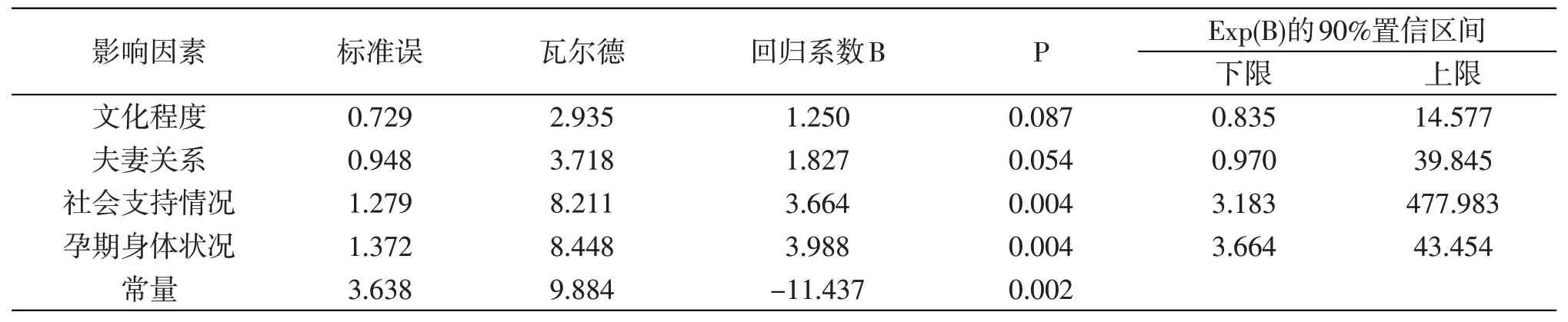

以HAD(A)總分≥9分取值為l(焦慮),其余為0(非焦慮);同樣以HAD(D)總分≥9 分取值為l(抑郁),其余為0(非抑郁),以是否焦慮和(或)抑郁作為因變量。采用二元Logistic 回歸分析,采用向后逐步回歸法,自變量(賦值見表2)進入回歸模型的概率取0.10,置信區間為0.90。結果顯示:文化程度、家庭收入、夫妻關系、孕前身體狀況為孕晚期高齡初產婦焦慮的主要因素(表3),文化程度、夫妻關系、社會支持情況、孕期身體狀況為孕晚期高齡初產婦抑郁的主要因素(表4)。

表2 自變量賦值情況

表3 影響孕晚期高齡初產婦焦慮的多因素logistic回歸分析(n=188)

表4 影響孕晚期高齡初產婦抑郁的多因素logistic回歸分析(n=188)

3 討論

3.1 孕晚期高齡初產婦焦慮和抑郁發生率

焦慮、抑郁是孕晚期女性普遍存在的不良情緒。關于妊娠期焦慮、抑郁的發生率國內外文獻報道差異較大,主要原因在于,不同地域調查人群的文化背景、生活習俗不一,樣本量大小和研究工具存在差異等。本研究采用綜合性醫院焦慮抑郁量表(HAD)評估孕晚期高齡初產婦的焦慮、抑郁發生情況,調查結果顯示,焦慮發生率為28.2%,抑郁發生率為18.1%。該結果高于國內外使用相同調查工具測量的結果(焦慮5.16%~16.5%,抑郁5.03%~11.0%)[6-8],亦高于李潔等[9]、毛紅芳等[10]采用焦慮自評量表和抑郁自評量表的調查結果(分別為焦慮16.7%、抑郁10.3%,焦慮7.45%、抑郁9.01%),略高于李君琴等[11]、施亦佳等[12]采用妊娠相關焦慮量表調查的孕晚期焦慮發生率(分別為21.7%、25.9%),亦略高于趙志梅等[13]、吳朝杏等[14]采用愛丁堡產后抑郁量表調查的孕晚期抑郁發生率(13.8%、12.7%)。與其他類似研究相比,本研究調查時段同為孕晚期,調查內容同為焦慮和(或)抑郁兩類心理問題,而本研究調查結果焦慮、抑郁的發生率較高,則與調查對象的突出特點“高齡”和“初孕”有關。已有研究證實,高齡對初產婦妊娠和分娩的影響較大[15],高齡初產婦的產前焦慮抑郁超過正常范圍[16]。

3.2 孕晚期高齡初產婦焦慮和抑郁的影響因素

高齡初產婦孕晚期情緒受生物、心理、社會等多種因素的影響。本調查結果顯示,文化程度、夫妻關系為高齡初產婦孕晚期發生焦慮、抑郁的共同影響因素。國內外關于文化程度對于孕婦心理問題的影響研究結果不一。本研究發現,文化程度越高,孕婦焦慮和抑郁的發生率更低,與徐明敏[17]等的研究結果一致。原因可能是,高文化水平的孕婦對所獲取的孕期保健知識的理解力較強,對于妊娠分娩有較準確的認識,就醫行為較好,且開闊的視野有助于不良情緒的自我調適。而文化水平低者,由于所獲取的妊娠分娩知識零散片面,未能全面理解,加之社會上低學歷女性結婚年齡和初孕年齡普遍較早,因此對于這些低學歷的高齡初產婦而言,其社會壓力和家庭壓力更大,易產生強烈的心理反應,故其焦慮、抑郁的發生率相對更高。夫妻關系是影響高齡初產婦心理狀況的另一重要因素。妊娠對于正常女性來說是一個強烈的心理應激,而高齡初產婦由于生理特點的特殊性,所承受的心理壓力則更大。若此時夫妻關系不好,從丈夫處所獲得的關愛缺失,高齡初產婦不能確定初為人父母的丈夫和自己能否解決諸多從未經歷過的問題,則更易產生消極悲觀情緒,焦慮或抑郁的發生率升高。

家庭收入狀況決定著家庭的物質生活水平,高收入家庭能夠為孕產婦和即將出生的嬰兒提供充足保障。而低收人家庭的母嬰照護缺乏經濟保障,尤其是高齡初產婦,孕期出現各種風險的可能性更高,分娩成本也隨之升高,所耗費的財力更大,因此妊娠帶來的經濟壓力進一步增加[18],由此加重高齡初產婦的焦慮情緒。本研究調查結果顯示,若孕前身體狀況較差,高齡初產婦更易出現焦慮情緒。原因可能是,身體底子不佳者相比于同齡的高齡孕婦而言,在孕期發生各種妊娠并發癥和合并癥的風險更高,對自己及胎兒的擔憂則更明顯。

本研究發現,社會支持是孕晚期高齡初產婦抑郁的影響因素,這與國外研究結論一致[19]。良好的社會支持能夠讓孕婦在圍產期保健及嬰兒養育等方面得到更好的物質照顧和精神慰藉,減輕孕婦的后顧之憂,從而緩解情緒壓力,田燕燕等[20]的研究結果證實了這一點。也有研究表明[3],孕婦對于社會支持的主觀感受和對于支持的利用程度會對影響其心理感受,而客觀支持的程度則對孕婦的影響不大,因此讓孕婦感受到社會支持比支持本身更重要,有助于排解不良心理。孕期身體狀況的好壞也直接影響了高齡初產婦的心理狀態。比之于妊娠中期相對平穩的階段,孕晚期隨著胎兒快速生長發育,孕婦身體逐漸笨重,行動不便,甚至出現便秘、尿頻、呼吸困難、水腫等一系列不適癥狀,加劇煩躁情緒[21];隨著預產期臨近,孕婦開始擔心分娩安全、嬰兒養育、產后恢復等一系列問題,尤其對于高齡初產婦,各種妊娠合并癥、并發癥的發生率更高[15],因此,孕期身體狀況不佳所致的痛苦大大超過了為人母的喜悅,孕晚期高齡初產婦抑郁的發生率顯著增加。

4 對策

4.1 加強孕期健康教育和產前心理指導

研究結果顯示,文化程度是高齡初產婦孕晚期發生不良情緒的重要影響因素。因此,可結合孕婦的文化水平,有針對性地開展孕期健康教育。可采用線下孕婦課堂和線上微信平臺相結合的方式,系統介紹妊娠、分娩和嬰兒喂養等相關知識,并及時為孕婦答疑解惑,以提高初產婦對孕期保健的認知和應對能力。

4.2 加強心理篩查早期發現積極預防

針對高齡初產婦這類不良情緒的高發人群,可將心理問題篩查納入常規產檢項目。建議采用問卷調查等形式,加大心理篩查力度,以實現早期發現高齡初產婦的心理問題,從而積極預防,減緩嚴重心理問題的發生及其帶來的不良后果。

4.3 調節高齡初產婦的家庭關系及社會支持度

良好的夫妻關系、家庭關系及社會支持有利于孕產婦的心理健康。產科保健人員可在孕期健康教育活動中定期對高齡初產婦進行隨訪,了解其婚姻背景及社會支持情況,以期提供針對性的指導方案。同時,鼓勵高齡初產婦家屬尤其是丈夫學習孕期保健相關知識,給予相關健康指導,使其對孕產婦的身心變化給予充分的理解和支持。此外,鼓勵高齡初產婦充分利用周圍可求助的資源,及時緩解心理壓力。

4.4 指導高齡初產婦自我心理調節

有效的自我調節方法可緩解孕期心理壓力。指導高齡初產婦學會適當的情緒宣泄、心理調適方法,如音樂療法[22]、拉瑪澤呼吸法[23]、生育舞蹈[24]等。并加強對孕婦在孕期發生并造成較大壓力的生活事件的識別與支持,對于有消極應對傾向的高齡初產婦,應幫助其正確認識,改變不良的應對措施[11],從而改善情緒,增強分娩信心。