中國情境下領導納諫行為的影響機理研究

姜秋爽 賈慧婷 高靜美

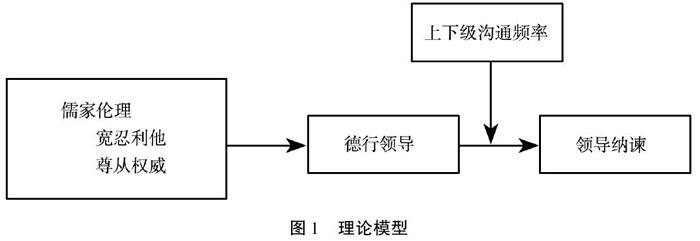

摘 要:隨著員工個人價值實現的需求日益增強,組織中諫言行為的發生頻率隨之增加,領導者是諫言的接收方,其是否納諫將直接影響員工諫言結果,因此,領導納諫行為逐漸被學界所關注。既往研究探討了領導者情緒和權力等對納諫的影響,但忽略了中國情境中儒家倫理影響下的領導者自身素質如何影響納諫行為的發生。本文基于148個團隊的148名領導和637名員工的樣本數據,通過層次回歸分析來考察儒家倫理對領導納諫的影響及其機理。研究結果表明,儒家倫理促進了領導納諫行為的發生;德行領導在儒家倫理與領導納諫的關系中發揮中介效應;上下級溝通頻率在德行領導與領導納諫的關系中發揮調節效應,上下級溝通頻率越高,德行領導與領導納諫之間的關系越強。本文既豐富了中國本土領導理論的研究,也為促進組織內部員工提出諫言和領導納諫提供了理論依據。

關鍵詞:領導納諫;儒家倫理;德行領導;上下級溝通頻率

中圖分類號:F272.91;C933.3? 文獻標識碼:A

文章編號:1000-176X(2021)11-0027-10

一、問題的提出

新冠肺炎疫情發生以來,國家及時出臺多項政策幫助企業紓困解難。2020年3月,科技部發布《關于科技創新支撐復工復產和經濟平穩運行的若干措施》,以促進企業創新發展。企業創新不僅需要技術創新的支撐,還需要領導者和員工在互動關系中形成支撐組織創新的高質量決策。領導者和員工是企業組織創新活動的主體,其諫言—納諫“諫”是指對領導、尊長的言行、決策提出批評或勸告,“諫言”“納諫”概念均取自歷史典籍《貞觀政要》。學界常將西方相關研究翻譯為“員工建言”,考慮中國本土社會文化情境和本文的歷史語境,本文將“員工建言”統稱為“員工諫言”。

收稿日期:2021-07-14

基金項目:國家自然科學基金青年項目“《貞觀政要》與領導納諫行為:基于經典詮釋的本土化理論建構”(71702024);中國博士后科學基金面上資助項目“儒家文化情境下領導納諫行為的理論建構與實證研究”(2019M650266);遼寧省教育廳項目“遼寧高新技術企業員工越軌創新行為:‘個體—工作—組織的多層次影響機理分析”(LN2019J07)

作者簡介:姜秋爽(1984-),女,山東菏澤人,碩士,主要從事組織理論研究。E-mail:jiangqiushuang@dufe.ac.cn

賈慧婷(通訊作者)(1990-) ,遼寧本溪人,博士研究生,主要從事戰略管理研究。E-mail: vicky2732@163.com

高靜美(1976-),女,吉林人,教授,博士生導師,主要從事組織與戰略變革研究。E-mail:dlgaojingmei@163.com關系的有效開展對激發組織的戰略性思考,提高組織效能,預防和化解組織危機具有不可替代的作用[1]。隨著組織中員工個體意識覺醒、個體價值崛起,員工自主創新行為趨于頻繁,作為創新設想實現途徑的諫言行為也隨之增加。而員工諫言的接收方,領導者是否采納員工的諫言開始逐漸被學界所重視[2-3]。已有研究主要圍繞“心理動機—行為模式—組織績效”這一邏輯關注了領導采納諫言的影響因素,將領導者與員工視為以個人利益至上的主體,從個體特征、領導情緒、權力和環境因素等角度進行了探討[4-5]。然而,這種基于理性計算邏輯的研究路徑并不能夠解釋為何在本土組織中會有領導者積極求諫以及員工直言犯諫的現象。與西方個人主義和利己主義的思想不同,中國人的組織行為普遍表現出對情感和關系等更為關注的現象。文化價值觀是塑造人們行為的本源性因素,儒家倫理至今仍然是對華人組織行為具有重要影響的一種價值觀念,但已有研究還較少關注到儒家倫理如何影響領導納諫行為這一研究主題。

倫理指人與人、人與自然的關系以及處理這些關系的規則。儒家倫理即儒家所提倡的道德標準,主要表現在道德本位、忠君尊上和家族中心三個方面。孔子提出了仁、義、禮的倫理體系,后又由孟子、董仲舒加入智、信,形成了五常之道,是用以調整、規范君臣、父子、兄弟、夫婦和朋友等人倫關系的行為準則。儒家倫理為人們的行為方式提供了基本的價值導向,因而如何立足于本土文化價值觀,構建中國特色的本土領導理論是學界共同關注的問題。學者已關注儒家文化在領導風格[6]和公司治理[7]等方面的作用,并嘗試從典籍中深入挖掘儒家倫理對領導行為的影響[8]。本文將從儒家倫理這一文化價值觀視角出發,揭示其與領導納諫的關系,探索中國本土領導納諫行為的作用機理。

西方領導理論中的倫理型領導、變革型領導、精神性領導與德行領導雖然都在概念中體現了道德因素,但究其內在本質存在著很大不同。在擁有誠實、正直和公平等個人素質的基礎上,倫理型領導注重提升員工的道德水平[9],變革型領導關注員工獲得成就和自我實現[10],精神型領導是對員工的精神性需求加以重視達到激勵的目的[11]。雖然領導的職能要求其具有目標激勵導向,但德行領導更加注重通過自身素質的提高來影響員工。在領導理論的研究中,倫理因素逐漸得到重視[12]。儒家倫理強調的“為政以德”說明了德行領導的文化根源。因此,本文將基于儒家倫理對領導納諫產生的影響研究,試圖說明德行領導在這個過程中起到了怎樣的作用?對此問題的解決有助于打開儒家倫理與領導納諫的黑箱,豐富中國本土領導理論的研究。此外,已有研究證實了工作環境中的溝通對于員工的工作態度和工作績效都有積極的促進作用[13]。同樣,對于領導者來說,與員工之間的溝通頻率將會影響領導納諫行為的發生。因此,本文在探討內部因素儒家倫理對領導行為產生影響的基礎上,還將上下級溝通頻率這一領導者與員工交互的外部因素納入領導納諫的研究框架。

基于此,本文將對根源于中國本土化特征的領導納諫這一概念進行深入挖掘,立足于儒家倫理這一傳統價值觀去探討德行領導在領導納諫行為中的作用,拓展了基于“文化—心理—行為”的邏輯框架研究。同時,引入了上下級溝通頻率這一影響領導納諫行為的領導者與員工互動因素,對領導納諫的邊界條件研究做了有益補充。此外,本文將中國特有的文化價值觀儒家倫理引入本土領導行為的研究框架,拓展了國家文化視角下組織行為影響因素的研究視角,有助于從文化自信的立場來建構更具有文化契合性和實踐效用的中國領導理論。

二、理論基礎與研究假設

“領導納諫”這一概念具有很強的本土情境特性,《貞觀政要》中就細致展現了領導者如何進行“從諫如流”的納諫行為,《臣事實辨》中也曾提到“臣以進言為忠,君以納諫為圣”。自古以來,在中國下級主動諫言是受到提倡的,并且上級要能夠做到虛心接納員工的建議。在國外相關研究中,領導納諫也譯為采納諫言,Buris等[3]將其定義為領導者在多大程度上對員工的意見給予關注和認同。諫言行為較多發生在下級對上級,領導者是諫言行為接受的主體,并且諫言意在對于現有的組織狀態進行變革,其出發點是為了更好地改善個人或組織現狀。領導者是組織中的決策者,其角色本身具有組織所賦予的一定權力,領導者對于員工諫言所表現的行為將直接影響員工的諫言行為是否會重復發生,由此可以看出,領導納諫是一個高度反饋的行為過程。學者依據說服理論,認為情緒和認知是兩個影響信息加工過程的基本個體要素[14],領導者對于信息處理過程會影響員工諫言結果。領導納諫受到諫言者、諫言信息、諫言情境、管理者特征和信息收集因素的交互作用影響[15]。

(一)儒家倫理與領導納諫

領導行為的研究因為文化和制度等因素的不同而不盡相同[16]。傳統文化和區域亞文化等信息影響著領導者思維意識層面的特質,進而體現于領導行為[17]。儒家倫理對社會的影響極其深遠,中國組織中的層級關系以及人們處事原則均滲透著傳統的儒家倫理觀。王慶娟和張金成[18]將寬忍利他、接受權威、尊從權威和面子原則等歸納為儒家思想下以關系為導向的價值觀體系,其中尊從權威和接受權威同為權威導向,寬忍利他和權威導向的最終目標是達到和諧,維護面子。基于研究主題,本文將圍繞儒家仁、義、禮的倫理體系,從尊從權威和寬忍利他兩個維度探討二者對領導納諫的影響。

《中庸》提到:“仁者,人也;親親為大。義者,宜也;尊賢為大。親親之殺,尊賢之等,禮之所由生也。”儒家的倫理體系中為人要有仁愛之心且以尊賢為第一位,這就是禮。具體來講,“仁者,人也;親親為大”,強調了人與人應該以“忠恕”態度友好對待,互相幫助,從而實現關系的和諧。領導者對于關系和諧發展的需要,將呈現出基于友好、互助態度的寬忍利他性,這代表了與人為善,能容忍他人過失的行為表現[18],領導者重視與員工的關系和諧,則在接收到員工諫言時會出于幫助員工成長的想法,以平和的心態和易于員工接受的方式處理其諫言。另外,強調寬忍利他價值觀的領導者將會減少與組織成員之間的對抗行為,在接收到員工諫言時會選擇將這種諫言看做員工對組織發展的貢獻行為。領導納諫行為也將提高員工諫言的頻次,在領導者與員工之間形成良好的“諫言—納諫”反饋循環。

“義者,宜也;尊賢為大”強調了事事做得適宜,尊重賢人是最大的義,“親親之殺,尊賢之等,禮之所由生”,禮作為一種等級制度,使人們具有了尊從權威的意識。與被動產生且具有強制性的權力不同,權威是一種基于主動的自愿服從性,尊從權威體現了人們對于義、禮思想的重視。儒家價值觀對組織公民行為有積極影響[12],會增加員工的諫言行為。《荀子·臣道篇》中“從道不從君”思想主張從“禮”,以“道”為取舍的標準,尊從正道而不是順從君主。盡管員工諫言常常被看做是具有挑戰性的質疑行為,但員工的目的是為組織變革與創新獻計獻策,更多的體現了諫言者的主人翁精神,是“從道”行為。因此,具有尊從權威價值觀的領導者認為員工諫言行為是積極的,是對領導權威的認同,而不是對權威的挑戰[19]。領導者認為,禮、義、信才是實現權威的途徑,追求促使領導者更為重視自身在組織中所承擔的責任和義務,這也解釋了為什么領導者會支持員工的諫言甚至會主動求諫[12]。領導者秉持著事事做得適宜的觀念,注重在組織中的付出和給予,希望員工做好本職工作的同時能夠關心組織發展,提出自己的創新想法,因而會更傾向于聆聽員工的諫言及采納諫言。因此,筆者提出如下假設:

H1:儒家倫理對領導納諫有顯著正向影響。

H1a:寬忍利他對領導納諫有顯著正向影響。

H1b:尊從權威對領導納諫有顯著正向影響。

(二)德行領導的中介效應

領導者具有影響力,國內學者認為領導者不僅具有職位本身賦予的權力,也具有非權力影響力,它是由領導者的品德、才能和學識構成。儒家倡導上位者以自身德行服眾,認為領導者只有使人心悅誠服才能有效治下,即領導者以自身非權力影響力感染員工,形成德行領導特質。鄭伯塤等[19]將德行領導定義為領導者需要表現出較高的個人操守或修養,以贏得員工的景仰和效法。儒家倫理是在中國文化情境下塑造文化—心理結構關鍵的力量[20] ,其中“仁”是角色關系互動的基礎[21]。在此情境下,具有“內圣外王”的德行領導本身就是儒家倫理影響下的而產生的概念。儒家的德性倫理其內在即為修養自身,外在即為自身道德修養在人際交往中的體現,達到一種由內而外的修養功夫,君子要求具有一定的個人修養,如卑以自牧、獨善自養、日省月修和修己安人等,在這種價值觀影響下的領導者行為表現為注重內在修養,并以自身德行來影響員工。同時,在道德優先的儒家倫理主義思維下“德行為本”,人們在此影響下會產生一系列樹德行為,如為人正直、不徇私情和以身作則等。德行即為領導者體現樹德行為,如公私分明和以身作則等。因此,儒家倫理價值觀影響下的領導者將表現出德行領導特質,即受儒家倫理價值觀影響越深的領導者越趨向于表現德行領導行為。

《禮記·中庸》提到:“好學近乎知,力行近乎仁,知恥近乎勇。知斯三者,則知所以修身,知所以修身,則知所以治人。”儒家將修身與組織管理聯系到一起,認為只有個人修身,才能知道如何治理他人。領導納諫也是個人內在包容與接納情感的外在表現,是領導者基于組織發展和團隊建設的責任感而自發產生的,這種主動行為即是根源于領導者的自我修養和道德水平。一方面,德行領導要求領導者具有較高的道德修養水平,德行領導對員工差異性情感的認同和包容,領導者將員工諫言行為看做是對組織發展有益的行為,從而客觀、理智地基于組織發展角度考慮納諫。另一方面,德行領導使領導者自身對組織擁有高度的責任感和主人翁意識,為組織的高決策質量會更容易包容或采納員工的諫言。總之,在儒家倫理價值觀影響下的領導者更加注重自身修為,通過個人德行影響員工,從而形成德行領導特質。德行領導自身的主人翁意識以及對于員工的認同和包容會促進領導納諫。因此,筆者提出如下假設:

H2:德行領導在儒家倫理與領導納諫的關系中發揮中介效應。

H2a:德行領導在寬忍利他與領導納諫的關系中發揮中介效應。

H2b:德行領導在尊從權威與領導納諫的關系中發揮中介效應。

(三)上下級溝通頻率的調節效應

Johlke等[22]將上下級溝通分為溝通頻率、溝通風格、溝通內容和溝通方向四個維度,其中上下級溝通頻率反應了上下級之間的溝通次數。組織中領導者與員工的關系越密切,他們之間的相互承諾水平越高[23],這一點在以重視儒家倫理為背景的中國組織情境中尤為明顯。組織中存在的泛家族主義信任是一種特殊的信任機制,以儒家倫理為基礎的泛家族主義信任有別于西方以制度為基礎的信任[24],其更注重非正式的關系網絡。因此,在儒家倫理對領導行為的影響下,正式組織中領導者與員工除了正式的上下級關系,還可能存在有別于層級關系的非正式的關系。在這種非正式關系的前提下,更加強調領導者與員工之間的溝通交流頻率。保持較高溝通頻率的領導者在接收到員工提出諫言時,基于高溝通頻率增加了領導者與員工之間的認識,使領導者對于員工有更深的了解,增加了對其行為判斷的根據,從而增加其納諫行為的發生。相反,較低頻率的上下級溝通導致領導者與員工之間溝通不暢,互相了解較少,信任關系程度較低,從而減少了德行領導對領導納諫的影響。

領導者是否產生納諫行為,與領導的自身德行以及上下級溝通頻率有關。具有一定自身修養的德行領導能與員工保持經常性溝通,通過溝通建立的信任基礎將影響領導納諫行為的發生。同樣,上下級溝通頻率對德行領導所起的中介效應有相同影響。因此,筆者提出如下假設:

H3:上下級溝通頻率正向調節德行領導與領導納諫之間的關系。

H4:上下級溝通頻率調節了德行領導在儒家倫理與領導納諫關系中所起的中介效應。

H4a:上下級溝通頻率調節了德行領導在寬忍利他與領導納諫關系中所起的中介效應。

H4b:上下級溝通頻率調節了德行領導在尊從權威與領導納諫關系中所起的中介效應。

根據以上分析,本文的理論模型如圖1所示。

三、研究設計

(一)研究數據

本文的研究樣本取自遼寧省19家企業,涉及制造、金融和建筑等行業,數據收集對象為企業員工及其直屬領導,并通過聯系企業人力資源部門的領導進行數據收集工作,以保證問卷質量。為了避免同源誤差的影響,本文選擇在兩個時間段發放問卷并對問卷進行了編碼,將員工和直屬領導的問卷數據進行配對分析,第一次問卷發放給員工及其直屬領導,由領導者填寫基本信息和儒家倫理問卷,員工填寫基本信息和德行領導問卷,第二次問卷發放給員工,由其填寫領導納諫行為和上下級溝通頻率問卷。第一次問卷和第二次問卷發放的間隔時間為三個星期。

本次問卷調查共涉及170名領導者和780名員工,剔除無效或不完整問卷后將領導者與員工問卷配對,每名領導者至少有3名對應員工。最終回收的有效樣本量為148名領導,637名員工,領導者問卷有效回收率為87.05%,員工問卷有效回收率為81.67%。樣本結構特征顯示,領導者中男性占55.4%,年齡在30歲以上的占86.48%,本科以上學歷占76.35%,任職年限在6年以上的占49.32%;員工中男性占53.53%,本科及以上學歷占47.88%,與領導者共事3—5年的占36.73%。

(二)測量量表

儒家倫理的測量采用王慶娟和張金成[18]編制的工作場所儒家傳統價值觀量表,其中尊從權威4個題項,寬忍利他7個題項。領導納諫采用Burris等[3]編制的量表,該量表共包括5個題項。對于德行領導的測量采用鄭伯塤等[19]編制的家長式領導量表,原量表包含三元要素,仁慈領導、威權領導和德行領導,本文僅選取德行領導的9個題項。上下級溝通頻率采用Kacmar等[25]編制的量表,該量表共包括8個題項。本文中變量的題項均采用李克特五點量表進行評價,其中儒家倫理、領導納諫和德行領導變量的題項從l(代表非常不同意)到5(代表非常同意),上下級溝通頻率變量的題項中1—5分別代表每月不到一次、每月一次到兩次、每周一次到兩次、每天一次和每天不止一次。

(三)控制變量

人口統計學特征可能會給研究結果帶來誤差,為了更準確地驗證儒家倫理對領導納諫的影響,本文將被測者中領導者的性別、年齡、受教育程度、任現職時間以及員工的性別、年齡、受教育程度、與領導者共事時間作為控制變量進行處理,以保證假設檢驗的準確性。

四、實證研究

(一)信度與效度檢驗

首先,分析各個量表的內部一致性系數(Cronbach's α系數),均大于0.800,說明各量表具有較好的內部一致性,量表具有較高信度。寬忍利他的Cronbach's α系數為0.893;尊從權威的Cronbach's α系數為0.849;德行領導的Cronbach's α系數為0.919;領導納諫的Cronbach's α系數為0.850;上下級溝通頻率的Cronbach's α系數為0.904。其次,為了考察本文中多個變量的區分效度和聚合效度,對寬忍利他、尊從權威、德行領導、領導納諫和上下級溝通頻率五個變量進行了驗證性因子分析。寬忍利他7個題項負載系數在0.681—0.858之間;尊從權威4個題項負載系數在0.733—0.797之間;德行領導9個題項負載系數在0.651—0.851之間;領導納諫5個題項負載系數在0.646—0.841之間;上下級溝通頻率8個題項負載系數在0.663—0.869之間。絕大部分題項大于0.700,并且均具有較強的顯著性,說明模型具有良好的聚合效度。同時,利用個體層面收集的數據通過驗證性因子分析對德行領導、領導納諫、上下級溝通頻率進行模型對比,如表1所示。

從表1可以看出,三因子模型與其他幾個模型相比擬合程度最為理想,RMSEA=0.026,低于0.080,NFI=0.960、IFI=0.988、CFI=0.988,都高于0.900,SRMR=0.028,低于0.050,說明本文涉及的核心變量具有良好的區分效度。前文提到的隱匿研究目的和變量名稱以及問卷匿名收集等方式在一定程度上控制了共同方法偏差的問題以及由上文所述的量表具有良好的區分效度說明共同方法偏差的影響較小。為了進一步檢驗共同方法偏差問題,本文采用Harman單因素檢驗法進行共同方法偏差檢驗,單因子結構模型的擬合結果為:RMSEA=0.167,高于0.080,NFI=0.470、IFI=0.484、CFI=0.482,都低于0.900,SRMR=0.199,高于0.050,模型擬合度明顯變差。三因子模型擬合度最理想,說明共同方法偏差問題對本文的影響可以忽略不計。

(二)聚合檢驗

德行領導、領導納諫和上下級溝通頻率的調查問卷由員工填寫,因而要將員工測量得出的數據進行內部一致性檢驗才能聚合到團隊層面進行分析。本文使用James等[26]的標準,利用組內一致性系數Rwg值來檢驗。通過計算得出德行領導、領導納諫和上下級溝通頻率三個變量的Rwg均值分別為0.854、0.807和0.812,高于0.700的標準值,ICC(1)均高于0.120,ICC(2)均高于0.470,將個體層面數據聚合到團隊層面是可行的,檢驗結果如表2所示。

(三)各變量描述性統計及相關分析

表3給出了本文中自變量(寬忍利他和尊從權威)、因變量(領導納諫)、中介變量(德行領導)、調節變量(上下級溝通頻率)的均值、標準差以及各變量之間的相關系數。從表3可以看出,其中寬忍利他對領導納諫有顯著正向影響(r=0.296,P<0.010),尊從權威對領導納諫有顯著正向影響(r=0.207,P<0.050),寬忍利他對德行領導有顯著正向影響(r=0.425,P<0.010),尊從權威對德行領導有顯著正向影響(r=0.375,P<0.010),德行領導對領導納諫有顯著正向影響(r=0.485,P<0.010)。以上結果為本文的相關假設提供了初步支持。

(四)研究假設檢驗

1. 主效應檢驗

表4是德行領導中介效應的回歸結果,從模型4可以看出,在加入控制變量后,寬忍利他對領導納諫有顯著正向影響(β=0.221,P<0.010),H1a得到驗證;尊從權威對領導納諫有顯著正向影響(β=0.197,P<0.050),H1b得到驗證。即H1得到驗證,儒家倫理對領導納諫具有顯著正向影響。

2.中介效應檢驗

本文采用Baron和Kenny[27]的層級回歸法進行中介效應檢驗。首先,檢驗寬忍利他、尊從權威對領導納諫間的影響。其次,檢驗寬忍利他、尊從權威對德行領導的影響。最后,通過控制德行領導的影響,檢驗寬忍利他、尊從權威對領導納諫的影響是否減弱或消失,以驗證中介效應存在。由模型4可知,寬忍利他對領導納諫有顯著正向影響(β=0.221,P<0.010),尊從權威對領導納諫有顯著正向影響(β=0.197,P<0.010)。由模型2可知,寬忍利他對德行領導有顯著正向影響(β=0.303,P<0.010),尊從權威對德行領導有顯著正向影響(β=0.304,P<0.010)。在模型5中加入德行領導變量,將寬忍利他、尊從權威和德行領導加入回歸模型,寬忍利他和尊從權威對領導納諫的顯著性消失(β=0.108,P>0.050;β=0.083,P>0.050),說明德行領導在模型中存在完全中介效應,H2a和H2b得到驗證。即H2得到驗證,德行領導在儒家倫理與領導納諫的關系中發揮中介效應。

3.調節效應檢驗

對于上下級溝通頻率的調節效應檢驗,由表5模型7可知,德行領導和上下級溝通頻率對領導納諫均有正向影響(β=0.426,P<0.001;β=0.196,P<0.010)。在模型8中加入德行領導與上下級溝通頻率的交互項,交互項系數顯著(β=0.199,P<0.010),驗證了上下級溝通頻率在德行領導與領導納諫之間的調節作用,H3得到驗證。

4. 有調節的中介效應檢驗

為了進一步驗證上下級溝通頻率是否能夠調節德行領導在寬忍利他和尊從權威對領導納諫的中介影響中起到調節效應,采用Bootstrap法進行有調節的中介效應檢驗。具體做法為將上下級溝通頻率的均值加減一個標準差,驗證在高低兩種不同水平的上下級溝通頻率下,德行領導在寬忍利他、尊從權威與領導納諫之間的中介效應,結果如表6所示。

從表6可以看出,在兩個中介直接效應中的中介指數在95%的置信區間不包含0(LLCI=0.049,ULCI=0.240;LLCI=0.038,ULCI=0.194),說明當上下級溝通頻率取加減一個標準差的時候,其中介效應有顯著差異。對于寬忍利他來說,在低上下級溝通頻率時(減一個標準差),中介效應值為0.055,對應的95%置信區間包含0(LLCI=-0.031,ULCI=0.144),中介效應不顯著;在高上下級溝通頻率時(加一個標準差),中介效應值為0.238,對應的置信區間不包含0(LLCI=0.138,ULCI=0.364),中介效應顯著,高上下級溝通頻率條件下其中介效應要顯著高于低上下級溝通頻率條件下。這說明德行領導中介效應大小受到上下級溝通頻率的影響,有調節的中介效應存在,H4a得到驗證。對于尊從權威來說,在低上下級溝通頻率時(減一個標準差),中介效應值為0.060,對應的95%置信區間包含0(LLCI=-0.006,ULCI=0.138),中介效應不顯著;在高上下級溝通頻率時(加一個標準差)時,中介效應值為0.205,對應的置信區間不包含0(LLCI=0.114,ULCI=0.323),中介效應顯著,高上下級溝通頻率條件下其中介效應要顯著高于低上下級溝通頻率條件下。這說明上下級溝通頻率調節了德行領導在尊從權威與領導納諫之間的中介效應,H4b得到驗證。即H4得到驗證,上下級溝通頻率調節了德行領導在儒家倫理與領導納諫關系中所起的中介效應,即上下級溝通頻率越高,德行領導在儒家倫理與領導納諫間的中介效應越強。

五、研究結論與啟示

(一)研究結論

本文基于148個團隊的148名領導和637名員工的樣本數據,通過層次回歸分析來考察儒家倫理對領導納諫的影響,以及德行領導的中介效應和上下級溝通頻率的調節效應。研究結果表明:首先,儒家倫理對領導納諫有促進作用。受儒家倫理影響的領導者更為重視組織的和諧與發展,領導者在接受員工諫言時更愿意以主人翁心態去傾聽,從而產生積極的納諫行為。其次,德行領導在儒家倫理與領導訥諫的關系中發揮中介效應,儒家倫理代表的是一個由內而外、推己及人的過程,“修身”是其“內圣”范疇,而德行領導是通過德行(內)來實施領導(外)的過程,領導納諫則是“外王”的顯性結果。最后,上下級溝通頻率增強了德行領導對領導納諫的正向作用,并且調節了德行領導在儒家倫理與領導納諫關系中所發揮的中介效應。德行領導具有的良好個人道德使其對員工諫言接受度更強,上下級保持一個良好的溝通頻率,使領導者與員工能保證對彼此獲取足夠的信息量,領導者會更趨向于實施納諫行為。

(二)理論貢獻與啟示

本文在中國情境下探討了領導納諫行為的影響因素及機理,主要有以下理論貢獻:首先,將儒家倫理這一文化心理視角引入領導納諫的研究框架中,從根本上揭示了領導納諫的驅動因素。結合中國情境,將諫言—納諫這一組織行為問題的研究視角由員工轉向領導者,探究包含本土內涵、結構維度和影響因素的領導納諫行為。現階段國內學者對領導納諫的理論研究和實證研究主要集中諫言者、諫言信息和諫言情境等因素的影響[14],挖掘了內在動因和主觀心理因素轉化為納諫行為的機制[16]。本文則以領導納諫的本土內涵為基礎,從文化根源——儒家倫理的角度探討了其對領導納諫的影響,這一研究拓展了基于文化心理視角下的領導納諫分析框架。其次,考察了德行領導與儒家倫理、領導納諫的關系,拓展了德行領導的研究領域。鄭伯塤等[19]提出的家長式領導中,德行領導的概念體現在公私分明和以身作則上,楊繼平和王興超[28]的研究則關注于德行領導在組織中表現合乎規范的行為。在以往研究中,德行領導的內涵集中在領導者具有何種道德,使其概念具有不同程度的延伸。本文則將德行領導置于中國本土情境下進行討論,挖掘其形成的內在根源,探索了觸發德行領導發生的邏輯起點,拓展了基于“文化—心理—行為”范式的研究,豐富了德行領導前因變量的研究。最后,對于建構中國本土組織管理理論以及建立管理研究的文化自信具有借鑒意義。近年來國內學者開始重視對組織管理理論的本土化研究[6-8],本文將中國特有的文化價值觀引入本土組織行為的研究,從儒家倫理這一文化層面出發,落腳于領導納諫行為的個體行為層面,反映了文化對個體行為的塑造和影響,是將文化或經濟等國家特質作為自變量研究組織行為[29]的一種實踐。

基于上述分析,本文得出以下理論啟示:首先,中國本土情境下諫言—納諫這一組織行為與西方以個人主義和契約精神為基礎的有所不同,前者的影響因素與作用機理更依賴于儒家傳統價值觀和社會關系等情境化因素。已有對諫言—納諫的研究大多基于西方社會學與心理學理論,如說服理論,是以個人主義為導向對個體間關系的研究。而本土情境下的諫言—納諫行為更關注組織成員間的相互關系與和諧性,這些源于特定文化背景下所形成的觀念對于解釋組織中的現象具有一定程度上的意義。已有學者關注中國情境下的諫言—納諫行為,但較少有從最根本的倫理價值觀出發的研究,而儒家倫理、社會關系對中國人的文化—心理結構有著長久的影響,已經內化到人們為人處世的風格中,人們會更關注于關系維護的社會取向。因此,在儒家文化影響下的組織成員所表現的行為要基于情境因素研究以更好地指導中國組織實踐。其次,中國本土情境下諫言—納諫研究中所強調的修身和關系等儒家倫理要素可以彌補市場經濟下領導者只重視效率而忽略員工心理訴求與個人發展這一組織缺陷。如富士康連環跳事件一定程度上是因為決策者忽視了員工對于血緣、地緣等關系的需求,過度強調制度管理,一味追求效率至上等原則。在儒家倫理中所提到的“修身”是強調個人自身素質的提高,在組織中則表現為領導者從以往的要求員工如何做,轉變為如何通過自身素質提高從而影響員工主動朝著組織目標去做這一過程。這一轉變可以使組織成員從以往單純的被動接受到達成心理認同,加強了員工的自主性。隨著信息接收量的增大,員工個人意識在不斷增強,對于個人發展有了更高層次的需求,類似諫言行為的發生趨于頻繁。領導者提高自身修為具有一定的包容性并且上下級達到關系和諧來適應組織成員的需求轉變,同時也為組織提供更優的決策方案。

(三)管理啟示

首先,員工對于個體價值實現的需求日益增高的同時,組織也面臨著更加復雜多變的外部環境,無論從個體需求角度還是組織發展角度,都越來越需要員工提出一些富有創新性的建議。領導者要注重內在德行的修煉,通過不斷提高自身素質以及個人品德才能增加員工對領導者的認同與崇敬,促使員工樂于向領導者表達自身想法,提高諫言與納諫發生的概率。其次,組織可以為上下級溝通提供更多機會,使員工有更多的機會與領導者交流,如增加一些固定時間的領導與員工參加的圓桌會議或提供一些共同的用餐機會等,以此來加深員工與領導者對彼此的了解,減少上下級因缺少交流機會而造成的溝通不暢。提高上下級溝通頻率可以使領導者對員工的問題能夠及時告知,員工在工作中遇到的問題能得到領導適時的指導和幫助,不僅有助于工作的順利進行,也使員工得到了學習機會從而提升自我,員工專業度的提高,將為員工提出創造性建議提供良好基礎。

參考文獻:

[1] 于靜靜,趙曙明.員工建言行為研究前沿探析與未來展望[J].外國經濟與管理,2013,(5):23-30.

[2] Burris,E.R.The Risks and Rewards of Speaking up:Managerial Responses to Employee Voice[J].Academy of Management Journal,2012,55(4):851-875.

[3] Burris,E.R.,Detert,J.R.,Romney,A.C.Speaking up vs.Being Heard:The Disagreement Around and Outcomes of Employee Voice[J].Organization Science,2013,24(1):22-38.

[4] Liang,J.,Farh,C.I.C.,Farh,J.L.Psychological Antecedents of Promotive and Prohibitive Voice:A Two-Wave Examination[J].Academy of Management Journal,2012,55(1):71-92.

[5] 周浩.管理者權力對采納建言的影響:管理者自我效能與權力距離的作用[J].四川大學學報(哲學社會科學版),2016,(3):123-131.

[6] 原理.基于儒家傳統德性觀的中國本土倫理領導力研究[J].管理學報,2015,(1):38-43.

[7] 古志輝.全球化情境中的儒家倫理與代理成本[J].管理世界,2015,(3):113-123.

[8] 胡國棟,王天嬌.基于《貞觀政要》文本解讀的儒家倫理與領導納諫行為關系研究[J].管理學報,2019,(8):1107-1116.

[9] Martin,G.S.,Resick,C.J.,Keating,M.A.,et al.Ethical Leadership Across Cultures:A Comparative Analysis of German and Us Perspectives[J].Business Ethics:A European Review,2009,18(2):127-144.

[10] Bass,B.M.,Avolio,B.J.,Jung,D.I.,et al.Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(2):207-218.

[11] Fry,L.W.Toward a Theory of Spiritual Leadership[J].Leadership Quarterly,2003,14(6):693-727.

[12] 游敏惠,苗方青,李憶.傳統價值觀真的會抑制員工建言嗎——以儒家價值觀為基礎[J].天津大學學報(社會科學版),2016,(6):487-493.

[13] 李燕萍,吳丹.情緒抑制對工作績效、離職意向的影響——上下級溝通的中介作用[J].經濟管理,2015,(7):84-94.

[14] 韓翼,肖素芳,龔鵬飛.基于說服理論的員工諫言與領導納諫研究[J].管理學報,2020,(4):509-517.

[15] He,W.,Han,Y.,Hu,X.,et al.From Idea Endorsement to Idea Implementation:A Multilevel Social Network Approach Toward Managerial Voice Implementation[J].Human Relations,2020,73(11):1563-1582.

[16] 韓翼,劉庚,宗樹偉.計劃行為視角下領導納諫行為整合模型構建研究[J].管理學報,2021,(8):1166-1174.

[17] 徐立國,席酉民,郭菊娥,等.社會化過程中領導特質的類型及其形成與關系研究[J].南開管理評論,2016,(3):51-63.

[18] 王慶娟,張金成.工作場所的儒家傳統價值觀:理論、測量與效度檢驗[J].南開管理評論,2012,(4):66-79.

[19] 鄭伯塤,周麗芳,樊景立.家長式領導量表:三元模式的建構與測量[J].本土心理學研究,2000,(14):3-64.

[20] 黃光國.儒家關系主義:哲學反思、理論建構與實證研究[M].臺北:心理出版社,2009.135-141.

[21] 胡國棟.管理范式的后現代化審視與本土化研究[M].北京:中國人民大學出版社,2017.279-292.

[22] Johlke,M.C.,Duhan,D.F.,Howell,R.D.,et al.An Integrated Model of Sales Managers Communication Practices[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2000,28(2):263-277.

[23] 汪林,儲小平,黃嘉欣,等.高層領導的關系對經理人“諫言”的影響機制——來自本土家族企業的經驗證據[J].管理世界,2010,(5):108-117.

[24] 胡國棟.中國本土組織的家庭隱喻及網絡治理機制[J].中國工業經濟,2014,(10):97-109.

[25] Kacmar,K.M.,Witt,L.A.,Zivnuska,S.,et al.The Interactive Effect of Leader-Member Exchange and Communication Frequency on Performance Ratings[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(4):764-72.

[26] James,L.R.,Demaree,R.G.,Wolf,G.Rwg:An Assessment of Within-Group Inter-Rater Agreement[J].Journal of Applied Psychology,1993,78(2):306-309.

[27] Baron,R.M.,Kenny,D.A.The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[28] 楊繼平,王興超.道德推脫對員工道德決策的影響:德行領導的調節作用[J].心理科學,2012,(3):706-710.

[29] 張志學.組織心理學研究的情境化及多層次理論[J].心理學報,2010,(1):10-21.