青少年椎間盤鈣化自發性恢復1例報告并文獻復習

李富東,孫凱強,魯瀾濤,孔凡奇,史建剛

海軍軍醫大學長征醫院骨科,上海 200003

椎間盤鈣化是成人常見脊柱疾病,而在青少年中較為罕見[1-2]。青少年椎間盤鈣化是一種自限性疾病,大多數患者主要表現為頸部、背部和上肢疼痛及斜頸等,也有一些無癥狀患者在常規體檢中被發現,通常預后良好。目前,對于癥狀性青少年椎間盤鈣化是采用非手術治療還是積極手術治療仍有爭議。有研究[3-5]顯示,青少年椎間盤鈣化經非手術治療大多預后良好,少數患者出現復發或進展。因此,有必要通過長期隨訪研究來明確青少年椎間盤鈣化是否需要手術治療。本研究通過復習相關文獻,并結合本院收治的1例青少年椎間盤鈣化自發性恢復患者的診療過程,探討青少年椎間盤鈣化的可能病因、診療方案及其引發的嚴重神經系統癥狀的長期預后。

1 病例資料及診療

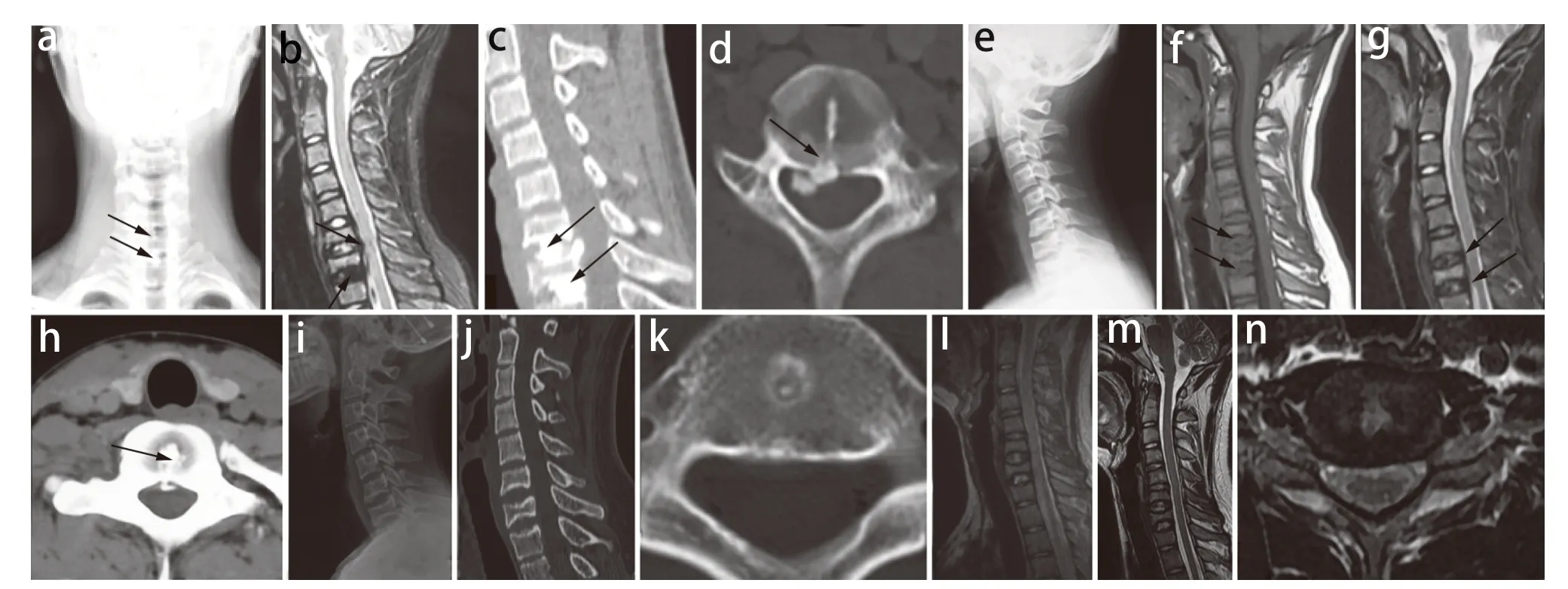

患者,男,21歲,2010年10月因“頸部疼痛并放射至右肩及右上肢1周”就診,無外傷或感染史,無明顯誘因出現發熱,體溫最高達38.2℃。入院查體:頸部活動受限,尤以過伸、右側屈曲動作明顯,疼痛區域與C6神經支配區域一致,右上肢近端肌力2級、遠端肌力3級,右上肢感覺輕度減退,肱二頭肌、肱三頭肌肌張力增高,右上肢霍夫曼征(+)。實驗室檢查:白細胞計數為8.9×109/L,中性粒細胞比例為67%,紅細胞沉降率(ESR)為47 mm/h,C反應蛋白(CRP)水平為18.90 mg/L。術前影像學檢查:頸椎X線片示C6/C7/T1椎間隙可見2個不規則高密度腫塊影(圖1a);頸椎矢狀位MRI T2加權像示患椎椎間隙呈低信號,侵犯椎管并導致脊髓受壓(圖1b);頸椎CT示C6/C7/T1椎間隙鈣化,C7椎體中部高度降低,鈣化的椎間盤向背側突出致椎管狹窄(圖1c、d)。患者入院后給予臥床休息、物理治療、頸托固定及非甾體抗炎藥物等治療,頸部、右上肢疼痛癥狀約1個月后緩解。術后7個月影像學資料:X線片示鈣化影明顯減少(圖1e);MRI示原病變區域相對高信號影(圖1f、g);CT示原鈣化影范圍減小(圖1h)。術后5年影像學資料:X線片、CT示椎間隙無鈣化,C7高度明顯降低(圖1i ~ k);MRI示無脊髓受壓(圖1l)。術后10年(2020年8月)影像學資料:MRI T2加權像示原低信號病變影轉變為與相鄰正常椎間盤信號強度接近的高信號(圖1m);MRI T1和T2加權像示C7高度下降(圖1m、n)。由于患者前期隨訪過程中CT和X線片均提示鈣化影已消失,故末次隨訪時并未進行CT及X線檢查,僅進行MRI檢查明確髓核組織是否恢復為高信號。從非手術治療后臨床癥狀消失到末次隨訪,患者未復發。

圖1 病例影像學資料

2 討 論

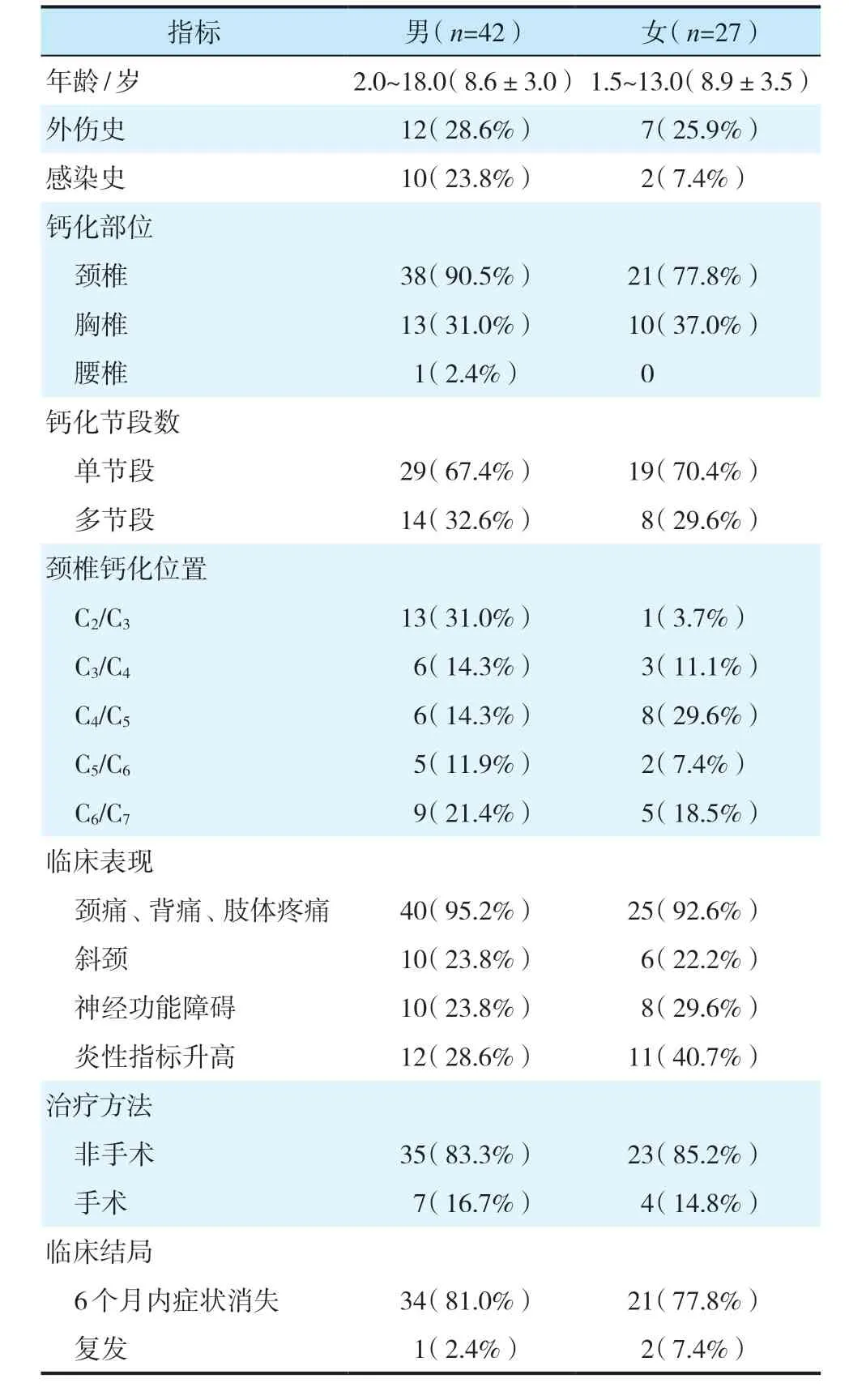

本研究組以“intervertebral disc calcification and children”“calcified disc and children”“intervertebral disc calcification and child”“calcified disc and child”為關鍵詞對PubMed進行檢索,并從檢索到的文章參考文獻手動檢索其他相關研究,排除缺乏影像學檢查的文獻,最終納入47篇文獻[3-49],青少年椎間盤鈣化患者69例,患者基本資料見表1。非手術治療的58例患者,3例術后1年或3年復發[3-5],其余患者末次隨訪時癥狀均顯著改善或完全緩解。

表1 69例患者基本資料[3-49]

本研究納入文獻顯示,青少年椎間盤鈣化多見于男性,27.5%(19/69)的患者有外傷史,17.4%(12/69)的患者有感染或發熱史,接受血液檢查的患者中28.6%(12/42)的男性和40.7%(11/27)的女性患者炎性指標異常。最常見的癥狀為持續的頸部、背部或肢體疼痛(65/69),26.1%(18/69)的患者有神經功能障礙表現,這也是患者住院治療的主要原因。青少年椎間盤鈣化易發在脊柱屈曲功能最強的下頸椎(C3~7),其次為胸椎和腰椎,推斷其原因為頸椎活動度最大,且下頸椎位于活動度較大的上頸椎與相對固定的胸椎之間,導致下頸椎受到更大的剪切力。目前,青少年椎間盤鈣化的診斷主要依靠影像學檢查(X線、CT或MRI),椎間盤鈣化可發生在任意節段,鈣化影或高信號影是其重要的影像學特征,如鈣化的椎間盤在X線片上表現為椎間隙致密的圓形腫塊影。

青少年椎間盤鈣化發生機制尚不清楚,但與成人有所不同。有研究[4,7,50]認為,成人椎間盤鈣化的發生與創傷、感染和營養供應不平衡有關。然而,外傷史在青少年椎間盤鈣化患者中并不常見,并且大多數患者不能確定輕度損傷是否會導致椎間盤鈣化的發生。此外,一些患者出現了感染的相關癥狀,伴有發熱和白細胞計數升高[15,18],但缺乏充分證據表明感染與椎間盤鈣化之間存在相關性。也有研究[51-52]表明,營養供應不平衡可能加速伴有鈣化的椎間盤發生退行性變。椎間盤鈣化通常被認為是椎間盤退行性變的表現[1]。青少年椎間盤鈣化被認為是一種良性、自限性的病變[4]。本例患者CT顯示大多數高密度椎間盤與椎體緊密相連,表明椎間盤鈣化可能與椎體骨性結構的發展有關。有研究[53-54]表明,青少年身體處于生長發育期,正常的骨代謝周期中,骨吸收和骨形成處于動態平衡,然而一些生長發育加速的青少年,骨形成相對增強[55]。因此,本研究組推測成骨細胞過度激活導致椎體骨質形成過快,椎體的縱向生長超過了椎體邊界到達相鄰椎間隙,新形成的骨組織破壞軟骨終板并進入椎間隙,故患者頸椎X線片、CT顯示椎間隙高密度影。被激活的成骨細胞分泌的破骨激活因子(如RANKL)也會導致破骨細胞的活化,破骨細胞是由單核吞噬細胞前體細胞融合而成的炎性細胞,這些細胞可以產生炎性因子,導致血清炎性指標升高,這與青少年椎間盤鈣化患者血液中炎性指標升高的表現一致。破骨細胞中的炎性因子通過椎體微循環進入椎間盤,對抗成骨細胞的促成骨作用,隨著青少年生長減緩,成骨作用逐漸減弱,骨吸收程度超過骨形成,導致椎間隙內骨吸收增加,進而表現為鈣化物減少,椎體高度降低。青少年時期髓核細胞的分裂增殖有助于髓核組織的恢復。本例患者的鈣化椎間盤在MRI T2加權像上呈低信號,隨訪時椎間盤信號逐漸增高,MRI T2加權像示鈣化椎間盤的低信號影轉變為與正常椎間盤組織相同的高信號,CT示椎間隙高度明顯增加,椎體高度降低。

青少年椎間盤鈣化多采用臥床休息、頸托制動、物理熱療、非甾體抗炎藥等非手術治療,效果明顯。伴有嚴重或進行性的神經功能障礙且經過較長時間非手術治療癥狀無明顯改善的患者須接受手術治療,患者主要表現為肌力減退、膀胱功能障礙、行走不穩等,還有部分患者伴吞咽困難,影像學檢查可見鈣化的椎間盤突出壓迫神經根或脊髓[8-10,12-14,19-22]。采用手術治療的患者術后神經癥狀均顯著改善或完全緩解。手術摘除的突出鈣化髓核呈果凍狀[9,11,20],介于正常髓核與鈣化物之間的狀態,這也成為了青少年椎間盤鈣化非手術治療的依據之一[23]。本例患者采取非手術治療,1個月左右癥狀基本消失,隨訪10年未復發。由于該病的治療缺乏指南,大多數情況下醫師根據患者病情的嚴重程度經驗性地決定治療方案,大多數青少年椎間盤鈣化為自限性,預后良好[56-57]。

青少年椎間盤鈣化可能是青少年發育過程中的一種自限性疾病,大部分患者非手術治療效果良好,但部分患者非手術治療后復發[4,15],且在末次訪時未能痊愈。因此,長期隨訪對研究青少年椎間盤鈣化的治療方案及復發原因有重要意義。本研究對患者采取頸托制動、非甾體抗炎藥等非手術治療方案,并進行了為期10年的隨訪,以觀察椎間盤鈣化的臨床結局。隨訪期間未見椎間盤鈣化的癥狀、體征或影像學異常表現,因此總結以下治療原則。①對于可耐受的神經功能障礙及無癥狀患者,宜采用非手術治療,但必須在癥狀緩解后定期隨訪;②經6個月非手術治療無效或出現嚴重并發癥的患者,可采用手術治療;③復發患者有必要進行手術治療。