滑坡災害中GNSS自動化監測預警系統技術淺析

吳忠銀

摘要:地質災害影響著人類的生產和生活,對人類造成的危害極大。因此,地質災害的監測預警意義重大。地質災害中,以山體滑坡較為常見,對其預警更值得重視。因GNSS自動化監測預警系統精度高、對空間通視要求低等特點被廣泛用于各工程測量中。文章綜合分析了GNSS系統的工作原理,并列舉了貴州省大方縣德興煤礦滑坡中GNSS系統的運用,驗證了該系統的實用性與可靠性。隨著信息技術的發展,提升GNSS自動化監測預警系統在地質災害中的應用水平,在此基礎上研發新的預警系統,對今后的地質災害監測預警具有重要意義。

關鍵詞:滑坡;地質災害;GNSS;監測預警

1.引言

地質災害已給人類留下諸多悲痛記憶,威脅著人類的生命和財產安全,如2008年汶川大地震,2010年甘肅舟曲泥石流,2013年鎮雄縣滑坡,2019年水城滑坡等。2010年至2018年,中國地質災害有減少趨勢[1、2]。據《中國統計年鑒》,2017年全國發生地質災害數量為7521處,其中滑坡為主要地質災害,有5524處。西南地區地貌主要為高原和山地,極易發生滑坡、崩塌和泥石流等地質災害。2013年1月11日,云南省鎮雄縣發生山體滑坡,果珠鄉高坡村趙家溝組60多間屋宇被毀,46人罹難[3]。2019年7月23日,貴州省水城縣特大型山體滑坡,雞場鎮坪地村岔溝組21棟房屋被埋,51人遇難[4]。可見,在西南地區,滑坡對人類的危害尤為嚴重,對生命和財產都造成了巨大的損失,因此,對于不同地質災害隱患點,尤其是滑坡,創建一套自動化實時監測系統,并能科學有效地預測預報非常必要。

GPS技術適用于斜坡體地表位移變形不同階段三維監測[5、6],最高測量精度達到毫米,采樣頻率可達到20Hz,位移可以實時讀取,GPS測量接收器適應復雜和惡劣的工作環境[7]。因此,GPS技術不僅廣泛應用于精密工程測量、石油勘探、大地測量等領域,也被用于對滑坡體等地形變形監測。隨著GPS系統技術的進步和完善,GPS技術逐漸轉變為多系統融合的GNSS技術[8]。GNSS,全球導航衛星系統(全稱:Global Navigation Satellite System),主要指美國的GPS(Global Positioning System,全球定位系統)、俄羅斯的全球衛星導航系統GLONSSS、歐洲的Galileo和中國的BDS(北斗導航定位系統)[9]。

GNSS自動化監測系統代替傳統的監測手段,其高精度、自動化、全天候實時監測并評價、預測等特點,集合新一代信息技術,不斷完善GNSS自動化監測預警系統,對以后山體滑坡、崩塌、泥石流等地質災害監測預警具有重要意義。

2. GNSS自動化監測系統工作原理

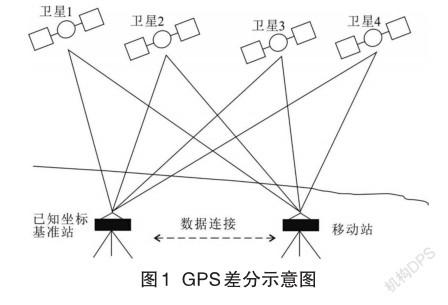

GPS系統是最早的全球定位導航系統,由24顆定位衛星組成,平均分布在以每60°為一個間隔的6個軌道上,每個軌道由4顆衛星組成,在任意時間和任意位置,都可以由同時來自4顆衛星發射的信號,進行瞬時定位,現衛星數量多至32顆[10]。由于受衛星軌道誤差、電離層、對流層衛星鐘差、多路徑接收機綜合誤差等對定位精確度的影響,絕對定位精度不達標,故采用差分全球定位系統,英文全稱為Differential Global Position System,即DGPS技術,能更高精度地進行定位測量[11]。若要進一步提高定位精度,可采用載波相位差分技術(Real Time Kinematic),即RTK技術,可得到觀測點的三維坐標數據[12]。GPS差分工作原理[13]:兩個或多個測站之間的定位,一臺GPS接收機處于基準站(參考站),其坐標為已知精密坐標,和其他移動站同時觀測了同一組衛星(至少4顆),基準站位置已知,通過數據連接,移動站的位置坐標就得以確定(圖1)。具體定位原理示意圖如下:

DGPS由已知地面基準站和測區移動站組成,通過在區域內已知地面控制點記錄衛星定位信息(一般情況下,地面控制點與待測點距離小于25km),與控制點坐標對比處理,得到糾正量,以此糾正量糾正待測點得到更精確的坐標測量值。

GNSS定位技術進行滑坡自動化監測對測站空間要求低,無需保持通視,安裝好儀器后均為自動化監測,省去大量的工作量,因而方便、快捷。此外,GNSS測量基本不受任何氣候或天氣條件限制,這對于汛期地質災害監測非常有利。測量精度可達毫米級別,可滿足一般地質災害的監測要求。GNSS接收器與定位衛星實時連接,采集接收的信息可以第一時間發送給監測人員,因此,GNSS自動化監測系統技術在滑坡、崩塌、泥石流等地質災害的監測中得到了廣泛的應用。

3. GNSS自動化監測預警系統在滑坡的運用

3.1滑坡體監測預警系統組成

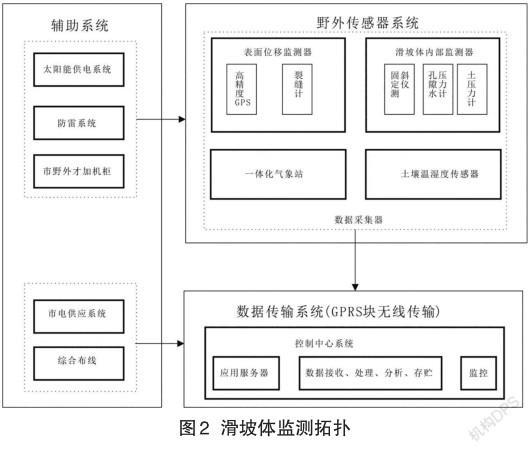

滑坡體監測預警系統由三部分組成:滑坡體野外傳感器采集系統;數據通訊系統;供電等輔助支持系統[14]。野外傳感器分為地表位移監測器、滑坡體內部監測器、一體化氣象站和土壤溫濕度傳感器;地表位移由高精度GPS定位設備監測,表面式裂縫計監測裂縫變化;固定測斜儀監測滑坡體內部位移,孔隙水壓力計監測地下水位,土力壓力計監測內部土壓力;一體化氣象站綜合監測降雨量、風速、氣壓、溫度、風向、濕度等指標,溫度和濕度由土壤溫濕度傳感器監測。野外傳感器主要負責野外現場原始數據的收集。數據傳輸由數據控制中心系統完成,傳輸系統由小型機系統、服務器系統及軟件系統組成,主要負責對數據監測和做出預警,使監測人員能快速分析信息[15]。

GNSS定位技術是現階段監測地理變形較先進的常用手段,參考當前相關新科技,地質災害自動化監測系統為滑坡體提供了監測和治理方向。滑坡野外監測系統由表面位移監測系統(GPS)、裂縫監測系統(表面式裂縫計)、滑坡體內部變形監測系統(固定測斜儀)、滑坡體內部水位監測系統(孔空隙水滲壓監測)、滑坡體內部土壓力監測系統(土壓力計)、組合氣象站組成[16]。

GPS監測系統。其中傳感器子系統的主要組成是各監測專用機型GPS接收機組成的監測單元;數據傳輸子系統運用(或同時運用)3G、光纖和高頻無線傳輸終端等媒介,實時傳輸傳感器系統采集的數據到控制中心;輔助支持系統主要包括:防雷電、UPS(不間斷電源)、配電及綜合布線等相關設備配件,主要作用是輔助整個GNSS自動化監測系統正常運行。

3.2 GNSS數據處理

GNSS的數據處理為滑坡體自動化監測系統的核心部分,“數據處理”精度決定了對滑坡體穩定性的判斷和分析,最終影響管理人員的決策。

本滑坡體GNSS自動化監測系統“數據處理”指監測區域內各GPS原始數據的采集控制,在進行數據處理的同時,控制數據采樣的間隔、多天線GPS機的信號的切換、GPS原始數據的處理和檢驗、設備故障的診斷等。

數據解算軟件采用實時三維變形測量分析系統軟件,該系統軟件能對安裝在目標設施物上的GPS的三維位置進行實時解算,并保證毫米級精度,還能對監控站進行實時差分定位,同時具備觀測數據記錄、圖形顯示和報警等功能。變形監測系統中,每個GPS解算接收機輸出GPS原始數據和星歷數據,通過串口、無線設備、局域網絡、廣域網絡等傳輸至控制中心,解算軟件根據GPS解算接收機的IP地址和端口號,獲取監測點的原始數據,并進行實時差分解算,得到個監測點的三維坐標,再將坐標數據發送到客戶端或存入數據庫。

3.3預警等級

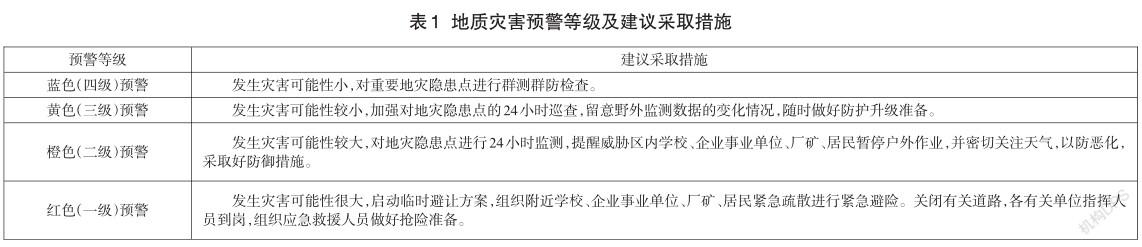

據《中華人民共和國突發事件應對法》將地質災害預警劃分為四個等級,以表示災害體形變階段和發生的可能性概率大小,一級、二級、三級、四級分別以預警色紅色、橙色、黃色、藍色顯示[17]。具體如表1。

地質災害預警監測系統終端值班室通常不少于2人進行24小時值班,隨時留意系統提醒情況,一旦收到預警報警提示,迅速聯系地質災害隱患點監測人員進行現場確認,情況一經核實,迅速采取對應措施,盡可能將損失降到最小。

4.應用實例

該系統在貴州省使用的實例之一為大方縣德興煤礦滑坡,該滑坡位于大方縣瓢井鎮油砂村,經度:105°45′31″,緯度:27°23′26″。滑坡長約1000m,寬約150m,滑面深約10m,規模約13m3×105m3,為大型碎石滑坡,整體呈舌型,為滑向北(圖5)。該滑坡為采煤和降雨誘發古滑坡復活,后緣呈弧形。近年采礦停止,滑坡體逢雨季則會引起變形加劇,表明滑坡體處于緩慢變形階段。

據現場調查,滑坡體上,植被茂盛,且滑坡位于山谷,視野通透性不好,集合成本考慮,采用GNSS自動化監測預警系統。對于GNSS監測系統,GNSS基準網需與監測區域地理范圍相適應,針對礦區小范圍內的地質災害監測,無建立GNSS基準網的必要。對于礦區常見小規模地質災害,單個基準點即可提供較高監測精度,故采用獨立基準點,只需在選點過程中,避開對點位造成強干擾的位置即可。

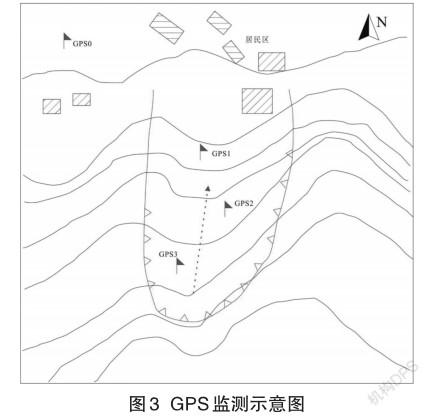

對滑坡體GNSS自動化監測系統(圖3),布置了1個GPS基準站,3個GPS監測站和1個一體氣象站。基準站和氣象站布置于滑坡體外地形穩定的居民區,3個GPS監測站布置在滑坡體的前緣、滑坡體中部和中部靠后緣。同時布置了振弦式裂縫計、固定傾斜儀、空隙水滲壓計、振弦式土壓力計、土壤溫濕度傳感器、一體氣象站等監測影響滑坡體形變的因素,可以綜合實時采集現場數據(圖4)。所有儀器均能實時監測,以GNSS自動化監測系統為主。表2統計了3個GPS監測點2018年全年的位移變形量。

由表2可以看出,6月滑坡體滑動位移最大,單方向位移達344.5mm,8月次之,為321.7mm,2月滑動位移最小,最大位移為65.2mm,三個自動化監測點水平和豎直位移變化一致,其中1月至3月可認為緩慢蠕滑階段,4月~7月為等速變形階段,8月至10月為加速蠕變階段,11月、12月為緩慢變形階段。最大累計變形均體現在GPS3,緩慢蠕滑階段累計變形位移達550.2mm,等速變形階段累計變形位移為579.3mm,加速蠕變階段累計變形位移達775.3mm,緩慢變形階段累計變形位移135.4mm。滑坡體后緣的位移大于中部,中部位移大于前緣。

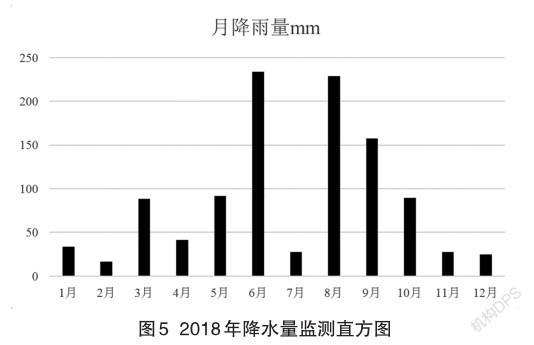

監測2018年降水量最大為6月,最大降水量為234.1mm,最小降水量在2月,為16.7mm。監測的的位移變化趨勢基本一致,變形量最大的為6月和8月,變形量最小的為2月,與2018年降水量變化趨勢一致,在對應的滑動位移緩慢蠕滑階段累計降水量為139.1mm,等速變形階段累計降水量為394.9mm,加速蠕變階段累計降水量為476.0mm,緩慢變形階段累計降水量為52.1mm。滑坡變形嚴重受降水量影響,說明該滑坡現階段主要受降水量控制。

德興煤礦滑坡GNSS自動化監測預警系統基于野外監測系統采集的位移、降水量、水壓力、土壓力、土壤溫濕度等相關數據,加權結合多項式擬合、生物生長等位移預測進行預測,一旦滑坡體上專業監測儀器監測的位移速度超過預測閾值,監測預警系統就會及時發出警告。德興煤礦滑坡驗證了GNSS自動監測預警系統運行的準確性和可靠性,實時監測反應了滑坡體的變形特征,給預警系統的可靠性奠定了基礎。

近年來,我國對自然災害愈加重視,加強了自然災害排查和風險評估及監測預警。據國家自然資源部的初步統計,2020年全國范圍內發生地質災害共7840起,其中成功預報并避讓534起,提前轉移避讓威脅人員約1.8萬人,避免約10.2億元的直接經濟損失[18]。

5.總結

GNSS自動化監測系統以其全天候自動監測、站間無需通視、監測范圍廣、自動化程度高、采樣間隔短、精度高等特點被廣泛運用于各種工程測量中。GNSS自動化監測系統雖有不足,但隨著全球定位系統、信息技術不斷發展,特別是北斗衛星導航系統飛速發展,GNSS將會成為更加優化的導航系統,地質災害自動化監測預警系統會得到不斷升級,為人類的生命安全和經濟發展提供重要的保障。

參考文獻:

[1]劉傳正,陳春利,等;中國地質災害成因分析[J].地質論評, 2020(5).

[2]劉傳正,陳春利,等;中國地質災害防治成效與問題對策[J].工程地質學報, 2020, v.28; No.136(02):190-198.

[3]殷躍平,劉傳正,陳紅旗,任堅,祝傳兵,等; 2013年1月11日云南鎮雄趙家溝特大滑坡災害研究[J].工程地質學報, 2013, 21(01): 6-15.

[4]王立朝.貴州水城"7·23"特大山體滑坡[J].中國地質災害與防治學報, 2019, v.30; No.122(04): 12-12.5-76.

[5]Rizos C, Han S. Reference Station Network Based RTK SystemsConcepts & Progress [J]. Wuhan University Journal of Nature Sciences, 2003, 8(2B): 566-574.

[6]Bennet R A, Wernicke B P, and Davis J L. Continuous GPS Measurements of Contemporary Deformation across the Northern Basin and Range Province [J]. Geophys. Res. Lett., 1998, 25(4): 563-566.

[7]Yi Lin Guo, Xin Yan. Application of Global Positioning System Measuring Technology in Safety Monitoring of Highway Slope[J]. Advanced Materials Research, 2013, 2331..

[8]張全德,劉小陽,錢安,等;從GPS到GNSS教學的轉變[J].測繪通報, 2017(07): 151-154.

[9]Sadoun B , Al-Bayari O . On the inclusion of geographic information systems (GIS) in global navigation satellite systems (GNSS)[J]. International Journal of Communication Systems, 2010, 20(3): 385-396.

[10]陳存婷.北斗三號基本系統偽距單點定位性能分析[D].長安大學, 2019.

[11]安金玉. POS輔助航空攝影測量應用研究[D].昆明理工大學, 2014.

[12]張小紅,李星星,李盼,等; GNSS精密單點定位技術及應用進展[J].測繪學報, 2017, 46(10): 1399-1407.

[13]李鵬勃,馬方遠,鄭善魁,王茜,等;多基準站GPS定位靶場測試方法研究[J].計算機測量與控制, 2017, 25(12): 117-119+145.

[14]于懷昌,王春磊,王碩楠,潘廣釗,席偉,等;基于物聯網技術的欒川魏家溝滑坡監測預警系統研究與實踐[J].華北水利水電大學學報(自然科學版), 2018, 39(06): 46-50.

[15]馮曉亮,陳龍,李遠寧,等;地質災害GPS實時監測預警系統關鍵技術探析[J].低碳世界, 2015, 000(019): 149-150.

[16]中華人民共和國突發事件應對法[J].中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報, 2007(06): 535-543.

[17]楊背背.三峽庫區萬州區庫岸堆積層滑坡變形特征及位移預測研究[D].中國地質大學, 2019.

[18]數字[J].資源導刊, 2021(02): 5.