飛來峰第68龕彌勒造像的年代問題再探

陳 越

(中國美術學院 藝術人文學院,浙江 杭州 310002)

一、飛來峰第68龕彌勒群像的年代疑問

飛來峰第68龕的彌勒與羅漢造像群組(圖1),因其較大的雕刻規模與精美的藝術表現,一直都是飛來峰對外宣傳的標志性景點。在對飛來峰造像眾多的研究中,也多有涉及此龕的風格、年代問題。但因為此龕造像無任何殘留題記,圖像也未有明顯的時代特征,對其年代的判別甚至出現截然不同的觀點。判斷年代較早的,有的將其視為北宋初年雕鑿,如《西湖文獻集成》[1],陸和森的《飛來峰石窟藝術》[2],《中國古代佛教藝術》[3]等。據這些研究稱,此依據來源于清人所著《云林寺志》一書,書內明確提及此第68龕彌勒像為乾德四年(966年)雕鑿。但對相關資料搜索后,目前可見著述僅有厲鶚的《增修云林寺志》與沈镕彪《續修云林寺志》,并且在此兩書中并無彌勒造像雕鑿于乾德四年之說。

隨后其他研究者可能也注意到《云林寺志》材料的缺乏,并對雕鑿于“乾德四年”這一說法產生了懷疑。近十余年飛來峰造像研究中,不少學者拋開乾德四年的定論,重新對第68龕雕鑿時間進行了探討。這也使得此龕造像的年代說分成了“宋代說”與“元代說”兩種論點。在大部分的研究中,仍然將此龕視為宋代造像的代表——這也是目前飛來峰景區造像介紹牌上所標注的造像年代。此觀點的代表,有俞劍華《杭州五代宋元石刻造像復勘后的一點意見》:“我們認為飛來峰最引人注目的那一鋪布袋彌勒,無論從形態、精神及雕刻記述來看,都比較早,還未脫離布袋和尚的特征,還沒有脫離布袋和尚原始的形態,神彩生動,形體夸張,且斜倚布袋的坐勢,都表示還沒有完全脫離布袋和尚的特征向彌勒轉變,我們認為是宋代的作品。”[4]年代史料的缺乏,使俞劍華關注彌勒圖像的歷史演變,運用圖像學的方法從風格上認為此造像具有宋代特征,這的確是在資料缺乏時,較為可靠的斷代判斷。持相似方法與觀點的還有高念華,其在圖冊《飛來峰造像》“前言”中將68龕描述為“具有南宋風格的造像”,“與北宋時期中部和兩側等高的佛龕已有顯著差別,應是一龕南宋時期的造像”。[5]

俞劍華與高念華的飛來峰論著作為研究飛來峰的代表性文章,將68龕視為宋代的觀點自然影響頗大。在一些以飛來峰為參考對象來研究宋元江南佛教藝術的文章中,也有不少視第68龕為宋代作品的案例。如趙瑞娟《世俗性的宋代佛像雕刻研究》[6]的第五章第三節“以飛來峰彌勒造像為例,分析世俗化的宋代布袋彌勒造像”;司開國的《靈隱寺飛來峰南宋時期第68號龕羅漢托塔造像考釋》[7]等。

但此類依照圖像學研究方法所得出的結論又被其他學者所懷疑。對于俞劍華的判斷依據,賴天兵認為俞劍華根據斜依布袋的造像姿勢來判斷時代,可能會存在誤差[8]416,并根據玄奘譯《法住記》文本與圖像的一致與否、羅漢衣褶表現、羅漢手中捧的阿育王塔等圖像分別展開分析,認為如果從圖像學上看,此龕造像也可能雕鑿于元代[8]430。可見,依據圖像學的研究方法,并不能得到確切的年代信息。

較早提出此龕彌勒像可能為元代雕鑿的有王伯敏:“此像鐫記無存。疑為元代初年之作,但尚須考察。”[9]隨后謝繼勝等人共同編撰的《江南藏傳佛教》一書中,除了造像圖像之外,對造像周圍的地理位置也做了比較描述,認為此造像處于元代造像的包圍之中,可能為元代作品。[10]

另外還有一條《杭州元代石窟藝術》中的注釋值得引起注意:“一般來說,飛來峰五代、宋的作品均屬小型,而且都在洞內,摩崖上有題記的作品均屬元代,沒有題記的,風格也屬同一時期。此龕藝術造型和雕刻技巧雖和峰上其他作品稍有不同,但根據所處地位及造像大小看來,似定在元代較妥。”[11]作者在此分析了宋代造像“小型”“洞內”等特點,已經從圖像的風格研究中跳出轉而思考其周圍環境。但是比較遺憾的是,此論據并沒有深入,僅僅只是作為注釋。下文筆者希望能在前人已有的分析與判定基礎上,將此龕造像放入整個飛來峰造像群中,結合宋代文人筆記、地理位置、造像目的等角度,來還原飛來峰的宋元造像思路,以及辨析第68龕具有的時代特征。

二、沒有被宋人注意到的第68龕

就目前的地理環境來看,飛來峰第68龕處于一個絕佳的位置:造像正前方無一物遮擋,正對前往靈隱寺的必經道路。同時此龕位于飛來峰之北的山腳處,水平位置僅略高于人的視角,游者只需隨意環顧,總能注意到冷泉溪對面有如此大龕的造像(圖1),不必舉目或是因為天氣光線等原因而看起來費力。

而從造像本身來看,此群像雕刻技法高超,藝術表現強烈。現今出版的眾多書籍以及飛來峰景區門票中,均選用此像作為整個飛來峰甚至杭州地區古代雕塑的代表作品。早些如民國時期的老照片中,我們同樣能發現拍攝者多有意與此龕彌勒造像合影。(1)此處提及的照片,如1935年陶布與68龕的合影,以及1949年布列松夫婦與68龕的合影。詳見沈弘編著《佛法之淵:近代杭州寺廟舊影》,杭州:浙江攝影出版社,2017年,第36-37頁。這些選擇很大原因在于其具有張力的表現:大肚彌勒大笑的動態準確生動,大肚大腦的夸張形象又使得整個造型更加飽滿,給人以圓雕的體積感。這些照片也側面證實了上述提到的絕佳地理位置,游人可以輕松到達此像面前。

地理位置的優勢,加之強烈的藝術表現力,使得這一處體型龐大的造像群很難被到訪的游人所忽視。這也是為何如今此像前一直都擠著拍照圍觀的游客、高聲介紹的導游,而對飛來峰造像的藝術創作、描述介紹,也大多以此龕造像為中心。但奇怪的是,宋代時也有大量對飛來峰、靈隱寺的隨筆游記留存至今,卻從未提及過與此龕有關的絲毫信息。

唐時飛來峰已負盛名,當時以冷泉亭一帶為勝。白居易的《冷泉亭記》中言:“就郡言,靈隱寺為尤;由寺觀言,冷泉亭為甲。”[12]這種以冷泉亭為中心構筑的觀賞景點持續到宋代,如北宋僧人釋知圓的小詩《冷泉亭》,林稹的《冷泉亭》,辛棄疾的《滿江紅·題泠泉亭》,杭州人俞桂的《冷泉亭》,都是記述此地風景獨好的游樂記述。就目前留存的冷泉亭相關詩詞來看,時間分布上幾乎涵蓋了整個宋代,作者也多為當時大家,足以看出在宋時飛來峰冷泉亭附近的熱鬧場面。

到了南宋末年,在冷泉亭不遠處建造了新的亭臺,取蘇軾“不知水從何處來,跳波赴壑如奔雷”[13]之句,將此亭命名為“壑雷亭”。此亭的建造可以說完全是因為游客的推崇:早在亭臺建造之前,宋人就表現出對冷泉溪閘放水時產生巨大聲響的興趣,這點從南宋周紫芝的《觀冷泉放閘二首》,范成大的《冷泉亭放水》等詩文中可見一斑。

在冷泉亭的描述中,也會夾雜著“呼猿洞口水濺濺”[14]、“惠理呼猿是此山”[15]27這類故事。傳說在南朝宋時有僧人養黑白二猿于飛來峰,只要呼喊便可出現。宋人《西湖百詠》中已將“呼猿洞”作為西湖景點記述:“呼猿洞在飛來峰之中,僧慧理曾呼猿于此,名呼猿洞。”[15]27

上述三處景觀地理位置都位于冷泉溪飛來峰段的上游,從視覺所見之景,耳朵所聞之聲,以及口述之靈猴神奇,共同構成了宋代以冷泉亭為中心的飛來峰西北側的重要景點。

而飛來峰之東北側,留存的記述主要集中在龍泓洞、玉乳洞與青林洞。《咸淳臨安志》中“龍泓洞”條稱:“巖石室龍泓洞在天竺山靈鷲院理公巖之北,晏元獻公云:在靈隱山下,吳赤烏二年,葛仙翁于此得道。《輿地志》曰:有石洞徹浙江下過蕭山,有采石乳者入其洞,聞波浪聲。后有人就洞兩畔鑿住世羅漢十六尊。”[16]256據此記述,龍泓洞原為葛仙翁得道之處,一側的小洞傳聞通向數十里外的其他地區。

方志中此般敘述,反映出宋人對此洞的興趣,實際上此方志的編撰者潛說友,就在咸淳年間游玩龍泓洞,并留下題記。其他著名的題記還有咸淳三年南宋丞相賈似道題記、李琮等游靈隱洞記、蘇頌熙寧年間記等。[17]179這些題記內容大多為到此一游的隨筆,人物的身份則從不同官職的士大夫到普通文人游客均有囊括。洞天、仙釋與傳說,給龍泓洞添加了神秘色彩,使其成為游人駐足游覽的景點。

相比龍泓洞,玉乳洞與青林洞雖也收錄于宋時方志中,但兩洞鮮有游覽題記。取而代之的,是大量羅漢造像。《輿地志》中稱龍泓洞“后有人就洞兩畔鑿住世羅漢十六尊”,其實所指乃是如今玉乳洞,此洞原與龍泓洞相通,后因落石問題兩洞之間小道被封死,今日前往需從山體外側繞行。青林洞在洞窟內容上與玉乳洞相似,主要功能亦為刊像,而非供游客觀賞。此兩洞的造像各有講究,為研究宋代飛來峰造像思路提供了線索。有關此玉乳青林二洞的進一步分析,將會在下文敘述。

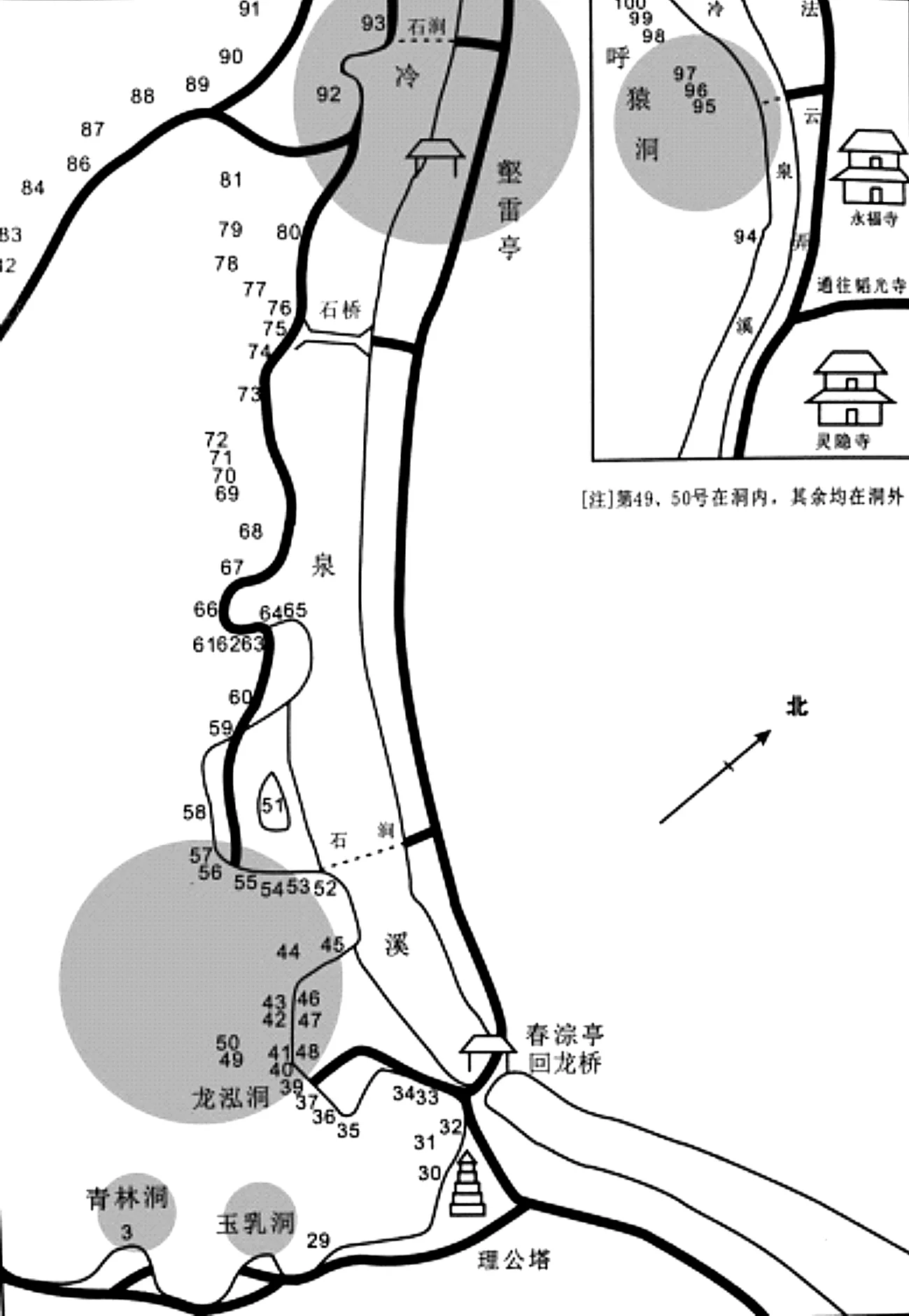

即使我們并沒有掌握所有的宋人資料,但是上面所反映出的記述統一性已經向我們展示了宋代文人對于飛來峰的興趣點在于何處。在此筆者將宋代筆記進行整理歸納,就文字描述的分布情況繪制成圖2。

圖2 宋代對于飛來峰一帶記錄的主要分布,用圈表示

從圖中的分布來看,冷泉溪是宋人在飛來峰地區游玩的中心。從冷泉溪引出的冷泉亭、壑雷亭,以及冷泉亭上游的呼猿洞,至下游的龍泓洞,是宋時筆墨記錄最為集中的區域。這大致說明了宋時的主要線路十分可能順著冷泉溪行進。而如今去靈隱寺的路線也同樣沿著冷泉溪,從靈隱寺山門進入,經過明代重建的理公塔、龍泓洞、第68龕為代表的群像、壑雷亭、冷泉亭,最后到達靈隱寺的寺院大門。可見宋代的冷泉溪景致分布很大程度上與現在通往靈隱寺的路線相重合,這種重合導致宋代人在看待周圍景物時候,勢必與現在所見相似,但是就像上文已經提到的,為何地理位置如此顯眼、刊雕如此精美的第68龕彌勒卻從未在宋人筆記詩詞中出現過?我們很難想象,在宋代靈隱寺作為“禪院五山”的名剎之一,飛來峰作為臨安城外著名山峰,游客如織的情況下能全然忽略第68龕的大型造像。

三、元初造像選址時對于68龕位置的忽視

如果說直至今日,宋代的很多筆記已經丟失,有關第68龕的記錄很可能只是未流傳至今。或者說,宋人并無意描述一龕佛教造像,所以今日不見任何宋代記述。那么,通過對保存相對較好的元代造像刊造順序進行分析,或許能進一步還原元初時期的造像雕鑿情況。對元初的佛教信仰者而言,他們是否注意到了這龕彌勒羅漢群像呢?

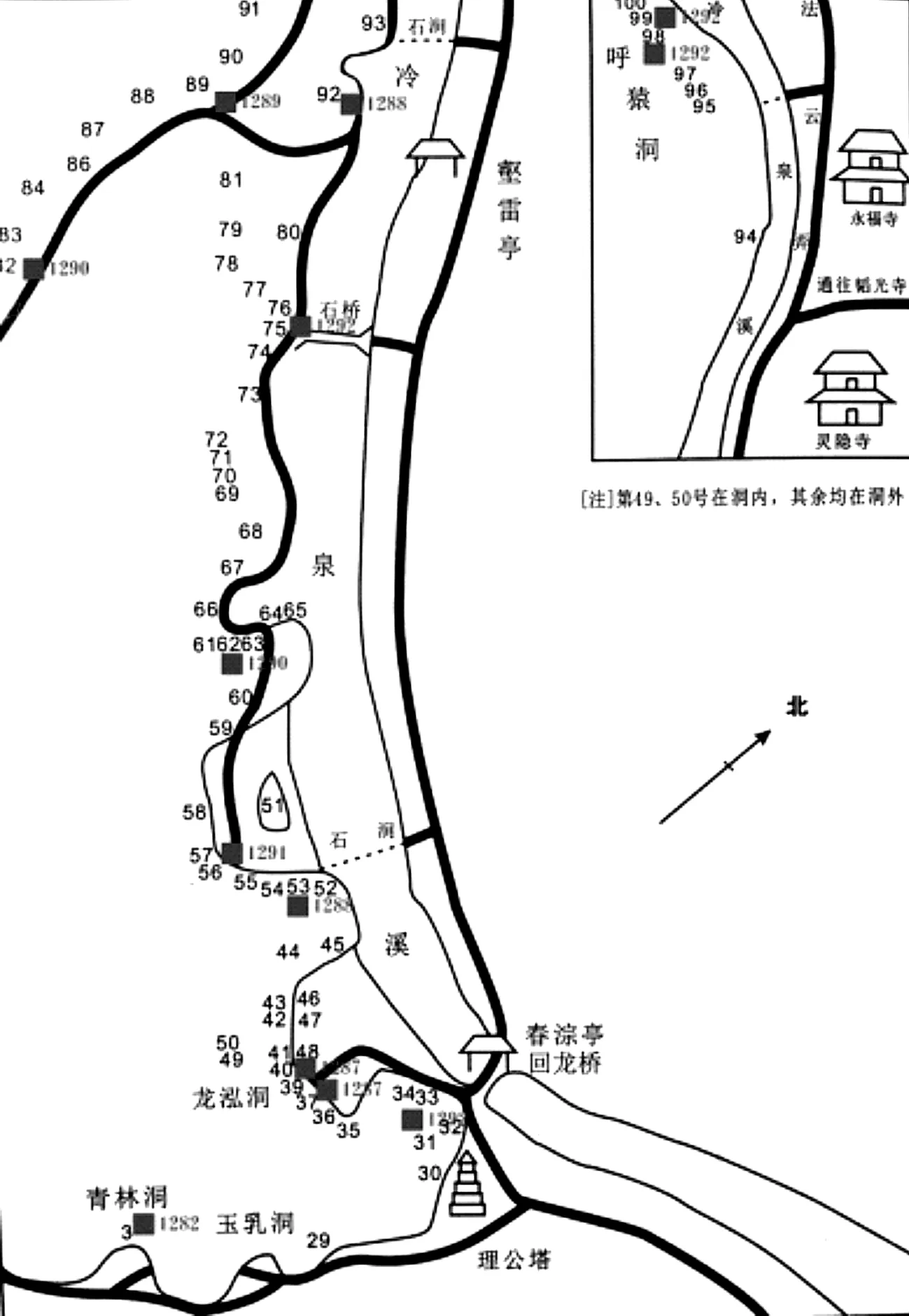

將68龕放置在周圍造像群的大環境中觀察,會發現飛來峰北邊的造像幾乎都是元代時期的作品。當然,這點并不能證明68龕也應該為元代時期,其也有可能是宋代雕鑿后,元時又在其周圍補刻上其他造像的結果。然而我們進一步將年代確定的元代造像進行標注,就會發現飛來峰元代造像大致的雕鑿順序(圖3):元代最早的3號龕像出現在青林洞的南入口處,隨后是出現在龍泓洞口的39、40號龕,還有位于冷泉亭旁的92號水月觀音造像也是早期雕鑿的像之一。

圖3 將目前根據題記而得到確切年份的元代造像標出,發現元代早期造像出現在龍泓洞與壑雷亭附近

元代最早雕鑿的3號龕造像,根據題記“至元十九年八月日宣授杭州路僧錄徐□□、譚州僧錄李□□”,可知雕鑿于1284年。據考證,兩位施造者分別為杭州與湖南長沙地方的僧人長官。[8]169而后在龍泓洞口出現了1287年的造像,39、40兩龕題記為“至元二十四年歲次丁亥三月”、“功德主江淮諸路釋教都總統所經歷郭……”,另外龍泓洞口還有發愿題記一方,記:“宣授江淮諸路釋教都總統府永福大師,施財命工鐫刻佛像……至元二十五年戊子三月日答西夏僧馮□□廣……”[8]150永福大師就是被后世稱為“惡僧”的楊璉真迦。此時正是楊璉真迦勢力最大之時,隨后杭州一帶發生的宋宮室上建造寺院、支持余杭南山大普寧寺刊雕《普寧藏》,以及支持完成西夏文的河西字大藏經,均與楊璉真迦有關。他的參與,勢必對飛來峰的造像起到了推動作用。果然另一尊同樣早期的92龕水月觀音造像,有題記為“總統所董祥特發誠心,施財命工刊造觀音圣像……大元戊子三月吉日題”,此大元戊子即是1288年,與楊璉真迦發心雕鑿的龍泓洞口題記時間相同。

由此可見,從龍泓洞的至元二十四年(1287年)造像開始,到龍泓洞口至元二十五年(1288年)、冷泉溪上游的大元戊子(1288年)年造像,施造者的身份均是“江淮諸路釋教都總統所”的官員,和青林洞3號龕造像相比,龍泓洞口開始的元代造像,不再是普通個體僧官的供奉,而是“江淮諸路釋教都總統所”這個強大機構下所形成的集體行動。

功德主的變化,也帶來了造像目的與意義的改變。從造像地點的選擇上看,青林洞3號龕之所以出現在青林洞口,是因為青林洞在宋代就是雕鑿造像的場所,直到如今還存有大量宋代羅漢菩薩像在洞內,1282年的造像活動直接繼承了宋代造像的地點,并沒有想要另辟一片新的天地。而1287年開始的造像大多雕鑿在飛來峰北面,且造像雕鑿時間集中在13世紀末的20年中,規模龐大,造像技術水平高超。這無疑是個信號,即元代雕鑿者有意放棄了宋代雕鑿造像的青林玉乳二洞,選擇飛來峰北面重新進行一次浩大的造像工程。這是一次個人出資的造像行為,但卻同時受到集體意識的影響。

既然元代飛來峰造像同時具有施造者的個人意識與短時間內共同刊造的集體意識,那么對于造像刊雕的先后順序研究將會是個有趣的話題。個人意識的存在使得早些雕鑿的像具有選擇地理位置的權利。所以我們在重新審視圖3中表現的造像年代時,不禁會問為何1287年與1288年山北最早的造像,分別出現在了冷泉溪下段的龍泓洞附近與冷泉溪上段的壑雷亭附近?兩地相距甚遠,是什么讓最早的施造者選擇了這兩處較遠的位置,而不選擇中間的大片位置進行刊刻呢?

不難發現,出現在龍泓洞口1287年(第39、40龕)、1288年造像(第53龕),與出現在壑雷亭的1288年水月觀音造像(第92龕),正巧屬于宋代文字描述最多的兩個地方。由這種巧合性可以推測:元代早期的造像選址,充分考慮到了當時飛來峰最顯眼、游者最多的“景點”,進而進行雕鑿。

有意將造像選址在游者較多地點,有其實際的意義,也與“江淮諸路釋教都總統所”這個政府機構相適應。筆者將飛來峰所有元代造像題記歸納成表1,從表中明顯可見,元初所刊造像目的并非是為了個人,而是有著很強的政治正確性:為了新成立的元代朝廷的穩定,以及對皇帝的祝福。這無疑是需要彰顯的內容。

表1 飛來峰元代時期寫明造像動機的題記

上述的結論在楊璉真迦施造的第89龕無量壽佛題記《大元國杭州佛國山石像贊》中進一步得以證實:“永福楊總統,江淮馳重望。于靈鷲山中,向飛來峰上,鑿破蒼崖石,現出黃金像。佛名無量壽,佛身合萬象,無量亦無邊,一切人瞻仰。樹此功德幢,無能為此況。入此大施門,喜有大丞相,省府眾名官,相繼來稱賞。”(2)該題記的整理詳見方愛龍:《元·大元國杭州佛國山石像贊》,載《杭州師范大學學報(社會科學版)》2011年第5期。文中“一切人瞻仰”可見造像目的即是在于展示;又有“省府眾名官,相繼來稱賞”,說明正如前文中提到的,楊璉真迦作為上級官員,他的造像行為帶動了整個飛來峰造像的興起。

這也能夠解釋為何呼猿洞地區在宋代也十分有名,但是最早的造像卻沒有出現在呼猿洞地區的原因。這是因為呼猿洞需要深入,不是平常游人會到訪的景點。我們從宋代大量筆記記載“呼猿”的事件中可以看出,宋代普通游人所處的位置距離呼猿洞有段距離,才需要“呼”來,把猿猴招呼出來。其實目前的呼猿洞也是如此,詢問飛來峰景區的工作人員得知,呼猿洞很難靠近,現今也不許游人進入。所以在元代施造者選擇造像位置時,也勢必想到了呼猿洞的不便利位置,從而選擇了龍泓洞口以及壑雷亭附近。目前看到的壑雷亭處92龕水月觀音,即是題記標注年代最早的元代造像之一,其坐落位置正巧在水流最湍急處,結合宋代冷泉溪的“壑雷”之勢,水月觀音在此湍流之上不僅吸引了游者的目光,而且也結合了水月觀音面對“壑雷水聲”的造像儀軌。(圖4)

圖4 現在遺存的1288年水月觀音造像。其下方為冷泉溪,如今水流較小,人們可以通過石澗來到水月觀音面前。本文作者攝于2019年1月

反觀第68龕,其離龍泓洞、壑雷亭都有段距離。如果說68龕為宋代時雕鑿,那么必定會被元代施造者所注意,從而吸引后來的施造者在其周圍進一步刊雕。但是我們通過對于元代造像刊造順序的分析后發現,早期的元代施造者似乎沒有關注到68龕的位置,依然選擇了龍泓洞、壑雷亭這樣的景點來作為造像的第一選擇,這種選擇的做法就似乎是在一片空曠自然的山石中選擇刊造位置一般。這點側面反映出很可能在1287、1288年左右,在如今68龕彌勒的位置上根本沒有造像,68龕造像很可能是在元代與周圍其他造像一同被刊造的。

四、第68龕的表現更符合元代施造者的心理訴求

與上述元代造像大多雕鑿于飛來峰北面相比,元代之前的造像大多位于飛來峰東南側的玉乳洞(圖5)與青林洞(圖6)兩處。宋代以及早期造像多處于東南側可能與飛來峰周圍寺院的分布有關。將宋代飛來峰周邊寺院復原后會發現除了如今依然著名的天竺寺、靈隱寺之外,在山的東南面還有一個靈鷲寺。

圖5 玉乳洞造像年代分布圖,除有一龕為明代時刊造以外,其余均為宋代時的造像

圖6 青林洞的造像年代分布圖,由圖中可見除了3號龕為元代早期的造像以外,其余造像均為元代之前,且宋代造像最多

《淳祐臨安志》中記載:“天竺山靈鷲院法堂后,有理公巖在焉。陸羽記云:晉慧理宴息于下,巖下通人往來。”[18]此中提到的理公巖即為如今青林洞的別稱。又見《咸淳臨安志》卷八十有“靈鷲興圣寺”詞條:“在下天竺北慧理法師卓錫之地,開運二十年吳越王建,舊名靈鷲。大中祥符八年改今額,嘉熙元年重建,淳祐十二年又建靈山海會之閣。”[16]784此條所記靈鷲興圣寺地址與前者的靈鷲法堂相合,應該為同一所寺院。宋人樓扶的《重修靈鷲興圣寺》一文對于此寺記載更詳:“嘉熙元年秋杪,選吳僧行果主之……越明年,作山門,易向而南。”[17]34-35可知此寺院山門面向南方,嘉熙元年的此次重建應該是原址上重建,大體上寺院的朝向應與原樣同。如此一來,如今的青林洞實際是靈鷲寺的背面,故有“法堂后有理公巖”之說。而此靈鷲寺,在五代吳越國時期建立,經過宋代的數次重建擴建依然興盛。使人不得不猜測同為宋代的青林玉乳二洞造像與靈鷲寺之間的關系。

潘高升在其文章《信仰、美術與資助——杭州飛來峰北宋五百羅漢造像淺析》一文中認為,“青林洞應該是在靈鷲寺建成后作為這個新寺院的‘石室’而存在”。依據為“青林洞內第15龕五代時期阿彌陀佛造像也和靈鷲院有關……在這龕的造像記中周欽舍凈財的對象是‘西山靈鷲禪院’,即靈鷲寺”。[19]這些無不體現出青林洞內造像與宋代靈鷲寺之間的關聯。

潘高升的研究幫助我們大致勾畫出宋代青林洞玉乳洞的造像情況:前往靈鷲寺的信眾們在寺院中參拜結束后,有部分信眾出資在寺院后的洞中刊雕造像,以此來獲得功德。這種動機我們可以從題記中窺得一二。根據羅振玉的校對(3)羅振玉:《龍泓洞造像題名》,收錄于《羅雪堂全集》第二十四函第三冊,杭州:西泠印社,2005年,第76-86頁。此處的龍泓洞題記實為青林洞的題記。,青林洞中共有題記57條(4)而根據潘高升的校對,洞中題記有61條。其中有部分是羅振玉文中所沒有記錄的,有部分是羅振玉文中記錄但是潘高升文中所沒有的。本文此處使用羅振玉的版本。,分析后發現寫明造像原因的有20條之多。在此全部摘錄列表于下:

表2 青林洞內寫明造像原因的題記

由此表可以發現宋人施造原因大致有以下四種。其一,為已故親人施造;其二,為在世的親人施造;其三,為自己“保身位”施造;其四,為“四恩三有”。這四種施造動機中,大多均為與自身有關的訴求。這與實地考察中對青林洞造像的感受相符合。青林洞中造像雕鑿位置并不高,很多與人視線齊平甚至矮于人的視線高度,不存在允許較多信眾參拜的大空間。同時不同功德主的造像組合十分零亂,除了少數十六羅漢的造像較為符合圖像儀軌以外,其余造像不僅體型極小,且雕鑿位置隨意(圖7)。學界曾經就青林洞中小型羅漢造像是否構成五百羅漢引發過爭論,但事實是,目前留存的小型羅漢像不到兩百尊。我們很難想象其余的三百尊均在后世被不留痕跡地破壞。或許在一開始,青林洞中出現的羅漢造像便是隨意的、零亂的、不構成體系的群像,而出現這樣的原因主要就是這些造像均為功德造像,而非嚴格按照儀軌、用作展示用的造像。青林洞造像的“功能”并非是用于信眾的瞻仰供奉,更多是為了滿足施造者內心的安定與祈愿。

圖7 圖中為青林洞一塊垂下巖石上的幾尊羅漢造像。這些羅漢造像體態極小,彼此之間不具有整體性。本文作者攝于2019年1月

將青林洞中宋人的題記與上文中飛來峰元代造像題記相比較,宋元之間施造者心理與造像之間的差別顯而易見。宋代的造像普遍體型較小,且處于洞內居多,往往需要游者曲身進洞,才能一睹神奇的佛像世界;而元代造像則是體型龐大,有的甚至有數米之高,并且這些大型造像并非用于信眾的供奉,這點與北方許多石窟造像中的大像意義不同,飛來峰的造像更多是為了一種顯擺。這也難怪明代文學家袁宏道在其文《飛來峰》中稱“壁間佛像,皆楊禿所為,如美人面上瘢痕,奇丑可厭”[20]。可見除了對于楊璉真迦的憎惡以外,另一方面也是因為元代造像太過于張揚,全然毀壞了原有的飛來峰自然景致。

回到本文中心論述的第68龕,從體型上看,此龕號稱飛來峰最大,完全與宋代青林玉乳二洞內造像不同。同時中心彌勒被周圍的十八羅漢包圍,彌勒的動態形象與中心位置使得造像的表現效果十分出眾。此龕使用此般吸人眼球的表現仿佛正是想要將游者的視線聚焦在其上,向世人展示其雕鑿的鬼斧神工。而這種表現心理正是飛來峰元代施造者的心理期望。

五、小結

通過對于宋人筆記的資料整理發現,宋時飛來峰眾多的景點描述中沒有任何關于此龕彌勒羅漢像的記述。將宋元時期造像順序還原,則發現宋代的造像多處于飛來峰山之東南,而元代的造像多處于山之北面,宋元時期整個造像的刊造順序大致是由東南向北:宋代造像因為靈鷲寺的原因出現在青林玉乳兩洞之中,隨后元代1282年雕鑿的青林洞口3號龕是個關鍵,自從3號龕造像之后,元代的造像位置忽然舍棄了青林玉乳二洞,轉向山之北面的“熱門景點”龍泓洞、壑雷亭兩地,開始大規模的造像。對于這種造像位置演變的還原,使我們清楚看到68龕所處位置并不在宋元造像位置演變的路線上。

此外,對于宋元施造者心理的分析也側面證實了上述論點。飛來峰宋代與元代造像有著不同的施造目的。前者更多是為自身以及周圍親人祈福而施造,且大多像因為僅僅具有“積功德”的作用而被制作得體型較小;而后者的元代造像均提及為帝王國家祈福,其體型龐大且雕鑿精美,具有極強的展示性和觀賞性。第68龕的構圖表現,以及位置選擇,均體現出期望被觀看的用意,這種用意正與元代施造者的心理活動相吻合。由第68龕所處的地理位置,以及所展現出施造者的展示心理可見,第68龕彌勒羅漢群像,應為一龕元代造像。