1961-2020年黃河流域氣候變化特征研究

王勝杰,趙國強,王旻燕,范學峰,,王成剛

(1.中國氣象局氣象發展與規劃院,北京 100081;2.河南省氣象局,鄭州 450003;3.國家氣象信息中心,北京 100081;4.南京信息工程大學,南京 210044)

引 言

全球氣候系統變暖的事實是毋庸置疑的,近百年來全球地表溫度持續升高,平均增加了0.85 ℃,氣溫普遍升高尤以北半球中高緯度地區最為明顯,氣候變化對人類和自然系統產生著廣泛影響[1-3]。過去100年中國平均地表氣溫增加1.3~1.7 ℃,與全球變化趨勢一致,且增溫幅度明顯高于全球的增溫幅度[3-4]。黃河是中國第二大內河,發源于青藏高原巴顏喀拉山北麓的約古宗列盆地,自西向東流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陜西、山西、河南、山東9個省(區)。黃河流域在中國經濟社會發展和生態安全等方面具有重要的戰略地位[5],是中國重要的農業和能源基地[6],保護黃河是事關中華民族偉大復興和永續發展的千秋大計[7]。黃河流域橫跨青藏高原、內蒙古高原、黃土高原和華北平原等4個地貌單元,地勢西高東低,形成三級階梯,氣候類型復雜多樣,從高原濕潤區逐步向荒漠干旱區、溫帶半濕潤區過渡[8],區域氣候特征鮮明。

在全球氣候變化背景下,黃河流域氣候資源也發生了改變。前人研究結果表明,近50年來黃河流域氣溫呈顯著升高趨勢,冬季的增幅最大[9],年降水量和年降雨日數均呈下降趨勢,特別是秋季的減少最為顯著[9-10],參考作物蒸散量呈顯著增加的趨勢[11]。整體而言,冬季全流域出現暖濕化趨勢,春季上游呈暖濕化趨勢,而秋季中游為暖干化趨勢[9]。1960-2000年,黃河流域太陽總輻射和日照百分率呈下降趨勢,尤以夏季和冬季的下降趨勢明顯[12-13]。與此同時,黃河流域極端天氣氣候事件頻發,水資源、生態環境及農業生產也受到了氣候變化影響[14-19]。全流域極端氣溫指數均呈上升趨勢[14],極端降水量級存在顯著變異特征,且極端降水頻率增加[15];徑流量明顯減少,中游和下游徑流顯著下降[16-17];植被覆蓋呈現整體緩慢升高、局部退化趨勢;荒漠化擴展態勢得到遏制,但總體形勢依然嚴峻[18];作物生長季延長,一年一熟區和一年兩熟區邊界向北擴張[19]。前人對黃河流域氣候變化的研究多集中在全流域、黃土高原等局部地區或沿黃行政區域,側重于對溫度、降水、徑流等變化特征的探討[20-23],且以季節特征分析居多,少有對不同氣候基準期黃河流域及上、中、下游氣候變化特征的系統分析,大多未兼顧光照變化。在前人研究的基礎上,基于不同氣候基準期及黃河流域上、中、下游區劃,在了解黃河流域氣候變化概況的同時,分析探究不同時段的氣候變化時空特征。本研究基于1961-2020年黃河流域氣象臺站的地面觀測資料,明確近60年來全流域及上、中、下游不同地區平均氣溫、最高氣溫和最低氣溫等溫度要素,降水量和降水日數等降水要素,日照時數和太陽輻射等光照要素的時空分布特征,并將1961-2020年劃分為4個氣候基準期(1961-1990年為時段Ⅰ、1971-2000年為時段Ⅱ、1981-2010年為時段Ⅲ、1991-2020年為時段Ⅳ),分析不同氣候基準期氣候要素空間分布特征和時間演變趨勢,以直觀反映氣候變化對黃河流域全區及上、中、下游地區的影響,旨在為該區域積極應對和適應氣候變化,推進黃河流域生態保護和高質量發展提供科學依據。

1 研究資料與方法

1.1 數據來源

研究區域為黃河流域(95°53′-119°05′E、32°10′-41°50′N),涉及青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陜西、山西、河南、山東9個省(區)。氣象數據來源于中國氣象科學數據共享服務網(http://data.cma.cn/),包括研究區域內72個氣象站點1961-2020年逐日平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫、降水量、平均相對濕度、平均氣壓、日照時數和風速等觀測數據,研究區域及氣象站點分布如圖1所示。

圖1 研究區域及氣象站點分布

1.2 研究方法

1.2.1 太陽輻射

本文采用?ngstr?m公式計算太陽輻射[24-25]:

(1)

式中,RS為太陽輻射(MJ·m-2·d-1);Ra為晴空太陽輻射(MJ·m-2·d-1);N為最大天文日照時數(h);n為實際日照時數(h);a和b為經驗系數,隨大氣狀況(濕度、塵埃)和太陽傾角(緯度和月份)而變化,推薦使用a=0.25,b=0.50[26-27]。

1.2.2 氣候傾向率

本文采用最小二乘法[28]計算氣候傾向率,用xi表示樣本量為n的氣候變化量,用ti表示xi所對應的時間,建立xi與ti的一元線性回歸方程:

(2)

式中,a′為回歸系數,b′為回歸常數。以a′的10倍作為氣候傾向率,表示氣候要素每10年的變化趨勢,其中正值表示增加趨勢,負值表示減少趨勢。

1.2.3 數據處理

根據上述方法計算出72個氣象站點的氣候要素各個指標后,運用ArcGIS的IDW(反距離權重法)插值方法對氣象數據進行空間表達。本文設定的Cell size參數均為0.002,生成空間柵格數據,獲得空間分布圖。

2 結果與分析

2.1 氣溫變化特征

2.1.1 年平均氣溫

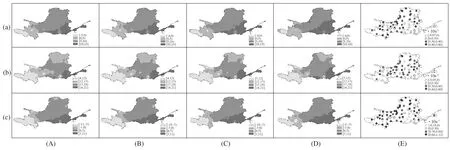

研究期間,黃河流域年平均氣溫平均為8.0 ℃,空間上呈現東高西低、南高北低的分布特征(圖2a)。黃河流域上、中、下游地區年平均氣溫分別為5.5、10.4和14.4 ℃。其中,年平均氣溫高值區集中在黃河流域中游東部及下游地區,包括陜西武功、寶雞,山西運城、流域河南段及山東段等地區,均高于12.0 ℃;低值區集中在黃河流域源區,年平均氣溫均低于0.0 ℃。1961-2020年,黃河流域年平均氣溫的氣候傾向率為0.33 ℃·10a-1,變化趨勢極顯著(P<0.01)。黃河流域上、中、下游地區的年平均氣溫氣候傾向率分別為0.36、0.28和0.30 ℃·10a-1。

比較不同氣候基準期年平均氣溫可知,4個氣候基準期年平均氣溫逐漸增加,時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的年平均氣溫平均值分別為7.4、7.7、8.1 和8.5 ℃(表1)。如圖2(a)所示,4個時段年平均氣溫分別為-4.1~14.5 ℃、-3.8~14.8 ℃、-3.3~14.9 ℃和-2.8~15.5 ℃,最高值差距為0.1~1.0 ℃,最低值差距為0.3~1.3 ℃。時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ年平均氣溫最高值均出現在山東濟南,時段Ⅳ的最高值出現在河南鄭州,而4個時段的最低值均出現在青海瑪多。從時間變化看(表1),時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的年平均氣溫氣候傾向率分別為0.12、0.36、0.54和0.38 ℃·10a-1,其中,時段Ⅲ升溫趨勢最為顯著,時段Ⅰ升溫趨勢最緩。4個時段大部分地區年平均氣溫均呈增加趨勢,時段Ⅱ-Ⅳ有97%以上的站點呈升溫趨勢,時段Ⅰ相對較少,為81%。

2.1.2 年平均最高氣溫

研究期間,黃河流域年平均最高氣溫平均為14.9 ℃,空間上呈現東高西低、南高北低的分布特征(圖2b)。黃河流域上、中、下游地區年平均最高氣溫分別為12.9、16.8和19.9 ℃(表1)。其中,平均最高氣溫高值區集中在黃河流域中游東部及下游地區,包括陜西武功,山西臨汾、運城,黃河流域河南段及山東段等地區,均高于19.0 ℃;低值區集中在黃河流域源區,均低于8.0 ℃。1961-2020年,黃河流域年平均最高氣溫的氣候傾向率為0.31 ℃·10a-1,變化趨勢極顯著(P<0.01)。黃河流域上、中、下游地區的年平均最高氣溫氣候傾向率分別為0.32、0.31和0.18 ℃·10a-1,均呈極顯著增溫趨勢(P<0.01)。

比較不同氣候基準期年平均最高氣溫可知,4個氣候基準期年平均最高氣溫逐漸增加,時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的年平均最高氣溫平均值分別為14.3、14.6、14.9和15.4 ℃(表1)。如圖2(b)所示,4個時段年平均最高氣溫分別為3.5~20.1 ℃、3.5~20.2 ℃、5.0~20.4 ℃、5.4~20.8 ℃。4個時段的年平均最高氣溫最高值均出現在河南鄭州,最低值均出現在青海瑪多。從時間變化看(表1),4個時段年平均最高氣溫的氣候傾向率差異較大,時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ分別為0.03、0.37、0.59和0.35 ℃·10a-1。其中,時段Ⅱ-Ⅳ總體呈極顯著增加的趨勢(P<0.01),而時段Ⅰ升溫較為緩慢。4個時段中,時段Ⅲ呈升溫趨勢的站點最多,全部站點均呈升溫趨勢,而時段Ⅰ僅有一半的站點呈升溫趨勢。

2.1.3 年平均最低氣溫

研究期間,黃河流域年平均最低氣溫平均為2.4 ℃,空間上呈現東高西低、南高北低的分布特征(圖2c)。黃河流域上、中、下游地區年平均最低氣溫分別為-0.4、5.1和9.7 ℃(表1)。其中,平均最低氣溫高值區集中在黃河流域中游東部及下游地區,包括陜西武功、寶雞,山西運城,黃河流域河南段及山東段等地區,均高于8.0 ℃;低值區集中在黃河流域源區,均低于-4.0 ℃。1961-2020年,黃河流域年平均最低氣溫的氣候傾向率為0.39 ℃·10a-1,變化趨勢極顯著(P<0.01)。黃河流域上、中、下游地區的年平均最低氣溫的氣候傾向率分別為0.44、0.31和0.42 ℃·10a-1,均呈極顯著增溫趨勢(P<0.01)。

圖2 1961-2020年黃河流域年均氣溫(a)、年均最高氣溫(b)、年均最低氣溫(c)及其氣候傾向率(E)分布

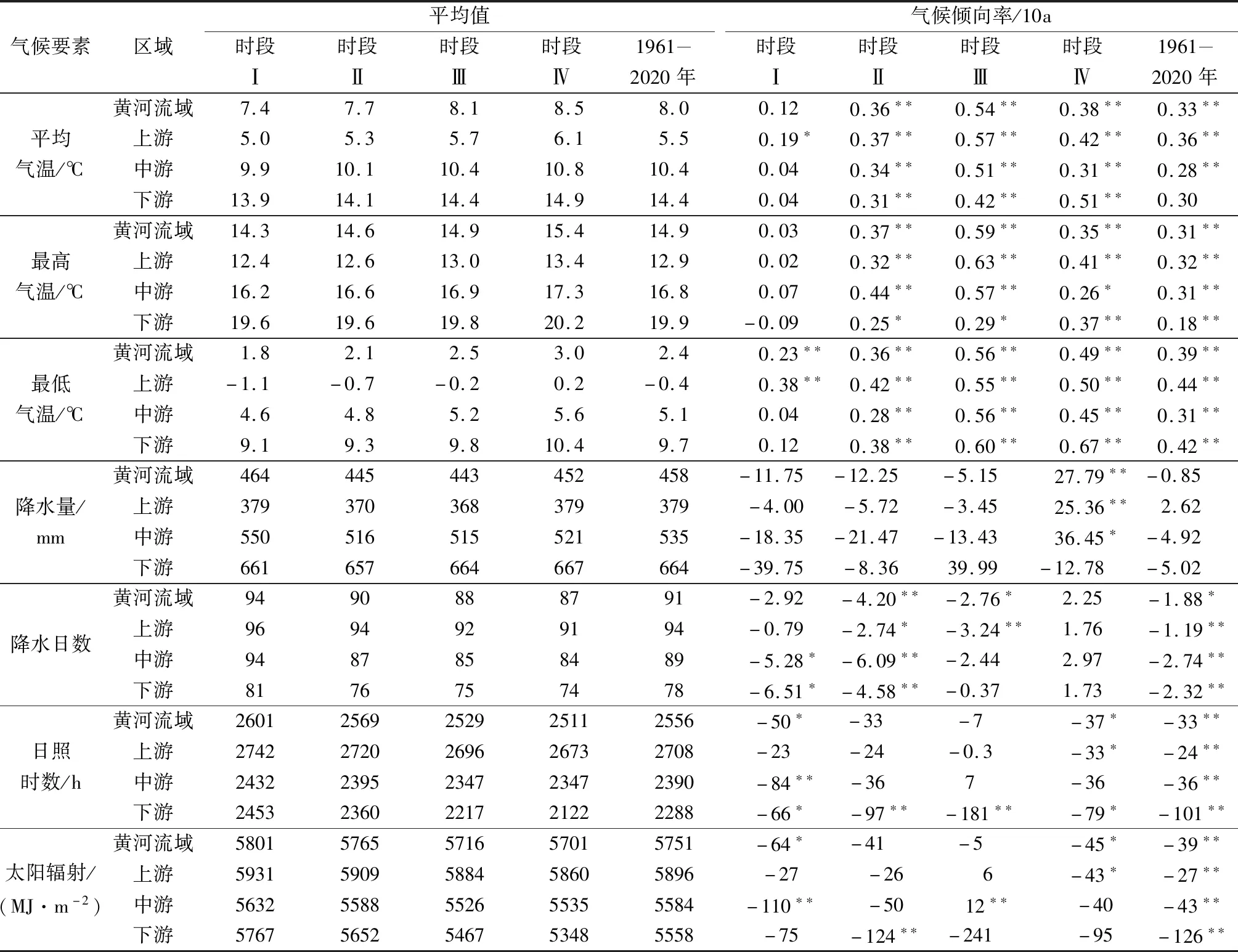

表1 1961-2020年黃河流域上、中、下游氣候變化特征

比較不同氣候基準期年平均最低氣溫可知,4個氣候基準期年平均最低氣溫逐漸增加,時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的年平均最低氣溫平均值分別為1.8、2.1、2.5和3.0 ℃(表1)。如圖2(c)所示,4個時段年平均最低氣溫分別為-10.1~10.2 ℃、-9.7~10.6 ℃、-9.0~10.7 ℃和-8.5~11.0 ℃。時段Ⅰ-Ⅲ的年平均最低氣溫最高值均出現在山東濟南,時段Ⅳ的最高值出現在河南開封,最低值均出現在青海瑪多。4個時段平均最低氣溫最高值和最低值差異不大。從時間變化看(表1),時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的年平均最低氣溫氣候傾向率分別為0.23、0.36、0.56和0.49 ℃·10a-1,4個時段均呈極顯著增加的趨勢(P<0.01)。4個時段中,時段Ⅲ呈升溫趨勢的站點最多,除青海西寧、寧夏鹽池站點外,其他站點均呈升溫趨勢;時段Ⅰ的相對最少,有85%的站點呈升溫趨勢。

2.2 降水變化特征

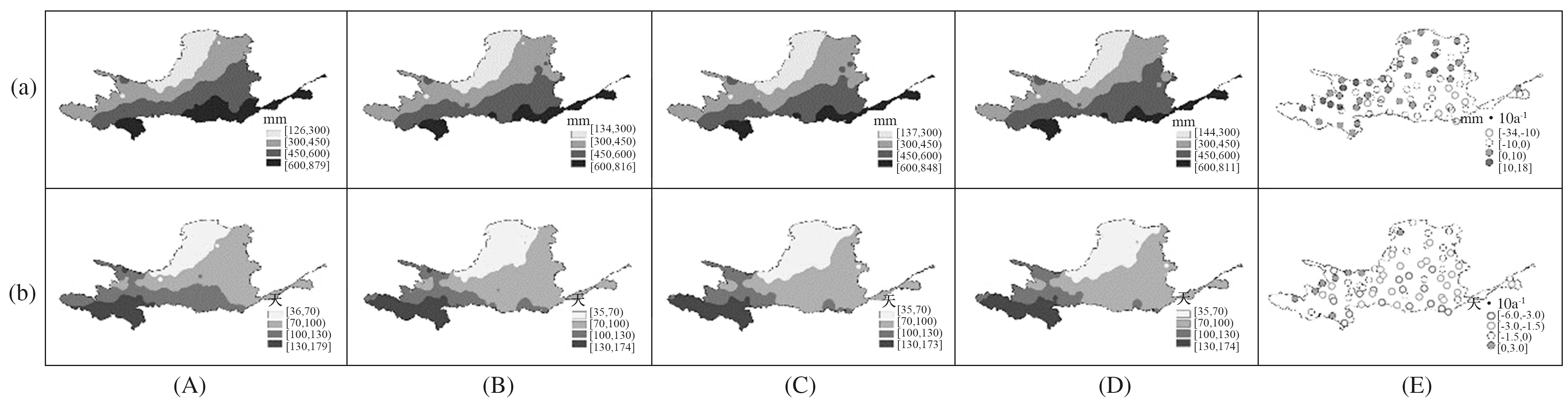

2.2.1 年降水量

研究期間,黃河流域年降水量平均為458 mm,空間上呈現為南高北低的緯向分布特征(圖3a)。黃河流域上、中、下游地區年降水量分別為379、535和664 mm(表1)。其中,降水量高值區位于黃河流域上游若爾蓋地區、中游欒川等地及下游華北平原,均高于650 mm;低值區集中在黃河流域上游地區,包括內蒙古杭錦后旗、臨河及寧夏惠農、陶樂等地區,均低于200 mm。1961-2020年黃河流域年降水量的氣候傾向率為-0.85 mm·10a-1,變化趨勢從西北向東南表現為由增加變為減少。黃河流域上、中、下游地區年降水量的氣候傾向率分別為2.62、-4.92和-5.02 mm·10a-1。

比較不同氣候基準期年降水量可知,時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的年降水量平均值分別為464、445、443和452 mm(表1)。如圖3(a)所示,4個時段分別為126~879 mm、134~816 mm、137~848 mm和144~811 mm,與時段Ⅰ相比,時段Ⅱ的年降水量最高值減少了63 mm,最低值增加了8 mm;與時段Ⅱ相比,時段Ⅲ的年降水量最高值增加了32 mm,最低值增加了3 mm;與時段Ⅲ相比,時段Ⅳ的年降水量最高值減少了37 mm,最低值增加了7 mm。其中,時段Ⅰ的年降水量最高值出現在陜西華山,時段Ⅱ-Ⅳ的年降水量最高值均出現在河南欒川;4個時段的年降水量最低值均出現在內蒙古杭錦后旗。從時間變化看(表1),時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的年降水量氣候傾向率分別為-11.75、-12.25、-5.15和27.79 mm·10a-1。其中,時段Ⅳ呈顯著增加趨勢,其他3個時段呈減少趨勢。時段Ⅰ-Ⅲ均有60%以上的站點年降水量呈減少趨勢,時段Ⅳ僅有9%的站點年降水量呈減少趨勢,大部分站點呈現不同程度的增加趨勢。

2.2.2 年降水日數

研究期間,黃河流域年降水日數平均為91 天,空間上呈現西南高北部低的分布特征(圖3b)。黃河流域上、中、下游地區年降水日數分別為94、89和78天(表1)。其中,降水日數高值區集中在黃河流域上游南部地區,包括青海達日、久治及四川若爾蓋、紅原等地,均高于140天;低值區集中在黃河流域上游西北部地區,包括內蒙古杭錦后旗、臨河及寧夏惠農、銀川等地,均低于50天。1961-2020年黃河流域年降水日數的氣候傾向率為-1.88 天·10a-1,變化趨勢顯著(P<0.05)。黃河流域上、中、下游地區年降水日數呈極顯著(P<0.01)下降趨勢,氣候傾向率分別為-1.19、-2.74和-2.32天·10a-1。

比較不同氣候基準期年降水日數可知,4個氣候基準期年降水日數逐漸減少,時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的年降水日數平均值分別為94、90、88和87 天(表1)。如圖3(b)所示,4個時段年降水日數分別為36~179天、35~174天、35~173和35~174 天,最高值差距為0~5天,最低值差距為0~1天。其中,時段Ⅰ和Ⅱ的年降水日數最高值出現在四川紅原,時段Ⅲ和Ⅳ的年降水日數最高值均出現在青海久治;時段Ⅰ的年降水日數最低值均出現在內蒙古臨河,時段Ⅱ-Ⅳ的最低值出現在內蒙古杭錦后旗。從時間變化看(表1),時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的年降水日數氣候傾向率為-2.92、-4.20、-2.76和2.25天·10a-1。其中,時段Ⅱ的年降水日數呈極顯著減少趨勢,時段Ⅳ的年降水日數呈增加趨勢。時段Ⅱ和Ⅲ均有86%的站點年降水日數呈減少趨勢,而時段Ⅳ有86%的站點年降水日數呈增加趨勢。

圖3 1961-2020年黃河流域年降水量(a)、年降水日數(b)及其氣候傾向率(E)分布

2.3 光照變化特征

2.3.1 年日照時數

研究期間,黃河流域年日照時數平均為2556 h,空間上呈現西南高東南低的分布特征(圖4a)。黃河流域上、中、下游地區年日照時數分別為2708、2390和2288 h(表1)。其中,日照時數高值區集中在黃河流域上游北部地區,包括內蒙古烏拉特中旗、杭錦后旗、臨河、東勝及寧夏惠農等地,均高于3000 h;低值區集中在黃河流域中下游南部地區,包括陜西寶雞、武功,甘肅天水,河南盧氏、欒川等地,均低于2100 h。1961—2020年黃河流域年日照時數的氣候傾向率為-33 h·10a-1,變化趨勢極顯著(P<0.01)。黃河流域上、中、下游地區年日照時數也均呈現極顯著(P<0.01)下降趨勢,氣候傾向率分別為-24、-36和-101 h·10a-1。

比較不同氣候基準期年日照時數可知,4個氣候基準期年日照時數逐漸減少,時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的年日照時數平均值分別為2601、2569、2529和2511 h(表1)。如圖4(a)所示,4個時段年日照時數分別為1870~3213 h、1805~3216 h、1755~3211和1755~3218 h,與時段Ⅰ相比,時段Ⅱ年日照時數最高值增加了3 h,最低值減少了65 h;與時段Ⅱ相比,時段Ⅲ年日照時數最高值減少了5 h,最低值減少了50 h;與時段Ⅲ相比,時段Ⅳ年日照時數最高值增加了7 h,最低值差異較小。其中,4個時段的年日照時數最高值均出現在內蒙古杭錦后旗;時段Ⅰ和Ⅱ的年日照時數最低值出現在陜西寶雞,時段Ⅲ和Ⅳ的最低值則出現在陜西武功。從時間變化看(表1),時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的年日照時數氣候傾向率分別為-50、-33、-7和-37 h·10a-1。其中,時段Ⅰ和Ⅳ減少趨勢最顯著,有20%左右的站點年日照時數呈減少趨勢,時段Ⅲ的減少趨勢最緩,有54%的站點年日照時數呈增加趨勢。

2.3.2 年太陽輻射

研究期間,黃河流域年太陽輻射平均為5751 MJ·m-2,空間上呈現西部高東南低的分布特征(圖4b)。黃河流域上、中、下游地區年太陽輻射分別為5896、5584和5558 MJ·m-2(表1)。其中,太陽輻射高值區集中在黃河流域上游北部地區,包括內蒙古臨河及寧夏同心、中寧、陶樂等地,均高于6200 MJ·m-2;低值區集中在黃河流域中、下游南部地區,包括陜西寶雞、武功及甘肅天水、河南盧氏等地,均低于5300 MJ·m-2。1961-2020年黃河流域年太陽輻射的氣候傾向率為-39 MJ·m-2·10a-1,上、中、下游地區的分別為-27、-43和-126 MJ·m-2·10a-1,均呈現極顯著(P<0.01)下降趨勢。

比較不同氣候基準期年太陽輻射可知,4個氣候基準期太陽輻射逐漸減少,時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ年太陽輻射平均值分別為5801、5765、5716和5701 MJ·m-2(表1)。如圖4(b)所示,4個時段年太陽輻射分別為5102~6348 MJ·m-2、5029~6248 MJ·m-2、4981~6275 MJ·m-2、4987~6251 MJ·m-2,與時段Ⅰ相比,時段Ⅱ年太陽輻射最高值減少了100 MJ·m-2,最低值減少了73 MJ·m-2;與時段Ⅱ相比,時段Ⅲ年太陽輻射最高值增加了27 MJ·m-2,最低值減少了48 MJ·m-2;與時段Ⅲ相比,時段Ⅳ年太陽輻射最高值減少了24 MJ·m-2,最低值增加了6 MJ·m-2。其中,4個時段年太陽輻射最高值出現在寧夏中部,最低值出現在陜西寶雞。從時間變化看(表1),時段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ的年太陽輻射氣候傾向率分別為-64、-41、-5和-45 MJ·m-2·10a-1,其中,時段Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ均有66%以上的站點年太陽輻射呈增加趨勢,而時段Ⅲ僅有51%的站點年太陽輻射呈增加趨勢。

圖4 1961-2020年黃河流域年日照時數(a)、年太陽總輻射(b)及其氣候傾向率(E)分布

3 結論與討論

(1)氣候變化背景下,1961-2020年黃河流域年平均氣溫、年平均最高氣溫、年平均最低氣溫總體呈東高西低、南高北低的空間分布特征,這與黃河流域地形及緯度帶有關。從時間上看,溫度變化表現為極顯著的升高趨勢。年平均最高氣溫與年平均最低氣溫的變化具有不對稱性,且年平均最低氣溫變化對年平均氣溫升高的貢獻率更大,這與劉勤等[9]的研究結論一致。對比上、中、下游的年平均氣溫變化特征發現,上游的升溫趨勢最為明顯,下游的升溫相對較緩;對于年平均最高氣溫,上游的升溫趨勢最為明顯,下游的趨勢相對較緩;對于年平均最低氣溫,上游的升溫趨勢最為明顯,中游的趨勢相對較緩。對比4個氣候基準期的溫度變化特征發現,時段Ⅳ的平均值高于前3個時段的平均值,除時段Ⅰ升溫趨勢相對緩慢外,其他3個時段均呈極顯著增加趨勢,其中時段Ⅲ升溫趨勢最顯著。

(2)1961-2020年黃河流域年降水量和年降水日數總體呈下降趨勢,主要是受大氣環流變化的影響[10]。年降水量在空間上呈現為南高北低的緯向分布特征。以降水量作為指標所劃分的干旱、半干旱、半濕潤和濕潤地區,對應的年降水量分別為200~250 mm、250~450 mm、450~650 mm和>650 mm。據此標準,黃河流域大部分地區屬于半干旱和半濕潤地區。上游的年降水量呈增加趨勢,中游和下游的呈減少趨勢。年降水日數在空間上呈西南高北部低的分布特征,上、中、下游地區的年降水日數均為極顯著減少趨勢,中游的減少幅度最大,上游的減少幅度最小。對比4個氣候基準期的降水變化特征發現,時段Ⅰ的平均值高于后3個時段的平均值。從時間變化趨勢看,年降水量呈先減少后增加的趨勢,年降水日數呈逐漸減少的趨勢,其中時段Ⅳ年降水量顯著增加,時段Ⅱ和Ⅲ年降水日數顯著減少。

(3)1961-2020年黃河流域年日照時數和年太陽輻射總體呈下降趨勢,可能是由于氣溶膠濃度增加和風速降低等因素導致的,同時還受到云量、降水的影響[29-30]。年日照時數空間上呈現為西南高東南低的分布特征,年太陽輻射空間上呈西部高東南低的分布特征。黃河流域下游地區的年日照時數和年太陽輻射下降趨勢最為明顯,中游地區的下降幅度次之,上游地區的下降幅度最小。對比4個氣候基準期的年日照時數和年太陽輻射變化特征發現,時段Ⅰ的平均值高于后3個時段的平均值。從時間變化趨勢看,時段Ⅰ和Ⅳ年日照時數和年太陽輻射的減少最為明顯,且呈顯著減少趨勢,而時段Ⅲ的減少趨勢較緩。

(4)近60年來黃河流域總體呈現暖干變暗的過程,但干濕變化特征在區域間差異較大,上游地區整體呈暖濕化特征,而中游和下游地區呈暖干化特征。對比4個氣候基準期,時段Ⅰ-Ⅲ整體呈暖干變暗的過程,而時段Ⅳ表現為暖濕變暗的過程。由于受到條件限制,本研究未能從氣候機理和物理過程角度出發,分析探討氣候變化特征成因,需要未來深入研究分析。黃河流域熱量資源不同程度的豐富,可能使作物生長季延長,喜溫作物的潛在適宜種植面積增大,但同時中、下游地區降水資源呈減少趨勢,也將進一步加劇該地區農業水資源的供需矛盾。未來氣候變化情景下,黃河流域氣溫將持續升高,降水變化具有較大的不確定性,水熱資源變化的季節分配和空間分布差異明顯[31]。因此,黃河流域應對氣候變化,需制定并采取適應性對策,合理配置水資源,提高水資源利用效率;加強上游水源涵養、中游荒漠化和水土流失治理、下游濕地保護,改善生態環境;培育優良抗逆品種,優化調整種植制度,以減少氣候變化對水資源、生態環境及農業生產等方面的不利影響[32-33]。