秋訪鎮寧箭樓

郭宏旺

秋風乍起,天高云淡,左云五路山摩天嶺層林盡染。在這秋色濃濃絢爛多彩的季節里,我沿著為開發古長城旅游而新修的柏油馬路,再次探訪家鄉寧魯堡北側的鎮寧箭樓。

鎮寧箭樓處在晉蒙邊界古長城上一道重要關口。東西連接長城,挾兩山之險而中控河谷,易守難攻,在冷兵器時代戰略意義重大。鎮寧空心箭樓也是居庸關以西完整保存下來的唯一空心箭樓。

沿著土坡上的小道攀援而上左轉,首先映入眼簾的是一道舊門洞,已經破敗不堪。東西兩側墻體部分坍塌,底部幾層石條破損裸露,深約5米拱形門洞里的磚碹也殘缺嚴重。穿門洞入長方形堡院,西側土墻斑坍、老榆枯立;東側黃土斷崖壁立,風中褐草凄凄,滿目蕭瑟。

鎮寧箭樓修建于明代,是戚繼光帶義烏兵修的,義烏兵的后代還來探訪過。箭樓又名馬市樓,這個城堡曾經也是一個市場城,在古代漫長的邊貿歷史中發揮過非常重要的作用。

我沒有急于登上箭樓,先朝箭樓的東北方向踱去。這里又是一座磚碹門洞,貫通長城內外,門洞外俯瞰一條長長峽谷。門洞極為低矮,只可容一人彎腰通過。這個門洞有一個細節我認為非常重要:近4米深的門洞內,頂部北側磚層的高度低于南側足足有20公分,成人鉆過時根本不可能完全地直起腰來。這樣的設計是出于當年御敵的功能,還是后來邊貿的需要,有待于考證,但是我覺得這個小小通道類似于現在的一處邊防檢查站。

鎮寧箭樓米色條石砌基,青磚砌墻,內部空心。樓南有一石箍門,門額上嵌有石匾,陰刻楷書“鎮寧”二字古拙蒼勁,匾外四周有磚雕圖案。拱券門石框上原雕有花飾,現已經殘損。鎮寧樓分上下兩層,下層由南門進,有梯道可通上層;上層東西各四箭窗,北有三箭窗,南有一小門居兩箭窗中。樓為回廊結構,頂上原有鋪房為仿木結構。二層的空心箭樓,全部用青磚砌成,高達17米,樓體上下貫通,形成回廊,回廊中央有一正方形小室,是做倉儲或戍邊士兵住宿處。沿回廊四面共有14個箭窗,可以從不同的角度發現敵情,用弓箭或滾木擂石攻擊入侵之敵。設計精巧無死角,獨具匠心。

拾級而上入內,看到的是巨大的隧道結構,頭頂是長長的拱體。要想登上第二層,需要首先爬上一百多級的石頭臺階。第二層,通行的走廊,囤住小室與箭窗,其設計集防御、攻擊、居住、倉儲多功能于一體,巧奪天工,令人贊嘆不絕!

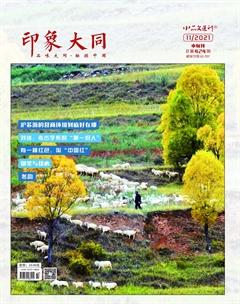

由箭窗向外瞭望,視野寬闊無限。蒼天寥廓、千山萬壑,羊群時隱時現,秋草拂浪,好一派北國邊塞風光。

從二層中央往上,有一類似于天窗的攀升口,由此攀登上最高頂。這是防御的最后一道關口,可以居高臨下擊敵,占盡地利之勢。樓頂平坦豁然開朗,四周建有近一米高的垛墻。此設計與建造,即使在緊急情況下,依然可以一邊瞭望一邊繼續攻擊敵方,真的是考量周全、萬無一失。

在古代,這樣集隧道、拱體、多層加回廊于一體的復雜工程,無論從設備,無論從技術方面都是極具挑戰性的,甚至有些不可思議,所以我們不得不欽佩古人超凡的勇氣、力量和智慧。

箭樓雄立于市場城的北墻之上,也就是長城之上,保護得相對完整,被當地人叫做“狐仙樓”,附近村里一直傳聞里面有狐仙,或許正是由于這種信奉的威懾力,這座古箭樓才得以基本保全。可見迷信傳言也有其震懾力。

走出城堡,繞到箭樓的背后遠望,殘缺而古崛的長城順山勢連綿起伏,直達北方內蒙古疆域。腳下亂石森森,矮楊悚立,在一片草叢的碎石中,我有新的發現。從這里摳出一枚古代的三角箭鏃,一半裸露在外一半埋在泥土中,已經有一部分腐蝕殘缺了。箭鏃很小,但置于手掌心我卻感覺到了莫名的沉重。

古為金戈鐵馬地,后做茶馬貿易口。這大概可以簡單概括這座長城箭樓的歷史變遷與豐功偉績吧!

極目四野:

丘壑縱橫,山脊綿連。棘林草莽,長城蜿蜒。啾啾鵲噪,天風耳邊。撫今思往,感慨萬千!

遙想當年:

長城內外,紛飛狼煙。刀劍血雨,朔風烈烈。悲情西口,古堡雄關。茶馬邊貿,融合蒙漢。

不覺中已是黃昏,西邊殘陽如血,寂寥的古楊與參差的山峰掩映在落霞的余暉中,千年的滄桑盡入心底,真的是別有一番滋味。念天地之悠悠,雖不一定會潸然淚下,但倍感悵然是一定的。

- 小品文選刊·印象大同的其它文章

- 渾源扇鼓

- 郭宏旺筆下的《左云味道》

- 今天,我想慢一點

- 深巷尋味

- 有一種紅色,叫“中國紅”

- 迷路的羔羊