“云中——伴山”記

徐林

7月29日上午,我們一行二人應“云中——伴山”孫總之邀,前去送幾本《印象大同》。沿著208國道一路向北約20多公里,右拐進入長城旅游公路2公里就到了。

“云中——伴山”是一座民宿,緊挨祁皇墓村北。村子很小,一處處低矮的黃土院墻圍著幾間磚瓦房,看樣子有二、三十戶人家。幾株杏樹探出墻外,墻角下的豆角已爬到墻頭頂上。街道空空如也,偶爾有幾只雞慢騰騰地在尋覓著什么。放眼四望,山丘、田地、樹林郁郁蔥蔥一塵不染,分外寧靜。

將車停在民宿館前,馬總編提議說:“這么靜,我們還是先上山看看去!”

說是山,其實是幾頂土石小丘。我們面北撥開松枝步行200多米就上了最高峰。瞬間,微風撲面而來,一陣陣清爽滲透到腳底,朵朵白云仿佛伸手可摘。

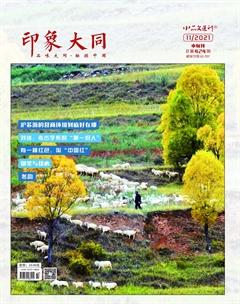

眼前豁然開朗,飲馬河濕地寬廣平坦,碧綠無垠,羊群像一朵朵白云飄落在其中。飲馬河由北向南逶迤而下,像一條白練隨風飄逸。

東山腳下的古長城,經歲月侵蝕已殘缺不全,但依然威武雄壯,爬山越嶺,縱橫蜿蜒,伸向天際,前不見首,后不見尾。這就是有名的弓字形長城,建于嘉靖二十八年(1549年)。當時六堡孤懸塞外,俺答汗(1548年)率軍攻打六堡,大同總兵率軍出征,在東起宏賜堡西至保安堡開展攻防戰,戰后在六堡以北,以宏賜堡起,經鎮羌堡向西至徐達堡與原長城相接,形成弓形。

長城以內,宏賜堡、得勝堡、鎮羌堡、市場堡剛毅、蒼桑,像衛兵一樣守護著長城。這片土地在明朝時,“戰則烈馬嘶鳴,和則貢使絡繹”。演繹了太多的故事。這些堡是明長城大同鎮重要關堡,戰略位置十分重要,直接關系到大同鎮城的安危。嘉靖、隆慶年間蒙古貴族多次率兵南下,為打通道路都是先攻下這幾座堡。隆慶五年明蒙在得勝堡舉行了“和議”儀式,簽訂了互市通關協議。至此漢蒙融合,關口商貿繁榮。我們所站位置向西500米處,那條南北土路就是過去的驛道。“南來煙酒糖布茶,北往牛羊駱駝馬。”多少商賈顯貴行走在這條路上,于謙、那答汗等通過這條道路往返于明蒙之間,做出了民族大融合的歷史貢獻。看來儒家提倡的“和為貴”還是符合歷史發展方向的。和則兩利,斗則兩敗。淹隱故道的樹林蒼蒼茫茫,向西一直延伸到云際處。

我們腳下就是會遠堡。堡的痕跡已沒有了,只留下一片細碎的瓦礫。史書記載,在宏賜堡東南10里,有一山巔,山上有小堡為會遠堡。瞭望長城內外敵情,調動指揮五堡軍馬以御敵。

隔河東望,西寺山氣勢宏偉,嵐氣繚繞,圓圓的馮太后墓就坐落在山頂之上,日日夜夜守望著塞外的山山水水。

村南外是一片片依地勢而修建的不規則農田,白色的、蘭色的、黃色的、綠色的挨挨擠擠。零零星星的幾頂黃白色草帽搖搖晃晃,那應該是鋤地的農民。

眼下的祁皇墓村方圓二、三百米。村名的來由傳說是馮太后守墓人后代繁衍形成的。守墓怎么不在墓的周圍,而在隔了一道深谷,距太后墓有六、七里遠,路途崎嶇還得下山、過河、爬山的祁皇墓村呢?雖后查閱了一下資料,據山西大學北魏研究所許孝堂《拓跋帝陵考古調查》一書研究確定,祁皇墓村就是桓帝拓跋猗迤與皇后祁氏合葬墓的守墓村。該墓的具體位置在已廢舊的舊村北坡山頂,一塊叫侯家墳的耕地上。“侯”就是“晉鮮卑歸義侯桓帝拓跋猗迤”。這塊山地有10多畝,背靠野狐嶺,二河夾一山,是上好的風水寶地。公元305年桓帝葬在這里。祁皇后生有三子,桓帝去世后,祁氏長子拓跋普根繼位,建興四年(316年)四月拓跋普根去世,祁立孫子為首領,同年十二月,祁氏的孫子去世,索頭部人擁立拓跋猗迤弟之子耶律為首領。祁氏性情兇猛猜忌,因拓跋耶律得人心,勢力強,怕對兒子不利,于太興四年(321年)殺害拓跋耶律,而立次子拓跋賀瘴為首領,但未親理政務由祁氏把持國政,時人稱索頭部為女國。太寧二年(324年),祁氏去世。北魏建立后,追尊拓跋猗迤為桓皇帝,祁氏為桓皇后。桓帝去世后因祁皇后把持朝政多年,民間稱祁皇后為祁皇,他(她)們的合葬墓也稱為祁皇墓。

一陣輕快的音樂響起,是孫總打電話讓我們回“伴山”吃飯。時間已近中午,不知不覺已過去1個時辰。天氣預報為31°C,但不覺熱,只覺得涼涼的輕風不時地吹拂著衣衫。

伴著“吱呀”一聲厚重的推門聲,我們踏進了大院內,這是一處坐北朝南的仿古建筑。院子有十來畝大。正面是一棟兩層廟宇式小樓,仿古瓦、露明柱、大木門窗,古樸大方。右側是碧藍泳池,池底蘭色的彩磚細小紋理清晰可見,水面波光粼粼;左側是餐廳和茶室,可順著臺階上屋頂觀光;南面是一溜廚房和工作間;院里原石鋪就的路旁是一池池各樣小樹和花草,招蜂引蝶上下飛舞,左邊的小涼亭靜靜地候著客人。孫總引著我們上正面的二層客房參觀;共6間3套,客房寬大整潔、原生態打造。東面2套是日式風格,淡粉色的榻榻米、褐色的木地板、智能坐便器,墻角幾許落葉,房間雅致而高潔,頓覺心底舒暢而純凈;西面2套是中式典范,處處散發著現代藝術氣息,草席吊裝的天花板、炕式大床、讓人溫馨而放松。坐在明亮的窗戶前向外瞭望,前面不遠處一塊蕎麥正在放花,一片濃濃的粉白色,在滿眼的黛色中格外潔凈。前面頂頂小山丘崢嶸疊翠相互擁抱,一縷縷淡淡的云霧飄繞在小山頂上,人仿佛置身于云中。怪不得起名“云中——伴山”,真是人在云中屋伴群山啊!我不由地驚嘆,選地造館之人慧眼獨具。不僅是風水寶地,也沐浴著山川秀美之靈氣、歷史文化之瑰寶的光環!我想在夜晚品著香茗,望著天空閃爍的星星,世界都沉浸在茫茫的幽色中,人恍如在夢境,那該有多愜意呀!

“飯點到啦!”孫總話音打斷了我的沉思。

餐廳就設在涼廳里,點點如篩如撒的陽光將小廳打扮得格外溫馨。飯菜有紅的炒西紅柿、綠的炒豆角、白的豆腐燴粉,還有燉羊肉……孫總說食材都是自己菜園子的,羊肉是村里老鄉養的。她要打造一個最好的民宿,大事小事一定要做到最好。正在興談中,一位村里的大姐送來一小盆炸油糕,“聽說來了貴客,我今天正好吃油糕,端來嘗嘗。我們這里的飯很地道,都是綠色的。糧呀、油呀、菜呀養份多,你們城里人是吃不到的。”不知誰說了一句“太客氣了,真是感謝!”他說:“我們村就這習慣,來了稀罕人就會送點好吃的。”油糕金黃金黃的,我夾起一個送到口里,啊!拽牙拽牙的。真是“軟、筋、黃。”

不知不覺已過2點,我們就要回城了,孫總挽留讓體會一下山中的夜晚,我們真想住一宿,遠離那如林的高樓和喧鬧市區,靜靜不安的心,洗滌一下煩躁的心緒,我們只是沒有時間。汽車向前飛馳,回望“云中——伴山”,穿紅戴綠的主人們還向我們招手。在綠茵茵的莊稼映襯下,用“萬綠叢中一點紅”形容再恰當不過了!

- 小品文選刊·印象大同的其它文章

- 渾源扇鼓

- 郭宏旺筆下的《左云味道》

- 今天,我想慢一點

- 深巷尋味

- 有一種紅色,叫“中國紅”

- 迷路的羔羊