古典式的現代氣質與民族音樂語言的交融

—— 論姚恒璐第二鋼琴敘事曲《寧夏川的“花兒”》創作特征

張路坤(江蘇師范大學,江蘇 徐州 221000)

民族民間的傳統音樂與西方的作曲技法相結合的做法,在我國的音樂創作中并不鮮見,但在這部作品中,充滿了濃郁的民族風味和充沛的創新意識,既生動樸實地描繪了寧夏川地區的人文地貌,又縈回著“塞上江南”的別樣風情,虎斑霞綺而又林籟泉韻[1],形成了一種鮮明的古典式現代風格。具有極強的藝術性以及貼近聽眾的親近感,也產生了較為廣泛的影響,深受業內外人士的喜愛,得到業內專家、學者的高度評價。

一、民族民間音樂素材的引用及地域化的音樂風情

《寧夏川的“花兒”》由四個“花兒”的主題貫串發展而成七部回旋曲式。主部采用變形的方式反復出現。對于原生態的民歌,作曲家采取的是直接引用,所引用的這幾個“花兒”音樂主題,在材料上通常會具有主題動機的音程共性和進一步發展變化的空間。作曲家說:“每一個主題都采用了一首原味的民歌,運用其共同的動機,將其連接在一起。”那么作曲家是如何使得不同的“花兒”主題,形成渾然一體的結構?首先從“花兒”的核心音調上截取,其次是其中旋法的走向。這兩點是構成這個地域音樂的共性基礎。

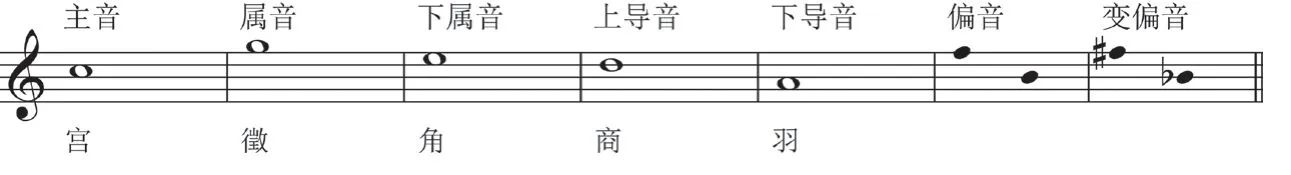

在我國的民族調式的“DNA”里,我國普遍采用的是以“do re mi sol la”組成的五聲音階。[2]雖然五聲骨干音起到的是共性調式的作用,而真正能夠形成音樂的調式色彩的往往是這些偏音的運用。在寧夏“花兒”曲令中偏音多使用的是清角音,變宮音的使用較少。旋法就是其共有的特點,根據核心音調的運動最普遍的形式,進行抽列概括形成一個音列。

譜例1中音列的排列,并不是調式音階,花兒曲令中多以“商徵”調式為主,以“商音”或者“徵音”為調式的主音,其他的音圍繞著主音進行迂回運動。

譜例1.

運用音樂的語言來講述不同地域風貌或民族民間音樂風韻,在我國當代的音樂作品中是一種屢見不鮮的形式。作曲家本人曾說:“五聲性調式產生于千年古國的社會形態,由于語言文字的發聲而趨向于不同的個性。‘地域音樂風格’及其‘旋法’是民族音樂研究中的高境界追求。”在這部作品中以寧夏“花兒”音樂為創作素材,以其音樂語言去演繹寧夏傳統民間音樂的音韻,賦予作品獨特的地域化音樂色彩。仔細研究其主題音調的進行輪廓,不難發現,每一個主題里面都帶有清角音。在民族調式中偏音屬于調式音階音,不屬于外音,作品中清角音的處理上,并沒有都處于弱拍位置,A、B主題中清角音采用弱拍的用法;D主題是向上純四度跳進;F主題清角音下跳小三度。原有旋法特點的前提下加用清角音不會破壞音樂的旋法特征,反而會為其增添不同的韻味,調式上也不會發生變化。但是在原本的“花兒”旋法的音列中沒有角音,會使得音階具有雙重調性的性質,那么清角音的使用則會改變原本的調式音階。民族風格與地方色彩的重要因素之一,就是在音階和調式中加入偏音的使用,但偏音的使用應該符合其音樂旋法特點與規律,只有這樣才能更幫助我們準確地理解“花兒”音樂所具有的民族風格與地域魅力。

“在調性音樂的共同寫作時期,動機——主題和調性布局是認識作品的結構輪廓形成的主要途徑。”[3]作品中的四個主題都是圍繞著“商、徵”音展開的,全曲中各個主題是依據動機中所具有的大二度、小三度、純四度、音程框架,通過重復、疊加、移位以及分裂等手法,輔以聲部進行的線條進行展開。其動機和主題結構如下:

A主題動機(主部主題),由4個音組成純四度+大二度(d、g、d、c)組成的四音組,純四度音程的重復,既強調了作品旋律的民族化風格特點,又暗示了作品的整體的音程特征,以及主要的情緒氛圍。B主題動機(插部1),由兩個三音組構成,大二度+純四度(bb、c、f),大二度+小二度(c、bb、a)在動機的構成上基本延續A主題動機的核心音程,增添了一個小二度,在旋法上開始趨于多樣性。從主題的旋律進行上來看,采用抒情的音調來表現對寧夏川的質樸的贊美。D主題動機(插部2),由大二度、大三度、小三度、純四度構成九音組(g、bb、f、d、f、g、d、bb、c),速度為中板,十六分的音符的快速流動,音樂帶有輕松詼諧俏皮的音調。F主題動機(插部3),由純四度、純五度構成的五音組(e、b、e、b、#f),熱情洋溢的華彩段落,抒發了寧夏川人們對于美好生活的喜悅之情。

基于這個創作構思,作品中的每一個音樂主題,除了都帶有寧夏“花兒”核心音調的共性以外,主題與主題之間最為核心的是共同的音程因素,每一個主題都包含著:音程級2、3、4。因此整首作品都是圍繞著典型的音程級進行設計、發展,貫穿全曲。

譜例2.

二、與民族音樂語言相適應的現代氣質

音樂的民族風格,作為音樂的一種藝術特點和思想特點,在一定程度上,能表現出一個民族特定的審美意識和文化哲學內涵,能反映出一個民族的傳統文化。[4]這部作品,在創作上以寧夏“花兒”中的傳統曲牌作為音樂主題的特征既是創作上的共性,但作曲家更關注的是創作理念、“花兒”音樂的表現形式以及風格意蘊,所呈現的新時代的嶄新面貌。

(一)民族化與現代非三度疊置和聲進行

和弦結構的復雜,也是音樂表現功能的要求。[5]在這部作品中,和弦的結構不再拘泥于傳統的三度疊置和聲,和弦的音響聽覺也不再是司空見慣的“協和”觀念。正如勛伯格所說:“不協和音是作曲家們擺脫陳詞濫調的原動力。”因而作曲家并不滿足已經被普遍接受的不協和音的音響,并在此基礎上不斷的探索,力求探索出屬于我們本民族的半音化和聲音響。

在和聲體系中,我們常常把“非三度疊置的和聲”看作非傳統的功能和聲體系,而二度疊置或四五度疊置的和聲,既是現代和聲材料,又是中國傳統的五聲性和聲體系中重要的縱合式和聲語言。作曲家在作品創作中大量地使用非三度疊置的和聲語言,并在此基礎上加入了五聲性的半音化手法,采用這些和弦的“原動力”在于民族調式中“旋法”的需要,以及五聲性“縱合式”線性思維和聲,強調橫向線性進行的音程規律。和聲的半音化使用,不僅僅局限于低音線條的配置中。民族化旋律中運用半音化的低音線條,在姚恒璐的音樂作品中很常見,低音線條上設計上行或下行的小二度進行,由于在低音線條的起始不同,和弦的選擇上也不同于傳統的和聲的功能進行,因而會產生出不同的和聲連接上的音響色彩。正如作曲家所說:“和聲的選擇上,不僅僅是音級之間的進行,還應該考慮音響色彩。”對于和聲的創新,也是對于民族音樂風格與其相適應的現代音樂語言的探索。

譜例3.

譜例4.

(二)具有現代精神的民族調式的曲調

《寧夏川的“花兒”》這部具有民族民間曲調原型的作品,旋律中也充滿著現代的氣息。在創作中,作曲家將半音化的旋律隱藏在原型的民族化的調式旋法中,使得這部作品的音樂風格具有民族風格,又有現代的氣質。

作為一部民族風格的作品,在民族旋法的走向上做了調式調性布局,并且在此基礎上加入現代的調性思維,使得在音響的聽覺上,傳統與現代的獨特運用,在技術上不拘一格的融合,從而賦予了作品新的氣質和可聽性。

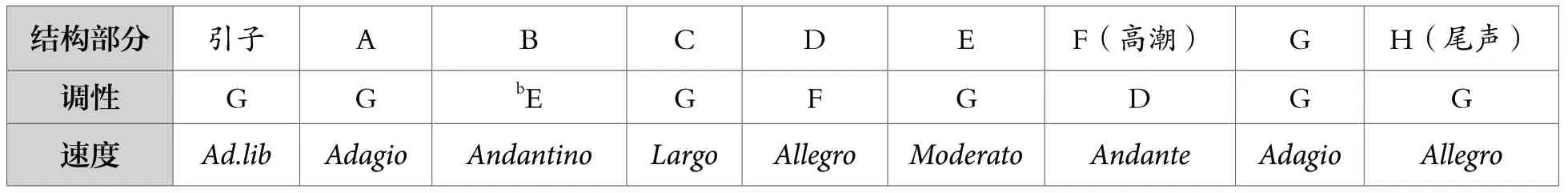

表1.全曲調性布局表

在調性的安排上,作曲家采用的是以五聲性的調式旋法進行調性布局,全曲以G為中心調性,突出這一主要的調性,插部B的調性與主部的調性是一個大三度;插部D與主部是一個大二度;插部F與主部是主屬關系。傳統的調式調性布局與調式音階的互相作用,作曲家以“G”作為調性布局的中心調性音:G—bE—F—D—G,構成G商燕樂四聲調式音階或G角清樂四聲調式音階。

調式問題既是基本樂理中的一個核心課題,也關系到音樂創作中“音樂風格”的取向問題,因此在創作、表演的各個環節都受到人們格外的關注。由于調式音階每個單音之間都構成了相對固定的音程關系,加之其首尾中心音的核心作用,使得調式音階本身就具備了一定的音樂色彩,潛在地暗示了音樂的格調。可以說,對調式問題的研究,就是對音樂語言構成要素的研究,也是間接地對音樂闡述風格的研究。[6]五聲調式是我國音樂作品中最常用的一類調式,依照我國傳統的命名法把宮、商、角、徵、羽這五種調式稱為五聲調式。每種調式由5個主要音級產生,均沒有變宮與清角(即fa、si)音。其調式音階如譜例5。

六聲調式的主要音級以五聲調式為主,在此基礎上加入了偏音:清角、變宮、變徵、清羽(即fa、si、#fa、bsi)。六聲調式的特點是:可以認為五聲調式多加了一音或七聲調式缺少了一音。[6]157如譜例6。

七聲是在五聲的兩個小三度間加上半音而形成的,其半音關系是靠上或靠下,都并沒有在旋律中影響“宮商角徵羽”這五個骨干音的確定。[7]如譜例7。

中國各民族的音樂所采用的調式是多種多樣的。其中,五聲調式與五聲骨干音的七聲調式運用最為普遍,音樂學術界統稱之為五聲性調式。[8]《寧夏川的“花兒”》這部作品除了采用傳統固有的七聲調式音階,同時又有八聲音階、九聲音階的運用。在傳統固有的基礎上加以延伸的使用,使其不脫離傳統聽覺的靈韻,又有現代之美的新奇。11世紀的中國哲學家張載說:“今人求古樂太深,始以古樂為不可知。”這句話好像沙漠中涌出清泉,暗室中撥亮了燈火,一語道破了歷代文人百口千聲、同唱“古樂淪亡”濫調的病源。[9]正如黃翔鵬先生在《論中國古代音樂的傳承關系——音樂史論之一》一文中,主張繼承中應有發展。因而,我們需要去排列這部作品的調式音階去判別其特性。譜例8為這部作品主部與插部的調式音階,不同的“花兒”音樂在調式上,既有著各自鮮明的特性,又存在著“商徵”型花兒的共性。

在這部作品中的調式音階的排列上,我們可以看到這四個調式音階。首先,調式音階的首音所隱含著四音音階:D羽清樂四聲音階或D商燕樂四聲音階(D、bB、G、E)。其次,偏音屬于調式的音階音,不是外音,這是區別西方大小調式的重要方面。因而,偏音的運用使得調性隨意變化,調式音階也可隨之變化,那么調式音階的稱謂也具有“多釋性”。由于旋法在其中的作用使得風格統一,雖然音樂不斷有新的元素出現,但又不脫離原本的地域風格特征。特別是D插部和F插部,半音化的進行再加偏音的使用,調性模糊、頻繁變化。作曲家巧妙地將寧夏“花兒”的主題原型與半音化的近乎泛調性的旋律相結合,挖掘中國古代八、九聲音階的構成基礎,為民歌的主題旋律具有現代感的旋律線條,使之具有濃郁的民族音樂語言,又兼具現代的氣質。

譜例5.

譜例6.

譜例7.[7]28

譜例8.

F插部,二度級進和四度跳進,是這個插部最明顯的兩個特點,b動機與a動機是反向進行。首尾相呼應,這也與中國的傳統音樂講究的“同頭”“合尾”一致。在聽覺上彼此呼應,便于記憶。

F插部的動機有兩類,寬音程和級進音程,a樂段的動機級進之后的兩次四度跳進,在一開始就會引起人們聽覺上的注意,給人一種特別的感覺。從縱向上來看,每一個三音或二音的動機都可以構成非三度疊置的和弦,使得旋律縱向化,通過縱向的和弦也可以直觀地看出a、b動機相似的組織關系。

如上述譜例8可以看出,F插部的調式為九聲音階,并且調式具有“多釋性”的特征,按照現在樂理的語境,E就是不變的調性,調式可以有兩種解釋:放在D宮就是E商清樂、雅樂、燕樂九聲調式;放在G宮就是E羽應聲清樂、雅樂九聲調式。這種清樂、雅樂、燕樂的調式結合,所產生的細膩、委婉的格調,較適合于描繪山水風情的音樂作品。

從譜例11的圖示,調式的骨干音運動情況,我們可以看出,D宮調式的商音(E)和徵音(A)長時間持續,并且貫穿整個音樂片段,符合寧夏川“花兒”音樂的特征。上層由E音進行延伸,最后貫穿下行E羽應聲清樂七聲音階,加了一個應聲(升宮音),宮音也具有了色彩性的變化,使得旋律具有委婉、典雅的魅力;下層的圖示是E商清樂六聲調式音階,突出調式中的偏音:清角音。對于兩個調式的線性分析,能夠幫助我們認識旋律中調式骨干音是如何發展的,調式中偏音巧妙的運用,為旋律增添了趣味性和音樂情感陳述的含蓄的性格。

譜例9. F插部

譜例10. F插部a、b兩個動機之間的音程結構比較

譜例11. F插部的線性圖示分析

(三)傳統漸變式速度布局與現代的節拍設計

在漫長的音樂發展的長河中,中國傳統音樂的整體結構布局也形成了自身獨特的氣質,具有一定邏輯性的組合方式。《寧夏川的“花兒”》這部作品在速度變化上沿用了中國傳統音樂作品的整體結構布局“散—慢—中—快—散”漸變式的速度布局,全曲一共有九種速度標記。整部作品可分為五個部分,依次為:“散、思、中、破、詩。”除了“思”和“詩”之外,其余部分的標記名稱均出自唐大曲。我們對于大曲的體式,已可窺見一個大概。簡單說來,大曲可分三大段:散序、中序和破。[10]

第一部分“散”:這個部分是整部作品的引子部分,音樂自由豪邁,宛如開場的號令,散板的引子之后才是樂思的陳述。第二部分“思”:顧名思義,這部分音樂表達了作曲家對于寧夏“花兒”音樂的“思考”“期盼”的心境,“思”字在《說文解字》里面也認為是“容也。”這一部分速度多為柔板,音樂旋律抒情柔和、寬廣悠長。第三部分“中”:該部分出現了一個活潑、詼諧的速度,我們可以看作是前面的速度的累積,逐漸打破了前面的沉悶與單調。第四部分“破”:節奏與速度變化極為復雜,但也是采用的漸變的思維,緩緩鋪陳,從主題段落的“寬廣、激情”,到插部段落充滿熱情的“贊頌”,再到主題情緒溫柔的“降落”。第五部分“詩”:音樂動感歡暢、酣暢淋漓使尾聲形成了一個小高潮點,但同時也帶總結性的、史詩般的性質,宛如一幅長軸的畫卷,將寧夏川從容、宏偉的美景盡收眼底,也是作曲家對我國傳統的民族民間音樂的感懷以及對民族情懷的尊崇。

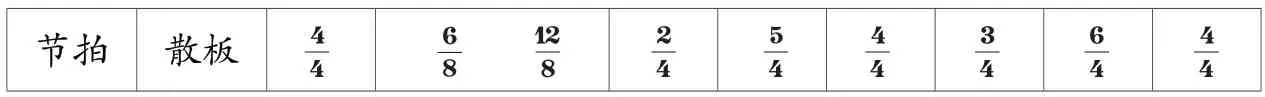

《寧夏川的“花兒”》在節拍的設計上靈活多樣,體現出現代音樂作品中關于節奏節拍的設計趨勢,頻繁的交替變化節拍也是這部作品的在節拍方面的主要特征之一。全曲所用的節拍順序排列如下(見表2):

表2.全曲節拍轉換順序表

譜例12.

作品中對于復合節拍的運用,是其在節拍設計上的另一特點。如譜例12,在不同聲部中,不按統一組合的手法對節拍進行構思,在現代音樂作品中十分常見。這個譜例不僅帶有復合節拍,而且帶有不規則重音的音組循環的特點,這樣的設計打破了原本的律動的重拍規律,增添了音樂的趣味性。正如作曲家所說:“采用不同節拍背景下的復合節拍組合,這樣的節拍關系無論其橫向的線條運動,還是其縱向的對位碰撞點,都大大增強了節奏律動的‘意外感’。”[11]

作曲家在全曲的速度以及節奏節拍的整體布局上,既沿用了古典式的現代氣質,又兼具對于我國傳統音樂的融合,突出了“花兒”音樂即興的特點,也彰顯了寧夏“花兒”音樂的魅力。

三、《寧夏川的“花兒”》音樂作品的美學思想及所體現的人文情懷

當今的音樂創作是一個標新立異、風格多元、個性突出的時代,而姚恒璐教授的音樂創作體現出探索性、多元性和個性化的特征。作曲家將民族元素、傳統文化與西方的創作技法進行創造性的融合,在音樂的思維方式和藝術美感上,體現了作曲家對于民族音樂語言敏銳的觀察力和對作曲技法的嫻熟性,更表現了其對民族音樂的語言和傳統文化底蘊的創造性。

藝術作品的本質莫過于內容和形式的結合,“美的要素可分為兩種:一種是內在的既內容;另一種是外在的,即內容借以現出意蘊和特征的東西。”[12]“花兒”音樂的主題音調與《寧夏川的“花兒”》這部作品在美學價值不僅僅體現的是形式與內容的美、意境的美,其中所蘊含的“現代美”則是這里要關注的重點。在現代美方面:現代音樂的審美與之前有一些變化,對和諧美持有一種懷疑的態度。正如斯泰思所說:“丑……事實上是美之一種。美的反面不是丑,而是不美。”而這種觀點與音樂作品中的不協和音的審美不謀而合。在形式美方面:首先,作曲家運用“花兒”曲牌中的共同音程的美,在每一個主題中都強調純四度的核心音程,作為這部作品的變化以及發展,這樣統一的主題構成原則也是其形式美的展現。其次,在作品的主部和插部的調性上,以“商徵”調式開始,這也是“花兒”音樂中比較重要的音調特征。最后,漸變式的速度布局,這不僅僅是“花兒”音樂特有的魅力表現,也是我們民族共同審美的體現。在意境美方面:在中國的音樂作品中意境美在音樂作品中是必不可少的美,是靈魂之美的體現。“中國音樂在審美品格上的第一特征,是它那驚人的幽婉、深邃,聽起來有一種‘追魂擊魄’的效果,它直接透過你的感官,鉆入你的心靈底部,去輕輕地撩撥你那根最隱秘、最微妙的神經,使你有情不自禁、徒喚‘奈何’之感。”[13]這首作品最為重要的就是借用“花兒”這一地域民歌來表達寧夏川的勞動人民質樸以及對美好生活的向往,也“深邃”地表現了自己的一份情懷,而這樣的意境賦予作品獨特的審美趣味。

通過對作品《寧夏川的“花兒”》的解析,我們可以看出,作曲家對于民族民間音樂素材的運用進行了精心設計,現代技法的融入使這部作品有別于傳統,但又具有“古典式的現代風格”的品味。作品不僅展現了我們的傳統文化,也蘊含著民族精神的品格。作曲家注重古典時期唯理主義所追求的作品形式上的完美統一,同時也追求音樂“感性”的音響。作曲家將民族風格的音樂主題加入半音化的現代技法進行寫作,從聽覺上來說,這是一種可聽性極強的音響體驗,既具有民族風格,又具有某種非傳統特質。這種傳統民族音樂素材以及民族和聲創新與具有現代精神的寫作技法相融合,是作曲家多元化技法實踐的創作結晶,由此形成了其音樂作品的獨特氣質。