地鐵車站中縱梁不連續對柱的影響分析

宋旭亮

(廣州地鐵設計研究院股份有限公司,廣東 廣州 510010)

1 工程概況

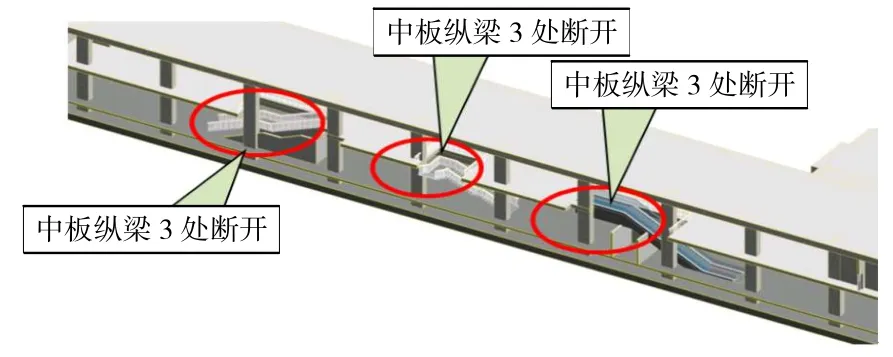

近年來,我國地鐵建設發展迅速,城市軌道交通設計也在創新中不斷規范和成熟。地下標準車站一般為2層單柱雙跨箱型框架結構。根據公共區樓梯的建筑布置要求,傳統單柱車站的中板結構縱梁會在垂直電梯及轉折樓梯這一跨被切斷,其余連續。站廳下站臺樓梯則分列于中板縱梁兩側。經部分城市線路運營發現,樓梯扶手高度不足,存在兒童或其他人翻越扶手攀爬的風險,為安全管理帶來不便,因此考慮將此處縱梁取消。以某市地鐵標準站為例,該站全長181m,標準段寬19.7m,站臺中心覆土深約3m,將車站中板縱梁在樓梯、垂直電梯處斷開3跨(見圖1)。通過數值模擬計算,對縱梁斷開結構在承載能力極限狀態(基本組合、設防地震組合)和正常使用極限狀態(準永久組合)下的安全性進行分析,在滿足功能及結構安全的前提下,保證運營安全。

圖1 中板縱梁斷3跨的車站結構方案

2 計算分析

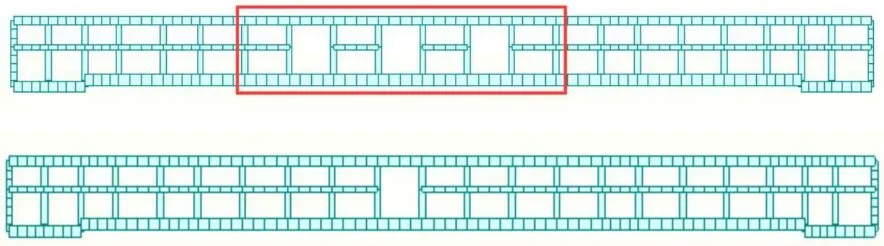

在地震中的地鐵車站結構,其受力處于非線性階段,因此在抗震設計中按照荷載效應組合的方式并不合理。結合反應位移法的研究現狀,依據GB 50909—2014《城市軌道交通結構抗震設計規范》,采用先對車站進行荷載組合計算,再進行地震反應計算的方法。通過采用有限元軟件Midas Civil對縱向框架結構進行二維建模,如圖2所示。承載能力極限狀態基本組合及正常使用極限狀態準永久組合采用靜力分析法,設防地震作用采用反應位移法。永久荷載包括結構自重、覆土壓力、地層抗力、水土壓力,可變荷載包括地面超載、人群荷載及設備荷載。坑底以上土體加權后按水土分算計算,土體黏聚力c、內摩擦角漬以及側向基床系數均按照地質報告推薦值取用。采用反應位移法進行地下車站結構橫向地震反應計算時,可將周圍土體作為支撐結構的地基彈簧,對結構進行約束,結構構件可采用梁單元進行建模(見圖 3)。

圖2 梁斷3跨與梁斷1跨二維縱向框架模型

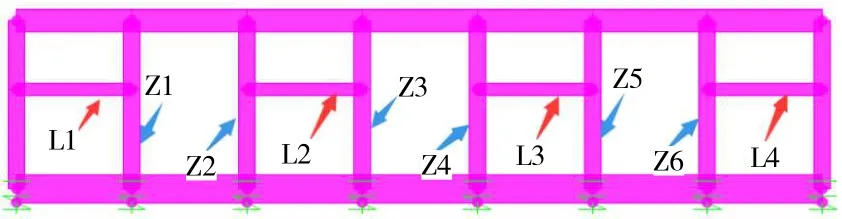

圖3 構件編號

3 梁斷3跨構件計算結果

3.1 基本組合驗算結果

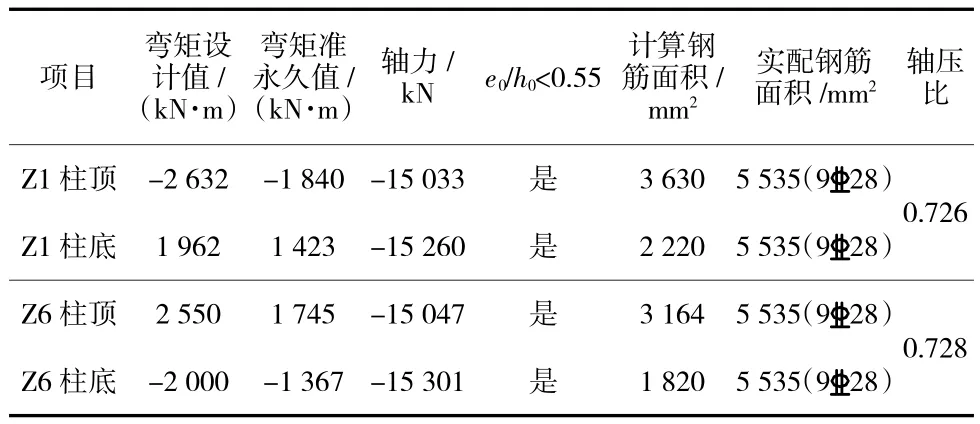

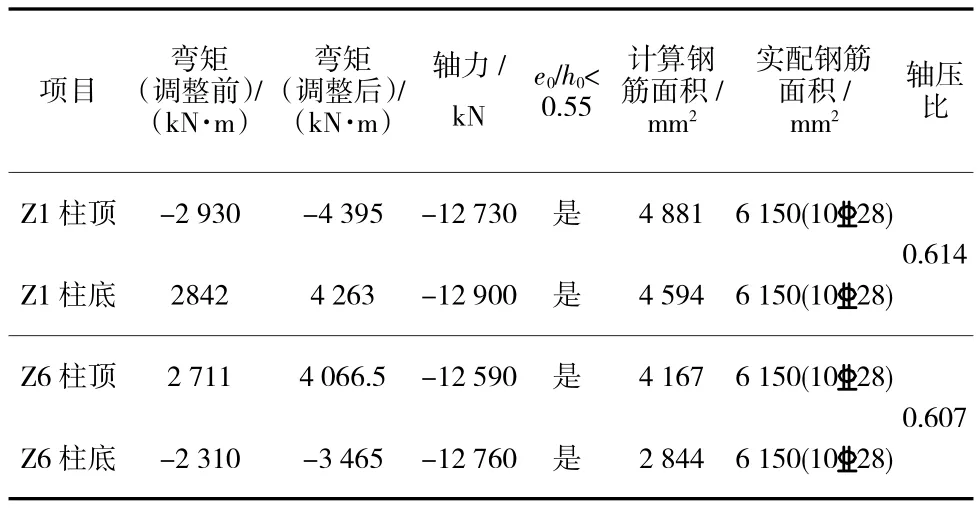

按照圖3方式對構件進行編號,讀取軟件內力基本組合結果,并進行比對,選取斷梁處彎矩最大的柱Z1及柱Z6進行驗算,斷梁處柱基本組合下強度驗算結果如表1所示。由表1中可知,柱滿足承載能力極限狀態設計要求。

表1 斷梁處柱驗算

3.2 地震組合驗算結果

根據GB 50010—2010《混凝土結構設計規范》第11.4節相關規定,除框架頂層柱、軸壓比小于0.15的柱以及框支梁與框支柱的節點外,框架柱節點上、下端和框支柱的中間層節點上、下端的截面彎矩設計值應根據抗震等級要求進行調整。

選取柱Z1,Z6為例進行計算,考慮二級抗震等級措施調整,斷梁處柱地震工況下強度驗算結果如表2所示。由表2中可知,柱在地震工況下強度滿足要求。

表2 Z1,Z6柱頂、柱底強度驗算

4 梁斷3跨與梁斷1跨工況柱計算結果對比

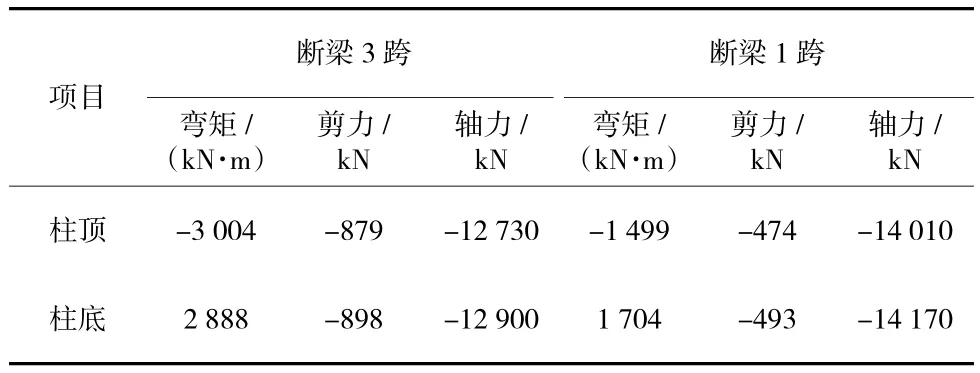

根據有限元分析結果,分別比較縱梁3次斷開方案與1次斷開方案中框架柱在基本組合與設防地震組合(梁剪力、柱彎矩及剪力均為抗震措施調整前)下的內力計算結果(見表 3)。

表3 柱彎矩對比 kN·m

由表3可知,相比于傳統斷開1跨的車站模型,在地震組合工況下斷梁3跨模型中Z1柱頂彎矩增加超100%,Z2柱頂彎矩減小62.7%,Z3柱頂彎矩減小46%,Z4柱頂彎矩減小68%,Z5柱頂彎矩增加58.7%,Z6柱頂彎矩增加近310%。由此可見,地震工況下Z1,Z5和Z6的柱頂彎矩增加最多。同樣,比較柱底彎矩可得,2種工況組合下,Z1增加近69%,Z2減小近89%,Z3減小近49.9%,Z4減小近93.7%,Z5增加近48.9%,Z6增加近484%。由此可見,Z1,Z5,Z6柱頂和柱底彎矩均是增加的,Z2,Z3,Z4柱頂和柱底彎矩均是減小的。斷梁最邊跨的柱彎矩增加最大,應作為抗震設計的重點。經過驗算,斷梁方案結構柱沿縱向的受力主筋加強后(實配鋼筋1028)滿足構件強度受力要求。

5 斷梁3跨處結構柱的設計建議

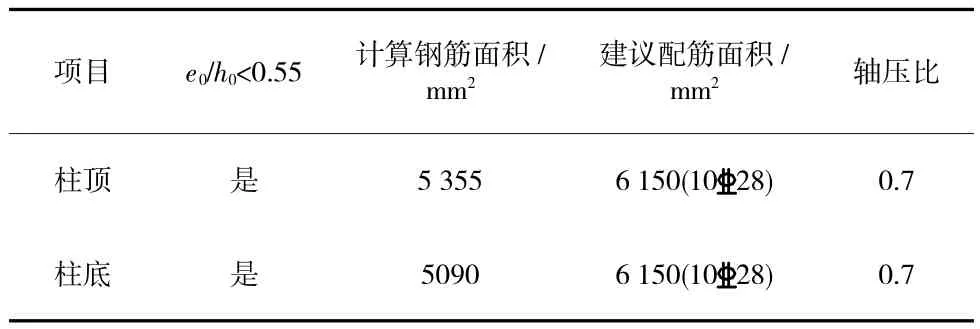

根據計算結果以柱Z1為例進行分析計算(見表4),設計框架柱Z1尺寸為0.7m×1.3m。

表4 柱Z1地震組合斷梁方案與傳統方案內力對比

由表4可知,梁斷后在抗震工況下柱彎矩、剪力明顯增加,軸力略微減小。

表5 斷梁方案地震工況下柱Z1配筋計算

6 結論與建議

利用通用有限元軟件進行數值模擬分析,得出如下結論與建議。

1)相較傳統車站模型,斷梁3跨后在地震組合工況下斷梁旁柱頂、柱底彎矩增加明顯,剪力明顯增加,軸力略微減小。斷梁最邊跨的柱彎矩增加最大,應作為抗震設計的重點。

2)設計時,根據各工況內力結果,斷梁處結構柱建議考慮加強短邊豎向主筋,同時加密箍筋,以滿足受力要求及抗震構造要求。

3)經承載能力極限狀態及正常使用極限狀態下的設計及分析,中縱梁斷開3跨后,主框架柱滿足功能及結構安全,保證運營安全管理。