在聯合國留下青春印記的中國青年

馮群星

50年前,第26屆聯合國大會通過決議,宣布“承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表”。這是中國人民的勝利,也是世界各國人民的勝利。

新中國恢復聯合國合法席位50年來,一代代中國青年走進聯合國。他們每代人都奉獻了青春和熱血,而今的90后、00后則留下了格外鮮明的青春印記他們成長于中國飛速發展的年代,在國際舞臺上切切實實地感受到了“我與祖國共奮進”,在一項項看似日常的工作中,把中國的智慧和經驗帶到全世界。

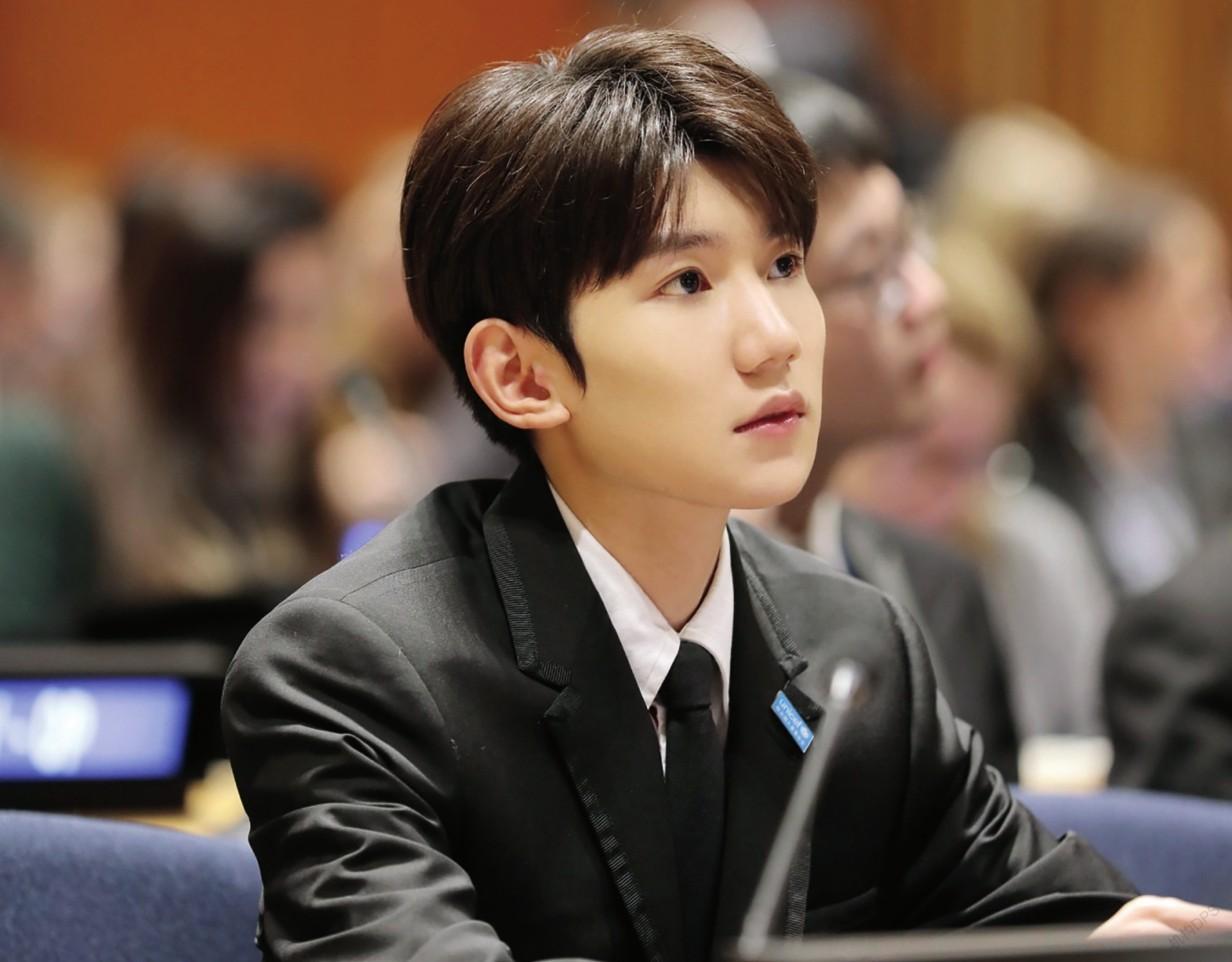

聯合國有時會選擇“少年成名”的人作為青年代表,讓他們在各自的領域推動社會公益目標的實現。近些年的青年代表中,中國歌手王源大概是最為“出圈”的一個。

2017年初登聯合國講臺時,王源還不滿17歲。當時,他參加的是聯合國經濟及社會理事會青年論壇,此前幾屆論壇上,來自中國的代表都是聯合國青年員工。因此,王源是首批受邀的聯合國系統外的代表之一。他坦言,那段時間,他每天都要花一小時專門練習英文,希望能在國際舞臺上展示中國青年的精神風貌。

2015年9月,包括中國國家主席習近平在內的150多位國家元首和政府首腦齊聚聯合國,并通過了17項可持續發展目標,王源在論壇上的發言就圍繞其中的“優質教育”目標展開。此外,他提到了聯合國在中國取得的成果,號召更多中國青年投身于世界性公益事業。

2019年,聯合國大會為紀念《兒童權利公約》通過30周年舉行高級別會議。已出任聯合國兒童基金會青年教育使者的王源,在這次會議上發表了中文演講,主題仍與教育有關。與2年前相比,王源長高了,也更成熟了。他在演講中說,盡管過去30年來全球兒童受教育的情況得到改善,但仍有很多兒童無法獲得良好教育,國際社會應對此提出解決方案。

會后,聯合國兒童基金會在其社交媒體上引用了王源演講中的話:“今天,我們希望點亮全球兒童的未來。”王源則發布了一張站在聯合國議事會大廳里的照片,人們一眼就可以看到,他身后的桌牌上寫著“CHINA”。

他在社交媒體上擁有千萬規模的粉絲,這意味著他的呼吁可以被更多青少年聽到。“人的力量是無限大的,希望可以通過自己的力量,把兒童教育的現狀和目標傳遞給更多的人。”王源說。

鄢文靜已在聯合國工作了7年。今年,《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議(CBD COP15)在昆明召開,作為聯合國環境規劃署(UNEP)總部新聞司新聞官,鄢文靜負責了此次會議的部分新聞工作。

UNEP是負責全球環境事務的權威機構,鄢文靜在這里見證了中國的很多高光時刻,比如中國塞罕壩林場建設者、浙江省“千村示范、萬村整治”工程等獲得“地球衛士獎”這一聯合國環保方面的最高榮譽。在頒獎典禮現場,她為祖國深感驕傲。

一些外國同事對中國的偏見,也給鄢文靜的工作帶來過挑戰。曾有同事撰寫了一篇關于野生動物消費的稿件,其中提到了中國,編輯請鄢文靜一同把關。她發現,稿件將中國稱為某類野生動物制品的“最大消費國”,而支撐數據來源于一份算不上權威的民間報告。鄢文靜找到了這份報告的原文,她注意到,報告并沒有說中國是“最大消費國”,而是提出中國和另一西方國家的現狀都有待改善。

“這份報告是客觀中立的嗎?數據真實嗎?我們作為聯合國的機構,不應該做脫離事實的價值判斷。”鄢文靜跟同事進行了理性溝通。最終,編輯對稿件進行了調整。

“在環境保護領域,一些政治承諾很容易僅停留在承諾層面,但中國能夠把承諾落實為行動,并且有了越來越多的成功案例,更多的國家可以參考中國的解決方案。”鄢文靜說。

她記得,2015年7月,聯合國大會通過決議,呼吁會員國在國家層面打擊野生動植物非法貿易。當年9月,習近平主席訪美期間,中美雙方達成共識,承諾在各自國家頒布象牙貿易禁令。而后,中國于2017年底全面停止商業性象牙加工銷售活動。這一舉動得到了國際社會的贊許,被認為是“全球野生動物保護事業近年來最為重大、最具積極意義的決定之一”。

象牙禁令、長江禁漁……在聯合國的平臺上,鄢文靜能夠講述越來越多的“中國故事”,讓世界更了解中國,也讓中國更好地跟世界溝通。

上學時,鄢文靜學的是法律專業。她的同學大多做了律師,加入國際組織并不是主流就業選擇。在經濟飛速發展的今天,一份工作即便能得到很高的社會認可度,也不一定能留住青年人才。鄢文靜能堅持下來,就是從中獲得了價值感。“我們的工作能讓世界變得更好,我們也見證著中國在環境領域承擔了更多責任,越來越被國際社會所認可。”

1974年的聯合國大會第六屆特別會議上,鄧小平闡述了毛澤東關于“三個世界”劃分的戰略思想。如今,中國繼續在南南合作等框架下,與廣大發展中國家共享發展機遇。無數中國青年,也參與到這樣的時代浪潮中。

2016年,20歲的魏暢進入聯合國總部的信息資訊及通訊處實習。她說自己對聯合國的向往可以追溯至少年時代彼時,擔任聯合國秘書長的是來自非洲的政治家、“中國人民的老朋友”科菲·安南。他的勵志故事,在魏暢的心中埋下了火種。

在聯合國總部,魏暢每天出入繁華的紐約曼哈頓地區,“高大上”是魏暢對這份工作的第一印象。但她認為,工作期間最值得懷念的經歷,并非發生在紐約,而是在那些最貧困、落后的地區。

2017年,魏暢申請到聯合國世界糧食計劃署(WFP)總部的物流部門工作。WFP每年會向約80個國家的8000萬人口提供援助,處于全球抗擊饑餓的最前線。員工接受安全培訓時,老師們會教:“你知道坐車時怎么躲子彈嗎?遇到襲擊的時候,躲在襲擊方向的車廂斜對角才是最安全的。”

魏暢是幸運的,沒有遇到綁架、槍戰這樣的危險事件,但援助項目所在地的破敗景象、當地民眾的無助眼神,沖擊著她的心靈。“我們做一個援助項目時,一個小女孩說很羨慕我,因為我有受教育的機會和一份工作。這句話太讓人心酸了。”

WFP曾在阿富汗實施了一個女童上學可以帶糧食回家的項目,使得當地女童入學率增加了33%。魏暢說:“最初我覺得,我們帶去的只是糧食,但是后來發現,對那些孩子來說,我們帶去的可能是機會和夢想。”

WFP的資金主要來源于各國政府的捐款,以及企業與個人捐贈。魏暢有機會看到部分捐贈記錄,在很多表單上,中國都是與美國、歐盟比肩的頭部捐款國家。“在地球的許多個角落里,很多人的生活因為中國政府的捐款而改變。”

根據WFP官方數據,從1979年開始,中國曾作為WFP的受援國長達20多年。2005年,中國停止接受糧食援助,并在當年成為世界第三大糧食捐助方。2016年起,中國在捐贈糧食的同時,還將自身的脫貧經驗與世界各國共享。

和魏暢類似,90后北大博士朱睿智,選擇到盧旺達從事難民保護工作 2019年4月,聯合國難民署(UNHCR)開放了7個青年專業人員崗位,只有朱睿智選擇的職位在非洲。

在“千山之國”盧旺達,朱睿智服務的難民社區位于山頂,光是山路行車就讓人頭暈眼花。社區住著1.7萬余人,不通水也不通電。從提供食品補給到建設供水設施,從新生兒注冊到老年人就醫,對于難民們的大小需求,朱睿智和同事們都要盡可能地提供支持。她開玩笑說,自己就是這里的“菜場工作人員”和“城管工作者”。

2020年初,新冠肺炎疫情蔓延,朱睿智急忙結束休假返回盧旺達,并在隔離期滿14天后立即投入工作。雖然當地還沒有出現疫情,但考慮到這里龐大的人員數量和落后的衛生條件,朱睿智提前將社區工作人員、志愿者組織成一支127人的衛生小組,通過走訪、調查和宣傳,把疫情防控知識傳遞給難民。

這樣的工作方案,正是借鑒了國內社區防疫的經驗。難民的受教育程度往往不高,所以,中國的“村口大喇叭”也被朱睿智引入社區宣傳工作。2020年3月,盧旺達出現了第一例新冠肺炎確診病例,而朱睿智所在的社區直至當年10月才出現首個病例。

“我相信新時代的中國青年是好樣的,是可擔當大任的。中國青年能夠也應該在國際組織中發揮更大的作用。”朱睿智說。