皖北地區地質礦物的地球化學特征及物源分析

田曉莉,黃 澄

(1.安徽省地球物理地球化學勘查技術院,安徽 合肥 230022;2.合肥市地震局,安徽 合肥 230071)

皖北地區地層隸屬于華北地層大區,徐淮地層分區,區內除上奧陶統至下石炭統缺失外,從下元古至第四系均有不同程度的發育。其中,四十里長山組被劃分為新元古界青白口系八公山群,地中發育微細層理及交錯層理,局部見渦卷狀砂質團塊等沉積特征反映本組為濱海-淺海相環境,但是對其碎屑組分的來源以及構造背景一直存有爭議,因此,確定皖北地區地質構造背景具有重要的理論和實際意義。

1 區域地質概況

研究區位于華北陸塊南部的徐淮地層分區,地臺基底為新太古代—古元古代結晶變質基底,新元古代—新生代地層為地臺沉積蓋層。

其中新元古界發育青白口系八公山群碎屑巖和徐淮群碳酸鹽巖,缺失宿縣群,與上覆寒武系第二統假整合接觸。八公山群自下而上包括曹店組、伍山組、劉老碑組、四十里長山組,為一套海岸—陸架單陸屑建造—潮坪陸屑石英砂巖和局限臺地相藻礁碳酸鹽巖組合,厚度大于1200m;與下伏太古界五河群或霍邱群呈角度不整合接觸,與上覆徐淮群為平行不整合接觸。

2 礦物樣品特征

本次研究根據礦物分布情況,選擇了懷遠縣唐集鎮西北龍阿山地區14個樣品進行研究。薄片鏡下鑒定顯示,石英顆粒極多,高達90%以上,長石和巖屑含量很少,含少量巖屑。石英顆粒主要為單晶石英,表面光潔,一級灰白到一級黃白干涉色,磨圓度差,分選性一般,顆粒間以點接觸為主。

因此,四十里長山組巖性主要為石英砂巖,其下以出現石英粉砂巖為標志,與劉老碑組頁巖整合接觸,其上以長石石英粉砂巖結束為標志,與九里橋組砂灰巖整合接觸。該組由石英砂巖、鈣質細粒石英砂巖、石英粉砂巖、鈣質石英粉砂巖和粉砂質泥巖組成韻律層,總體上由下向上依次變細,局部見渦卷狀砂質團塊等特征,反映為退積型沙灘、沙壩—濱海潮間帶沉積。

3 礦石地球化學特征

本次研究的14個樣品,在澳實分析檢測有限公司(廣州)澳實礦物實驗室進行元素地球化學分析,分析結果見附表1。

3.1 常量元素

研究區域礦石主要成分組分中含有鈣質石英砂巖,因此采集樣品中可能存在CaO含量異常高的情況,另外結合鏡下薄片觀測,發現部分樣品存在一定量的鈣質膠結物和泥晶碳酸鹽礦物,因此需要對樣品的主量元素測試結果進行CaO校正。

結果顯示SiO2含量在主量元素中含量最高(平均值81.85%),表明礦物成分成熟度較高;具有較高的K2O(平均值4.06%)和Al2O3(平均值5.47%),而Fe2O3(平均值0.93%)、MgO(平均值0.14%)較低。其中樣品HN8的MgO(4.09%)CaO(9.93%)較高,樣品HN24、HN27的CaO含量較高,分別為10.50%、17.03%,可能與其含有較多的鈣質膠結物和粘土礦物有關。

主量元素平均含量與大陸上地殼主量元素(Dickinson et al.1979)平均值對比,僅有SiO2相對富集,其余均相對較貧。具體含量見表1。

3.2 微量元素 (含稀土元素)

分析表明,大離子親石元素Rb、Sr、Ba含量平均值分別是90.37μg/g、103.04μg/g、401.43μg/g;高場強元素Zr、Hf、Th含量平均值為383.76μg/g、11.25μg/g、10.3μg/g;相容元素Co、V、Sc含量平均值為2.16μg/g、16.29μg/g、3.4μg/g。

與大陸上地殼(UCC)元素含量相比,Zr、Th是其含量兩倍多,其余元素走勢波動基本相同。

其中,∑REE含量為47.33~173.5μg/g,平均103.88μg/g,低于大陸地殼稀土元素平均值(146μg/g)。∑LREE/∑HREE比值為4.59~7.45,均低于大陸上地殼9.45,說明輕重稀土分異明顯。具體含量見表1。

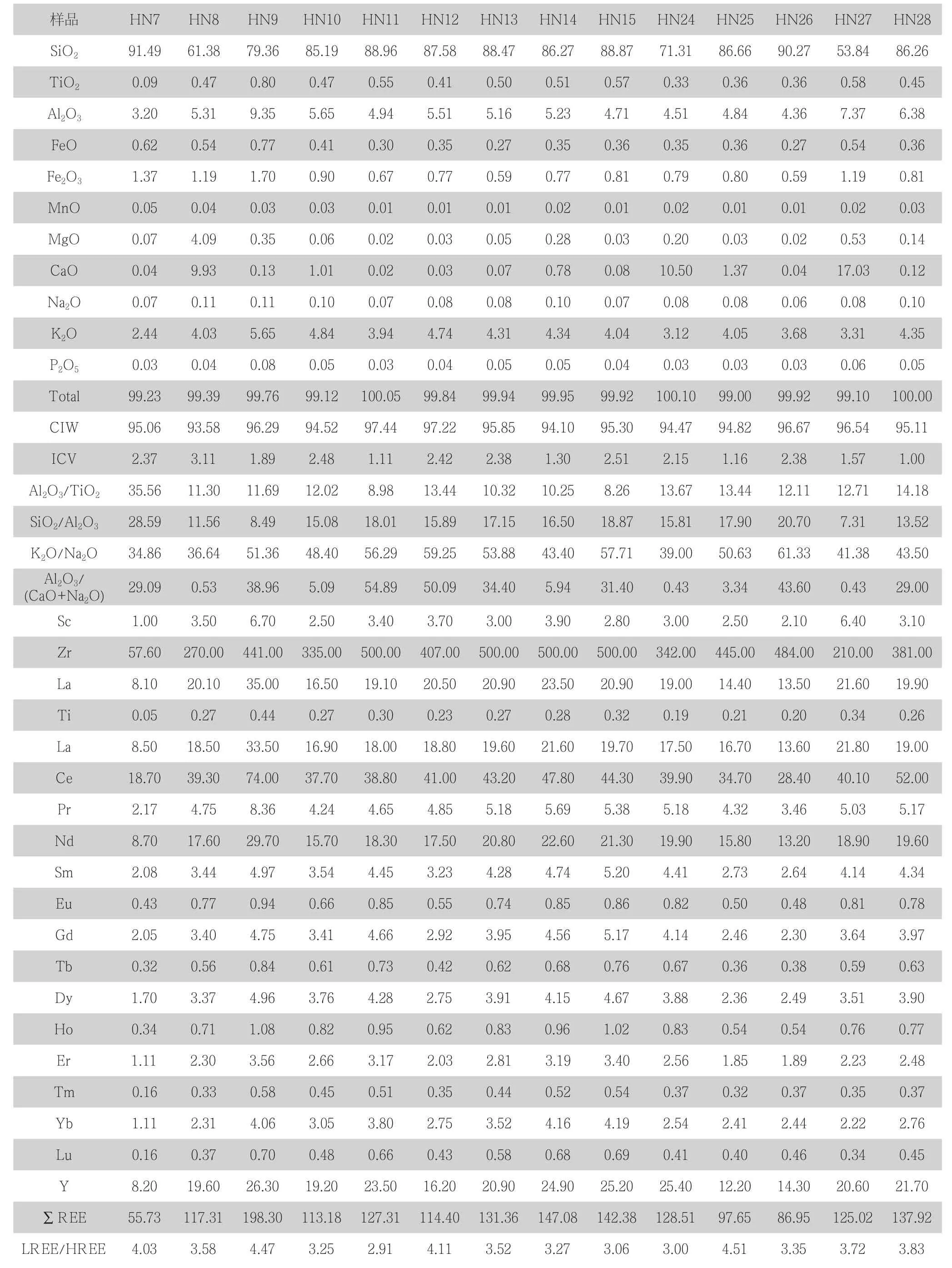

表1 樣品主微量成分

4 討論

4.1 風化程度判斷

礦石在風化的過程中,活潑的陽離子K+、Na+、Ca2+等隨地表流體大量流失,而Al3+和Ti4+隨著風化程度的增加而逐漸累積。

據此,Harnois提出采用化學風化指數(CIW)作為反映遭受風化作用強弱的指標。礦石的化學風化指數計算(94.10~97.43,平均值95.50)表明物源區經歷強烈的風化作用,物源區的構造活動性較弱。

與此同時,部分樣品較高的Al2O3含量、較低的Na2O也印證了這一觀點。

4.2 物源性質的地球化學判斷

一般認為沉積物的化學組分是對其源區巖石一定程度的繼承,主量元素在地質體中易形成獨立礦物,并在化學組分中占據較大比重,而稀土元素在成礦過程中會發生輕重稀土的分餾,但其總體特征一般不變,因此都可以用來進行物源及構造環境分析。

綜合樣品的主量元素、微量元素和稀土元素特征及判別圖解,認為物源一長英質、石英質巖石為主,并且含有大量的古老沉積物。具體分析如下。

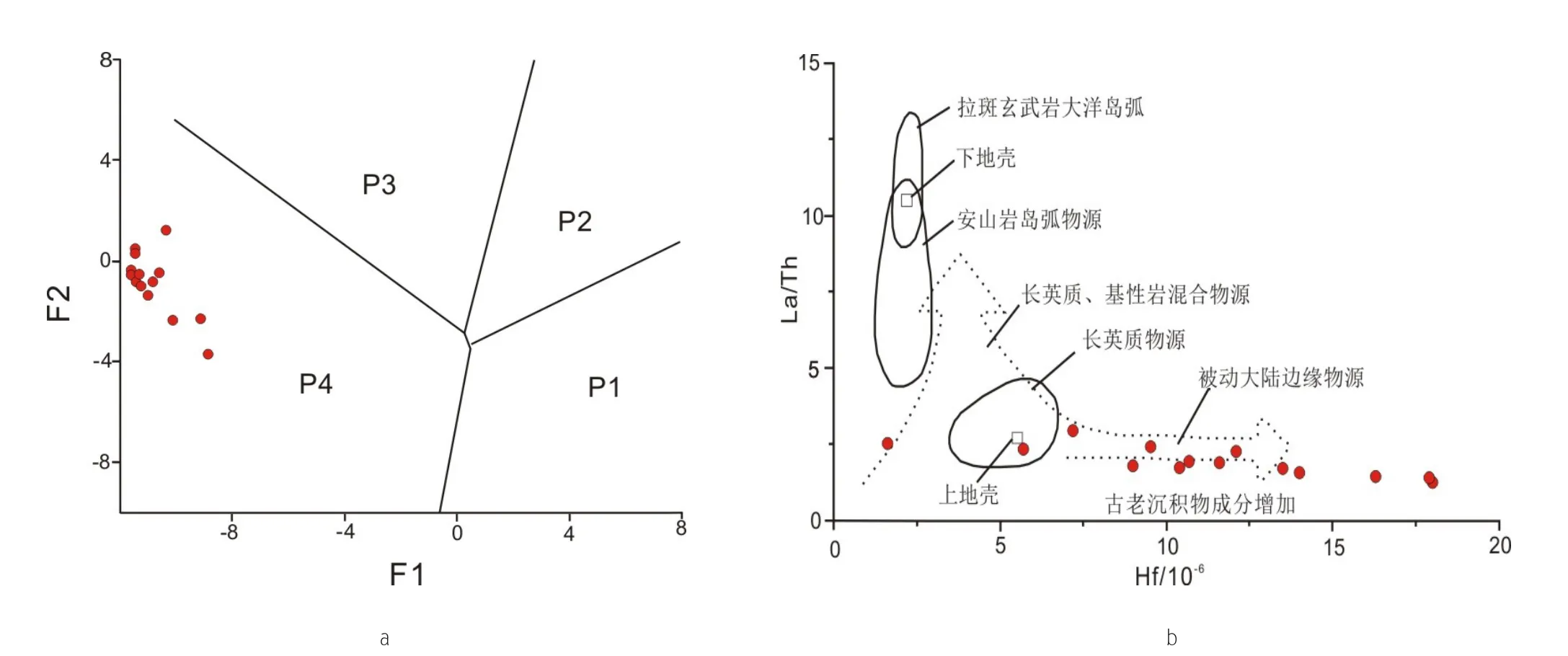

(1)由于碎屑礦物在沉積的過程中容易受到其他因素的影響,CaO和SiO2的含量發生改變,所以Roser et al提出建立判別函數F1、F2用于源區判斷。在F1-F2物源屬性判別圖中(圖1a),樣品均投在P4成熟大陸富石英巖沉積物源區(古老的沉積地體或克拉通),明顯遠離鐵鎂質區域。

圖1 地質礦物的物源性質分析圖

(2)La/Th-Hf判別圖(圖1b)常用于微量元素的物源區判斷,Hf含量的增高反映了古老沉積物成分增加,而La/Th值的增高則反映了基性巖成分的增加,其物源由長英質向長英質、基性巖過渡。研究區樣品投點的分布情況再次印證四十里長山組砂巖的物源以被動大陸邊緣物源為主,夾雜少量的長英質物源,且含有大量的古老沉積物。

4.3 沉積-構造環境分析

根據多個判別圖和微量元素蛛網圖,結合研究區內樣品的元素數據分析,認為四十里長山組砂巖形成于被動大陸邊緣環境,沒有幔源物質的加入。主要原因見下。

(1)隨著沉積環境的變化,Ce在大陸邊緣、大洋、洋中脊附近的異常逐漸降低,由正異常或者弱負異常逐漸過度為負異常。由表1可見,研究區礦石的δCe為0.89~1.2,平均值為1,呈現出正異常或者弱負異常,表明沉積環境為大陸邊緣附近的環境。

(2)根據Mclen nan SM和于炳松的研究成果顯示,當有幔源物質加入時,δEu>1、Tb/Yb>1、Th/U<3.8、La/Sc<2.8、La/Th<2.8。

(3)與Bhatia等提出的各構造環境礦石的化學元素含量參考值對比發現SiO2、Al2O3、TiO2、Na2O、TFe2O3+MgO、δCe、δEu、Rb/Sr、Ba/Sr的平均值更接近被動大陸邊緣平均值。

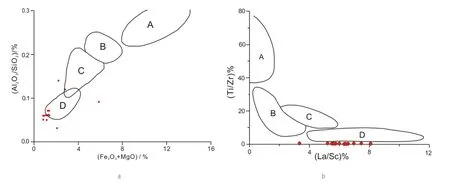

(4)Bhatia等(1986)提 出 了 一 系 列 地 球 化 學 端元圖,被廣泛地用于判別形成礦石的構造環境判別。(Fe2O3*+MgO)-Al2O3/SiO2判別圖(圖2a)中,大部分樣品分布在D區(被動大陸邊緣)及其附近。在Ti/Zr-La/Sc判別圖(圖2b)中,絕大多數樣品均在D區下方,因此判斷與被動大陸邊緣更為接近。

圖2 地質礦物微量元素物源及構造環境分析圖

綜合全部樣品投點情況后,判斷樣品的構造環境應該為被動大陸邊緣。

綜合分析,筆者認為采集皖北地區地質礦物樣品物源區應該為沉積物源區,構造環境則為被動大陸邊緣。被動大陸邊緣是在構造上長期處于穩定狀態的陸緣,也沒有強烈地震,其火山造山運動較弱,因此常生成巨厚的淺海相沉積,這與研究區地層的沉積環境是相符合的。