一部“老兵義務電影放映隊”的電影

劉子豪

一拍即合

黑夜中的一束光,點亮了果樹農場的夜空。喧鬧的村委會放映廣場,隨著《絕地狙殺》的“槍聲”響起,瞬間變得安靜。這是2021年新上映的電影,村民或坐或站,屏氣凝神,孩子們早已停止奔跑,目光清澈專注,追隨銀幕上人物的身影……

廣場的角落,8個年過五旬、兩鬢斑白的漢子,將更多的目光集中在放映機上。他們身著統一的夏季軍裝,臂膀的徽章上赫然印著“老兵義務電影放映隊”的字樣。

他們都是退伍軍人,離開部隊20多年,他們只專注一件事:利用業余時間免費放電影。

老兵義務電影放映隊是由來自錦州市6個不同單位的、8位轉業復員軍人組成的,發起人是現任隊長劉成金。

1994年,劉成金從部隊轉業,靠8000元安置費自辦了一家不干膠商標印刷廠。企業有了收益,劉成金總想為社會做點兒什么。1996年,錦州電視臺的一則新聞,讓劉成金的內心深受觸動:一位60多歲的農村老太太,一步一顛地背著腿殘的兒子到市里看電影。“俺娃20多歲了,沒看過電影!”

那一晚,劉成金失眠了。“改革開放都十幾年了,農村怎么還是看不上電影?”也是那一夜,在部隊操作過露天電影放映的劉成金決定,要利用業余時間為偏遠山區的農牧民義務放電影。

劉成金背著妻子,花了5000元錢,買了第一臺35毫米溴鎢燈電影放映機。

“她一個月沒跟我說話,也沒給我做飯和洗衣服。”回想著25年前的往事,劉成金苦笑,卻難以忘懷。

義務放電影想法雖好,一個人卻干不了。劉成金想到了復轉到錦州的張顯龍、韓彥斌、朱中文、彭玉德、陳鳳玖、趙云吉、韓國璽7位戰友。這些戰友在部隊是共產黨員,都立過功。劉成金說出想法后,與戰友們一拍即合。

1996年10月,“老兵義務電影放映隊”正式成立。8位老兵制作了隊旗,統一了隊服,制定了放映計劃,并明確分工。“出師”前,老兵們約法三章:一、不怕上山下鄉;二、不吃百姓一口飯菜。三、不拿百姓一分報酬。

“放映隊剛組建的時候,阻力還是很大的。”想起建隊之初的經歷,副隊長張顯龍唏噓不已:“當時的村集體都很困難。很多民營秧歌隊、演出隊到村里表演,雖不收演出費,但至少得管頓飯。可哪怕就是一頓飯,長此以往很多村都被嚇怕了。等我們電影大篷車進村后,很多村的干部都表示自己村不看電影,不需要電影。不管老兵們怎么解釋,都沒有用。”

“后來我們想出了一招。每個村都有小賣部,我們把車停到小賣部前,和店主商量在店門前放電影,并給他們電費。因為我們放電影會促進村民消費,所以店主一般都很樂意。就這樣,我們用自己的行動和方式,感染了村民。一傳十,十傳百,老兵義務電影放映隊的名聲就越來越響。”

電影之外

義務電影放映隊的老兵們不僅送電影下鄉,還把科技知識、法律常識以及致富的經驗和資料帶給村民。

2004年,老兵們到凌海市白臺子鄉興隆峪村放電影,發現當地搭起了很多大棚,但大棚里面卻啥也沒種。他們好奇詢問老鄉后才知道,原來村里的農民都不懂大棚種植技術,雖然村干部也請來了農科院的老師,但村民普遍文化程度低,聽不懂專家的理論,所以遲遲不敢種植。

“我們了解了這個情況,就聯系了之前通過放電影認識的黑山香瓜大王段玉春,開車200多公里把段玉春接到了興隆峪,讓他手把手地教。過一段時間后,我們再開著車拉興隆峪的村民代表,到黑山段玉春的大棚里參觀學習。現在,興隆峪的大棚發展在全省都有名,不但種菜,還種鮮花銷往國外。”老兵們自豪地說。

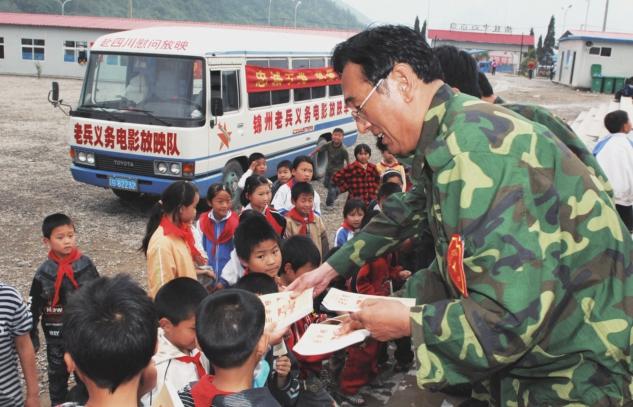

不僅如此,在大災大難面前也少不了老兵們的身影。2008年汶川地震發生后,老兵義務電影放映隊迅速成立抗震救災小分隊,驅車50多個小時,到達四川綿陽災區。近一個月的時間里,為災民播放了20多部電影,并利用電影放映車充當急救車,運送傷員。

災難過去了,但災區民眾心靈創傷難以撫平。2009年、2010年連續兩年,老兵們入川為災區民眾義務放映電影,為災區孩子們送去學習用品,用電影里英雄們的不屈精神鼓舞災區民眾:一個人可以被毀滅,但不能被打敗。

據不完全統計,25年來,錦州老兵義務電影放映隊的行程達30多萬公里,為1000多個偏僻山村,200多個社區、企業、學校、部隊、機關,100多個海、邊防哨所放映電影1500余部,總花費超過160萬元。受老兵們的事跡感染,這些年,在河南、河北、黑龍江、山東等地,紛紛成立了老兵義務電影放映分隊,8位老兵的奉獻精神也傳遞到了四面八方。