談礦山地質環境存在的主要問題及治理措施

景熙驊

(遼寧省冶金地質勘查研究院有限責任公司,遼寧 鞍山 114038)

經濟發展與環境保護是一個緊密相關的統一體,二者之間互為影響,只有正確處理其內部關系,才能確保社會經濟的可持續發展,也才能實現人類共同的長期利益。對于礦山地質環境的治理,必須做到早治早防,科學有效,若任由地質問題惡化,不僅會影響到社會經濟的健康發展,還會引發嚴重的地質災害,威脅人身安全。為破解礦山地質環境治理難題,必須全面了解礦山地質環境的特點及存在的主要問題類型,并以此為依據深入探究、嘗試,筆者就此進行以下分析和探討。

1 礦山地質環境的特點

礦山地質是一種由自然或人為因素造就的特殊而復雜地質環境,其自身特征鮮明,也對周邊環境構成了相關影響作用,主要內容如下。

1.1 成因復雜性

礦山是礦產資源的蘊藏地,是地殼和板塊運動形成的地理形態,礦產資源是歷經漫長時間的內生成礦作用、外生成礦作用及變質成礦作用,所形成的,這個過程較為復雜,且礦產類型及礦山地理地質類型多樣。除天然形成外,人工開采是形成礦山地質特殊環境的一個主要因素,由于不同歷史時期人類礦產勘探、開采、技術及管理水平的差異,所以對礦山環境的影響破壞程度也不一樣。早期人們片面追求經濟效益,濫采亂開不顧自然環境,使得礦山及周邊區域生態問題非常嚴峻。此外,還有的礦山地質環境是自然與人為破壞的共同作用,比如某些礦產分布在沙漠、戈壁等本身條件較惡劣的地區,后期加之人工開采,使得這一地區的地質環境更加糟糕。

1.2 影響深遠性

礦山地質環境會引發各種各樣的地質災害,這關系到生態、社會、經濟、人文等多方面、多個領域的共同利益,如果防控不及時、處理不科學就會造成一連串的相關問題,可謂是“牽一發而動全身”。比如,礦山地質環境惡化,在極端天氣環境下會引發滑坡、塌方、泥石流等災害,也會在地殼內部作用及外部作用下發生地震、地裂等災害,這些災害一方面會破壞已開發的礦山工程,并波及周邊地區造成人員傷亡,農田、房屋、交通設施等受損;另一方面還可能改變原生地理結構,造成地質薄弱,帶來新的問題或更多潛藏的地質風險。

1.3 恢復困難性

礦山地質環境一旦形成便較難逆轉,某些原生礦山地質環境條件惡劣,土壤貧瘠植被分布稀疏或類型單一,本身抵御地質災害的能力較弱,經過人工開采后對植被的破壞進一步加大,致使生態環境難以自然恢復。同時,由于生態破壞力度較大,如果人工治理所花費的時間、資金、人工等成本巨大,且治理難度很大。

2 礦山地質環境問題的主要類型

礦山地質環境會造成各種各樣的問題,主要表現如下。

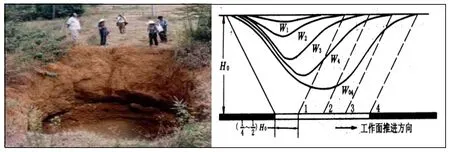

2.1 開采沉陷

礦產資源深埋地下,人工開采需要開挖礦坑、礦道,將地下礦產資源提取出來,會對地層結構造成巨大破壞。隨著地下礦產的大量采集,原礦床區被逐漸掏空,形成一個面積較大的采空區,在引力、內外壓力作用下,采空區的頂部巖層及土層出現形變、斷裂最后出現垮落,同時使得上部區域隨之下沉,繼而造成地表塌陷,出現“裂縫”或“天坑”等。如圖1所示,隨著開采工作面的不斷推進和擴大,采空面積也隨之增大,頂部巖土層的形變進一步加劇[1]。開采沉陷除了對地層結構、巖體造成破壞外,還在地表上直接造成道路、山體、農田、水域、房屋等下陷和結構破壞,還會引發重大開采事故等。同時,下陷區域還會因降水或地表水回灌,造成礦井積水、淹沒給礦山企業造成嚴重經濟損失。

圖1 礦產開采沉陷示意圖

2.2 土地破壞

礦山礦產資源開采過程中,一方面會因開采沉陷造成的農田土地塌陷,致使土地結構和使用功能受到破壞,導致農業減產甚至人身傷害。另一方面,開采過程中產生的礦渣、尾礦、粉塵等大量無序堆積和任意排棄,會造成土地資源占用,并且會對土壤造成污染,也將對地力構成巨大影響(見圖2)。

圖2 某鐵尾礦占用土地資源

2.3 水資源破壞

一是地下開采使得水層遭到破壞,開采過程中的大量用水,造成地下含水層水位下降、基巖裸露,打破了地層水體平衡關系,也會對巖體夠成威脅。二是,開采過程中,對水資源的污染。礦產與地下水直接混合,使得地下水體受到污染,尤其是一些有色金屬礦,含有多種金屬成分,會使得地下水重金屬超標。同時,礦產、礦渣及尾礦的任意堆放,洗礦的淋濾水,酸度高、懸浮物濃度大,包含多種重金屬離子的礦井水等的隨意排放,會導致地表水及淺層地下水受到嚴重污染,進而給人和動植物帶來健康威脅。

2.4 大氣污染

礦山作業過程中會產生并排放出多種有害氣體,會對大氣環境造成不同程度的污染。比如,礦井地下開采作業中,使用硝銨炸藥,產生CO、NO、NO2等;使用柴油或汽油的動力機械燃燒廢氣中含有大量的NOx等,如煤炭中的S、CO、CO2都會對大氣構成污染。此外,礦產開采和堆放中產生大量有害粉塵,也會污染空氣質量,造成礦山生態環境惡化(見圖3)。

圖3 礦山大氣污染

3 礦山地質環境的治理措施

3.1 筑牢生態理念,加強源頭把控

礦產是支撐經濟發展的必備資源,開采工作不可能停滯,唯有做到“綠色、科學”開采。為盡可能的減少對礦山周邊環境的影響,采礦前要做好勘探工作,需要深入且全面地研究礦區水文地質環境,建立可行性工作報告,再依據報告結果,結合地區實際制定科學的開采方案。開采過程中應合理使用相關機械設備和技術手段;為了實現有效開采,一定要結合礦產資源類型、礦層結構、地質條件等因素因勢利導,避免重復施工對地質環境的破壞。同時,還需要對礦產內部有害物質進行初步預判,這樣就能提前做好相應的應急預案,降低有害物質排放和泄漏對環境的污染。為此,要求礦山企業必須選用合理的控制方法,規避以往環境控制模式的缺陷,使環境受損保持在合理范圍,實現有效防控。

3.2 健全監管機制,加大管控力度

目前我國存在的礦山地質環境問題,很大程度上是由于我們的監管機制不健全所致。目前有些地區,因地方政策和歷史遺留等原因,致使一些礦山地質環境問題責任人不明確,治理過程中環保部門、礦產開發企業、鄉鎮集體組織及地方政府等主體之間出現了相互推脫和扯皮現象,既影響治理工作效率,也存在治理不徹底的問題。同時,由于缺少完善的綜合監督管理制度,也使得礦產開采及作業的模式粗放,環保部門在環境監督管理執法方面不到位、不嚴格、不規范,存在人情監管現象,使得很多礦山企業有恃無恐,為降低成本投入而沒有引入先進設備,執行綠色開采規定[2]。鑒于此,必須盡快建立、健全環境監督機制、生態保護機制以及礦山地質環境恢復機制,對于當前的礦山地質環境問題,環保部門應督促礦山企業嚴格按照可持續發展觀的要求,推行綠色作業模式,堅持規劃先行,摒棄傳統粗放型開采和管理模式,積極淘汰落后設備,引入更先進、更環保的開采作業設備設施,降低能源消耗和污染排放。環保部門還應聯合工商、地方政府、行業協會、群眾代表等構建立體監管體系,實行全面監管,追究環境污染主體責任,做到環境質量監測、巡查、抽檢,環保工作指導,以及獎懲的一體化,提高對礦山地質環境的監管有效性。

3.3 結合工程技術,建立長效機制

礦山地質環境治理,應堅持預防、治理和恢復相結合。政府有關部門應發揮主導作用,在加強礦山開采權管理和對礦山企業的環保資質審核的基礎上,加強植樹造林綠化工程,加強水體污染整治,在礦山周邊建立綠色隔離帶等,同時還要應運用到多種工程治理技術,對開采造成的地質環境進行修復,做到礦產開發與環境保護同步,從而有效改善礦山地質環境。

其一,針對開采沉陷問題,可使用井下矸石、爐渣尾礦等廢棄物質,對地下采空區進行充填,以此提高圍巖的支撐性,防止或減輕巖土層的垮塌。對于地表塌陷問題,可采取填充復墾和就地改造使用兩種治理措施。使用礦渣、矸石以及其他填充物對塌陷程度較輕,經驗證填充后可恢復使用功能的地表沉降區進行充填處理。其次,對于無法填充復墾的,可以因地制宜,將其改造利用。其三,對于煤矸石山或金屬礦山的地質環境問題,可以采用覆土綠化技術和非覆土綠化技術來修復生態。矸石山上覆蓋一定厚度的土層,外加粉煤灰和污泥土,遮蔽裸露的地表,給綠色植物生長創造有利條件,達到綠化修復目的。也可以矸石山縫隙間直接播撒植物種子,在植樹穴內進行適量“客土”,降低全面覆土的工程量。

4 結語

“綠水青山就是金山銀山”,生態環保是平衡生態、經濟、社會等各個關系的重要手段,必須常態化、長效化實施。礦山地質環境問題,由不合理的礦產開發及復雜的地理因素造成,危害和影響巨大,需要采取綜合治理手段。