機械輔助運動康復訓練在腦梗死急性期患者中的治療效果研究

李春花,程慶華

(淮南東方醫院集團總院康復科,安徽淮南 232000)

腦梗死是臨床上發病率較高的一種疾病,又叫作缺血性腦卒中,是患者因腦內動脈狹窄閉塞,腦組織出現血液循環障礙導致的腦功能受損[1]。患者發病后若得不到及時有效的治療會出現肢體障礙,語言障礙等,誘發其他疾病,增加患者的心理壓力,嚴重者甚至會危及生命;因此,應早期給予患者溶栓治療,恢復其正常的血供狀態;其次還可以給予患者藥物治療,但是遠期療效不是很理想[2]。近幾年早期康復治療開始被廣泛應用于臨床,該方法主要包括運動療法、機械輔助康復運動等,可以讓患者恢復得更快[2-3]。基于此,本研究選擇80例腦梗死急性期患者為研究對象,探討機械輔助運動康復訓練治療的臨床效果,結果如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2020年1月至2021年1月淮南東方醫院集團總院收治的腦梗死急性期患者80例為研究對象,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組,,每組40例。觀察組患者男性23例,女性17例;年齡50~72歲,平均年齡(66.3±2.8)歲。對照組患者男性21例,女性19例;年齡51~70歲,平均年齡(65.8±2.1)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。患者及家屬知情同意并簽署知情同意書。本研究經淮南東方醫院集團總院醫學倫理委員會審批通過。納入標準:①所有患者均符合腦梗死急性期診斷標準[4],且經過CT或者是影像學檢查確診;②患者意識清晰,生命體征穩定。排除標準:①有蛛網膜下腔出血者;②合并重要臟器功能障礙者。

1.2 治療方法 觀察組給予機械輔助運動康復訓練,具體如下:借助腦循環治療儀(蘇州好博醫療器械股份有限公司,蘇械注準20172260105,型號 HB500系列)和肌電生物反饋技術治療儀(蘇州好博醫療器械股份有限公司,蘇械注準20192070465,型號 HB120系列)以低頻脈沖進行治療,上肢選擇橈側腕伸肌、肱二頭肌、肘肌等;下肢主要選擇腓骨短肌、脛骨前肌等,脈沖波調節為不對稱方波,幅度以患者耐受為主,慢慢刺激患者的神經干肌肉,讓其進行有節律的收縮,1次/d,30 min/次,治療14 d。針對恢復期的患者,主要以機能訓練為主,可以用手杖輔助其進行步行,上下樓梯,關節壓縮等練習。對照組采取自體訓練治療:待患者病情穩定,意識清醒后,進行主動運動,減輕肌肉痙攣。由康復運動治療師指導患者進行運動鍛煉:①治療師協助患者健側臥位,每隔2 h為患者進行翻身拍背,以免出現壓瘡;注意不能長時間固定姿勢,以免上肢屈曲,下肢伸展等;可以協助患者在床上進行臥位訓練,指導患者健側和患側互相對握,健側帶動患側進行伸肘上舉練習,再慢慢放下,放在腹部,重復進行多次,再進行橋式運動,兩腿屈曲,撐床提臀。②進行坐起訓練,需在患者病情穩定后盡早開始訓練,且運動的時候需要有專人陪同,以免出現意外。先健側移動到床邊,再移動患側,患肢屈曲,慢慢完成坐起訓練,根據恢復情況增加難度,一直訓練到患者可以自行坐起。③站立平衡訓練,對下肢肌力測定3級以上的患者,可以雙上肢前伸,軀干前傾,移動重心到腳部,提起臀部,慢慢站立起來,可以手扶住平行桿站立,慢慢增加站立時間,1次/d,30 min/次。④協助患者步行,或者是進行上下樓梯訓練等,1次/d,30 min/次。

1.3 觀察指標 ①療效。顯效:治療后患者的神經功能缺損評分降低80%以上;有效:評分下降60%~80%;無效:評分降低低于59%;②神經功能缺損評分。以神經功能缺損量表(NIHSS)來評定[5]:重型缺損:得分31~45;中型缺損:得分16~30;輕型缺損:得分0~15分;③生活能力。采用日常生活活動能力量[6](Barthel Index,BI)對患者治療前后的功能恢復進行評價,該量表共計10條項目(吃飯、洗澡、大便、小便、穿衣、修飾、用廁、床-椅轉移、平地移動、上樓梯),每條項目0~10分,滿分100分,得分越高越好;④運動功能評分。通過肢體運動功能Fugl-Meyer(FMA)量表[7]評分測量患者治療前后的肢體功能恢復情況,上肢仰臥位66分,下肢仰臥位34分,總分100分,分數越高越好。

1.4 統計學分析 采用SPSS 22.0統計學軟件進行分析,計數資料采用[例(%)]表示,行χ2檢驗;計量用資料采用(±s)表示,行t檢驗,組間治療前后采用獨立樣本t檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

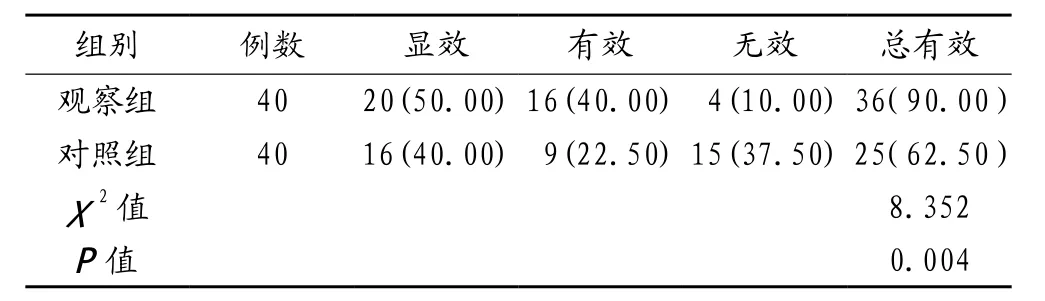

2.1 兩組患者療效比較 觀察組患者治療總有效率為90.00%,對照組為62.50%,差異有統計學意義(P< 0.05),見表1。

表1 兩組患者療效比較[例(%)]

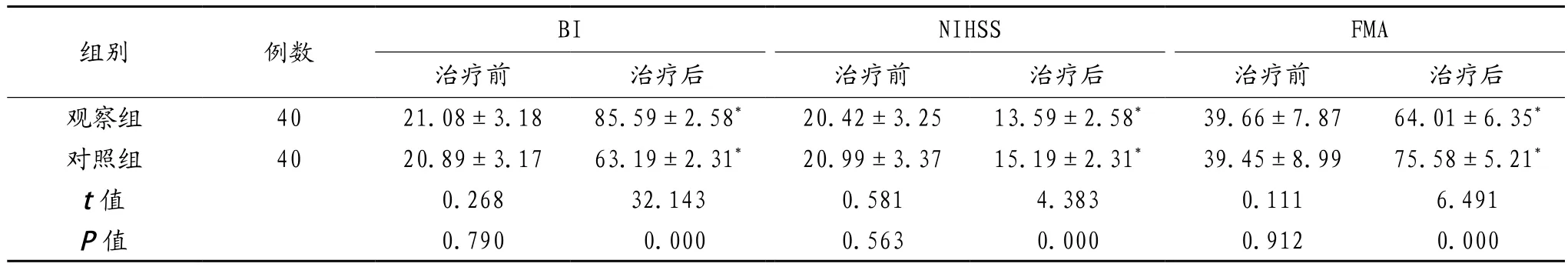

2.2 兩者患者治療前后各項功能評分比較 治療前兩組患者各項功能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),治療后兩組患者的NIHSS明顯比治療前低,而BI和FMA評分均高于治療前;且觀察組患者上述評分均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩者患者治療前后各項功能評分比較(±s,分)

表2 兩者患者治療前后各項功能評分比較(±s,分)

注:與治療前相比,*P<0.05。BI:日常生活活動能力量表;NIHSS:神經功能缺損量表;FMA:機體運動功能量表。

組別 例數 BI NIHSS FMA治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 40 21.08±3.18 85.59±2.58* 20.42±3.25 13.59±2.58* 39.66±7.87 64.01±6.35*對照組 40 20.89±3.17 63.19±2.31* 20.99±3.37 15.19±2.31* 39.45±8.99 75.58±5.21*t值 0.268 32.143 0.581 4.383 0.111 6.491 P值 0.790 0.000 0.563 0.000 0.912 0.000

3 討論

急性期腦梗死是臨床上比較多見的疾病,該病病情一般發展較快,嚴重影響患者的身心健康,傳統的藥物治療可以緩解癥狀,但是遠期效果和穩定性不夠理想,治療后患者往往會出現腦功能異常等后遺癥。早期康復治療可以通過自體訓練和機械輔助進行運動康復訓練對患者受損的神經元進行刺激,促進腦組織的血供,建立側支循環式神經軸突聯系,恢復大腦半球功能代償,并可以重塑患者的腦功能。有研究表明,對患者進行機械輔助進行運動康復訓練治療,可以更好地促進語言功能和運動功能的好轉,減輕患者的功能異常癥狀[8]。本研究結果顯示,觀察組患者治療總有效率、FMA、BI評分均高于對照組,觀察組患者NIHSS評分明顯比對照組的要低,差異有統計學意義(P<0.05);本研究結果與蔡春娥等[9]的研究結果基本一致,說明機械輔助療法治療效果比自體訓練療法更好。

綜上所述,對腦梗死急性期患者采取機械輔助運動康復訓練,效果較好,可以促進其神經功能、運動功能的恢復,提高生活能力,值得推廣應用。