淺析水灰比對高溫下混凝土力學性能的影響

李國寧

(中鐵上海工程局集團有限公司,上海 靜安區 200000)

時代的快速發展對建筑工程項目質量與水平提出了更高的要求,混凝土作為最廣泛使用的建筑材料,其力學性能指標的合理性、科學性直接關系到建筑物的質量,所以有必要對不同溫度下水灰比對混凝土力學性能的影響進行探究,從而制定出更加科學的混凝土結構抗火設計方案。

1 試驗設計

1.1 試驗方法

試驗用到的設備為配有材料高溫抗壓試驗爐的200t試驗壓力機,其中,材料高溫抗壓試驗爐在試驗時的溫度由智能溫控儀表進行控制,并依據普通混凝土力學性能測試規范方法與標準進行相關試驗。相關研究表明,0~400℃是混凝土抗壓強度以及其他力學性能指標出現反復的主要區間,通過應力-應變曲線能夠分析出各溫度階段混凝土的變形特性。因此,試驗主要是對直徑相同的21個混凝土標準試件進行力學性能測試,測試時的溫度包括常溫與高溫兩種環境,然后對比不同溫度下、不同水灰比的試件,繪制出相應的力學性能變化曲線,明確溫度以及水灰比對混凝土標準試件抗壓強度、彈性模量、峰值應變的影響規律,進而總結出水灰比對高溫下混凝土力學性能的影響。

1.2 試驗內容

1.2.1 試驗原料與相關參數

試驗使用P·O 42.5級普通硅酸鹽水泥,直徑為5~10mm的骨料碎石,按照普通混凝土配合比設計規范方法進行設計,以此保證制備的混凝土標準試件具有較為良好的保水性與力學性能。

試驗時水灰比的設計參數包括0.40、0.47、0.58,設計的溫度包括常溫、100℃、200℃、300℃、400℃、600℃、800℃。試驗用水泥性能測試數據如表1所示[1]。

表1 混凝土配合比與力學指標

1.2.2 水灰比設計原理

由于不同水灰比制備出的混凝土特點存在一定差異,為保證試驗效果,激發為混凝土配合比設計的主要方法,進而確定出合適的水灰比。根據試驗目標對水泥漿體積量進行控制,從而達到控制水灰比的目的,以此得到制備混凝土最佳的配合比。通過一系列試驗確定溫度在常溫、100℃、200℃、300℃、400℃、600℃、800℃情況下,0.40、0.47、0.58水灰比對混凝土抗壓強度、彈性模量、峰值應變的影響規律,進而確定出最佳的水灰比與溫度。

1.2.3 試件的養護

試驗過程中選用二次加料的方法,通過第一步加料計算出配制混凝土各原料的用量,通過第二步加料確定混凝土配合比中骨料、水的用量,當骨料、1/2水以及其他材料混勻一段時間之后,將剩余的水加入其中,混勻一分鐘之后停頓,以此充分發揮出水養護法的功能與作用。在混凝土試件成型一天之后,進行拆模,然后按照要求在一定條件之下養護一段時間之后,進行標準混凝土試件的力學性能測試。

1.2.4 力學性能測試

參照普通混凝土力學性能測試規范標準與方法,對21個直徑相同的標準圓柱體混凝土試件進行預壓,使用0.4倍極限承載力進行預加載,以此消除各個標準試件頂部的不平、孔隙以及其他因素,以此降低不確定因素對力學測試結果的影響。完成預加載之后進行卸載,然后保持0.5MPa的初始壓力,同時運用自動控溫的材料高溫抗壓試驗爐對試件進行加熱,主要是以5~10℃/min的速度進行升溫,當升至預定溫度時,恒溫三小時,并在此溫度進行力學性能測試,運用位移傳感器來明確標準混凝土試件的變形程度,然后對試驗結果進行分析與討論。

2 試驗結果

2.1 試驗現象

在升溫過程中,試件會不斷冒出水蒸氣,打開試驗爐待試件冷卻至室溫,對混凝土試件顏色以及破壞形態進行觀察[2]。常溫下,試件大多在骨料以及砂漿界面發生破裂;低中溫區段,試件的破裂縫隙上會有豎向裂縫,破裂面與加載方向呈60°~70°傾斜角。100~300℃下,混凝土表面微微泛白;400℃下,出現淡淡的暗紅色;600~800℃,表面出現十分明顯的暗紅色,并且破裂面的傾斜角逐漸增大,并伴有少量的混凝土剝落;更高溫度之后,混凝土剝落部分呈現粉狀。對加熱升溫速度進行適當調整,隨著溫度的升高,各個試件均會伴有爆裂現象。

2.2 試驗工藝圖

對不同溫度區段,不同水灰比的混凝土力學性能變化情況繪制成相應的應力-應變曲線,100~200℃范圍內,隨著溫度的升高,試件彈性模量、抗壓強度會出現較為明顯的衰減現象,直到300℃之后才又出現提高的趨勢,到達400℃時,混凝土試件彈性模量、抗壓強度的恢復結束,600~800℃之間,又會出現較為明顯的降低趨勢,隨著溫度的進一步升高,基本保持扁平的變化趨勢。不同溫度區段下C40、C50混凝土軸向應力-應變關系曲線,如圖1所示。

圖1 C40、C50混凝土軸向應力-應變關系曲線

3 試驗結果分析

3.1 抗壓強度與彈性模量損傷系數

根據軸向應力-應變關系曲線,先分析溫度、水灰比對抗壓強度損傷系數的影響規律:常溫到200℃區段,抗壓強度會隨著溫度升高、水灰比的增加而逐漸降低,200℃之后逐漸提高,在300~400℃之間又逐漸恢復,部分試件出現系數值大于1的情況,600~800℃之間,抗壓強度損傷系數又大幅度降低,并且200~300℃之間水灰比對對抗壓強度損傷系數的影響較為復雜;分析溫度、水灰比對彈性模量損傷系數的影響規律:200℃時,彈性模量會隨著溫度的升高逐漸降至最小值,在300~400℃之間又逐漸恢復,600~800℃之間,彈性模量損傷系數又不斷降低,100~200℃,彈性模量損傷系數隨著水灰比的增加而逐漸降低,200~400℃呈現明顯恢復的趨勢,測量到的數據較為分散。

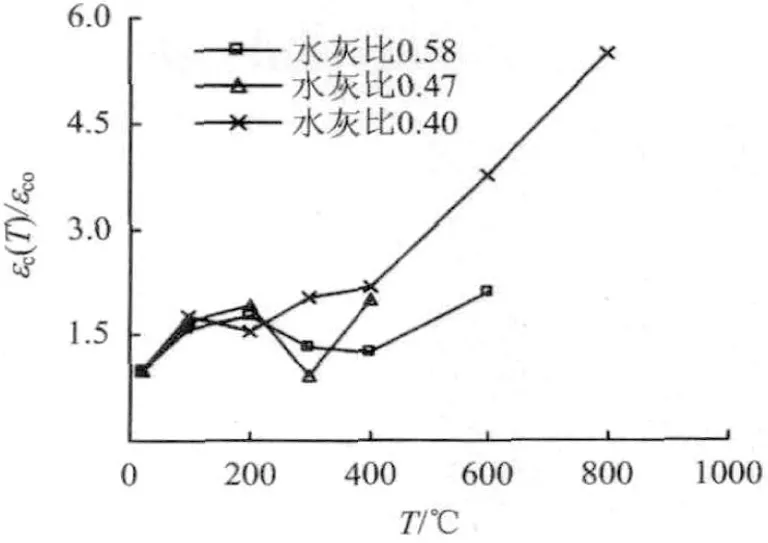

3.2 峰值應變規律

分別分析常溫以及中低溫區段、高溫區段不同水灰比對標準混凝土試件峰值應變的影響規律,除去少量離散數據,在溫度逐漸增加的情況下,各個試件的峰值應變會隨著溫度的升高而不斷增大。值得注意的是,400℃以下,峰值應變-關系變化趨勢相對平緩,當溫度大于400℃之后,上升現象較為明顯,并且在200~300℃之間會出現小幅度的波動,當溫度到達800℃時,標準混凝土試件就會出現爆裂現象。但是在低溫區段中,水灰比對混凝土峰值應變的影響并不顯著,當溫度超過200℃之后,就會明顯增大,在400~600℃之間,峰值應變又會隨著溫度的升高而逐漸減小,在300℃時的變化趨勢最不明顯。

圖2 水灰比對峰值應變-溫度關系的影響

4 低中溫區(100~400℃)的混凝土力學性能

結合試驗結果與相關研究進行低中溫區(100~400℃)的混凝土力學性能分析,大多數混凝土試件均呈現出相同的變化規律,100~300℃之間出現低溫段靜力強度衰減現象,300℃~400℃之間又有所恢復[3]。根據相關規范技術標準,試驗中C40、C50兩組試件的抗壓強度損傷系數分別在300℃、200℃處出現最小值;所有試件的彈性模量損傷系數均在200℃處出現最小值;所有試件的損傷系數值在高溫下均會出現下降趨勢。產生這種現象的主要原因是:高溫下的不同水灰比的混凝土都會發生一系列的化學變化與物力變化,使得成分、微觀結構隨著溫度的變化而呈現不同功能的變化形態,特別是水灰比越大,水泥含量多的混凝土試件在100℃時的水化作用更強,在200℃時水化作用產生的水分又會完全蒸發掉,并且未水化與水化的顆粒之間會存在不同的膨脹系數。結合高溫下不同水灰比宏觀力學性能的觀察,中低溫區段混凝土的力學性能指標確實出現衰減、恢復的現象,這與掃描電鏡的微觀結構觀察結果相同。經過對比,300℃、400℃之間的混凝土結構比200℃時更加致密,特別是400℃下的混凝土結構呈現出裂縫更少的微觀結構。

5 結 論

綜上所述,100~400℃范圍內制備的混凝土,其抗壓強度、彈性模量隨著水灰比增加出現先衰后減的現象,當溫度超過600℃后會大幅度下降。通過掃描電鏡觀察,300℃、400℃之間的混凝土結構比200℃時的更加致密,與試驗工藝圖變化趨勢大體一致,證明300~400℃是制備不同水灰比混凝土的最佳溫度范圍,對提升混凝土結構抗火水平具有重要意義。