科技賦能 云端共享

傅亦民 施小蓓 柯明清

當前,數字變革大幕已經全面拉開,以信息資源處理、分發和共享為主要表征的數字化技術已成為引領各行業高質量發展的重要引擎。同樣,在傳統文化領域,數字化改革順勢而立,應運而生,為文化遺產的保護管理和“活化”利用提供了新思路、新方法。2018年10月,由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于加強文物保護利用改革的若干意見》中明確指出:“充分運用互聯網、大數據、云計算、人工智能等信息技術,推動文物展示利用方式融合創新,推進‘互聯網+中華文明’行動計劃。”寧波市文化遺產管理研究院以數字賦能的方式,推動全市不可移動文物數字化保護管理向著現代化方向發展。自2005年至今,寧波陸續建起寧波文化遺產網、寧波市不可移動文物記錄檔案數據庫、大運河監測預警系統、寧波市文物保護項目數據庫、寧波市文物安全管理數據庫、寧波市文物基礎信息數據庫等,形成了寧波市文化遺產數字化保護與管理的現有基本構架。同時,還開展了大量不可移動文物數字化保護的具體工作,引領全省文化遺產數字化保護的新理念。

互聯網平臺構建寧波文化遺產保護管理新模式

全國首設不可移動文物記錄檔案數據庫。為提高寧波不可移動文物記錄檔案的管理水平,2005年,寧波建成了不可移動文物記錄檔案數據庫。該數據庫也是全國文博系統首家不可移動文物記錄檔案數據庫。它利用計算機多媒體技術,將已通過驗收的全市各級文物保護單位(點)的文字資料、圖形、圖像、音頻、視頻資料等信息,按照相關要求,系統、準確地進行數字化錄入、存儲備份,成為可編輯、可檢索的數字化檔案,為管理者、使用者提供準確、高效的查詢、修改、統計、復制、輸出等功能性服務。同時,數據庫還具備檔案續補功能,確保了檔案信息的延續性。截至2020年,寧波33處(106個文物點)全國重點文物保護單位中31處已通過檔案驗收,記錄檔案數據庫內錄入完成30處;87處(135個文物點)省級文物保護單位中86處已通過檔案驗收,記錄檔案數據庫錄入完成61處。

寧波不可移動文物記錄檔案數據庫歷經四次升級改版,實現了從單機版到局域網版再到現在的互聯網版的提升,促進了不可移動文物檔案管理工作的信息化、規范化及信息應用多樣化。

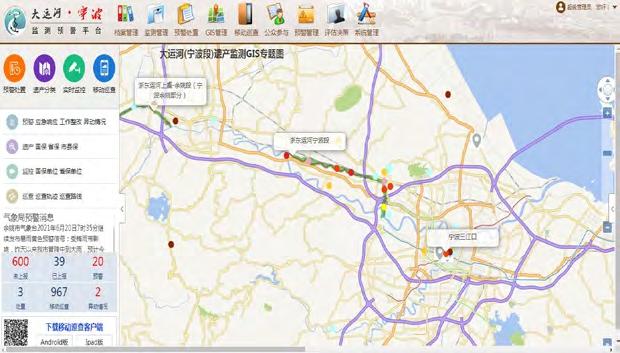

首個實現與國家監測平臺互聯互通的城市。2014年,寧波全面啟動大運河(寧波段)文化遺產的監測預警平臺建設工程,2016年正式投入使用。目前,大運河(寧波段)監測預警平臺完善已有綜合數據庫系統,諸如增加地理信息系統(GIS),實現大運河文物監測的圖形化展示;導入無人機遙感監測的專題監測數據,實現大運河陸空立體化監測;整合相關職能部門專有系統,實現數據交換共享;優化報送數據管理流程,設置數據報送狀態管理、數據催報、數據審核及退回等功能。2020年6月,按照國家文物局“兩級平臺、三級管理”的總體要求,寧波大運河監測預警平臺率先實現與中國世界文化遺產監測總平臺數據的實時互聯互通。寧波成為中國大運河沿線34個城市中首個完成有效銜接的城市,成功建立起“規范統一、填報準確、預警及時、信息共享”的大運河遺產監測保護處置機制和科學決策分析系統。截至2020年底,共有15個部門(用戶)登錄平臺,累計登錄使用1121次,上報監測報表1166份,接收各類遺產監測數據504438條,開展移動巡查461次,涉及巡查路線20條,上報移動巡查報表350份,建立視頻監測點7處。大運河(寧波段)監測預警平臺憑借其動態化、信息化、可視化等特性,為遺產的預防性保護、精準化管理與科學化決策提供了良好的數據支持。

全省首建文物保護項目全過程監管模式。隨著全市文物保護資金的增加,文物保護項目呈逐年上升趨勢。為規范文保項目申報與全過程管理,寧波集結技術力量,于2016年10月建成了寧波市文物保護項目數據庫。管理對象包括全市的文物保護規劃和文物保護工程項目。數據庫管理平臺對文物保護項目涉及的全部工作進行統一管理,如文物保護工程的登記、立項、勘察、施工及監理、竣工驗收、結項,文物保護規劃的登記、立項、編制與評審、申報與批復、政府批準與公布。整合后把匯總統計、分類展示進行模塊化,使其在統一工作門戶直接呈現。對文物保護項目全過程的流程化、節點化跟蹤記錄,實現了全市文物保護項目的全面動態監控和有效管理,同時也為文保項目儲備和經費撥付提供了數據支撐。今年3月,寧波市文化遺產管理研究院再次對文物保護項目數據庫進行了優化提升,精簡繁復程序,增加經費申報、項目評估、預算審核、經費執行等監管功能,切實實現了對全市文物保護項目前期申報、中期實施、后期評估的全過程監管。

全省首推不可移動文物安全電子化移動巡查。2017年6月,文物安全管理平臺正式應用。該平臺是基于GIS地理信息系統技術構建的文物安全監測與評估系統,依托電腦端和移動終端(平板)兩種途徑,市、各區縣(市)文物部門及直接責任單位三級聯動,對文物本體和消防安全實行電子化移動巡查,采集、儲存、管理、分析,評估文物現狀及影響文物安全的各類要素信息,設置在線發送整改意見書、建立安全巡視檔案、提醒督促隱患整改等操作功能,從而為不可移動文物的搶險、保護及合理利用提供科學的決策依據。

今年5月,為提高安全檢查效率及覆蓋率,寧波對文物安全管理平臺進行了優化提升,再次開發“浙政釘端”和“微信小程序端”兩個安全檢查程序,檢查終端由平板調整為手機。其中,“浙政釘”端口主要是市、區縣(市)文物部門工作人員使用;微信小程序端主要是各區域責任文保員使用,通過微信搜索小程序,使用用戶名、密碼登錄即可。同時,將安全檢查內容按專業性逐級提高,解決了實際操作中用時長、程序煩瑣等弊端。市級檢查人員專業性強,檢查內容全面;區縣(市)級檢查人員檢查內容適中,但常見的基本安全隱患要檢查到位;鎮鄉(街道)文化站負責人及責任文保員檢查內容最少,但重點突出。

全市不可移動文物基礎信息數字化全覆蓋。文物基礎信息數據庫是上述各數據庫、平臺的基礎信息數據源,支持基于GIS地理信息系統的文物基礎數據查詢和展示。通過對全市各級文保單位(點)的名稱、代碼、基本情況、照片、圖紙和地圖、GPS定位等文物本體信息及保護管理信息與擴展信息的采集、錄入,數據庫實現了不可移動文物基本信息的統一管理和實時更新。數據庫的字段是以不可移動文物登記信息為基礎,并結合文物工作相關需求,增加了如“兩劃”劃定情況、開放情況、保護規劃編制情況、記錄檔案驗收情況、文物地方特色類型、管理使用單位(安全責任主體)等內容。通過對文物基礎信息的數據化管理,管理者能全面、及時獲取各文保單位(點)的基礎資料和管理現狀,為文物保護和利用提供數據支撐,為各級管理層提供決策依據。截至目前,各級文物保護單位、文物保護點及第三次文物普查點已全部錄入完成,文物保護點以上不可移動文物GPS定位已全部完成。

全省首建不可移動文物綜合性數字化管理平臺。為解決實際應用中系統分散、數據孤立、信息孤島、操作用戶及權限重復維護、系統間各自獨立登錄認證等問題,寧波組織相關科研單位,利用數字科技手段,于2019年12月完成了對五個獨立系統共同數據和管理操作的整合,構建了“寧波市文化遺產信息化管理云平臺”,并向全市推廣應用。自此,云平臺統一了權限管理、身份認證、工作門戶、全文檢索、基礎信息等功能,實現了數據采集、數據管理、專題應用、實時監測、預警分析于等功能的集合,成為寧波文化遺產的綜合性數字化管理平臺,較好地避免了信息孤島等現象,提升了信息共享水平,極大地提高了文物信息化管理工作效率。

數字化技術打造寧波文化遺產保護管理新手段

國保單位數字化信息采集與預防性保護。為充分利用新興技術手段服務于文化遺產保護事業,穩步推進文博行業數字化建設步伐,寧波于2018年啟動了全國重點文物保護單位數字化采集、檔案編制與預防性保護一期、二期項目,率先采用三維激光掃描儀和掃描信息處理技術對文物建筑進行數據信息采集、數字化檔案編制留存、文物建筑監測等。至今已完成13處國保單位的單體建構筑物空間形態基礎數據采集,獲得三維數據近6000GB,影像數據230GB,重點建筑正射影像圖紙500多張。包含高精度幾何信息和紋理色彩信息的全真性三維數據將為專題數據庫建設以及文物修繕、科學研究、安全評估、遺產資源數字化展示傳播等奠定了基礎。寧波是國內較早對全國重點文物保護單位系統化開展數字信息采集與預防性保護的城市之一。截至目前,數據采集對象數量已達全市國保單位總量的40%。

古代石刻文字數字化信息采集與預防性保護。由于自然風化、基本建設、人為及生物等諸多破壞因素,全市古代碑刻每年被破壞甚至消失速度加快。為保護和利用先輩留給后人的這筆巨大財富,近兩年來,寧波市文化遺產管理研究院組織開展了文物石刻造像和碑文搶救性資料整理及數字化保護工作,運用數字化掃描和微痕提取辨識處理等高科技手段,先后對100余塊損毀嚴重、模糊不清的碑刻文字、殘損雕刻進行了采集。數字化掃描工作嚴格按照精度不低于0.4mm,分辨率達到0.05mm,激光間距不低于0.4mm~0.2mm點距,圖像數據采集分辨率不低于300DPI,重復覆蓋率不低于10%疊加等高精數字化采集標準執行,通過專業影像采集設備和燈光系統,超高清還原了古代石刻碑文的本貌、色澤、紋理等細節。該項目的實施為后期石刻文物修復、科學研究和檔案記錄提供了基礎,實現了數字化保護、大數據管理,使文物檔案更加立體化,價值較高的古代碑刻資料得到有效保存。

信息化視野傳播寧波文化遺產發展新動態

全國最早創建地方文博類綜合性網站之一。為實現寧波市歷史文化遺產的數字化保護與傳播,2005年12月,以數字化技術和網絡技術為基礎的專業性網站“寧波文化遺產網”正式開通。網站設置文博機構、文保論壇、政務信息、審批公布、名城保護、文物保護、考古發現、博物館、申報世遺、文物旅游等一系列模塊,內容涵蓋遺產資源信息、行政事務告示、業務工作動態、學術活動及相關專題報道。網站還經常推出與社會大眾的互動項目,如“寧波十大名人故居”評選、考古知識競賽、“不可移動文物保護利用優秀案例”評選等。既增加了大眾關注、共享文化遺產資源的途徑,也激發了公眾參與保護、管理文化遺產的能動性。目前,寧波文化遺產網已經成為全市最大的文博資訊類官方門戶網站,點擊量累計逾755萬人次,歷年受眾人數呈現快速增長趨勢。

全省首創不可移動文物二維碼。2017年,寧波市文化遺產管理研究院以建設寧波文化遺產網和微信公眾號為基礎,在全省范圍內首推各級文物保護單位(點)二維碼制作上墻工作。通過微信“掃一掃”功能即可讀取存儲的文化遺產信息,包括文物科普、信息查詢、監督舉報、定位導航等內容,還可查閱文博地圖、保護區劃、全景導覽等,較早實現了“掌上文物”一點通,助力寧波全域的文旅融合。

數字化賦能助推寧波文化遺產保護管理再上新臺階

“十四五”期間,寧波市文化遺產管理研究院將在寧波市文化遺產信息化管理云平臺基礎上,深化利用地理信息系統(GIS)技術、大數據、云計算、互聯網和物聯網等現代信息化技術,創建基于AIOT(人工智能+物聯網)的全市文物安全智能監測預警與應急體系,包括文物安全信息管理、文物地理信息管理(文物一張圖)、協同支撐平臺管理、文物安全監管、文物安全執法督察、文物安全遠程監控、文物風險預警管理、輿情監測管理、應急處置管理、平臺移動管理端、可視化展示與應急指揮中心等功能模塊,進一步提升寧波文化遺產保護管理信息化水平。“十四五”期間,為更好實現文旅融合,滿足人們的文化需求,促進社會經濟發展,還將增設文物旅游一張圖、文物線上展廳、文物線上社教等“文物線上游”公共服務項目,讓文化遺產更加走近社會大眾,更好闡釋、傳播其獨特價值,使人們足不出戶即可感受遺產資源的內在文化。

(作者單位:寧波市文化遺產管理研究院)責任編輯:楊 芝