OMS配網調度控制系統安全防護方法

深圳供電局有限公司 閆 麟 李藝雄

隨著我國科學技術及通信平臺的不斷發展,各個領域與配網調度系統的對接逐漸深入,進一步提升了系統自動化、智能化的運行管理水平。尤其是在新時代的背景之下,國家大力倡導系統安全防護的重要性和必要性,這對于相關行業的發展也是一種推動,使企業加大對信息調度控制系統安全防護管理意識與方法的創新。目前我國配網調度控制系統的安全防護技術還不十分成熟,更多地是采用傳統的防護方式,雖可達到預期目標,但在實際應用過程中還是暴露了許多缺陷和問題,單一的防護結構不僅不能對異常區域進行處理,同時還導致系統操作的混亂,極有可能造成更大面積的安全問題。不僅如此,存在許多信息管理系統的安全防護設備都達不到預期效果,且相關配置也存在不達標現象,顯然無法滿足安全防護的基礎要求。在這樣的情況下,系統本身的安全裝置根本不能抵御外部的沖擊,極易造成更大范圍的安全問題,這也就形成了防護安全性能低以及漏配、邊界未使用防護裝置等問題。所以需設計更加靈活、全面、多變的安全防護方法,從根源上提升我國調配系統的安全防護質量水平。

OMS 配網調度控制系統在近年應用較為廣泛,但出現的問題也較多,例:當系統進行運行調度時,工作人員可能會忽視對應的運行維護,這就會使安全設備的性能有所降低,導致巡檢頻次大幅度降低,而此時系統處于的防護程序會處于較為脆弱的狀態,反事故的能力極低,留下安全隱患。因此,對OMS配網調度控制系統安全防護方法進行設計,在原本的系統防護基礎上采用多層級、多目標的防護模式,在增強整體安全質量的同時也擴大了防護的范圍,在出現緊急狀況時也可更加快速、細致地應對,并形成嚴謹的處理預案,以此來確保OMS 配網調度控制系統中數據信息的安全性,提升我國整體的安全防護水平。

1 OMS 配網調度控制系統安全防護方法設計

1.1 確定BPNN 安全防護節點

基于BPNN 安全防護節點主要負責的是OMS配網調度控制系統防護范圍及調度指令的安全,創建基礎的防護環境,定位初始檢測節點,并將節點中所存儲的歷史數據信息導出,根據系統實際的運行情況,計算節點在OMS 配網中出現的性能差值:,式中K 表示性能差值,δ 表示無效傳輸時間,D 表示傳輸總距離,A 表示預期差值。通過以上計算最終可得出實際的性能差值。依據差值設定好每一個節點的調度距離并設定對應運行周期。

在系統運行的過程中如出現安全問題,可利用節點獲取響應的異常數據,并通過配網系統的處理性能進行分析,及時作出反應,如節點自身的處理單范圍不能應對龐大的數據信息量,也可通過向鄰居節點請求的方式關聯處理,這樣的模式會擴大相應的處理范圍,效果也會較好一些[1]。在此基礎上進行BPNN 安全防護環境的創建,并設立對應的防護標準,其設定指標、固定標準、實測標準、動態標準分別為:防護接入層/中層/中層/基礎層、BPNN 適應系數/+0.004/+0.006/0.01、負載序列/35.21/40.64/21.11、調度比例/1.23/1.35/0.25。

根據表1中的數據信息可對BPNN 防護環境進行安全設定。以此為基礎對相關的安全防護節點的代數值計算:-1/2,式中H 表示安全防護節點的代數值,θ表示無效防護范圍,ɑ表示有效范圍。通過以上計算可得出實際的安全防護節點代數值,根據代數值將每一個節點分別劃分在不同的防護區域中,并相互關聯在一起形成一個安全防護節點網,再加之BPNN 的調度性能,最終形成系統的基礎性安全防護程序[2]。

1.2 建立一體化的優先防護結構

在完成BPNN 安全防護節點的確定后,接下來需建立一體化的優先防護結構。在OMS 配網調度控制系統中控測區域設置調度范圍,并確定任務的優先級:,式中U 表示優先級,R 表示預期控制范圍,ω表示優先調度系數。通過以上計算可得出實際的優先級數值。依據優先級的標準進行防護結構的建立,結構可以分為3個層級,分別為基礎數據處理層級、時延處理層級及一體化調度層級,每一層級間都是獨立運行,同時也存在一定關聯關系[3]。系統在運行過程中會根據問題的種類自動將相關的異常信號傳輸至相對應的層級結構中,實現高效地處理。

另外,根據結構的處理情況需適當地添加一體化的處理模式,計算相應的一體防護范圍:,式中T 表示一體防護范圍,γ表示強制安全系數,d表示雙容誤差數值。通過以上計算可得出實際的一體防護范圍,將一體化范圍與初始防護范圍相重疊,在重疊區域建立結構,最終形成一體化的優先防護結構的建立。

1.3 基于OMS 配網系統的多核心迭代安全防護模型

在完成一體化的優先防護結構的建立后,在此基礎上建立多核心的迭代安全防護模型。首先依據系統實際的安全情況進行系統防護指令的設計,計算指令的協議防護范圍:,式中X 表示指令的協議防護范圍,E 表示初始時延值, R 表示調控利用率,通過以上計算可得出實際指令的協議防護范圍。將計算得出的范圍添加在指令編制程序中形成安全防護指令,根據防護結構創建初始的安全防護模型,并將指令設置在模型之中[4]。

此時的模型防護能力還相對較弱,所以需在模型中設立多核心的迭代目標,進一步完善模型的防護效果,具體目標的設定為 ,式中W 表示迭代目標,x 表示OMS 影響范圍,f 表示請求任務,通過以上計算得出對應的迭代目標。每一個迭代目標需設定對應的核心防護范圍,以此來形成多核心的迭代安全防護模型,然后將具體的目標設置在基于OMS配網系統的多核心迭代安全防護模型中,完成創建。

1.4 構建OMS 配網一體化的重疊安全防護算法

在完成多核心迭代安全防護模型的創建后,以OMS 配網為基礎建立安全防護算法:式中S1、S2、S3表示系統安全防護的重疊系數,μ 表示一體比率,C 表示遷移處理距離,表示極限安全防護范圍。通過計算可得出實際的重疊系數。在OMS 配網中建立一體化的重疊安全防護矩陣并將算法設定在矩陣之中,隨后在模型矩陣中對相關的指標參數進行調整,根據表2中的數據信息進行相關指標的設定。完成后在模型中需要設定,最終完成OMS 配網一體化的重疊安全防護算法的構建。一體化重疊防護的設定指標、一級防護重疊、二級防護重疊分別為:隱含安全范圍0.5~0.75/0.75~0.95、輸入重疊層級系數0.2413/0.4515、輸出重疊層級系數-1.35/-1.74、延時率89.64/92.14、均衡防護比值2.15/2.67。

1.5 DCS 邊界防護法實現安全防護方法的設計

在完成OMS 配網一體化的重疊安全防護算法的構建后,接下來利用DCS 邊界防護法來最終實現安全防護方法的設計。傳統的邊界防護主要是依靠在系統中建立防火墻的方式保證系統安全。但近年來防火墻已不再能達到預期的安全防護效果,且人們對于系統安全系數的要求也在逐漸增高,所以需使用更加靈活、多變的防護方法才能保證系統數據信息的安全。DCS 邊界防護法是通過在系統的訪問、第三方防護措施上進行層級性的安全設置,并建立嚴格的異常警示程序,以此來確保系統的安全性。訪問以及第三方防護的層級防護會通過設置密碼、訪問定位、綁定控制等形式來實現,如強行破壞系統的邊界防護程序設備就會發出警示,同時向系統關聯計算機發出信號,避免發生安全問題。另外,DCS 技術所創建的邊界防護程序對于系統中的數據信息也不會造成任何的損壞,且一旦出現無法修復的安全問題時防護程序還會將數據導出,傳輸給關聯的計算機之中,避免數據信息的丟失。因此,在系統中利用DCS 邊界防護法進行防護網的建立,可進一步提升整體的安全性。

2 方法測試

2.1 測試準備

本次主要是對OMS 配網調度控制系統安全防護方法進行測試。選取一個可自由調節的雙容控制系統作為本次測試對象,搭建安全防護測試的環境,將測試的運行模式更改為多核心運行,操作形式調整為多節點可操作;系統的運行電流控制在1200A~1800A 間即可,電壓為220V,防護屬性為模擬狀態,遷移域的實際測試范圍需要進行計算:式中P 表示實際測試的遷移域范圍,ɑ表示模擬防護范圍,r表示可能出現的誤差數值。

通過以上計算可得出實際測試的遷移域范圍。在這個范圍內,系統中測試的數據信息進行加密處理,并在此基礎上依據相對應的操作指令模擬出較為真實的SDN 防護控制器集群。操作系統需要設置成Ubuntu16.04 Linux 型號,且采用MininetRYU設立安全防護的仿真測試環境。測試共分為兩組,一組為傳統的邊緣協同安全防護法,將其設定為邊緣協同防護測試組;另一組為本文所設計的安全防護方法,設定為多核心迭代防護測試組。兩組方法在相同環境中同時進行測試,檢查測試使用設備是否處于穩定運行的狀態,并需確保不存在影響最終檢測結果的外部因素,核查完畢后開始方法測試。

2.2 測試過程及結果分析

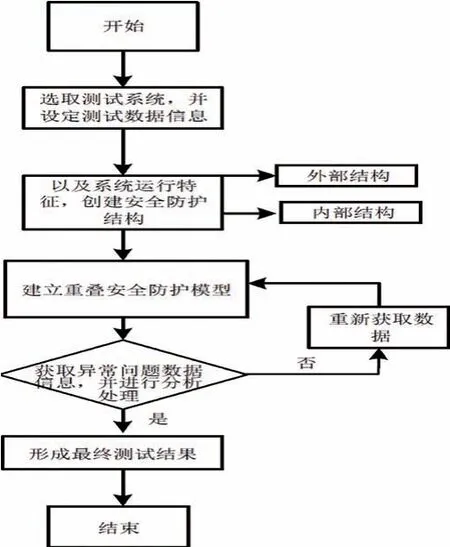

在上述的測試環境中進行測試,根據圖1中的測試最終可得出兩組測試結果,對其進行對比分析,根據表3中的數據信息可得出最終測試結論:在相同的測試環境下,對比于傳統的邊緣協同防護測試組,本文所設計的方法最終得出的迭代比值相對更高,這表明系統在運行過程中迭代次數在不斷增加,相對應的迭代防護范圍也在擴大,安全防護范圍隨著擴大,防護效果相對較好,且安全性能也有所提升,具有一定的實際應用價值。系統邊緣協同防護測試組與多核心迭代防護測試組的測試結果如下:邊緣雙向系數1.25、-0.254/1.46、-0.365;BPNN 安全學習速率45.67/68.11;神經元的防護范圍為13.24~21.03/16.64~30.54;迭代比值0.19/0.28。

圖1 OMS 系統安全防護測試流程圖

綜上,對比于傳統的防護方法本文所設計的方法具有更強的應對性和靈活性,當系統發生多層級的安全問題或者異常時,防護程序可根據不同問題的特征來作出歸類,并形成完整的應對預案及時進行處理,避免出現更大范圍的安全問題。另外,此種安全防護方法對于系統數據信息的保存和防護效果也是很強的,系統出現安全問題時會對數據另存并形成信息的加密使用設置,進而提升整體的安全性,使系統一直處于穩定的運行狀態,一定程度上增強了我國系統安全防護的質量和范圍。