“雙高”電力系統優化策略探討

廣東電網有限責任公司潮州供電局 劉奕瀅

截至2020年底,廣東海上風電并網總容量突破100萬千瓦;能源大省內蒙古自治區風電裝機19472MW、光伏裝機9064MWp,新能源裝機總占比37%,并且未來五年規劃內蒙古擬接入新能源4500萬千瓦,到十四五末新能源總裝機將達到約7300萬千瓦,同期火電裝機約5200萬千瓦,新能源屆時成為第一大電源,電力系統將呈現“雙高”與“雙隨機”特點[1]。

雙高,即高比例可再生能源接入與高比例電力電子設備應用。未來10年我國年均新增風、光發電裝機容量需不少于7500萬千瓦。相應的,伴隨可再生能源的發展大量風電、光伏電力電子變換器將接入電網,例如直驅式風電機組變流器、光伏電站和分布式光伏逆變器等;雙隨機,即供給側隨機性和需求側隨機性。傳統電力系統可通過調整發電機組出力滿足需求側隨機波動的負荷需求,呈現供應側可控、需求側隨機的特征。隨著波動性和間歇性的風能和光伏發電為主的可再生能源在電源結構中占的比持續增長,供應側也將出現隨機波動的特性,能源電力系統將由傳統的需求側單側隨機系統向雙側隨機系統演進。

1 “雙高”電力系統的挑戰

電網穩定問題更加復雜。雙高設備主要從兩方面影響電力系統穩定性;一方面其向電網注入功率會改變系統運行方式、潮流分布和傳統設備的工作點,進而影響經典穩定性的各個側面;另一方面,其與傳統設備完全不同的動態響應特性會重塑系統整體的動態行為,引發新型穩定性問題。在電網穩定分析中,同步電機轉動仍是主導動態過程,但電力電子設備動態特性對傳統穩定問題的影響正在加劇,電力電子集群的鎖相同步穩定、寬頻振蕩等問題凸顯,經過試驗實測,新能源機組在短路比較低時(1.5~1.8),可能出現同步不穩定脫網[2]。

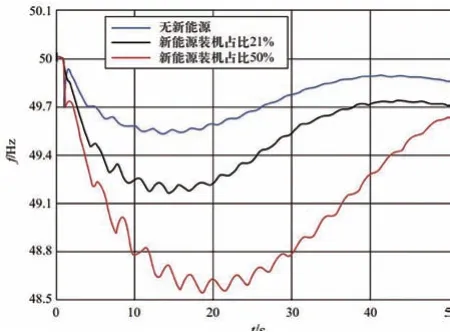

電網安全風險增大。“雙高”電力系統的頻率調節能力和頻率穩定水平下降,電壓調節能力和電壓穩定水平降低,傳統同步穩定及新形態穩定問題更加凸顯;新能源滲透率越高系統頻率跌落深度越大(圖1);大功率故障沖擊下,電力電子裝置的強非線性、弱抗擾性使得故障路徑十分復雜,連鎖反應也成為巨大威脅,同時密集通道規模加大,網絡空間競爭激烈,非常規風險嚴峻。高比例可再生能源和高比例電力電子設備(簡稱“雙高”)接入電網引起的寬頻振蕩問題嚴重影響電力設備正常工作和電力系統安全運行。面對寬頻振蕩的多模態及振蕩頻率時變等新特征,如何實現寬頻振蕩的在線監測與分析是“雙高”電力系統面臨的重要問題之一。現有廣域監測系統可實時監測和分析電網的低頻振蕩動態特性,但無法涵蓋寬頻電磁振蕩[3]。

圖1 新能源對電力系統頻率影響

2 “雙高”電力系統的優化策略

雙高、雙隨機特點使得電力系統的隨機擾動性、對網絡信息系統的依賴性明顯增強,系統可控性降低,安全風險進一步增加。鑒于此,須加速構建適應“雙碳”目標要求的新型電力系統,而數字技術將成為助力新型電力系統建設的關鍵。

2.1 橫向推動多種能源互補

推動能源行業高質量發展,新型電力系統是銜接供需兩端的核心樞紐,可憑借數字技術開放、包容等特點,一方面對能源電力系統中各類能源生產設備等全工況感知,構建多設備全工況運行模型,通過科學仿真與規劃、運行優化、集成儲能等靈活性資源和能源耦合轉換機制,提高系統對波動性風電、太陽能發電的接入和調控能力;另一方面憑籍集成的海量多源異構數據對多元用戶開展精準畫像,掌握多元用戶用能特征。以設備全工況模型為約束、供需特征為依據、供需平衡為前提,挖掘多能互補協同與需求側資源優化調控潛力,實現穩健投資與精準規劃[4]。發揮電、熱、水、氣多種異質能之間協調聯動特性,從系統層面推動新型電力系統綜合化能效提升,實現綠色低碳、高質高效運營。

2.2 縱向提升網源協調能力

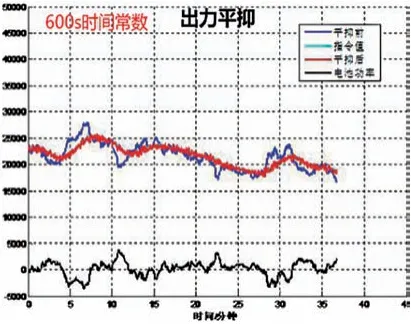

在新型電力系統的作用中,推動縱向的源網荷儲協調發展十分重要。DL 1870-2018《電力系統網源協調技術規范》關于網源協調的定義:發電設備與電網設備之間相互作用及相互協調配合技術領域的總稱。電力系統中風、光新能源應承擔作為新增電源主力的相應責任,可考慮新能源電站與儲能系統結合,達到平滑出力的目的(圖2)。國家能源局電力司司長黃學農表示,構建新型電力系統的核心是新能源成為電力供應的主體,要通過裝備技術和體制機制創新,推動多種能源方式互聯互濟、源網荷儲深度融合,來實現環保低碳、智慧靈活、高效經濟、安全可靠等目標[5]。

圖2 風電場與儲能結合前后功率對比

從供給側清潔化轉型角度看,要求推動各級能源網絡協調互聯互通,優化能源系統網絡格局,支撐清潔能源大規模、跨省市跨地區傳輸消納以及分布式清潔能源的規模化經濟利用,改善能源生產和供應模式,提升可再生能源在生產端的結構占比,加速供給側清潔化轉型。

圖3 電力系統源網荷儲分布圖

從需求側清潔化轉型角度看,要求在滿足用戶能源消費需求的基礎上,推動傳統的能源消費理念向“能源+服務”的綜合消費理念過渡,發掘需求側消納綠色電力、節能增效管理以及購買綠色證書等多樣化需求,充分發揮和調動需求側消納可再生能源的潛力與積極性,提升可再生能源在消費端的結構占比,加速需求側清潔化轉型[6]。

數字技術助力生產環節變革。一方面,數字技術將推動能源領域的技術框架和信息通信領域的技術體系融合,創新可再生能源出力波動性平抑與追蹤、需求側消費不確定性改善與平抑的技術方案,有效支撐集中式可再生能源大規模、遠距離傳輸以及分布式清潔能源的規模化、經濟化利用;另一方面,工業互聯網、數字服務等新技術、新業態的發展將不斷催生全新市場主體,由此引起的業務領域、產品類別、供應方式變革將推動能源生產和供應模式產生巨大變化,全方位提升以風電、光伏為代表的新能源在生產端的占比。

數字技術助力輸配環節變革。推廣“云大物移智鏈”等數字技術在能源電力系統各環節的應用,建設以能源物聯網為基礎的新型電力系統,從供需兩端切入,動態調整系統運行策略,改善系統運行狀態,為新型電力系統運行效率提升提供重要支撐[7]。