變形筒狀工件中心找正方法

胡煒,李向陽,陳永峰,李恒菊

航宇救生裝備有限公司 湖北襄陽 441007

1 序言

機械加工中,為降低成本、提高效率,對一些結構件進行粗加工焊接后,再進行精加工,而在焊接時零件局部急劇加熱,變形更加明顯。筒狀工件變形后再進行機械加工時,由于坐標難以確定,以及基準找正繁瑣,導致后續精加工部分表面余量不足,造成尺寸超差甚至產品報廢。為此,變形工件在機械加工中的基準找正非常重要。

2 焊接件變形問題分析

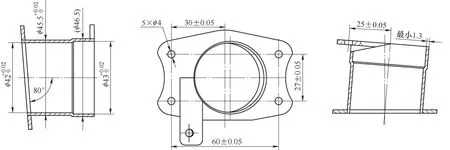

圖1所示為某變形量較大的焊接組件,材料為鋁合金,導熱率是碳素鋼和低合金鋼的2倍多,是奧氏體不銹鋼的十幾倍。焊接采用熔焊,為防止產生冷裂紋,焊接時進行預熱,熱量迅速傳導至金屬內部,熔池形成困難,為此采用能量集中、功率大的能源,實現局部迅速加熱。材料快速受熱不均勻,造成變形量較大。焊接后進行精密加工,保證關鍵尺寸,受變形影響,產品合格率較低。初步原因分析,考慮精加工余量、精加工技術要求和精加工基準等因素[1],特別是基準目標系統、相關聯的尺寸公差、幾何公差及關鍵尺寸余量等。

圖1 某變形量較大的焊接組件

2.1 變形件技術分析

工件由3個零部件焊接而成,主要控制尺寸φ42+0.02+0mm和φ43+0.02+0mm,在焊接后精加工,壁厚要求≥1.3mm,兼顧孔心距(30±0.05)mm,外圓φ46.5+0.1+0mm在焊接前保證尺寸。由于焊接后精加工余量較少,受焊接時加熱不均勻產生的變形影響,故出現局部加工不到位的問題,同時難以保證最小壁厚。工件焊接前后對比如圖2所示,工件缺陷如圖3所示。

圖2 工件焊接前后對比

圖3 工件缺陷

由有色金屬焊接工藝分析可知,工件焊接變形大小可通過焊接溫度等手段進行控制,但焊接變形是無法避免的,并且如果被焊接件小且薄,則焊接溫度更難控制,變形會更加明顯,甚至會出現因被焊接件薄而被熔化的現象,致使焊接后工件基準的確定成為精加工的關鍵。

2.2 生產過程中存在的問題

工件為鋁合金焊接件,焊后加工余量由工藝指定,工藝人員結合實際情況進行工藝驗證,精加工余量過大,去除材料產生的應力變形會影響工件精度。經過多次試加工,變形情況未見好轉,為此,采用較小的余量進行精密加工,但出現被加工表面余量不均、局部未能完整加工的缺陷,必須設法解決。

2.3 加工方案

先加工底座5個φ4mm孔及端面局部,再以孔定位和端面定位,加工φ42+0.02+0mm和φ43+0.02+0mm臺階孔,為此在加工5個φ4mm孔和端面時,對基準的確定尤為重要。其中技術要求中的工序尺寸相互關聯,內孔壁厚余量為0.6mm,而且單邊受壁厚≥1.3mm制約以及存在焊接位置誤差,難以保證工件加工質量。受焊接變形及余量的影響,間接確定中心坐標,對內圓柱面無法控制,當產生質量問題時,后續無法彌補。

3 加工方案改進

為了提高焊接件的機械加工合格率,在控制焊接質量后,分析工件結構,由工件結構確定基準,其中盡量遵循基準重合原則,優先保證重要表面,使加工余量均勻且誤差最小。

3.1 基準的選擇

按照工藝技術要求,工件加工余量小,尺寸基準為φ42+0.02+0mm和φ43+0.02+0mm內孔軸線,所有尺寸均是由該基準推出。結合工件結構,加工過程中反復裝夾,需要從基準轉換、定位基準的選擇、工裝夾具、加工設備和加工方法等方面入手進行分析,制定合理的解決方案。

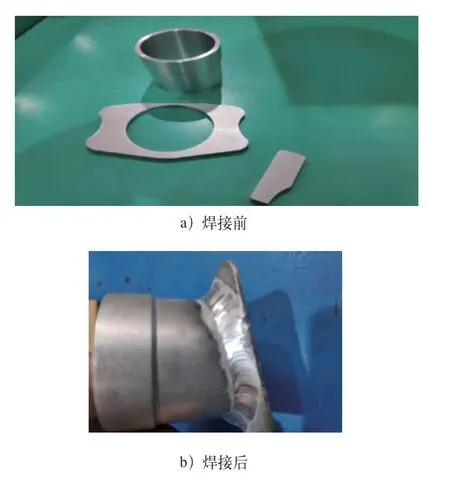

在機械加工中,回轉體的定位基準通常選擇其內(外)表面,其基本方法是:利用百分表的針頭(或光電感應器的觸頭等),沿十字形測出4個點的中心線位置。尋找不規則圓心一般采用平均法,找正方法如圖4所示,即X1和X2向、Y1和Y2向分別取平均值,或采用杠桿表確定虛擬圓心[2]。此方法效率低,誤差較大,當焊點局部變形量過大時影響會更大。

圖4 找正方法

3.2 確定基準的方法

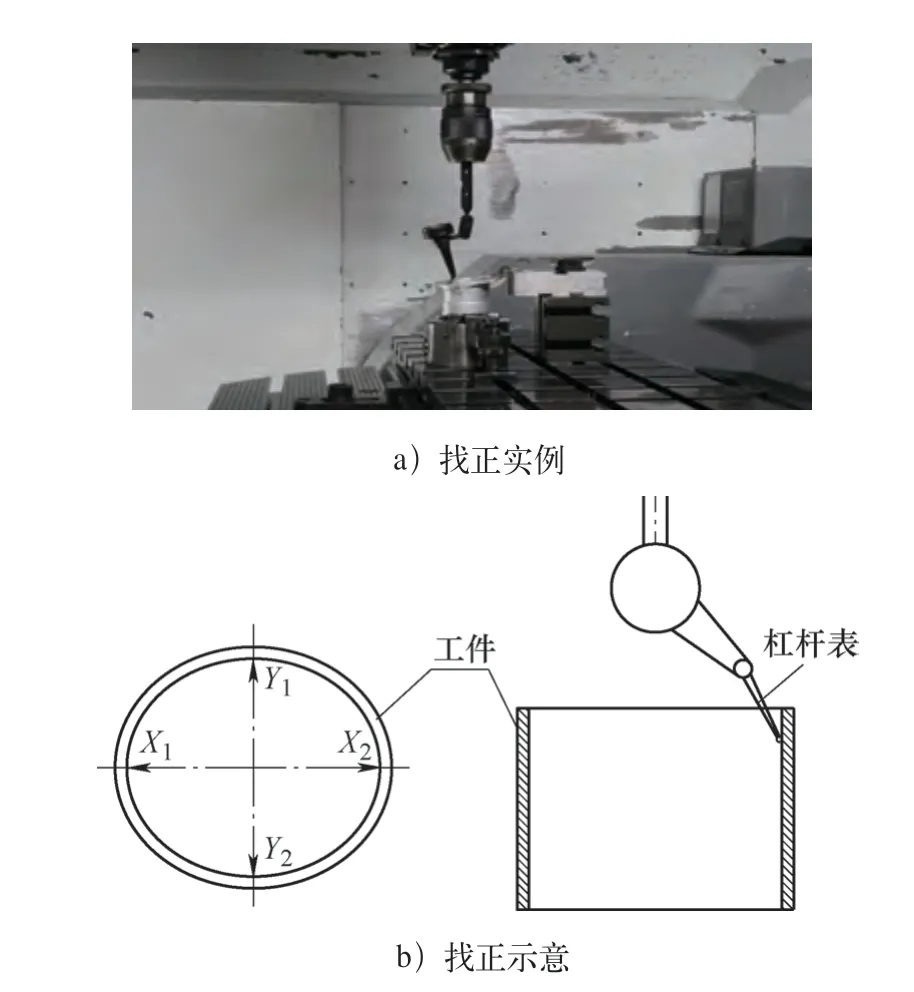

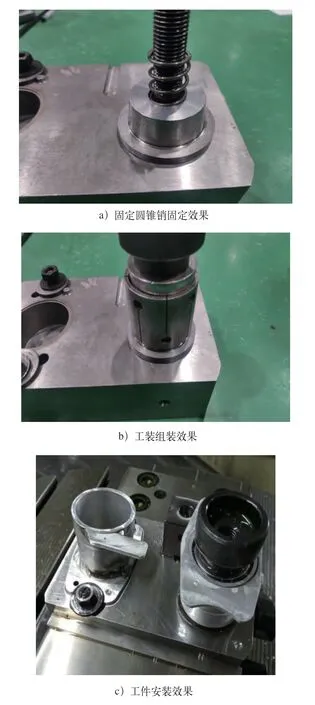

通過對該工件結構及加工順序進行分析,從基準的確定入手,選擇合理的定位方法,由原來采用分中法改為自定位定心法,改單件找正為浮動定位,制作專用固定圓錐銷、錐形脹套及浮動錐形銷,工裝夾具如圖5所示。

圖5 工裝夾具

用固定圓錐銷確定工件坐標最終位置,錐形脹套隨著浮動錐銷的壓緊而膨脹,自動貼合工件內壁,同時產生向下的軸向力,使工件隨錐形脹套移動,貼合底面后完成定位。錐形脹套對工件定位孔的精度沒有太高的要求,在錐形脹套允許的膨脹范圍內即可[3],可減少因焊接變形而產生的基準誤差,在保證工件定位精度的同時夾緊工件。

3.3 夾具定位原理及計算

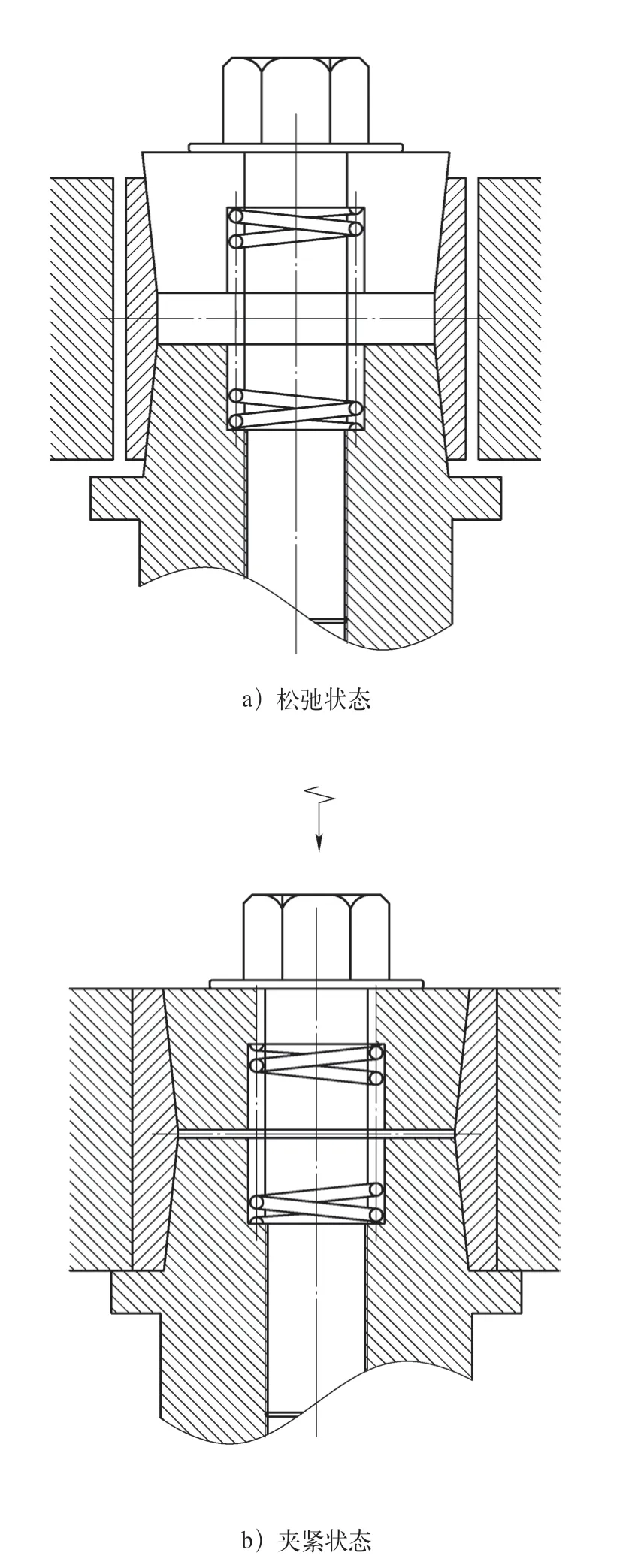

由圖1可知φ42+0.02+0mm為最終保證的尺寸,其單邊余量為0.6mm,采用錐形脹套為定位面,計算錐形脹套的定位誤差及基本偏差。該工件焊接前內孔直徑為41-0-0.10mm,錐形脹套外徑為40.7-0-0.03mm,固定圓錐銷與錐形脹套貼合,其目的是安裝時不受焊接工件變形影響,且滿足變形量>0.3mm。錐形脹套在浮動錐銷的作用下不斷膨脹,按照錐形脹套12°錐度計算,浮動錐銷移動量L=X/tan6°,其中X為錐形脹套半徑變化量。即當浮動錐銷向下移動1mm時,錐形脹套直徑增大0.21mm。按照設計,膨脹錐套與工件的間隙為0.3mm,則浮動錐銷移動1.5mm即能滿足夾緊需求。浮動錐銷向下移動的同時帶動工件向下移動,同時固定圓錐銷對錐形脹套作用,使錐形脹套上下同時均勻受力,上下端及內壁同時膨脹,使之緊密貼緊工件內壁。在貼合內壁的同時,浮動錐銷錐面對工件向下作用力,使工件下端面與固定圓錐銷臺階貼合緊密,從而使工件精準控制在固定圓錐銷位置,避免位置出現偏差,同時上下作用力夾緊工件。工件夾緊前后狀態對比如圖6所示。

圖6 工件夾緊前后狀態對比

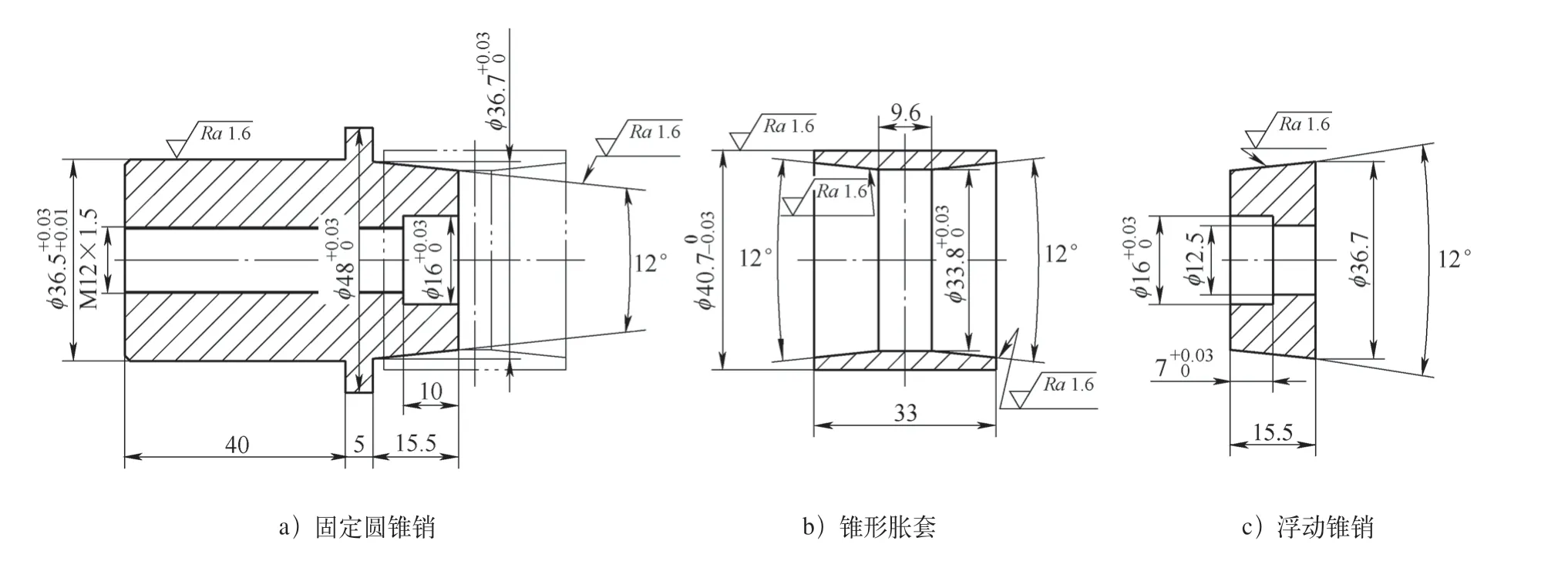

4 加工方案改進效果

采用該錐形脹套工裝裝夾工件,具有裝卸迅速、定位精準的優點,免去了工件的杠桿表找正工步,加工出5個φ4mm小孔,后面工序采用該夾具,加工效率大幅度提升。選用φ4mm內孔及已加工面為第二步定位基準,以加工面及內孔為基準反推,精加工前一工序粗基準,直接保證φ42+0.02+0mm和φ43+0.02+0mm內孔尺寸。由于前工序采用內孔定位,所以在精加工內孔時余量均勻,未發生內壁余量不足的缺陷。采用上述方法加工后,工件壁厚均勻,無明顯偏差,且易于控制尺寸公差,最終加工出合格的產品。工件安裝如圖7所示。

圖7 工件安裝

采用錐形脹套裝夾方法,確定工件加工方案,工件尺寸均控制在技術要求范圍內。經多批次加工驗證,工件一次加工合格率達到99.9%。實踐證明,采用錐形脹套定位,對選擇最終保證最小尺寸為粗定位基準方法有效。

5 結束語

在復雜零件的加工過程中,定位方法和基準選擇非常重要。利用變形筒狀工件的輪廓定位,并設定為浮動基準,合理運用工裝夾具,解決了生產過程中因基準轉換不合理而引起的質量問題,不僅工件加工尺寸、表面粗糙度和幾何公差均達到技術要求,而且對產品質量的穩定及加工效率的提高起到了積極作用,尤其是中心線找正方法的擴展應用,為此類產品的定位方法和基準選擇提供了參考。