基于數值模擬的鹽灶河口污染物治理方案

游孟陶

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海 200092)

引言

河口地區交通發達,資源種類繁多,是現代生產生活、旅游消遣的主要地區,也是人口密度最大、開發程度最高的區域。河口處于海陸相交地區,自然條件復雜,污染物來源及種類很多。例如,三亞市崖州區鹽灶河位于三亞市崖州區中部,南通南海。河口處由于受到養殖污染物面源影響,水質污染越發嚴重。根據自然資源部發布的《中國海洋環境狀況公報》,2016 年南海區域達到第二類海水水質的面積比 2015 年減小了586 km2,達到海水第三類水質的面積減小了1 223 km2,達到海水第四類水質標準的面積增加了757 km2,劣于海水第四類水質標準的面積增加了289 km2。整個南海海域的水質指標有變差趨勢。因此對河口的動力條件和污染物擴散規律及治理研究具有重要的科學意義和實踐指導價值。

早期,對河口附近的研究主要集中在水流運動規律以及水動力特性方面[1-3],對污染物擴散的研究較少且主要使用計算水體交換量的一維模型[4]。隨著將對流擴散方程引入到污染物擴散求解[5],并耦合水動力模型,可以實現對河口復雜動力條件下的污染物擴散模擬。梁書秀等[6]對潮汐影響下的水域中排污口附近污染物擴散進行了模擬,總結了在排污區污染物的流動特性;蔡惠文等[7]對寧波舟山海域的COD/無機氮等污染物分別進行了擴散模擬;王昆[8]建立了遼東灣內污染物擴散運動模型,并對遼東灣內多種鹽濃度的分布情況進行模擬。

本文基于商業軟件MIKE21 的FM 模塊,建立平面二維潮流模型并耦合污染物對流擴散模型。利用現場實測數據,對三亞市崖州區鹽灶河口及近岸海域污染物擴散現狀進行模擬,并對擬采取工程措施治理后的污染物擴散情況進行模擬,對治理工程具有一定的指導意義。

1 模型介紹

1.1 潮流數學模型

潮流計算采用由丹麥水工所開發的Mike21 中的FM 模塊,可應用于河口及海岸區域的水動力條件模擬。FM 模塊(Flexible Mesh)采用非結構化網格,在處理復雜結構物邊界、潮流開邊界和實際地形等方面具有強大的功能,且計算穩定性良好。

控制方程采用垂向積分的二維淺水方程組,并將紊流作用以渦粘系數的形式參數化。基本方程形式見式(1)至式(3)。

其中,η為自由水位高度;d為靜水水面高度,h=η+d為總水深;分別為兩個方向的平均速度;g為重力加速度,f為科氏力加速度;ρ為水體密度;ρ0為基準密度;S為所加源項流量;us與vs為所加源項速度;Tij為包括粘性應力、湍流應力的應力項,與流速梯度有關。

其中,cf為根據據謝才系數C 或曼寧系數M 計算的拖曳力系數,其表達式如(5)和(6)所示:

采用亞網格尺度Smagorinsky 模型求解水平渦粘系數,此方法用于模化小于網格尺度的渦。渦粘系數計算公式為:

其中,Cs為Smagorinsky 系數,可取為0.28;Sij為與速度梯度相關的變形速率,即:

控制方程采用有限體積法顯式求解,并采用干濕網格判斷法對露灘現象進行模擬。

1.2 污染物擴散模型

在水體中,污染物的運動主要分為以下三種形式:推移運動,擴散運動和自身衰減。在這三種運動的作用下,相應位置處污染物濃度降低,這個過程稱為水體自凈。

污染物擴散控制方程如下:

式中:

h-水深(m);

c-污染物濃度;

u,v-兩個方向的速度分量(m/s);

Dx,Dy-兩個方向的擴散系數(m2/s);

F-衰減系數(s-1);

S-Qs×(cs-c);

Qs-源或匯流量(m3/s/m2) ;

Cs-源處污染物濃度。

2 水動力模型驗證

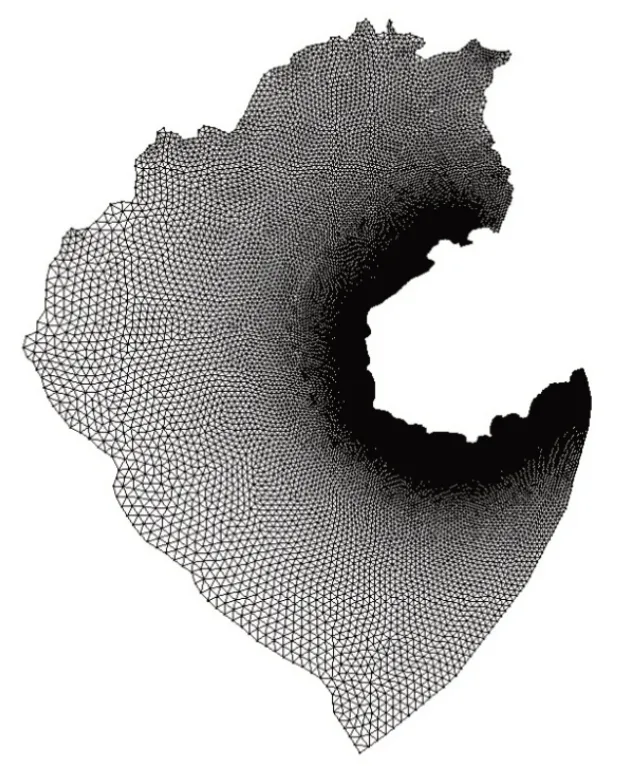

為充分反映工程局部海域受北部灣潮流的影響,采用大、小兩重模型以嵌套方式計算潮流場。選取北部灣區域為大模型,在工程區域附近選取小地形并進行了網格局部加密。圖1 和圖2 分別為大模型和小模型的計算網格圖。工程位置處小模型計算的最小網格尺度為10 m,潮流計算的時間步為10 s。在計算模型二維潮流場時,大模型邊界水位由MIKE 潮汐預報提供,并根據潮汐預報表和實測水位進行調整。

圖1 大模型網格劃分示意圖

圖2 小模型網格劃分示意圖

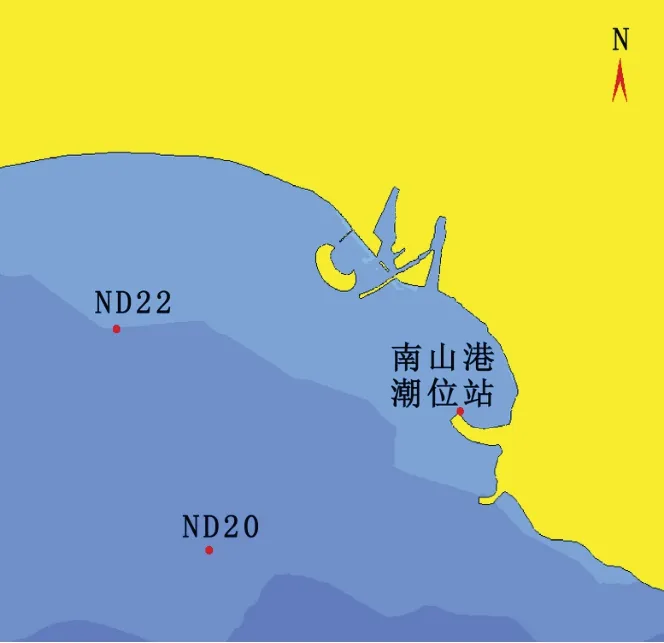

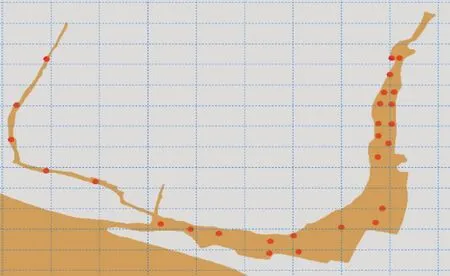

為了驗證潮流模型的準確性,2014 年11 月13日4 時~14 日14 時(大潮期)、2014 年11 月19日11 時~2014 年11 月20 日12 時(小潮期)、2014 年10 月1 日11 時~2 日12 時(大潮期)的水文實測資料與計算結果進行驗證。2014 年實測資料包括了大小潮南山港潮位站一年的潮位資料和ND20、ND22 兩處流速測站的流速流向資料。2014 年的南山港潮位站和ND20、ND22 測站坐標如圖3 所示。

圖3 2014 年測站大范圍坐標位置

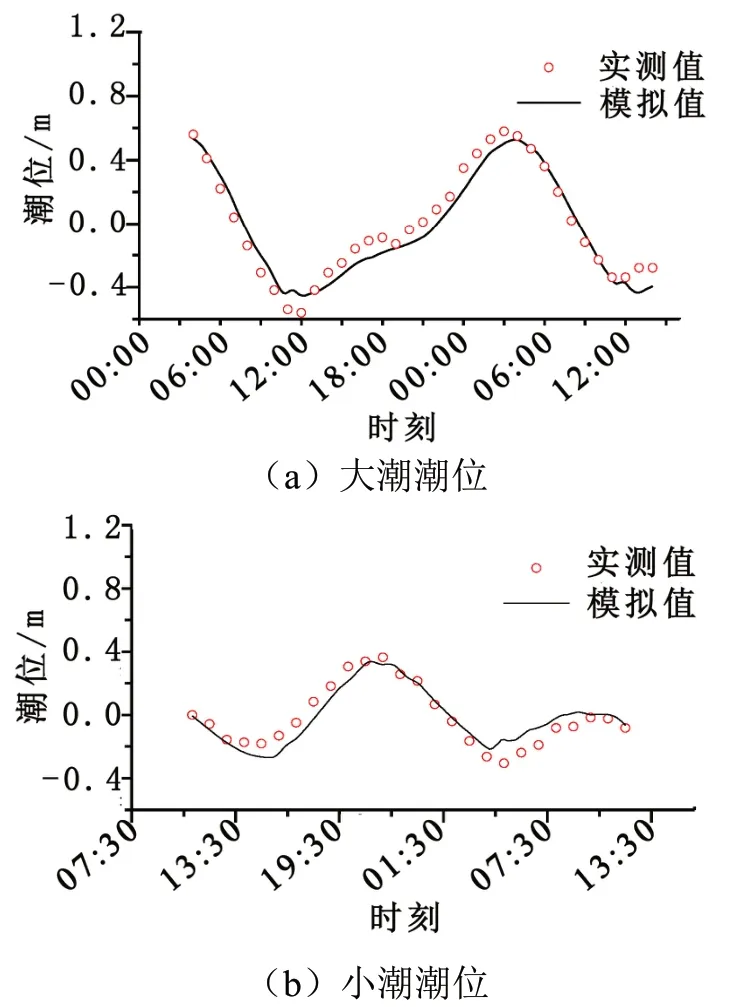

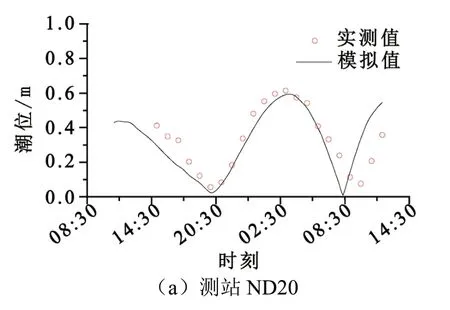

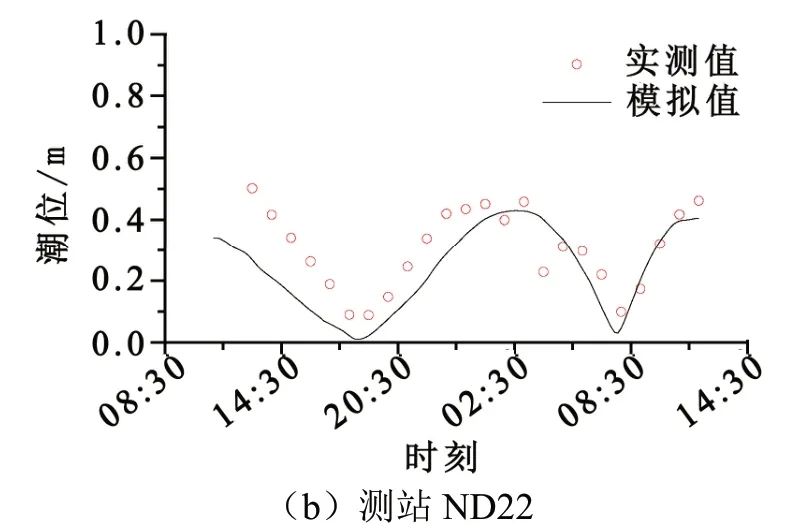

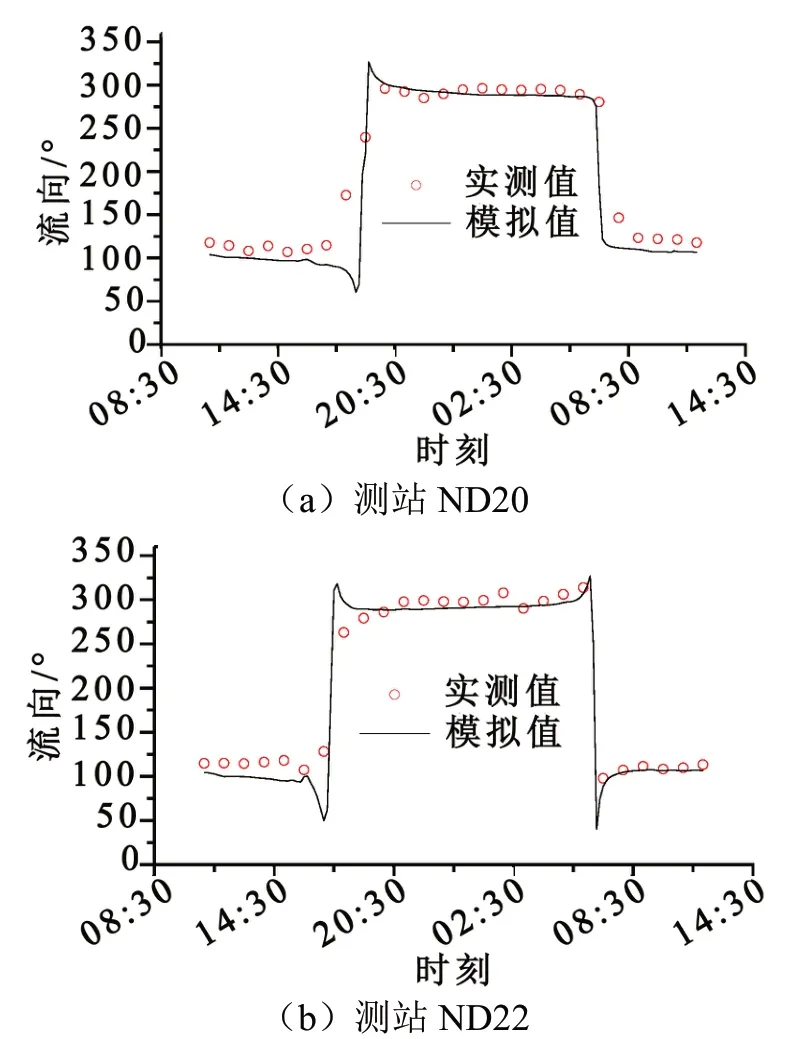

圖4 給出了南山港潮位站的大潮、小潮潮位計算結果與實測結果的比較情況。圖5、圖6 分別給出了ND20、ND22 流速測站大潮期流速、流向計算結果與實測結果的比較情況。

圖4 2014 年11 月南山港潮位站實測與計算潮位比較

圖5 2014 年10 月大潮實測與計算流速比較

圖6 2014 年10 月大潮實測與計算流向比較

3 現狀分析

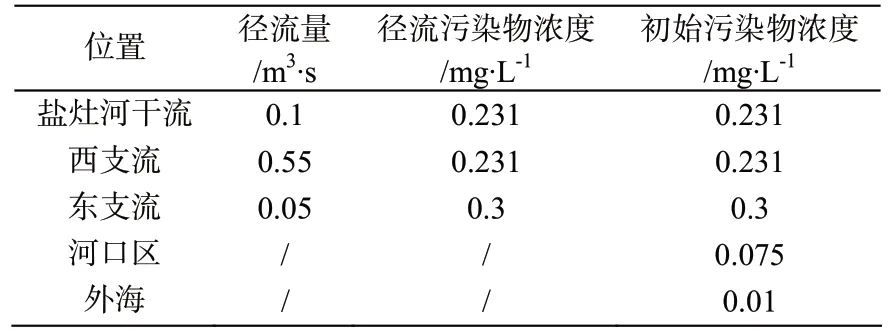

根據鹽灶河流域水質檢測實測數據,以污染物濃度嚴重超標的活性磷酸鹽為例,2019 年9 月鹽灶大橋水質監測斷面活性磷酸鹽為0.231 mg/L,超出海水第四類標準(活性磷酸鹽濃度不高于0.045 mg/L),屬于劣四類水體。鹽灶河口區,根據其監測的活性磷酸鹽濃度平均值設置河口區初始濃度場,濃度為0.075 mg/L;根據研究區域的外海的測站,根據其監測的活性磷酸鹽濃度設置外海污染物初始濃度為0.01 mg/L。參考2019 年9 月水質檢測點,在鹽灶河流域布置了27 個污染源(圖 7),設置其排放的活性磷酸鹽濃度為0.25 mg/L。選取2019 年9 月10 日00:00 至2019年9 月28 日00:00 進行模擬。模型參數設置如表1所示,初始污染物濃度如圖8 所示。

表1 參數設置表

圖7 污染源分布圖

圖8 初始污染物濃度場

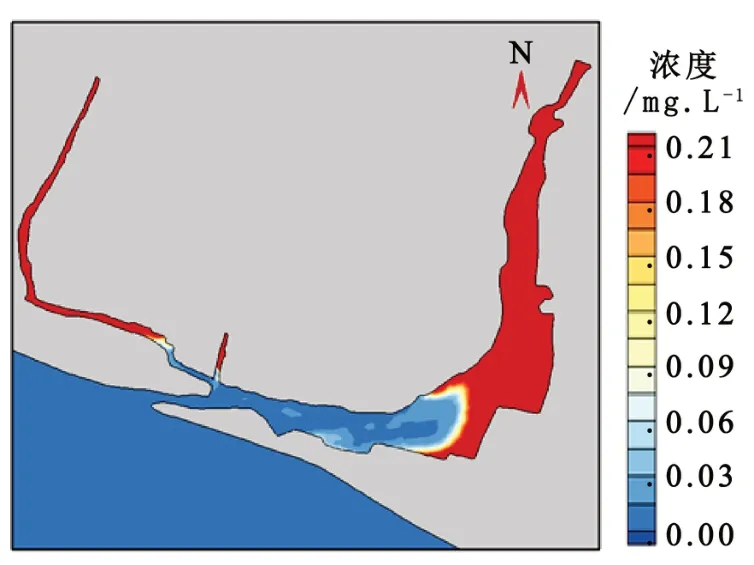

模擬時間18 天時,污染物濃度如圖9 所示,鹽灶河河口處在漲潮時活性磷酸鹽濃度達標,但鹽灶河干流(鹽灶大橋斷面)和支流中的活性磷酸鹽濃度仍遠遠高于0.045 mg/L,屬于海水劣四類水質,鹽灶河流域污染物無法通過現有的水動力條件擴散出去,水質不達標。

圖9 模擬結束時污染物濃度場

4 治理方案

由于鹽灶河河口處泥沙淤積情況較為嚴重,因此擬對河口區進行疏浚,并修建隔堤封堵支流和干流的交匯處,減少支流污染物對干流的影響。引外海低污染物濃度海水流量1 m3/s 至鹽灶大橋斷面上游,且在干流入海口左岸修建垂直于岸線的導堤,阻擋來自海中的泥沙。設定干流養殖排放的污染物收集后集中處理,并持續向干流排放污染物濃度為0 mg/L,干流上游河流治理后排放污染物濃度為0.045 mg/L。整體參數設置如表2 所示,初始濃度場如圖10 所示。

表2 參數設置表

圖10 治理方案初始濃度場

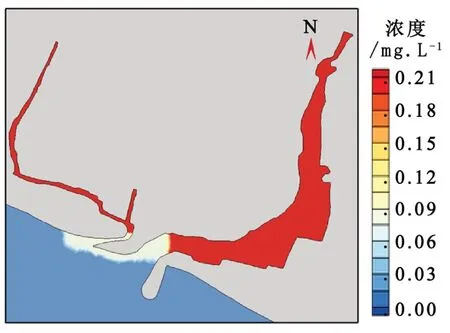

如圖11 所示,由于引入的海水流量為1 m3/s,在降低鹽灶河干流污染物濃度的同時又增加了干流的水動力條件,加速了污染物的擴散。因此,模擬時間18 天時,鹽灶河干流(鹽灶大橋斷面)的活性磷酸鹽濃度低于0.045 mg/L,符合海水第四類水質。

圖11 治理方案模擬結束時污染物濃度場

5 結語

在對工程區域水動力和污染物擴散分析的基礎上,對鹽灶大橋水質監測斷面遵循海水第四類水質監測標準需滿足的約束條件。本次三亞鹽灶河水環境提升方案研究將鹽灶河干流、支流與河口區以及部分外海區域作為主要研究區域。在對鹽灶河現狀的水動力及污染物擴散情況模擬后,提出了四種治理方案。采用經驗證的潮流數學模型模擬了工程海域的潮流場,并對此潮流場下提出的不同治理方案的污染物擴散情況進行預測分析。根據不同方案不同時刻的濃度場圖對方案進行比選。通過當地實測資料以及數學模型研究,得到以下結論:

1)對現狀的模擬結果進行分析可以得到鹽灶河內污染物超標的主要原因為:鹽灶河水動力條件差,外海水體漲潮進入河口區水量較小,漲落潮過程水體交換不充分;鹽灶河干流和支流的日均徑流量小;鹽灶河干流和支流持續輸入超過四類海水指標的污染物水體。

2)對治理方案的模擬結果進行分析,在增大河流納潮量、河流徑流量以及控制上游污染物來源和阻斷支流污染物匯入后,通過引入外海低污染物濃度海水可以在短期顯著改善現狀污染物濃度超標的情況,達到海水第四類水質標準。