冬奧燃情冰雪熱 五大領域覓良機

據北京冬奧會組委會介紹,北京2022年冬奧會計劃于2月4日開幕,2月20日閉幕;冬殘奧會計劃于3月4日開幕,3月13日閉幕。目前各項準備工作已經就緒。

資料顯示,2022年冬奧會計劃舉行七個大項十五個分項109個比賽小項。與上屆冬奧會相比,本屆冬奧會新增女子單人有舵雪橇、短道速滑混合接力、混合團體跳臺滑雪、自由式滑雪男子和女子大跳臺、自由式滑雪混合團體空中技巧、單板滑雪混合團體越野追蹤等。

近年來,我國體育產業持續發展,預計2025年有望達到5萬億的市場規模,在國民經濟中的地位越來越重要。從結構上講,中國體育產業已經從傳統的體育制造用品業為主的模式,轉向構建體育制造、體育服務、體育消費多元結構的產業模式。民眾對于騎行、水上運動、冰雪運動、攀巖、垂釣、馬拉松、馬術等新型戶外體育項目的需求不斷上升。

距離冬奧會開幕已經不足一個月之際,市場已經逐步燃起了“冰雪熱”,《股市動態分析》經過梳理和研究后總結出冰雪行業、氫燃料電池、數字貨幣、超高清產業、賽事傳播&品牌運營等五大領域有望受益。

2022年2月北京舉辦的冬奧會,不僅是體壇盛世,更是投資的盛宴,北京也因此成為第一座既舉辦夏季奧運會也舉辦冬季奧運會的城市。

奪取獎牌、展現國家競技實力固然重要,但奧運會更廣泛的意義在于喚起民眾的運動熱情,強身健體,提升大眾的健康水平。近年來我國不斷推出政策,大力推動全面健身和體育強國建設。2008年北京奧運會成功舉辦之后,我國把奧運會的開幕日——8月8日,定為每年的“全民健身日”,并在2014年將全民健身上升為國家戰略。

黨的十九大明確提出“廣泛開展全民健身活動,加快推進體育強國建設”的目標。2019年國務院印發《體育強國建設綱要》,首次對體育強國建設制定實施方案。“十四五”規劃更進一步確定目標,提出到2035年要建成體育強國,足以可見國家對體育事業的高度重視。

為了進一步推動我國全民健身更高水平發展,補齊全民健身領域短板,2021年8月3日,國務院印發《全民健身計劃(2021—2025年)》,就“十四五”時期全民健身工作提出四項具體目標和八項主要任務:計劃明確到2025年,經常參加體育鍛煉的人數比例達到38.50%;縣(市、區)、鄉鎮(街道)、行政村(社區)三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋;每千人擁有社會體育指導員2.16名。

在經濟發展和政策支持的雙重推動下,我國全民健身的公共服務水平顯著提升,體育運動漸漸成了人們日常生活中的一部分。目前,我國經常參加體育鍛煉的人數達到5億人左右,占總人口的37.20%。全民健身為體育產業的發展提供了巨大的市場,體育產業將迎來快速發展。

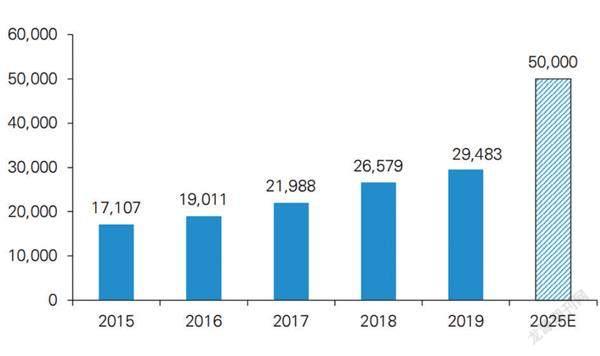

根據普華永道的報告,從產業規模看,依據2020年12月31日國家統計局與國家體育總局聯合公布的統計數據顯示,2019年全國體育產業總規模(總產出)達29483億元,增加值為11248億元。從名義增長看,總產出相較2018年增長10.90%,增加值增長11.60%。

從2016年至2019年,我國體育產業保持高速增長,總規模增長已達萬億元,增幅達55.10%,占GDP比重從0.87%提升至1.14%,且4年間總產出增長率與增加值增長率從未低于10%,遠高于同期GDP增速。

從產業增加值角度看,當前體育產業規模已然比肩重點第三產業規模:其占住宿與餐飲業比重達62%;已是信息、軟件和技術服務業增加值的三分之一;已達文化產業與旅游產業的近1/4。體育產業在當下已成為我國國民經濟增長的重要引擎。(見圖一)

數據來源:國家統計局、普華永道

畢馬威也發布報告指出,在新發布的《全民健身計劃(2021—2025年)》中,提出到2025年我國體育產業規模達到5萬億元的目標,體育產業發展前景廣闊。從國際比較上看,隨著經濟發展、人民收入水平提高,體育產業也通常會迎來加速發展,在國民經濟中占有越來越重要的位置。(見圖二)

數據來源:Wind、《全民健身計劃(2021—2025年)》、畢馬威分析

從體育產業的分類來看,包括體育服務業、體育用品及相關產品制造、體育場地設施建設等領域。

普華永道的數據顯示,從產業結構看,體育服務業發展勢頭強勁,總規模為14930億元,增加值為7615億元,在體育產業中所占比重增加到67.70%,比2018年提高2.90個百分點。其中,體育健身休閑活動發展最快,保持了近年來的高位增長,增加值較2018年增加74.40%,達832億元;體育相關基礎設施建設蓬勃發展,體育場地設施建設實現增加值212億元,較2018年增加41.70%,占全部體育產業增加值比重達1.90%。

畢馬威的數據則顯示,過去體育用品一直是我國體育產業最大的類別,2015年占比達到65.70%,是體育產業的主要支撐,但隨著全民健身意識的增強和體育消費的不斷增長,包括體育賽事運營、場館運營、體育培訓等類別的體育服務業發展勢頭良好,占比由2015年的33.40%提高至2019年的50.60%,超過體育用品成為體育產業占比最大的細分領域。

雖然兩大機構的統計口徑及數據稍有差別,但數據反映的結果都表明,隨著經濟發展、人民收入水平提高,體育服務業迎來加速發展,在體育產業中占有越來越重要的位置。(見圖三)

數據來源:Wind、畢馬威分析

顯然,中國體育產業已經從傳統的體育制造用品業為主的模式,轉向構建體育制造、體育服務、體育消費多元結構的產業模式。無論是城市體育進程,還是體育營銷的不斷創新,背后的本質都是體育與其他產業的融合與發展。未來,圍繞人們日益增長的各種體育消費需求,體育與科技、教育、文化、旅游的融合發展進一步加深,衍生出更多創新產品與業態。

我國目前人均體育消費達到3000元左右。畢馬威研究報告顯示,從體育消費結構的變化來看,具有三個特征:

一、我國體育消費需求逐漸由傳統的體育服裝、體育器材等實物性消費轉向賽事門票、健身培訓等服務型消費;

二、民眾對于騎行、水上運動、冰雪運動、攀巖、垂釣、馬拉松、馬術等新型戶外體育項目的需求不斷上升;

三、體育和其他產業的融合也更加緊密,使得消費呈現出很多“體育+”的新業態和新模式,特別是“體育+旅游”成為體育消費的重要內容。比如,在2022年冬奧會舉辦的拉動下,冰雪旅游市場表現活躍,據中國旅游研究院數據,2020年到2021年冰雪季,我國冰雪旅游將達到2.30億人次,收入預計將超過3900億元。中國境內注冊的經營冰雪旅游相關業務的企業超過6000家,近三年以每年15%的速度增加。

不過,與發達經濟體相比還有一定差距,歐美休閑度假產品約50%與體育有關,其中這些體育相關產品中約80%與徒步、滑雪、騎行、自駕、攀巖、露營等戶外運動有關。另外,體育綜藝、體育真人秀等體育新媒體營銷市場的受眾也逐漸擴大,覆蓋了更多人群,極大拓寬了體育產業的消費潛力。

如上段文章所述,我國民眾對包括冰雪運動在內的新型戶外體育項目的需求不斷上升,而借助此次北京冬奧會的舉辦,冰雪行業有望迎來加快發展的契機。

根據新思界產業研究中心發布的《2021年冰雪行業投資可行性分析報告》顯示,受政策、居民消費能力的提升,以及冰雪行業的逐漸成熟,我國冰雪行業快速發展,市場規模不斷被擴大,在2020年我國冰雪行業規模約為3820億元,受疫情影響,在2020年間我國冰雪行業發展速度放緩,但預計未來在北京冬奧會的帶動下,我國冰雪行業市場規模仍將呈現快速發展趨勢,預計到2024年將達到10000億元以上。

冰雪行業主要是由冰雪設備、冰雪體育、冰雪旅游三個部分組成。

其中值得特別指出的是,受北京冬奧會的影響,冰雪旅游備受居民青睞,行業得到快速發展。近幾年,全國各地均有符合自身特色的冰雪小鎮建立,當前較為知名的有富龍四季、萬科松花湖、太舞滑雪小鎮、云頂密苑等。受冬奧會的推動,我國冰雪小鎮將得到快速發展,預計到2022年將達到56個左右,在全國范圍內覆蓋。

新思界產業分析人士表示,冰雪行業細分市場較為廣泛,受政策以及北京冬奧會的影響,我國冰雪賽事、冰雪旅游等產業發展速度較快,進而推動冰雪裝備市場需求攀升,冰雪行業整體市場規模不斷擴大。

冬奧會的舉辦有望帶動冰雪基礎設施建設,促進冰雪行業規模提高。不過,冬奧會及冬殘奧會的舉辦,可不僅僅冰雪行業受益,它們還將從多個方面利好相關產業,《股市動態分析》經過梳理和研究后總結出冰雪行業、氫燃料電池、數字貨幣、超高清產業、賽事傳播&品牌運營等五大領域有望持續受益,投資者若細細挖掘這些領域及其細分板塊,或許能覓得“璞玉”。在下篇文章中,我們將聚焦這五大領域,研究并總結它們受益于此次盛會的邏輯。